自走する組織の作り方は?「指示待ち組織」を抜け出し、組織の当事者意識を高める方法を解説

1. 「自走する組織」とは?

前提、「自走する組織」とは、以下のような状態を指します。

トップが細かな指示を出さなくても、社員一人ひとりが企業のビジョンや目標を深く理解し、自らの役割を全うするために何をすべきかを考え、主体的に行動できる組織状態

変化の激しい現代において、企業の持続的な成長を支える鍵として、この「自走する組織」への変革が多くの企業の喫緊の課題となっています。

なぜ今、自走する組織が重視されるのか

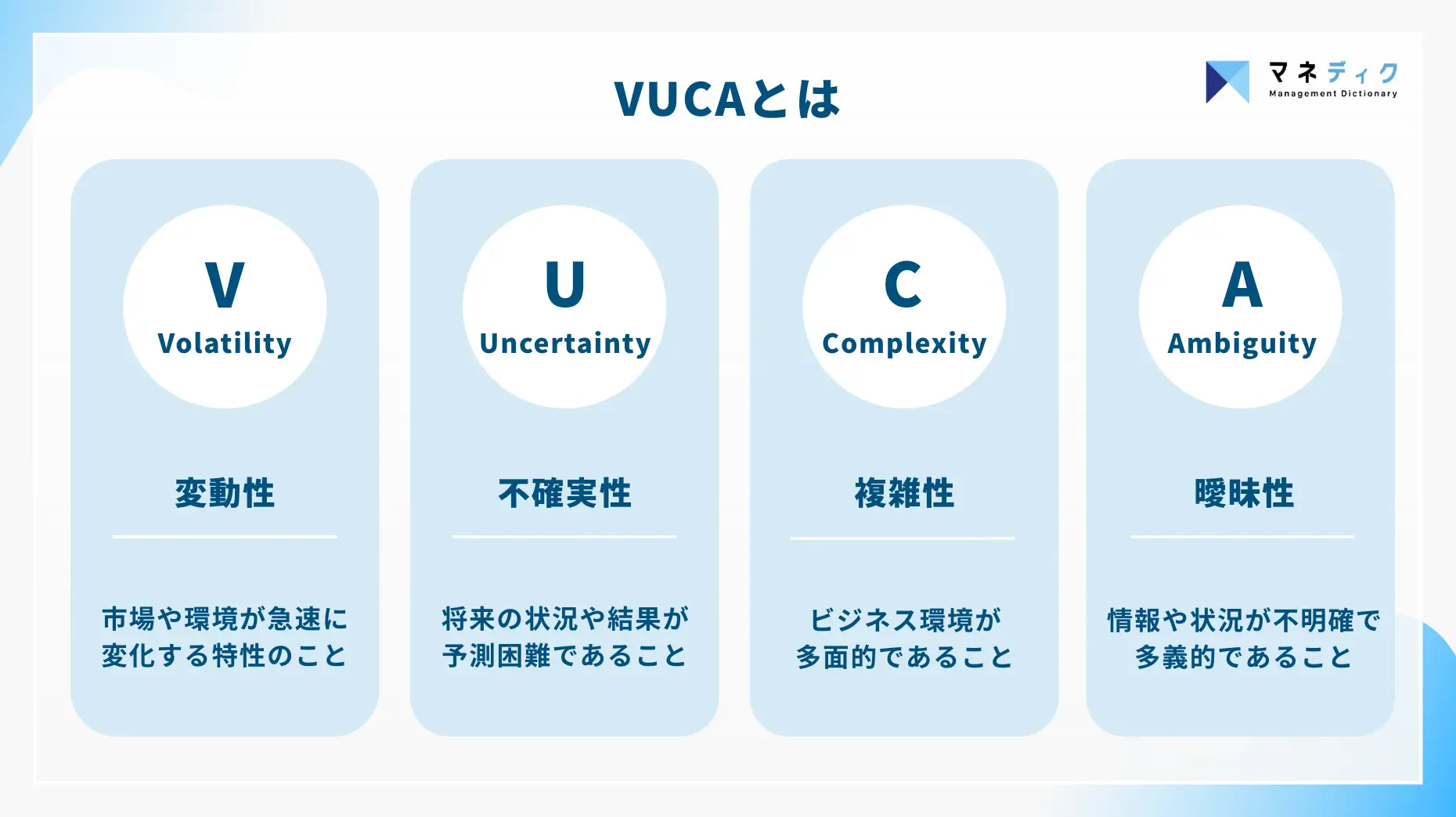

現代のビジネス環境は、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と言われ、市場のニーズや競合の状況が日々、目まぐるしく変化しています。

このような環境下で、経営層だけの意思決定に頼っていては、変化のスピードに対応できません。現場の社員が自律的に判断し、迅速に行動できる組織でなければ、競争優位性を維持することは困難です。

事業が成長し組織が拡大するフェーズにおいても、トップダウンの指示系統は限界を迎えます。

組織の隅々まで経営者の意思を浸透させ、事業をスケールさせ続けるためには、仕組みだけでなく、現場を率いるマネージャー自身が適切なマインドセットを持つことが不可欠です。

マネディクでは、こうした変化の激しい環境下で管理職が持つべき視点を『ベンチャーのマネージャーが持つべき11の思考フレーム』としてまとめています。

「ベンチャーの」とお伝えをしていますが、VUCA時代のような流動的な時代においては、変化への対応を迫られる大手・一般企業の管理職にとっても大事な考え方であり、組織のフェーズを問わず役立つ内容です。

300社以上の成長企業支援の知見に基づき、精神論ではなく具体的な「行動」と「仕組み」に落とし込むための要諦を解説しています。

是非、以下の資料から詳細をご確認ください。

自律型組織やティール組織との違い

「自走する組織」と似た概念に「自律型組織」や「ティール組織」があります。

- 「自律型組織」:

自走する組織とほぼ同義で使われることが多い言葉です。 - 「ティール組織」:

より進化した組織形態を指す特定のモデルです。

上下関係や管理といった概念がなく、メンバー全員が独自のルールや仕組みに基づいて意思決定を行う、生命体のような組織を指します。

本記事で解説する「自走する組織」は、ティール組織のような理想形を目指す一歩手前の、多くの成長企業がまず目指すべき現実的な組織像と捉えてください。

2. 「自走する組織」に対するよくある勘違い

前章で「自走する組織」の定義を解説しましたが、この言葉はしばしば誤解を生むことがあります。

まず、よくある2つの「勘違い」を解きほぐし「自走する組織」の本当の姿を明らかにしましょう。

勘違い1:「放任主義」ではない

「自走する組織」と聞くと、「社員の好きなようにやらせる」「経営層や管理職が一切口出ししない」といった「放任主義」をイメージするかもしれませんが、全く持って違います。

放任主義は、ビジョンや目標という「目的地」も、行動指針という「地図」も示さずに、社員を野に放つようなものです。これでは社員は何を基準に判断すれば良いか分からず、組織は混乱し、成果も出ません。

一方、自走する組織は、前章で解説した通り「ビジョンやミッション」という明確な目標や行動指針を全員が共有していることが大前提です。

共通の目的に向かって、裁量権を持って主体的に動くのが「自走」であり、単なる「放任」とは全くの別物です。

勘違い2:「管理職が不要」な組織ではない

「部下が自走するなら、管理職の仕事は楽になる」

「究極的には管理職はいらなくなる」というのも、よくある勘違いです。

自走する組織において、管理職・マネージャーの役割は不要になるどころか、より高度で重要になります。

従来の「作業の進捗を管理し、指示を出す」役割から、「ビジョンを浸透させ、事業成長を牽引する」役割へと変革する必要があるのです。

自走する組織になると、ピープルマネジメントの負担が減り管理職・マネージャーはより「事業をどう伸ばしていくか」を考えることに時間を使えるようになります。組織を拡大して事業成長をしていく過程で管理職・マネージャーのような経営と現場をつなぐ役割は必要不可欠です。

マネディクでは、こうした変化の激しい環境下で管理職が持つべき視点を『ベンチャーのマネージャーが持つべき11の思考フレーム』としてまとめています。

「ベンチャーの」とお伝えをしていますが、VUCA時代のような流動的な時代においては、変化への対応を迫られる大手・一般企業の管理職にとっても大事な考え方であり、組織のフェーズを問わず役立つ内容です。

300社以上の成長企業支援の知見に基づき、精神論ではなく具体的な「行動」と「仕組み」に落とし込むための要諦を解説しています。育成やマネジメント強化のヒントとして、ぜひご活用ください。

次章では、自走する組織がをもたらす具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

3. 自走する組織がもたらす4つのメリット

自走する組織への変革は、企業に本質的かつ持続的な競争力をもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットを解説します。

経営者がボトルネックから解放され、事業がスケールし続ける

拡大期における企業の成長スピードは、経営者や経営幹部のキャパシティに依存しがちです。

日々の業務承認や細かな判断に追われていては、事業を拡大するための本質的な仕事に時間を割くことはできません。

自走する組織では、現場レベルの意思決定が社員に委譲されるため、経営者はこの「承認業務のボトルネック」から解放されます。

その結果、経営者や経営幹部は本来の役割である、中長期的な経営戦略の策定、新たな事業モデルの構築、アライアンスの推進といった、事業の未来を創るための活動に集中できるようになります。

つまり、組織の成長スピードは加速し、事業はスケールし続けることができるのです。

社員のエンゲージメントと定着率が向上する

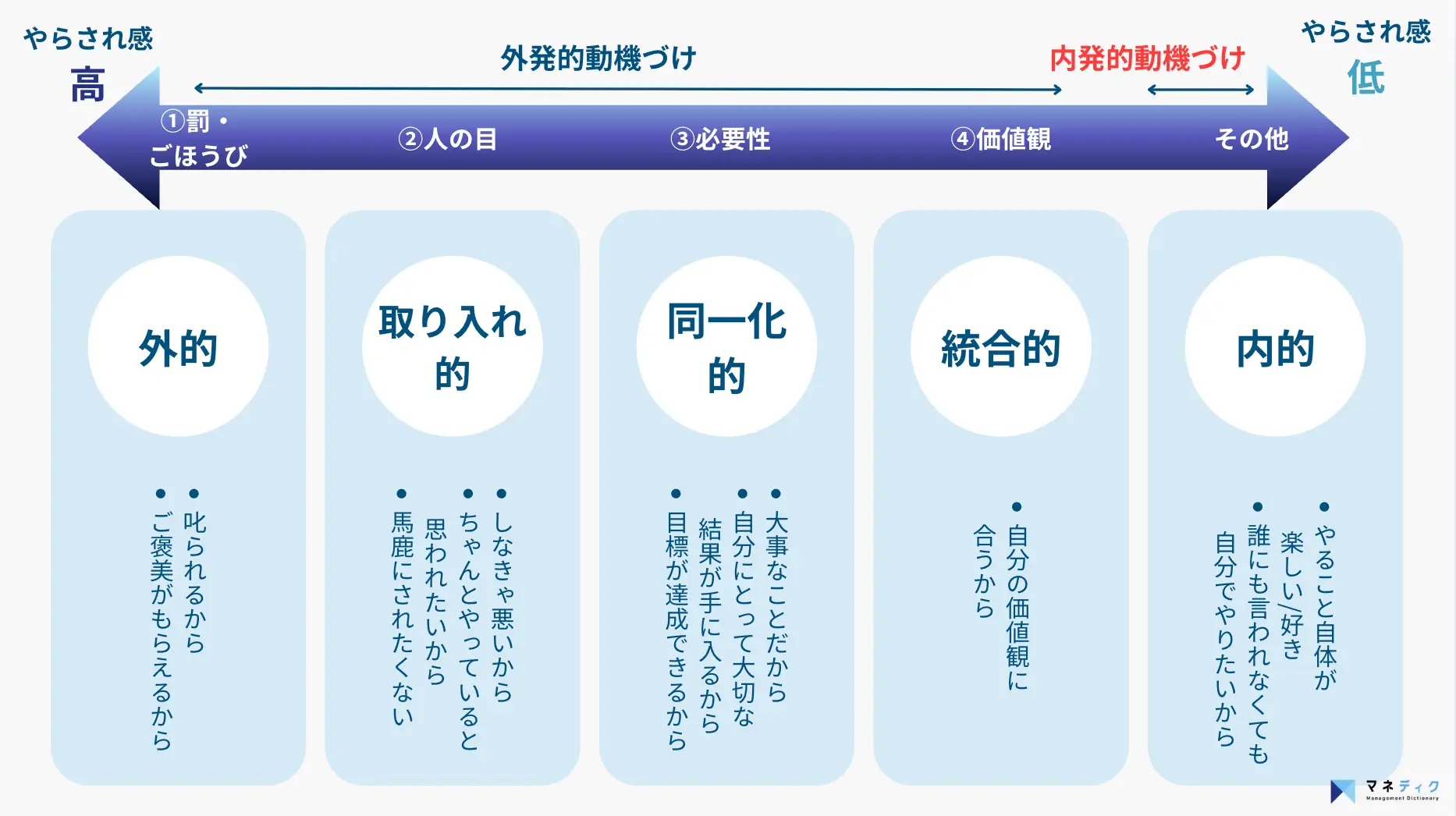

心理学の「自己決定理論」で示されているように、人には内発的動機づけのように「自律性(自分の行動を自分で決めたい)」という根源的な欲求があります。

自走する組織では、社員に一定の裁量権が与えられており、仕事に対するオーナーシップが生まれているため、「やらされ仕事」を「自分ごと」へと変わる、社員の内発的動機づけを有効に活用している場合がほどんどです。

自走する組織づくりは、社員のエンゲージメントやコミットメントを高め、優秀な人材の離職を防ぐ最も効果的な施策の一つです。

コミットメントの高い組織へと移行するための方法は以下の記事でご紹介しています。

現場の課題発見・解決スピードが加速する

顧客のリアルな声や、日々の業務における非効率な点など、現場の課題に最も早く気づくのは、現場の社員であることが多いものです。

指示待ち組織では、そうした課題が上司への報告、さらにその上の承認と長いプロセスを経るため、対応が後手に回りがちです。

一方で、自走する組織では、現場で発見された課題に対して、まず担当者レベルで「どうすれば解決できるか」という動きが生まれます。改善に向けたアクションを迅速に起こせるため、問題解決のスピードが格段に向上します。

イノベーションが創出され、組織が進化し続ける

自走する組織ではイノベーションが生まれやすくなります。

「言われたことだけやる」文化では、新しいアイデアは生まれません。しかし、社員が当事者意識を持ち、「もっとこうすれば良くなるのでは?」と考えることが奨励される環境では、現場の小さな気づきが大きな変革の種となります。

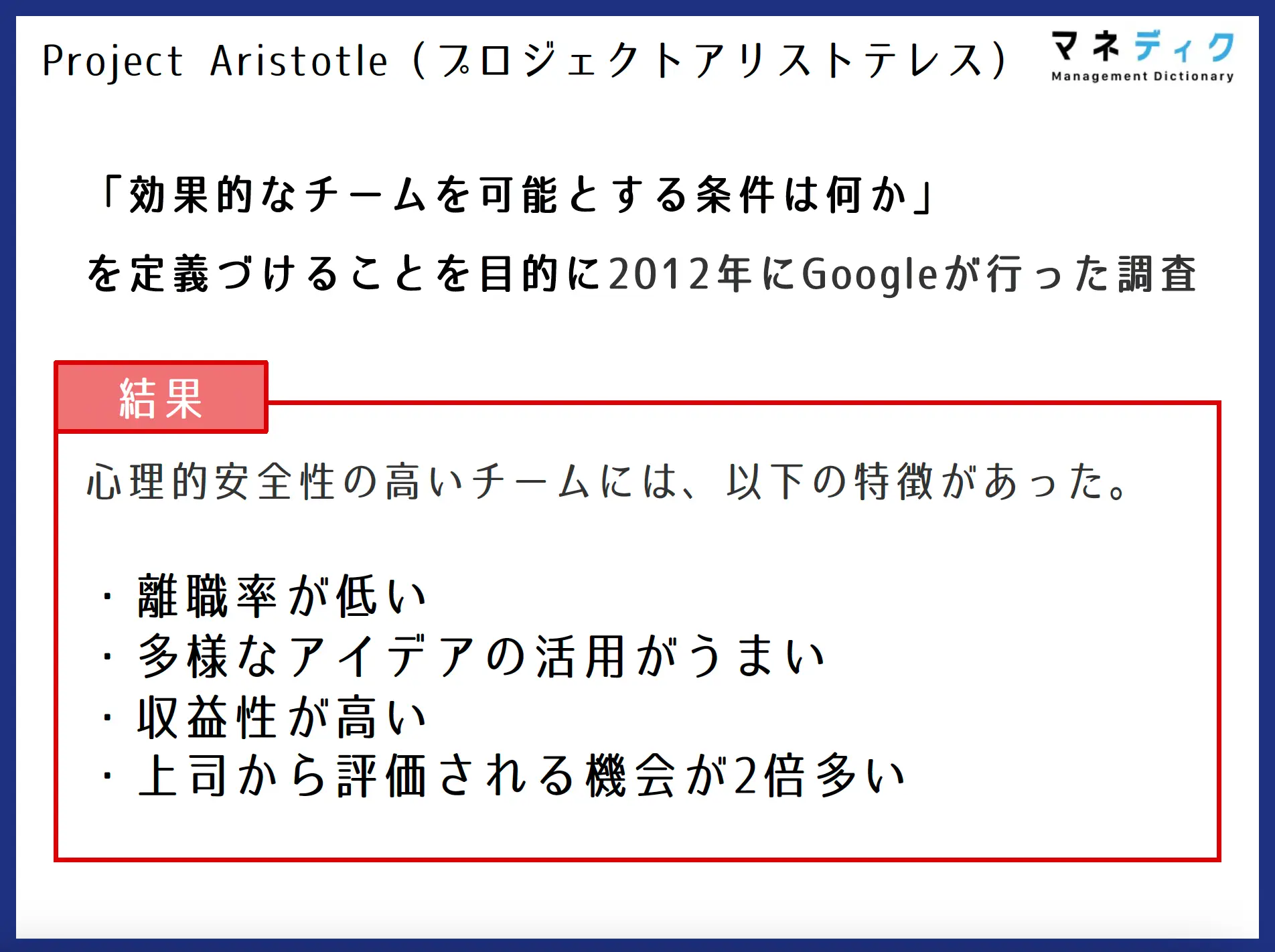

心理的安全性が確保された場で、ボトムアップの提案や異なる視点での議論が活発になることで、既存事業の改善や新規事業の芽が育ちやすくなります。

4.自走する組織の作り方

自走する組織を作るには、経営層や経営幹部が明確な意志を持ち、戦略的に仕組みづくりをすることが不可欠です。

以下では、自走する組織の作り方を大きく4つのステップに分けて詳細に解説します。

STEP1:ビジョン・ミッションを浸透させる

すべての変革は、組織の存在意義(WHY)を共有し、行動の判断基準を示すことから始まります。

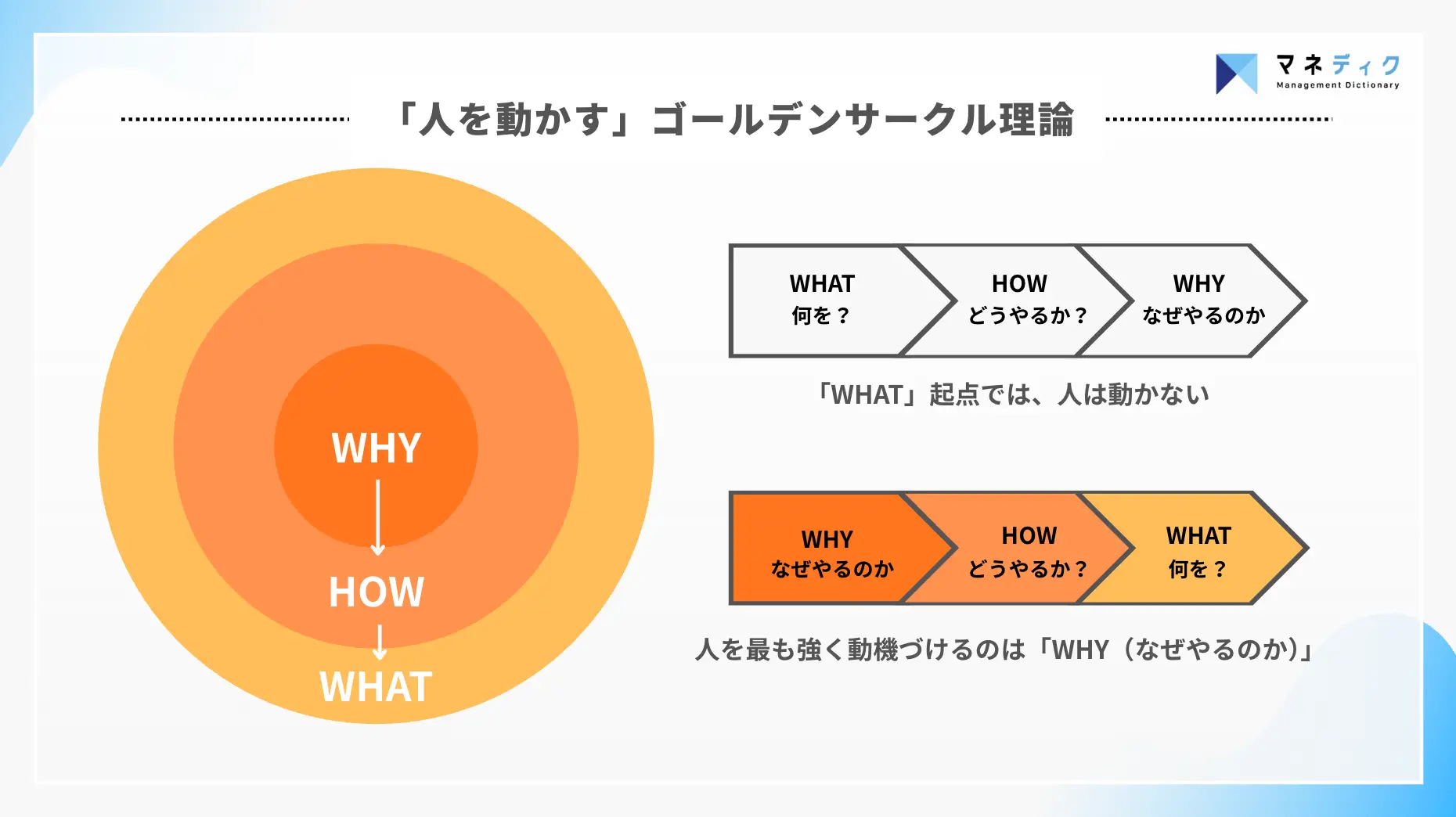

『WHYから始めよ!』の著者であるサイモン・シネックが提唱する「ゴールデンサークル理論」にもあるように、人を最も強く動機づけるのは「WHAT(何を)」や「HOW(どうやるか)」ではなく、「WHY(なぜやるのか)」です。

自走する組織の社員は、この「WHY(なぜやるのか)」を自らの行動の拠り所とします。

予期せぬ問題に直面したとき、あるいは上司の指示が及ばない領域で判断を迫られたとき、「ビジョンを実現するためには、どちらを選ぶべきか?」という共通の判断基準があるからこそ、社員は自律的に、かつ一貫性のある行動をとれるのです。

経営者・管理職は何をすべきか?

ビジョン・ミッションを浸透させていくためには、まずは経営者自らが全社総会や全社会議などのあらゆる場でビジョン・ミッションを語り続ける必要があります。

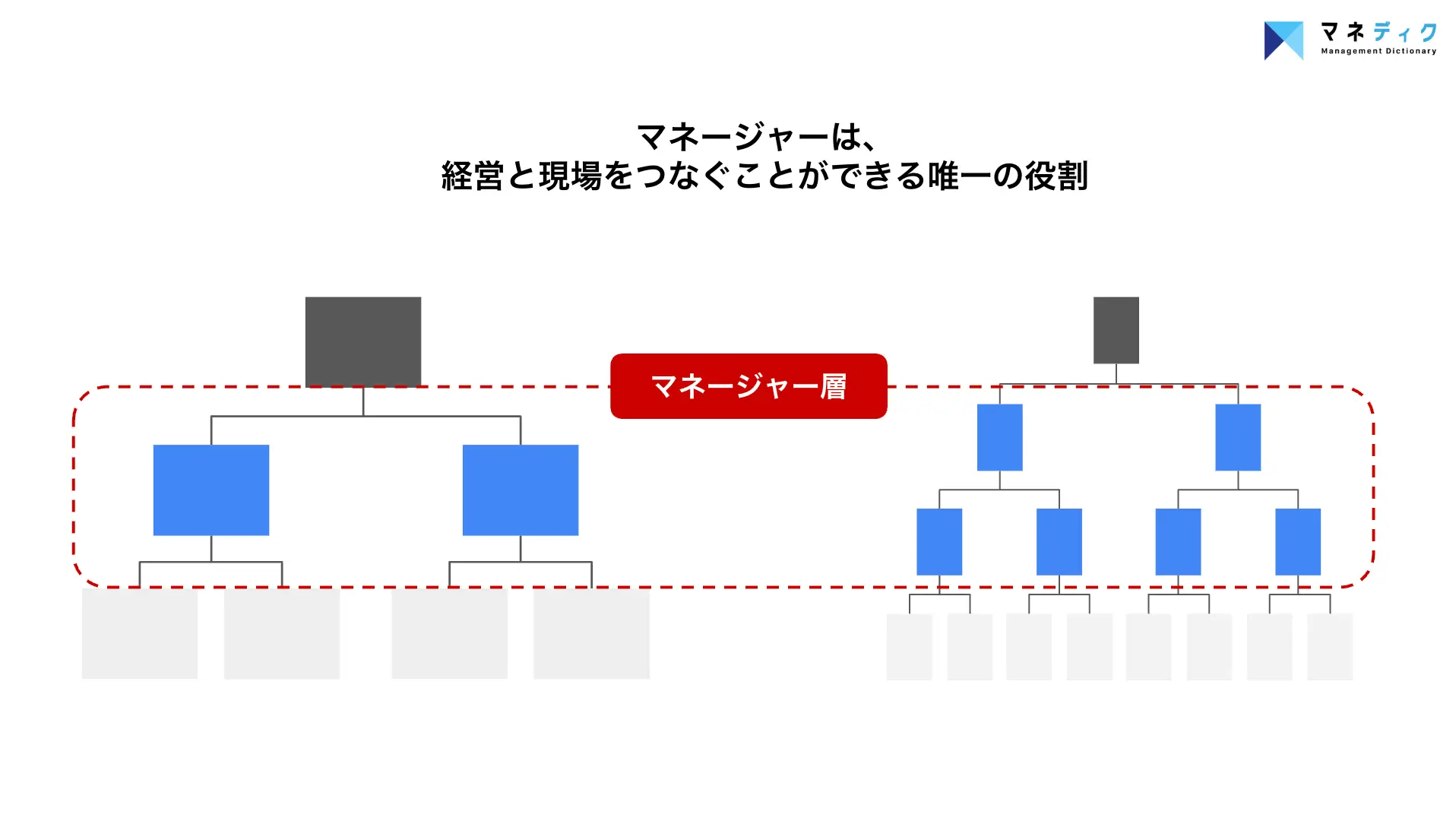

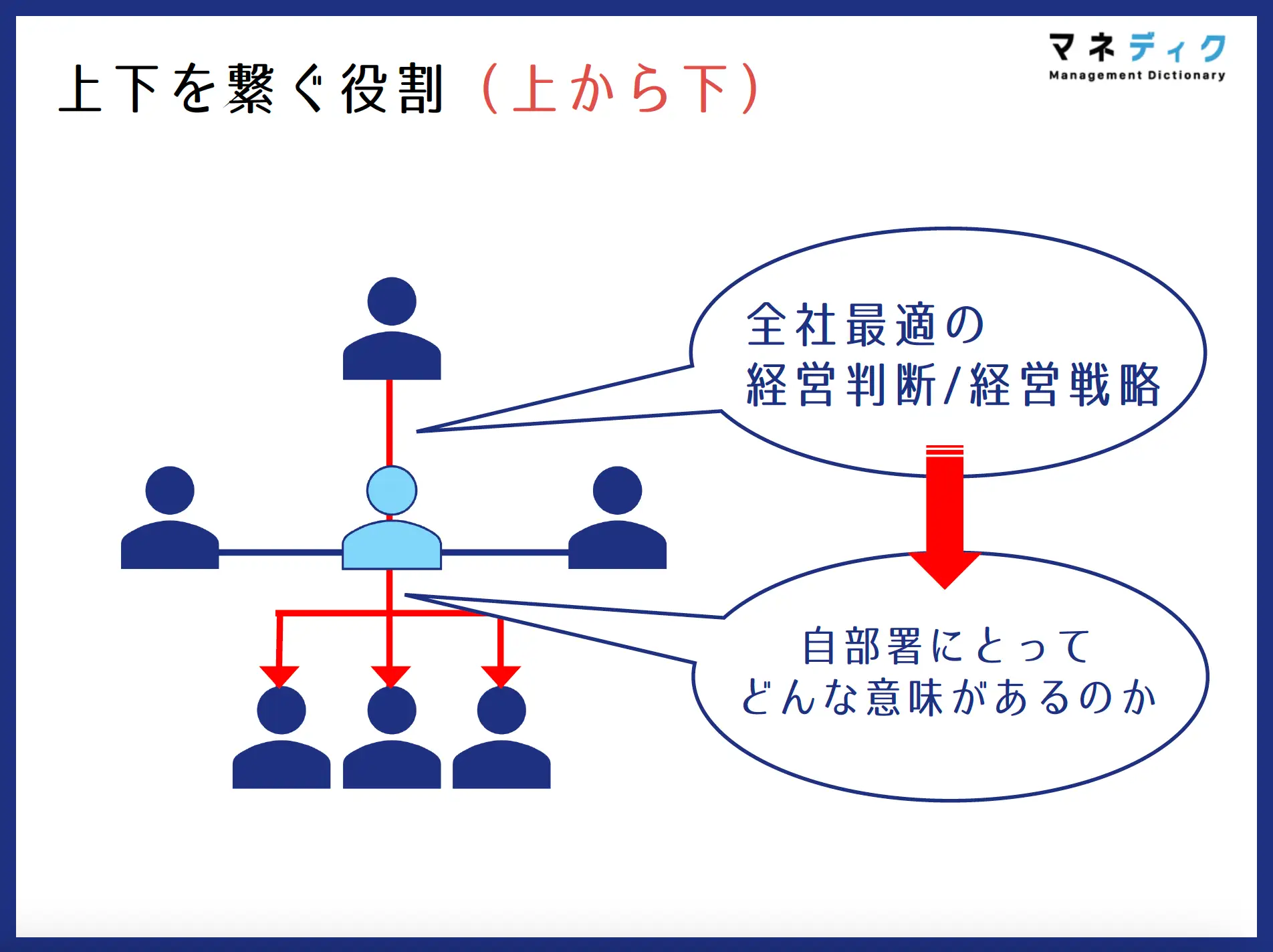

また管理職・マネージャーも、経営と現場をつなぐことができる唯一の役割として、経営層の言葉を自身の言葉で「翻訳」し、部下の日々の業務とビジョンを結びつける役割を担う必要があります。

「君のこの仕事が、会社のミッションのこの部分に繋がっている」と1on1などで具体的に伝え続けることで、日々の業務とミッション・ビジョンを繋げることで浸透させることができます。

自走する組織を実現する上で管理職やマネージャーの存在は不可欠です。

以下の資料で、自走する組織を作りそして事業成長にコミットする管理職・マネージャーの育成方法を、一般的な育成論ではなく完全ベンチャー視点で解説しています。

無料資料しておりますのでぜひダウンロードして、マネージャー育成にお役立てください。

STEP2:情報を透明化し、権限を委譲する

ビジョン・ミッションを浸透できたら、次は情報の透明性を上げて権限委譲し、自律的な行動を促していく必要があります。

どれだけ優秀な社員でも、情報がなければ正しい判断はできません。また、人は情報が与えられて初めて「自分も意思決定の輪に入っている」という当事者意識を持ちます。

そして、情報と共に戦略的に「権限」を現場に委譲していくことが、自走を促すためには必要となります。権限を委譲させていくためは、以下のことを行う必要があります。

情報を原則オープンにする

自律的な判断を促すために必要な情報を原則オープンにしましょう。

例えば、全社の戦略的方向性、事業の進捗を示す主要なKPI、経営会議の議事録(人事評価など個人の機微情報を除く)など、会社の「今」と「目指す先」がわかる情報です。

これにより、社員は自身の業務が全社にどう貢献しているかを理解し、より高い視座で判断を下せるようになります。

「小さな裁量権」から任せる

いきなり大きな権限を渡すのは「丸投げ」に他ならず、育成に繋がりません。

プレッシャーで潰れたり、期待される成果が出せずに自信を失ったりするリスクがあるためです。

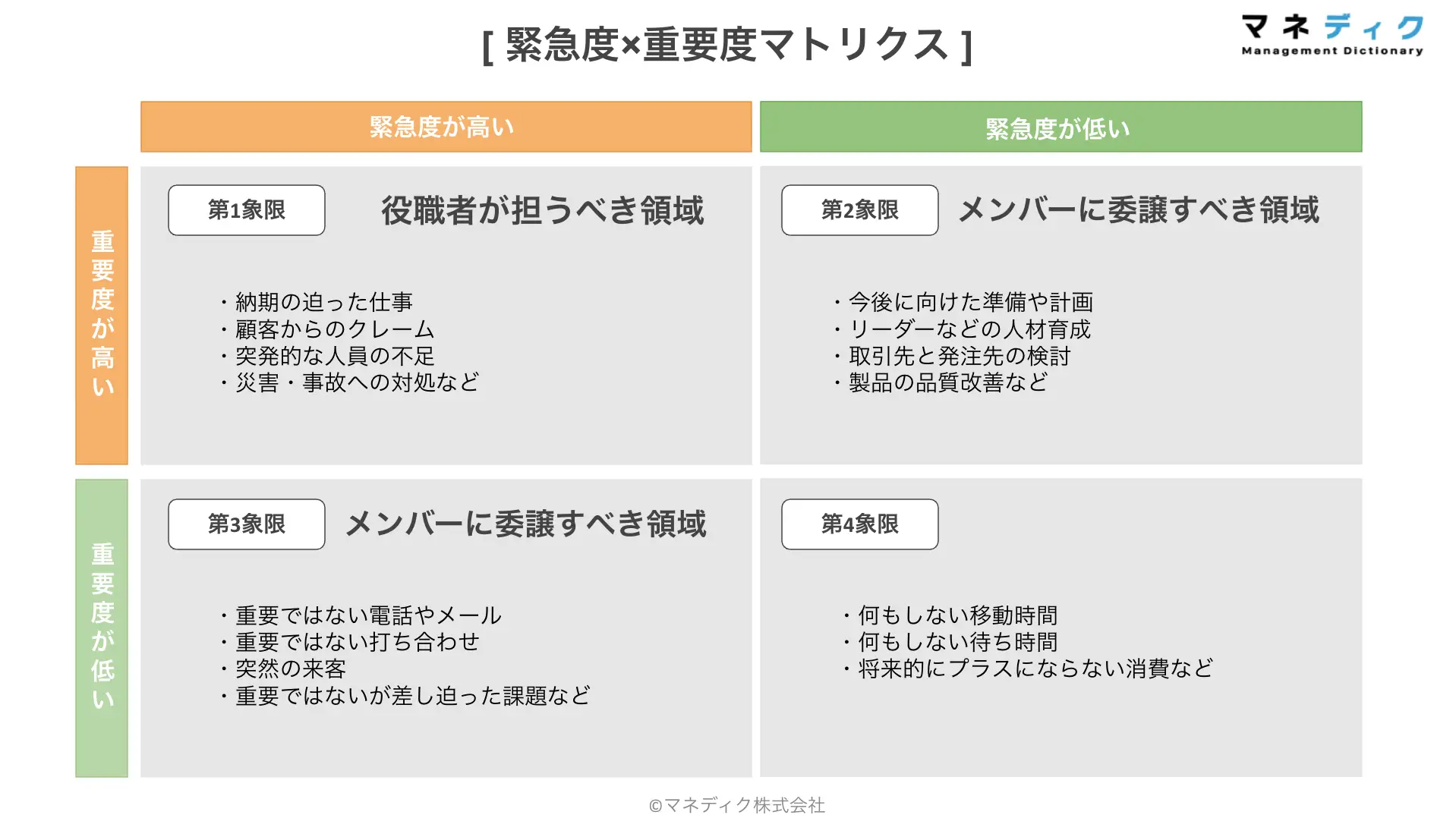

重要なのは、任せる仕事の「質(何を)」と、任せる「方法(どう)」を戦略的に設計することです。まず「何を」任せるかですが、その判断基準として「緊急度と重要度のマトリックス」が有効です。

仕事を4象限に分類し、特に「第2領域(重要だが緊急でない)」の仕事(例:中長期的な計画策定、業務改善など)を積極的に任せましょう。この領域は緊急性が低いため、上司はじっくりと部下の思考プロセスを支援でき、育成に直結しやすいのです。

次に「どう」任せるかですが、ここでは「階段設計」という考え方が鍵となります。

これは、最終ゴールに至るまでのステップ(階段)を明確に設定し、部下の現在の力量よりも「少し難しいが、努力すれば達成可能」なレベルで段階的に依頼する手法です。各ステップの完了ごとに進捗を確認し、フィードバックを与えながら進めることで、部下は「自分にもできる」という成功体験と貢献実感を得ながら確実に成長できます。

「期待値」と「失敗の許容範囲」を明確にする

権限委譲は「丸投げ」ではありません。

「最終的なゴール(期待値)」と「ここまでなら失敗しても良い(許容範囲)」を明確にすり合わせることで、部下は安心して挑戦できます。

この適切な権限委譲こそが、部下の当事者意識を育む最も効果的なアプローチの一つです。当事者意識がない部下やメンバーのことでお悩みの場合は、以下の記事もぜひご覧ください。

STEP3:心理的安全性を確保し、挑戦を促す

Googleの「プロジェクト・アリストテレス」という有名な研究で、生産性の高いチームに共通する最も重要な因子が「心理的安全性」であったことは、多くの経営者に衝撃を与えました。

心理的安全性とは、「この組織では、対人関係のリスク(無知だと思われる、ネガティブな意見を言うなど)をとっても安全だと信じられる状態」を指します。

この安全性がなければ、社員は失敗を恐れ、「余計なことをせず、指示されたことだけを完璧にこなす」ことが最適解だと学習してしまい、「指示待ち組織」になってしまいます。

心理的安全性が高く、社員全体が挑戦できる組織では、以下のようなことが実践されています。

管理職が「弱さ」を見せる

「自分もこれが分からない」「以前こんな失敗をした」と上司が自ら弱さや失敗談をを積極的に開示しましょう。

これは、「上司=常に完璧である」という幻想を壊し、「間違うことは恥ずかしいことではない」というメッセージをチーム全体に送る行為です。

部下は「上司も間違うなら、自分が知らないことや失敗を報告しても大丈夫だ」と感じ、評価を恐れずに相談や報告がしやすくなります。

「失敗」を「学習」として定義し直す

問題が起きた際、反射的に「誰のせいだ?」と犯人探し(Who)をする文化は徹底的に排除しましょう。

失敗を個人の責任に帰結させると、部下はミスを隠蔽するようになり、問題の発見が遅れます。そうではなく、「なぜそれが起きたか(Why)」というプロセスや仕組み上の原因を問い、「そこから何を学べるか(What)」をチームで議論する「学習の機会」として定義し直すことが重要です。

これにより、失敗は隠すべきものではなく、組織を強くするための貴重なデータであるという共通認識が生まれます。

発言や挑戦そのものを称賛する

結果が成功したかどうかに関わらず、「良い質問だね」「新しい視点をありがとう」「まずやってみようと挑戦してくれてありがとう」と、行動そのものを具体的に承認・称賛しましょう。

もし「成功した挑戦」しか評価されなければ、社員はリスクの高い挑戦(第2領域の仕事など)を避け、確実に成功する安全な道ばかりを選びます。挑戦する「勇気」や「行動」を称賛することで、社員は失敗を恐れず、自走するための第一歩を踏み出しやすくなります。

こうした環境があって初めて、主体性がないと感じていた部下も、リスクを恐れず新しいアイデアを提案し、困難な課題に挑戦できるようになります。

主体性がない部下の特徴や、どのように接すればいいかのかは、以下の記事でご紹介しています。

STEP4:自律的な行動を正しく評価する仕組みを作る

人は、最終的に「評価されること」に基づいて自らの行動を最適化します。

もし評価制度が「指示通りにミスなく業務をこなしたか」という減点方式や、「売上」という結果指標のみで構成されていれば、社員が「自律的な行動」をするようにはなりません。

ビジョンやミッションを「絵に描いた餅」で終わらせないために、それを評価制度という組織の「OS」に組み込み、「会社は〇〇な行動を求めている」という明確なメッセージを発信し続ける必要があります。

「挑戦」そのものを評価する

例えば、OKR(Objectives and Key Results)を導入し、ストレッチの効いた野心的な目標(Objective)を掲げること自体を評価します。

結果(Key Results)が100%達成できなくても、そのプロセスで何を学び、どう行動したかを重視します。

このようにストレッチの効いた目標に対しての努力や頑張りを評価することで、自ずと成果に向けて自発的に行動するようになります。

自律的な行動をリアルタイムで称賛する

ピアボーナスや「サンクスカード」のように、社員同士が「ビジョンに沿った行動」や「主体的な貢献」で称賛し合える仕組みを導入しましょう。

全社の総会でビジョン対象・バリュー対象のような形で表彰をしたり、評価面談で具体的な行動を指摘して称賛してあげるのが有効です。

「結果」と「プロセス(バリュー)」の両軸で評価する

業績(結果)だけでなく、その結果を出すためにビジョンやバリューに沿った行動(プロセス)が取れていたかを、評価のもう一つの軸に据えます。

こうした自律的な行動を正しく評価する仕組みが、社員の行動変容を強力に後押しし、自走する組織文化を定着させます。そのような人材を育てるための方法は以下の記事で詳細に解説しています。

5. 自走する組織を作るために「管理職」に求められる3つのこと

前章で解説した「自走する組織の作り方」を実行する上で、経営層と共に「現場の実行者」として最も重要な役割を担うのが管理職(マネージャー)です。

本章では、前章のステップと連動させながら、管理職が持つべき3つの重要な姿勢と役割を深掘りします。

「答え」を与えず「問い」を投げかけ、当事者意識を育む

「うちの部下は主体性がなくて…」と悩む管理職は少なくありません。しかし、その原因は部下の資質ではなく、管理職の「良かれと思った」マイクロマネジメントが、部下の思考機会と当事者意識を奪っているケースがほとんどです。

部下から相談を受けた際、すぐに「こうすればいい」と答えを与えてしまうのは、一見効率的に見えます。

しかし、これを繰り返すと、部下は「上司に聞けば答えがもらえる」と学習し、自分で考えることを放棄してしまいます。これが「指示待ち」の正体です。

部下の成長機会を奪い、管理職自身も「自分がいないと現場が回らない」というプレイング業務から抜け出せなくなる悪循環に陥ります。

部下の当事者意識を育むためには、「思考の伴走者」になることを意識しましょう。

- 「WHY(目的)」と「期待役割」を明確にすり合わせる:

「この仕事は、我々のミッションの〇〇に繋がっている」「あなたには〇〇の視点で判断してほしい」と、仕事の目的と期待値を具体的に共有します。 「答え」ではなく「問い」を投げかける:

「君はどう思う?」「最善手は何だろう?」「そのための課題は何かな?」と問いを投げかけ、部下自身に解決策を考えさせます。これが思考力を鍛え、当事者意識を育みます。プロセスを承認し、小さな成功体験を積ませる:

結果だけでなく、「良い視点で分析できたね」と考えるプロセスを承認しましょう。前章で触れた「階段設計」と連動させ、小さな成功体験を積ませることで、部下の自己効力感(自分にもできるという自信)が高まります。

ビジョンの「結節点」となり、挑戦を支援する

管理職の役割は、チームの成功を後押しする「支援者」へと役割を変革する必要があります。

管理職は、経営が示すビジョンや戦略(抽象)と、現場の業務(具体)を結びつける「結節点」です。

管理職がこの役割を果たさなければ、目指したビジョンは現場に浸透せず、社員は「何のために(WHY)」自走すれば良いのか方向性を見失います。

また、部下が挑戦しようとする際の「壁」を取り除かなければ、心理的安全性も機能しません。そのためには、「徹底したマイクロマネジメント」を手放し、「部下の育成支援」に注力しましょう。

- ビジョンを「翻訳」し、業績へのコミットメントに繋げる:

経営層が決めた全社最適の経営判断/経営戦略を、上がこう言っているからという他人事ではなく、自部署にとってどんな意味があるのかと、ビジョンを現場の具体的な業務や「業績目標」に紐づけて翻訳しましょう。

挑戦の「障害物」を積極的に取り除く:

部下が新たな挑戦をする際、管理職は「障害物」の本質を見極める必要があります。

部下自身の力で乗り越えられる壁(例:スキル不足、知識不足)については、すぐに手伝うのではなく、どうすれば乗り越えられるかを一緒に考え、学習や行動を促します。

一方で、部下個人の権限ではどうしようもない構造的な障害物(例:他部署との利害調整、必要な予算の確保)に直面した場合はどうでしょうか。ベンチャー企業においては、こうした構造的な課題に対しても、まず部下自身が「どうすればその壁を越えられるか」「誰を巻き込むべきか」を考え、解決策を提案するというオーナーシップが求められます。

管理職の役割は、部下のオーナーシップを尊重しつつも、そのプロセスを適切に「監督」することです。部下の計画をブラッシュアップし、もし方向性(WHY)がビジョンから大きくずれそうになったり、ネクストアクションに迷ったりした際には、正しい方向性に戻すように「サポート(軌道修正)」します。

部下自身に「組織を動かす」経験を積ませつつ、致命的な失敗を未然に防ぐことこそが、真の支援であり、信頼関係と心理的安全性の土台となります。内省を促す「フィードバック」を行う:

挑戦した結果(たとえ失敗しても)に対し、「何が起きたか」「何を学んだか」「次はどうするか」を一緒に振り返る(内省を促す)フィードバックはなるべく密に行いましょう。これが前章で定義した評価制度とも連動し、挑戦を「学習」に変えるサイクルを生み出します。

メンバーを信じて「任せる勇気」を持ち、成長機会を設計する

「権限委譲」を現場で実践するには、最終的に管理職が「任せる勇気」を持つことが不可欠です。

多くの管理職が「自分でやった方が早い」「失敗させられない」という不安から、仕事を抱え込みがちです。しかし、この状態が続けば、部下は永遠に成長せず、管理職のキャパシティがチームの成果の限界となります。

「任せる」という行為は、リスク(短期的な生産性低下や失敗)を伴いますが、それ以上に「部下の育成」と「チームのキャシティ拡大」という長期的なリターンをもたらす、最も重要な「戦略的投資」なのです。

メンバーを効果的に育成するためには、「丸投げ」ではなく「戦略的な育成設計」を行いましょう。

仕事を任せる際には、「丸投げ」ではなく「階段設計」という考え方が重要です。これは、前章で解説した「第2領域(重要だが緊急でない)」の自律型人材の育成に繋がる仕事を任せる際の、具体的な手法です。

丸投げ(悪い例):部下の力量を考慮せず、一方的に仕事を押し付けること。部下は何から手をつければ良いか分からず、結果的に成果が出なかったり、大きな手戻りが発生したりします。

階段設計(良い例):仕事の最終ゴール(完成形)に至るまでの中間ステップ(階段)を明確に設定し、段階的に仕事を依頼していく方法です。各ステップは、部下の現在の力量よりも「少し難しいが、努力すれば達成可能」なレベルに設定します。

「階段設計」による任せ方のメリット

- 生産性の向上:各ステップで進捗を確認し、適切なフィードバックを行うことで、手戻りを防ぎ、期限内に一定レベルの成果が期待できます。

部下の貢献実感の獲得:ステップをクリアしていくことで、「自分にもできる」という成功体験と、チームに貢献している実感が得られます。

部下の成長加速:「頑張ればできる」範囲の課題に挑戦することで、部下の能力が効果的に向上します。

自走する組織を作り、事業成長を牽引していく圧倒的に当事者意識の高い管理職・マネージャーの育成方法は以下の資料にて解説しています。

自走する組織を作りたい・マネージャー育成に苦戦されている経営者の方はぜひダウンロードください。

6.「自走する組織」の企業事例

「自走する組織」には、全ての会社に共通する唯一の正解モデルが存在するわけではありません。

一部の先進的なベンチャー企業は、自社の事業フェーズや文化に合わせて、従来の中央集権的な「管理と指示」に代わる新たなメカニズムを独自に実装し、進化させ続けています。

ここでは、異なるアプローチで「自走する組織」を実現している4社の事例を詳細に解説します。

Ubie株式会社

組織の「構造」そのものをフラットな形などに変えることで、物理的に上司からの指示命令をなくし、自走せざるを得ない環境を作るアプローチです。

Ubie株式会社は、全社一律ではなく事業特性に応じて組織OSを使い分ける「ハイブリッド型」モデルを採用しており、これは成長ベンチャー企業にとって現実的なモデルと言えます。

具体的には、創造性が求められる開発組織(Devチーム)には「ホラクラシー」を導入し自律的な意思決定を促す一方、効率性と再現性が求められる事業拡大組織(Scaleチーム)には「ヒエラルキー」を採用することで迅速な事業拡大に対応しています。

- ホロクラシー

- 役職や階級のないフラットな組織形態」を特徴とする組織運営システムです。従来の人に紐づく役職(部長や課長など)ではなく、「役割(ロール)」に基づいて業務が設計されます。

- ヒエラルキー

- 従来の一般的な「トップダウン型」または「階層型」の管理体制です。上司から部下への「指示命令(マネジメント)」によって機能が維持され、「誰が指示を出し、情報を管理し、評価を決定するか」といった権限が中央(上層部)に集約されています。

また、こうした組織構造に加え、自ら課題を発見・解決できる人材の採用や、属人化を防ぐ明文化された組織文化への移行も同時に推進することで、スケーラブルな自走基盤を構築しています。

Sansan株式会社

既存のヒエラルキー構造は維持しつつ、OKR(目標と主要な成果)などのフレームワークを導入し、運営「プロセス」を変えることで自走を促すアプローチも有効です 。

この場合、OKRは「上司の指示」に代わる「全社の共通言語」として機能します 。

Sansan株式会社は、OKRによる「目標達成(成果)」への自走に加え、「ピアボーナス」を導入することで組織文化を補強しています 。

具体的には、従業員同士がリアルタイムに感謝と報酬(ポイント)を送り合うことで、承認の権限を特定の上司から同僚全員へと分散・民主化しています 。

これにより、OKRの数値には表れにくい「他部署への手助け」や「チームの雰囲気作り」といった「他者貢献(All for One)」を可視化し、称賛する文化を醸成しています 。

7.「自走する組織」作りに関するQ&A

Q1:マネージャーに経営者の視座を持ってもらう方法は?

A:「時間軸」と「空間軸」を拡張させる問いかけを繰り返すことです。

「視座を高くしろ」と抽象的な指示を出しても、マネージャーは具体的に何をどう変えればよいか分かりません 。経営者と現場マネージャーの視座の違いは、究極的には以下の2点の「範囲」にあります。

時間軸の拡張:短期的な視点だけでなく、長期的な視点で物事を見る

視点の拡張(空間軸):自部署や自分という部分だけでなく、全社という全体で物事を捉える

例えば、自部署のエース人材を、立て直しが必要な他部署へ異動させる打診をしたとします。短期・自部署視点では「No」ですが、長期・全社視点で見れば「全社リターンの最大化」「当該部署の属人化からの脱却」につながる合理的な判断になり得ます。

マネージャーが短期・部分最適の判断をした際に、「もう少し長い目で見てみないか?」「これを全社で考えたらどうなるだろう?」と問いかけ続けてください 。この反復が、視座を引き上げる訓練になります。

また、前提として視座を合わせるためには「情報格差」をなくすことも不可欠です。経営者しか知らない情報を前提に話しても、判断基準が揃うことはありません。可能な限りの経営情報の開示が、視座を引き上げるための土台になります。

Q2:社長が現場から手離れするためにまず最初にやることは?

A:任せると決めた相手に「徹底的な即時報連相」を義務付けることです。

権限移譲で最も多い失敗は、任せた後に実質的な「放置」状態になり、事態が悪化してから社長が再介入して、結局元に戻ってしまうパターンです。これを防ぐために、最初の段階で「放任か介入か」という曖昧なバランスを捨て、「完全に任せるが、報告だけは徹底的にさせる」というルールを敷くことが重要です。

具体的には、「課題に直面したら、まず自分で素案を考えてから即相談に来る」「事態が悪化(または好転)したら、即時報告する」ということを徹底的に義務付けることです。

一見マイクロマネジメントに見えますが、重要なのは「まず自分で考えてハンドルを握っている」状態を維持させる点です 。これにより、社長は「上司」ではなく「受動的なアドバイザー」としての立ち位置を確立でき、致命的な失敗を防ぎながら、徐々に手離れしていくことが可能になります。

安心して権限移譲できる相手とは、「能力が高い人」ではなく、「悪い報告をすぐに上げられる人(マイクロレポーティングができる人)」であることを認識してください。