ベンチャーの組織崩壊|見逃せない"5つの予兆"と再建のためのアクションプラン

ベンチャーが組織崩壊する"5つの兆候"

組織の崩壊は、ある日突然やってくるわけではありません。必ず、見過ごされがちな小さな「予兆」がいくつも表れています。

まずは、自社の状況と照らし合わせながら、以下の兆候が表れていないかチェックしてみてください。

優秀な社員、古参メンバーから静かに辞めていく

最も危険なサインの一つが、エース級の活躍をしていた社員や、創業期から会社を支えてきた古参メンバーの離職です。彼らは、会社への不満を声高に叫ぶことは少ないかもしれません。

しかし、会社の変化や将来性を誰よりも敏感に感じ取り、「この会社にいても、もう成長できない」「この会社で働く魅力を感じられない」と静かに見切りをつけてしまうのです。

こうしたキーマンの離職は、単なる労働力の損失に留まらず、他の社員の士気にも深刻な影響を与えてしまいます。

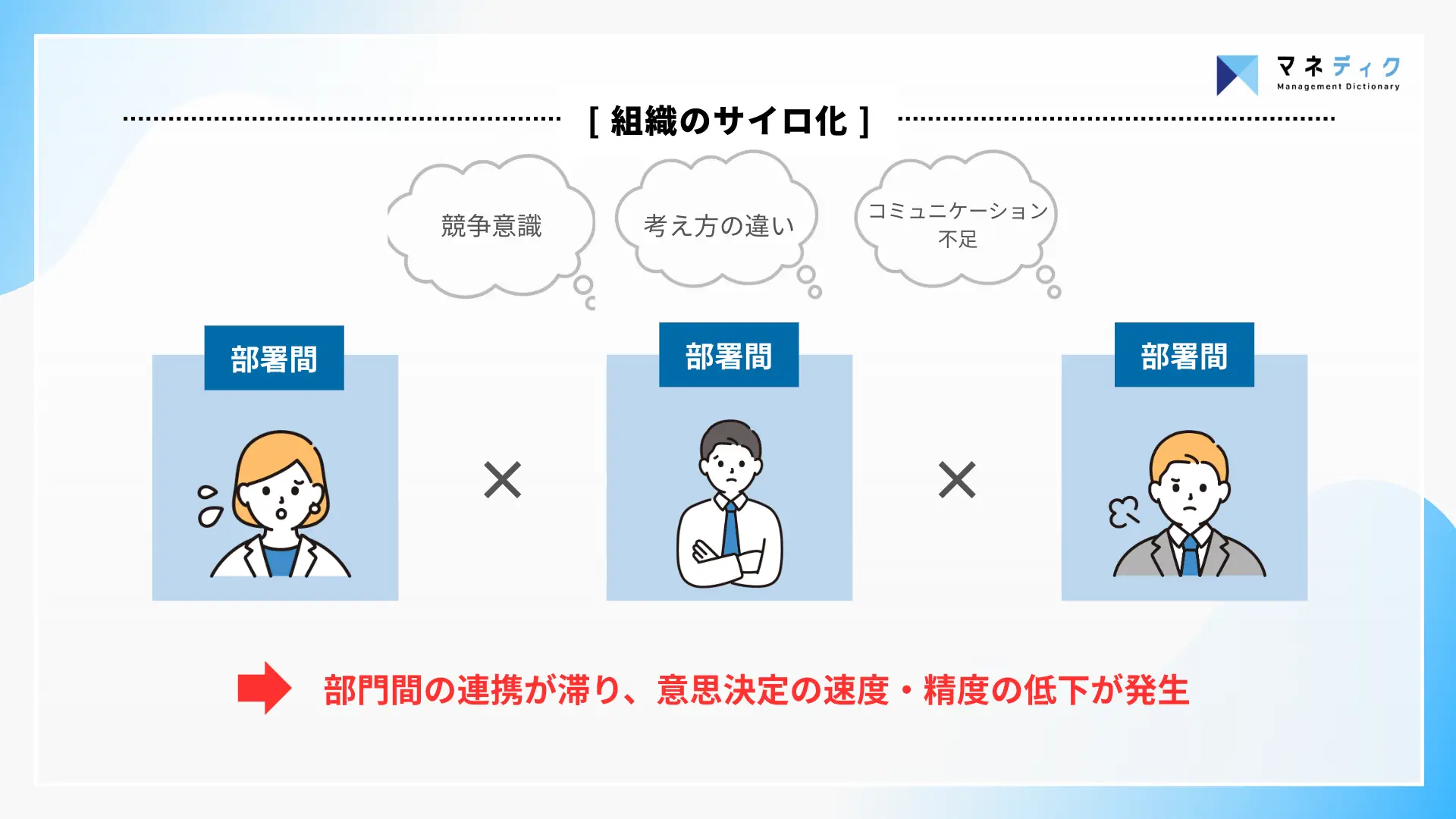

会議での発言が減り、部門間の連携が滞る

以前は活発な議論が交わされていた会議が、いつの間にか一部の人間だけが話す「報告会」になっていませんか?

「言っても無駄だ」「どうせ否定される」といった空気が蔓延すると、社員は次第に口を閉ざすようになります。この状態は、部門間の連携にも悪影響を及ぼします。

「あそこの部署は協力してくれない」「自分たちのことしか考えていない」といった不満が生まれ、組織はサイロ化。本来であれば連携すれば生み出せるはずの価値が、失われていきます。

採用した人材が定着せず、短期間で辞めていく

事業拡大のために採用を強化しているにもかかわらず、入社した社員が3ヶ月〜半年で次々と辞めていく。これは、組織が深刻な問題を抱えている証拠です。

退職者面談で「入社前のイメージと違った」「マネジメントが機能していない」といった声が挙がる場合、採用のミスマッチだけでなく、受け入れ側のオンボーディングや育成体制そのものに欠陥がある可能性が高いでしょう。

採用コストが無駄になるだけでなく、退職の連鎖など社内の雰囲気も悪化の一途を辿ります。

経営陣と現場の間に”見えない壁”ができている

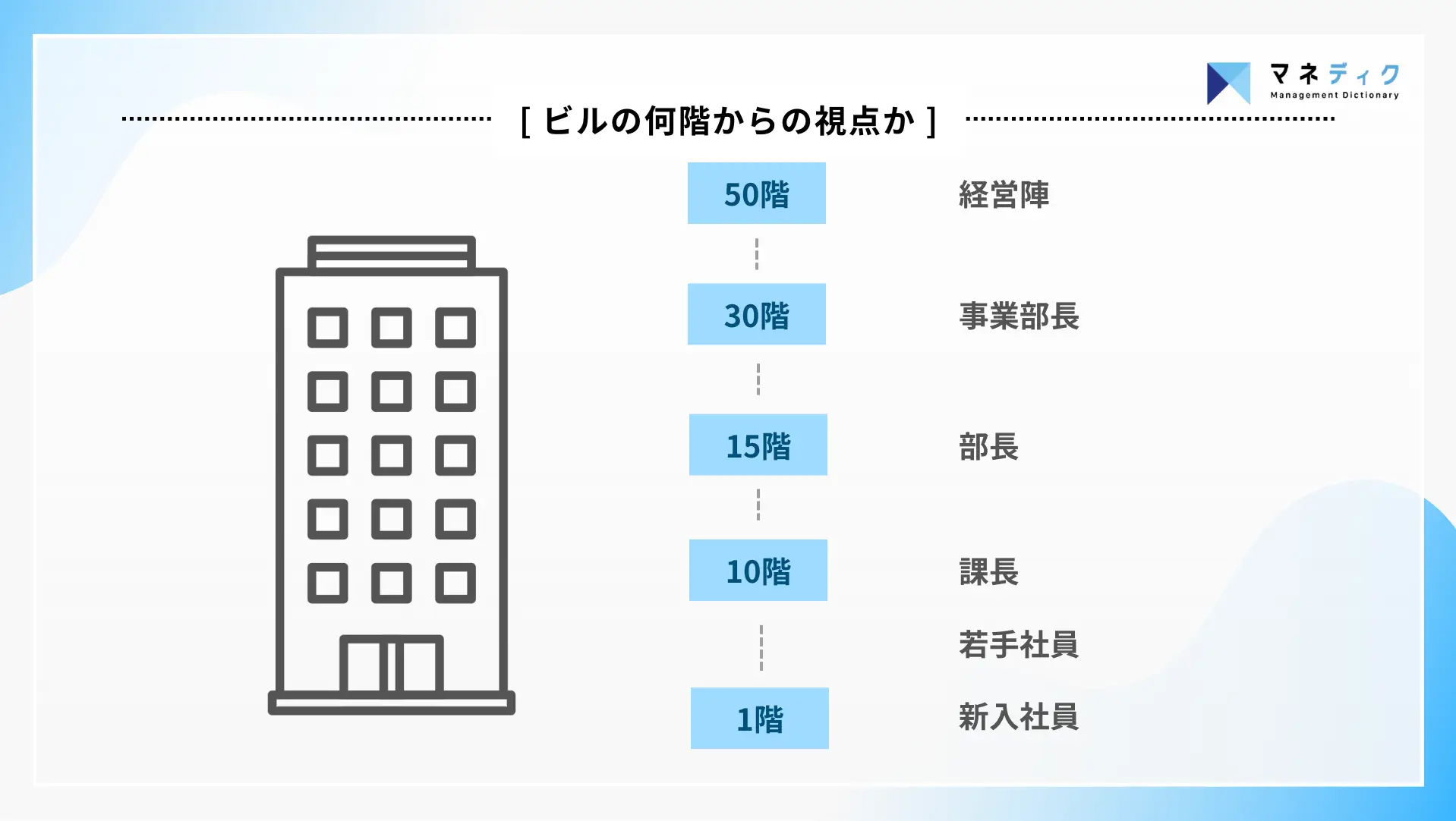

会社の規模が大きくなるにつれて、経営陣が見ている景色と、現場の社員が見ている景色には、どうしても乖離が生まれます。ビルの階層を各レイヤーからの視点に例えて考えると理解しやすいでしょう。

問題は、その乖離が「見えない壁」となり、相互不信につながっている状態です。

現場は「経営陣は何もわかっていない」と感じ、経営陣は「なぜ現場は動いてくれないんだ」と苛立つ。お互いが視座の違いを認識し、認識を合わせるための行動を考えないと、どれだけ崇高な戦略を描いても、現場で実行されることはありません。

ビジョンやミッションが誰も口にしなくなる

創業期には、誰もがビジョンやミッションを熱く語っていたはずです。しかし、いつしか日々の業務に追われ、その言葉自体が形骸化してしまう。

これは、組織の「魂」となるビジョンやミッションは、社員が困難な状況でも踏ん張り、同じ方向を向いて進むための指針であるからこそ、ビジョンやミッションを組織に浸透させ、当たり前のように同じ方向に向かって推進できるようにすることが重要なのです。

ここで紹介した予兆は代表的なものに過ぎず、ベンチャー企業が組織崩壊をしていく過程では様々な事象が表れますが、得てしてそのような事象は急速な事業成長のようなポジティブな事象の影に隠れて発生します。

また完全に組織崩壊してしまってから対処をするのでは当然ながら手遅れで、組織崩壊の予兆が表れ始めた時点で都度対処をしていくべきです。

以下資料にて、組織崩壊の段階毎の予兆や具体的な打ち手、そして実際に組織崩壊から再建を果たした企業事例も詳しくご紹介しています。これまでのベンチャー企業様のご支援を通じて得た「組織崩壊のリアル」を詰め込んだ内容となっております。

少しでも組織崩壊の予兆を感じられている方、実際の再建事例をもとに具体的な対処を考えたい方はぜひ以下から「組織崩壊対策マニュアル」をダウンロードいただき、組織崩壊の未然防止にお役立てください。

ベンチャーが組織崩壊してしまう5つの原因

成長ベンチャー企業が組織崩壊を起こしてしまうのには、いくつか共通してみられる原因があります。

ここでは、その5つの要因についてそれぞれ詳しく解説していきます。

原因1:急成長によるコミュニケーションの歪み

従業員が10人から30人、50人、100人と増えていく過程で、コミュニケーションのあり方は劇的に変化し、これまでにはなかった問題が発生します。いわゆる「組織の壁」です。

創業期のように、社長が全社員の顔と名前を把握し、阿吽の呼吸で意思疎通ができた時代は終わりを告げます。情報伝達の経路は複雑化し、「言った」「言わない」の齟齬が頻発。意図が正しく伝わらないまま、誤解や不信感が生まれるのです。

こうした「組織の壁」の具体的な内容や乗り越え方については、以下の記事や動画でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

▼YouTubeはこちら

10人の壁、30人の壁、50人の壁、100人の壁で何が起きるのか【#4】

▼記事はこちら

原因2:カルチャー・ビジョンの浸透不足

共通してみられる原因の2つ目は「カルチャー・ビジョンの浸透不足」です。

「うちはカルチャーを大事にしている」と言う経営者は多いですが、その実態はどうでしょうか。

採用面接で語られるだけで、日々の行動指針や評価に結びついていなければ、カルチャーは形骸化します。

特に、急成長期に大量採用を行うと、既存のカルチャーは一気に希薄化します。共通の価値観や判断基準がない組織は、問題が発生したときの結束力が著しく弱くなります。

原因3:マネジメント層の育成・機能不全

プレイヤーとして優秀だった人材を、十分な育成もないままマネージャーに抜擢して放置してしまう。これは、組織崩壊にかかわらずベンチャー企業で起こりやすい事象の一つです。

マネジメントは専門スキルであり、個人の資質だけでは限界があります。

結果として、マイクロマネジメントで部下を疲弊させたり、逆に放任主義でチームを空中分解させたりする「クラッシャー上司」を生み出してしまうのです。

原因4:不適切な人事評価・採用のミスマッチ

会社の成長フェーズに合わない評価制度を使い続けていると、社員の不満は増大します。

「何をどう頑張れば評価されるのかわからない」「上司の好き嫌いで評価が決まる」といった状態では、社員のモチベーションは上がりません。

また、採用段階でのミスマッチも深刻な問題です。スキルや経験だけで採用し、カルチャーフィットを軽視すると、早期離職の根本原因となります。

原因5:成功体験への固執と変化への抵抗

創業期の成功体験は、経営者にとって大きな自信となる一方、時として変化を拒む足枷にもなります。

「昔はこのやり方でうまくいった」という過去の成功体験に固執し、組織が大きくなった現実から目を背けてしまうのです。

古参社員が変化を嫌い、「最近の若い者は…」と新しく入社したメンバーを批判するようになれば、組織の新陳代謝は完全にストップしてしまいます。

ベンチャーの組織崩壊を防ぐ3つのステップ

もし、あなたの会社が崩壊の予兆に直面しているのなら、今すぐ行動を起こさなければなりません。

小手先の施策ではなく、組織の根幹に関わる本質的な変革が求められます。

ここでは、経営が主体となって着手すべき3つのステップを紹介します。

ステップ1:ビジョンを再定義し、管理職を「結節点」として全社に浸透させる

まず着手すべきは、組織の拠り所となるビジョンを改めて明確にすることです。

そこで重要なのは、経営陣だけで決めるのではなく、組織の「結節点(ハブ)」となる管理職を議論のプロセスに巻き込むことです。

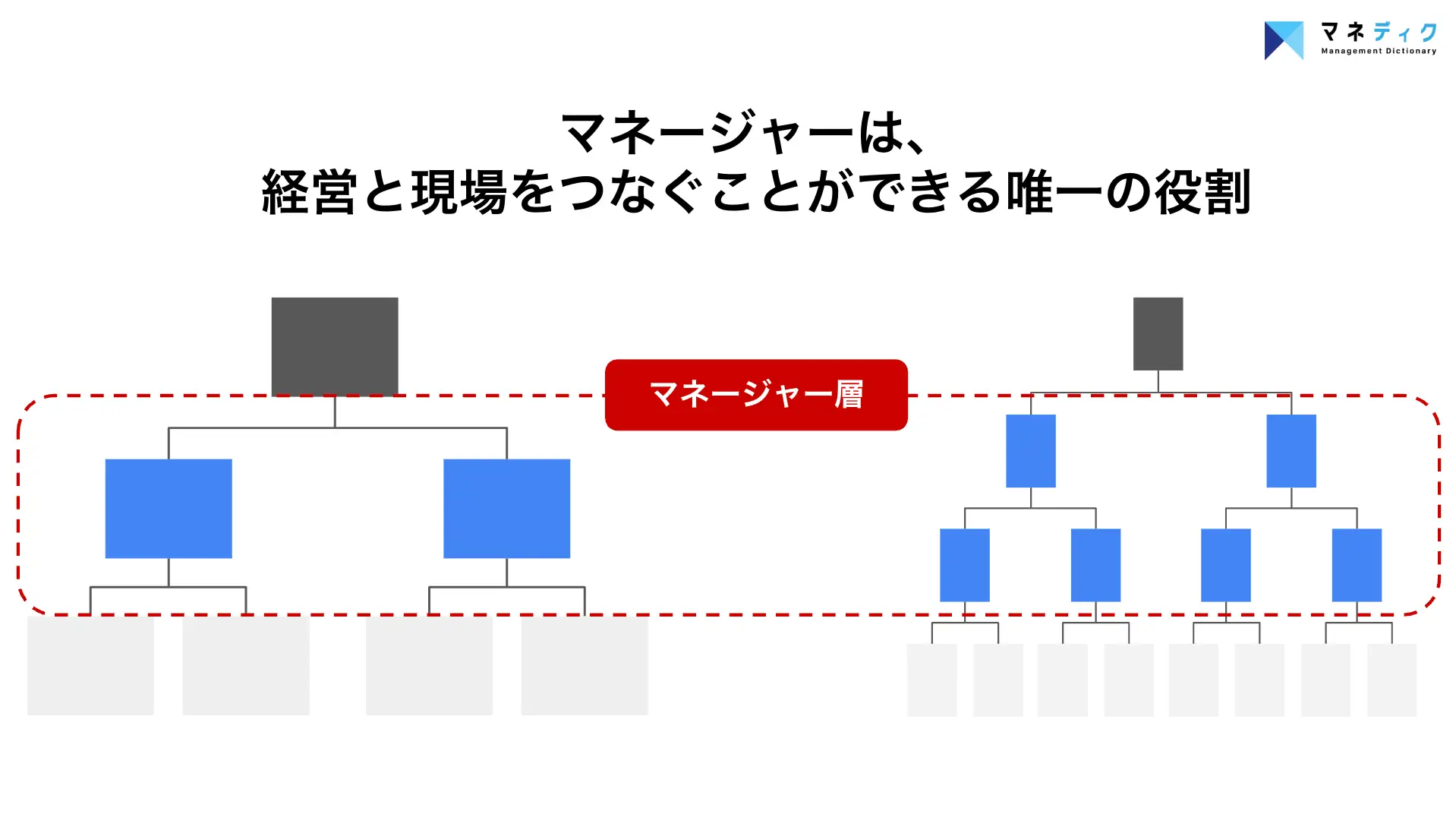

なぜ、マネージャーを巻き込むのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、下の図にもあるように「マネージャーは、経営と現場をつなぐことができる唯一の役割」であるからです。

マネージャー層がビジョンに“腹落ち”し、自らの言葉でメンバーに語れるようになって初めて、ビジョンは全社に浸透していきます。

合宿やワークショップなどで会社の存在意義や目指す未来を議論するだけでなく、そこで再定義されたビジョンを日々の言動で示し続け、組織の隅々まで浸透させていく必要があります。

ステップ2:コミュニケーションの仕組みを再構築する

創業期のような自然発生的なコミュニケーションに頼るのではなく、意図的に「仕組み」を設計し直す必要があります。

具体的には、「1on1ミーティング」の質の向上が急務です。単なる進捗確認の場ではなく、部下のキャリアやコンディションについて対話し、信頼関係を築く場として機能させなければなりません。

また、経営陣の考えていることや会社の現状を透明性高く共有する「全社会議」を定期的に開催することに加え、より現場に近い「事業部会議」などで細かく認識を合わせていくことも、見えない壁を取り払う上で非常に効果的です。

効果的な1on1の具体的な進め方については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

ステップ3:OKRなどを参考に評価制度とマネジメント体制を見直す(導入の注意点も解説)

会社のビジョンと個人の目標を連動させ、組織全体のベクトルを合わせるために「OKR(Objectives and Key Results)」のようなフレームワークを参考に、評価制度を見直すことを検討しましょう。

OKRは、高い目標(Objectives)と、その達成度を測る具体的な指標(Key Results)を設定し、短いサイクルで進捗を確認する手法で、変化の速いベンチャー企業に適しています。

ただし、導入には注意点もあります。「評価を給与に直結させすぎない」「目標設定をトップダウンで押し付けない」といった点を守らないと、逆に社員の挑戦意欲を削ぐ結果になりかねません。

専門家の意見も聞きながら、自社に合った形で導入を進めることが重要です。

組織崩壊を未然に防ぐには上記でご紹介した方法ももちろん重要ですが、個社の状況毎に変わります。例えば、まだ組織崩壊がまったく起きてない状況であればサーベイの導入などで良いかもしれないですし、逆に組織崩壊が始まってしまっている状況であればもう少し大胆な意思決定が必要かもしれません。

要は組織状況の見極めとそれに合った具体的な打ち手がセットで初めて、組織崩壊は未然に防げます。

以下の資料では、これまで300社以上の成長企業の組織開発のご支援を通じて得た知見・経験をもとに、組織崩壊のフェーズ毎に起きる事象や具体的な14個の打ち手を徹底解説しています。

組織崩壊を未然に防ぎ、継続的な事業成長を目指されているベンチャー経営層の方はぜひ以下から「組織崩壊対策マニュアル」のダウンロードをいただき、貴社の組織開発にお役立てください。

組織崩壊からV字回復を遂げたベンチャー企業の事例

ここでは、実際に組織崩壊の危機からV字回復を遂げた企業の事例として、株式会社リーディングマーク社の取り組みを紹介します。

同社は、2年間で社員の6割が離職するという最悪の状態から、3年でエンゲージメントスコアが全国TOP2%に入るほどの組織へと変貌を遂げました。

▼株式会社リーディングマークの事例はこちら

https://mikiwame.com/lab/entry/corporate-revitalization/

事例1【カルチャー採用への転換】:スキルよりも「社風との一致」を最優先

かつての同社は、華々しい経歴を持つ人材をスキル重視で採用した結果、カルチャーが合わずに短期間で離職するケースが頻発していました。そこで方針を180度転換。

「スキルは二の次、社風に合う社員だけを採用する」という原則を徹底しました。

経歴や学歴ではなく、自社の価値観に心から共感してくれる人材を採用し、入社後に育成する。この地道な取り組みが、離職率の大幅な改善と組織の安定化につながりました。

事例2【称賛文化の醸成】:「社員が主役」の場作りとUniposの活用

組織の状態が悪かった時期、社内は他責の言葉で溢れていました。

この雰囲気を打破するために、経営陣が主導して「メンバーを称え、感謝を伝える」文化作りを開始。特に、従業員同士が感謝と称賛を送り合えるツール「Unipos」の導入は、組織の空気を大きく変えるきっかけとなりました。

また、それまで社長が主役だった全社会議を、「社員が主役」の発表会形式に変更。仲間が頑張る姿に共感が生まれ、「自分も頑張ろう」というポジティブな連鎖が組織全体に広がっていきました。