「当事者意識がない部下」の育成方法とは?原因を徹底分析し改善する7つの方法

1. 当事者意識とは?定義と「責任感」との違いを解説

「部下が指示待ちで、自ら考えて動いてくれない」

「もっと自分の仕事として、責任感を持って取り組んでほしい」

プレイングマネージャーとして現場を率いるあなたなら、一度はこうした悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。

この悩みの根底にあるのが「当事者意識」です。

しかし、この言葉は非常に曖昧で、上司と部下とで認識がズレていることが少なくありません。

当事者意識とは「自分ごと」として捉え、主体的に関わる姿勢

当事者意識とは、自分が関わる仕事やプロジェクトを「他人ごと」ではなく「自分ごと」として捉え、より良い成果を出すために自ら考え、行動しようとする姿勢を指します。

単に与えられた業務をこなすだけでなく、その目的を理解し、「もっと良くするにはどうすればいいか?」「他にできることはないか?」と主体的に関わっていく状態です。

この姿勢が、個人の成長と組織の発展に不可欠なのです。

「当事者意識」と「責任感」の違い

「当事者意識」と混同されがちな言葉に「責任感」があります。

両者は似て非なるもので、その違いを理解することから始めてみましょう。

- 責任感:

与えられた役割や業務を、最後までやり遂げようとする義務感。 当事者意識:

与えられた役割の範囲を超えて、より良い結果を追求し、自ら課題を見つけて関わろうとすること。

責任感が強い部下は、言われたことをきっちりこなしてくれるでしょう。

しかし、当事者意識がなければ、指示された範囲以上の行動や、予期せぬトラブルへの柔軟な対応は期待しにくいかもしれません。

上司の思う「当事者意識」が部下に伝わらない理由

「当事者意識を持て」と伝えても、部下には「ちゃんとやってます」と返され、話が噛み合わないことがあります。

このすれ違いは、上司と部下が見ている「仕事の範囲」や「視点の高さ」のズレから生じます。

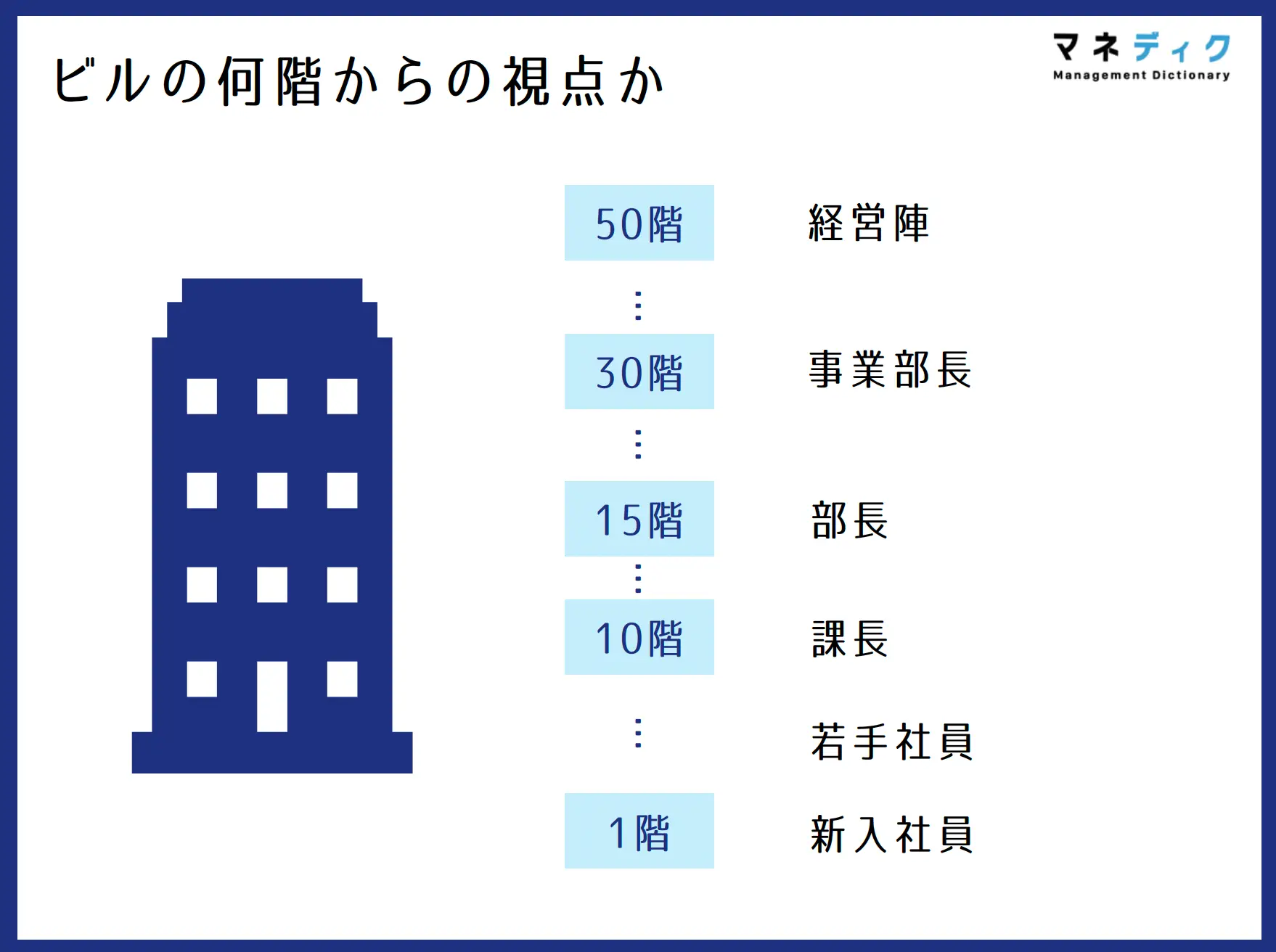

その違いを分かりやすく表現してるのが、以下の画像です。

各役職陣が何階からの視点を持って仕事をしているか、本来そうならなければならないのかを可視化したものです。

例えば、上司は事業部長クラスの視点(30階)で「担当業務に関連する課題発見や改善提案までが仕事」と考えている一方、部下は若手社員の視点(10階)で「指示された作業を完了させるところまでが仕事」と認識しているかもしれません。

同じ環境・場所で仕事をしていても、いる階層が違えば見える範囲も変わるのです。

つまり、この視点のギャップを埋めることが育成の鍵となります。

そして、部下の視点を引き上げ、当事者意識のある部下を育成するためには、まずマネージャー自身が誰よりも高い視点(30階、あるいはそれ以上)を持ち、当事者意識を持って目標達成に向かうことが不可欠です。

しかし、「当事者意識を持て」と精神論を説くだけでは、この視点のギャップは埋まりません。

以下で紹介している「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、「当事者意識」や「コミットメント」といった曖昧な言葉を具体的な行動レベルで再定義し、精神論ではない「マネージャー自身が目標達成への当事者意識を高める具体的な方法」を解説しています。

まで、詳しく紹介しています。マネージャー自身の視座を高め、当事者意識の高い組織を作る第一歩として、ぜひ本資料をダウンロードしてご活用ください。

2. なぜ部下の当事者意識は育たないのか?2つの原因

では、なぜこのような認識のギャップが生まれ、部下の当事者意識は育たないのでしょうか。

部下やメンバーの当事者意識が育たない原因は、本人の資質以上に、上司の関わり方に問題が隠れているケースがほとんどです。

【部下側の要因】成功体験の不足と自己効力感の低さ

「どうせ自分が何か言っても変わらない」「やっても評価されない」といった過去の経験から、主体的に動くことを諦めているケースです。

小さな成功体験が不足しているため、「自分にはできる」という自己効力感が低く、挑戦する前から無力感を抱いてしまっています。

成功体験の不足や、自己効力感が低い部下にどう接していけばいいかは、以下の記事で詳しくご説明していますので是非ご覧ください!

【上司側の要因】部下の思考機会を奪うマネジメント

細かすぎる「マネジメント」

特に責任感や慎重なマネージャーほど、良かれと思ってマイクロマネジメントに陥りがちです。

「部下を失敗させたくない」「品質の高いアウトプットを出したい」という責任感の強さが、かえって部下の業務に細かく介入する原因となります。

しかし、この「良かれと思って」の行動が、部下から「自分で考える」機会を奪います。

「俺がやった方が早い」と仕事を巻き取ってしまう行為も同様で、部下は「自分は信頼されていない」「言われた通りにやればいい」と感じ、次第に思考停止に陥ってしまうのです。

仕事の「目的・背景」の共有不足

作業指示(How)ばかりで、その仕事がなぜ必要なのか(Why)、顧客や事業にどう貢献するのか(What)を伝えないことも、部下を「作業者」にしてしまう大きな原因です。

これは、特に急成長中の企業など、体系的なマネジメント手法が浸透していない組織で起こりがちな事象でもあります。目的が分からないままでは、部下は指示された範囲以上の工夫や改善をしようがなく、当事者意識は芽生えません。

3. 当事者意識がない部下・メンバーのよくある特徴

こうした原因が重なると、部下は当事者意識が低い状態となり、特徴的な行動として現れてきます。

視点のギャップを埋める具体的な方法に入る前に、まずは当事者意識がない部下やメンバーによく見られる特徴を把握し、現状を客観的に認識しましょう。

当事者意識が低い部下のコミットメント向上について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

あなたの部下に、以下のような特徴は見られないでしょうか。

1. 指示されたことしかやらない(指示待ち)

最も分かりやすい特徴です。

指示された業務の目的や背景を考えようとせず、言われた作業だけを完了させることをゴールにしています。そのため、作業が終わると手が止まり、自ら次の仕事を探すことなく、上司からの次の指示を待っている状態に陥りがちです。

2. ミスやトラブルを「自分ごと」として捉えない

担当業務で何か問題が発生しても、「自分のせいではない」「それは担当外だ」と考え、他責思考になっており、解決に向けた行動を起こそうとしません。

原因究明や再発防止策の検討といった、本来あるべき改善活動に意識が向かないのです。

3. 成長意欲や改善提案が少ない

1on1などで「何か困っていることや改善したいことは?」と問いかけても、「特にないです」と答える傾向があります。

現状の業務をより良くしよう、自分自身のスキルを高めようという意欲が低く、変化を望まない姿勢が見られます。

4. 当事者意識を高める5つの方法

では、どうすれば彼らの当事者意識を育むことができるのでしょうか。

ここでは、マネージャーが個人に対してすぐに実践できる5つのアプローチを具体的なステップで解説します。

1on1で「期待する役割」を明確にすり合わせる

「当事者意識を持て」という曖昧な言葉は禁物です。

心理学における「役割理論」では、個人が自身の役割を明確に認識(役割明確性)しているほど、パフォーマンスが向上し、職務満足度が高まることが示されています。

業務を依頼するタイミングで、「あなたには、この定例レポート作成業務において、数値をまとめるだけでなく、その数値から見える課題を発見し、改善策を提案することまで期待している」というように、具体的な役割と期待値を言語化して伝えましょう。

ゴールの解像度を上げることで、部下は何をすれば評価されるのかを理解し、行動しやすくなります。

「目的」と「背景」をセットで伝え、仕事の意味を理解させる

人は、自分の仕事に意味や意義を見出せたときに最も高いパフォーマンスを発揮します。

事実、米ギャラップ社の調査では、仕事に目的意識や意義を感じている従業員はエンゲージメントが高く、組織の生産性や定着率の向上に大きく貢献することが示されています。

2024年のギャラップの従業員エンゲージメントのメタ分析による検証により、従業員エンゲージメントと従業員の定着率、ウェルビーイング、生産性との関係が明らかになりました。平均年間離職率が40%以下の企業のうち、ギャラップの従業員エンゲージメントデータベースの上位25%の事業部門は、下位25%の事業部門よりも51%離職率が低くなっています。

(ギャラップ社「日本の雇用主が直面する人材確保の課題」)

単なる作業指示に終始せず、必ず「なぜこの業務が必要なのか」「この仕事が顧客や会社の成長にどう貢献するのか」という目的と背景をセットで伝えましょう。自分の仕事が大きな目標のどこに位置付けられるのかを理解することで、部下やメンバーは「作業」を「意味のある仕事」として捉え、主体性が生まれやすくなります。

小さな「権限移譲」で成功体験を積ませる

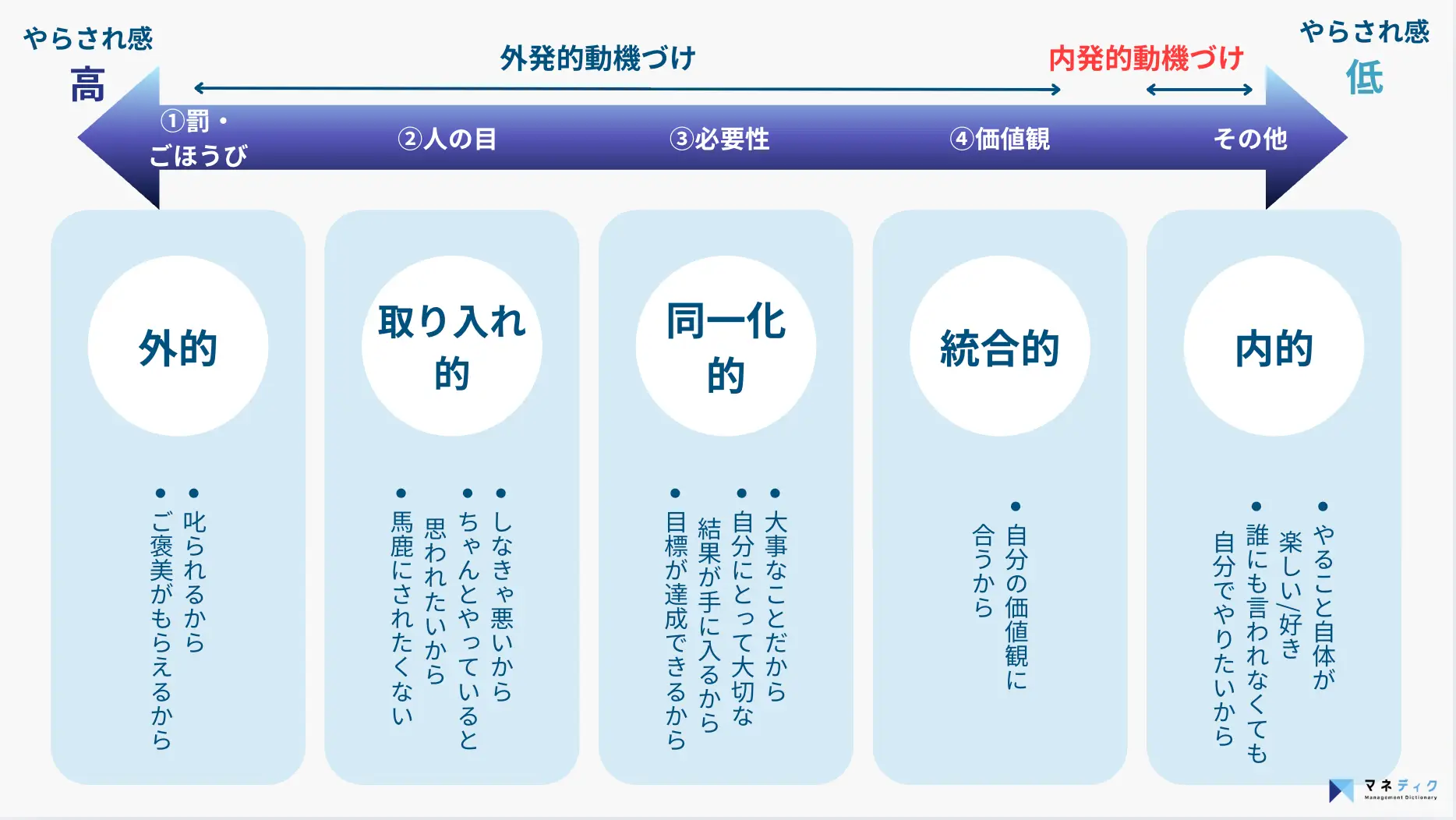

人の内発的動機付けに関する理論「自己決定理論」では、「自律性(自分で決めたい)」が重要な欲求の一つとされています。

つまり、部下の主体性を育むには、この自律性を満たす「意思決定(内的)」の機会を与えることが不可欠です。

自己決定理論(Deci & Ryan,1985)

まずは「この部分のキャッチコピー、A案とB案どっちが良いと思う?」といった簡単な選択から任せてみましょう。慣れてきたら「クライアントへの定例報告書の作成を、構成から任せる」というように、部下の習熟度に合わせて任せる業務の難易度を上げていきます。任せた以上は口出しせずに見守り、「自分で考えてやり遂げた」という小さな成功体験を積ませることが、自己効力感を高め、当事者意識を育みます。

失敗を許容する「心理的安全性」を担保する

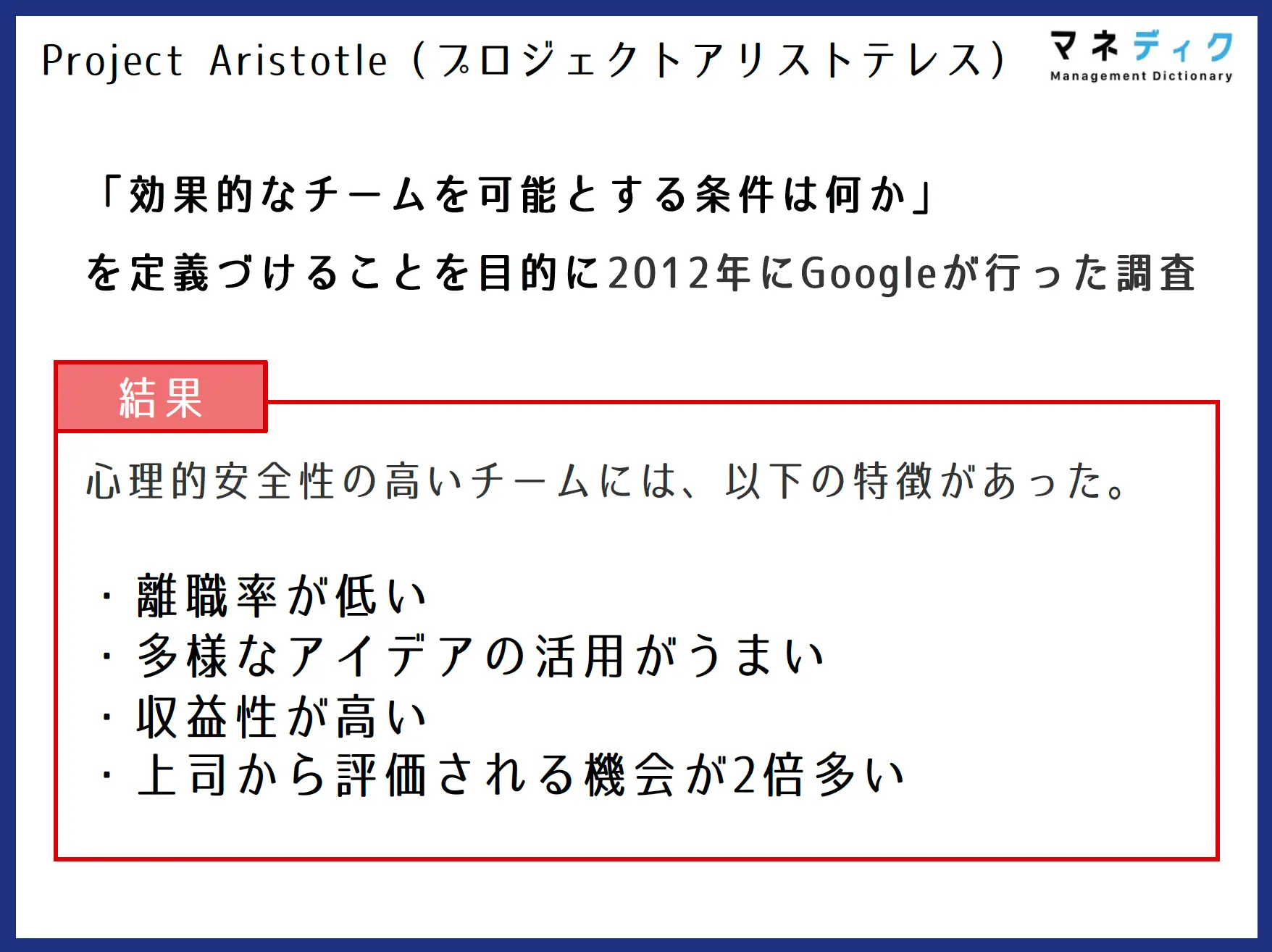

Google社が生産性の高いチームの共通点を探る調査「プロジェクト・アリストテレス」で発見した最も重要な要素が「心理的安全性」でした。

心理的安全性が高いチームでは、メンバーは「無知だ、無能だ、邪魔だと思われないか」という不安を感じることなく、リスクのある行動も当事者意識を持って、オーナーシップを発揮することができます。

もちろん、挑戦には失敗がつきものです。

部下が主体的に動いた結果の失敗は決して責めず、「良い挑戦だったね。この失敗から何を学べるだろう?」と一緒に振り返り、次のアクションを考える姿勢を見せましょう。

失敗が許容される環境だと分かれば、部下は安心して挑戦できるようになります。

プロセスと結果を適切に「フィードバック」する

スタンフォード大学のキャロル・S・ドゥエック教授が提唱する「成長マインドセット」の考え方に基づいたフィードバックが有効です。これは、人の能力は固定的ではなく、努力次第で伸ばせると信じる考え方です。

良かった点、改善すべき点を具体的にフィードバックする際に、「君はセンスがあるね」といった才能を褒めるのではなく、「粘り強くデータと向き合ったプロセスが、この成果に繋がったね」というように、努力やプロセスを具体的に認めましょう。

これにより、部下は困難な課題にも挑戦しやすくなり、成長へのモチベーションが高まります。

5. まとめ:部下の主体性を引き出し、共に成長するチームへ

本記事で紹介した方法を実践しても、「部下の主体性がなかなか育たない」「業績へのコミットメントに繋がらない」といった、より根深い課題に直面し、不安を感じているかもしれません。

その理由は、この問題の根源が、単なるコミュニケーションのテクニックだけでなく、チーム全体の「意思決定の質」や「事業成果へのコミットメント」といった、より本質的な部分にあるからです。

そして、この本質的な課題解決の鍵を握るのが、まさに「マネージャー」の存在です。

部下の主体性を引き出し、チームを目標達成に導くには、まずマネージャー自身が誰よりも業績へのコミットメントを高めることが不可欠です。

以下で紹介している「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、「マネージャーのコミットメント」を精神論ではなく具体的な行動レベルで高めるための方法論を解説しています。

単なる理論や一般論の羅列ではなく、これまで300社以上の成長ベンチャー企業様のご支援をしてきた知見を詰め込んだベンチャーで有効かつ実践的な内容となっております。

マネージャー自身の意識変革を通じて、部下の主体性を引き出し、目標必達の組織づくりを目指す方や自身の目標達成能力を高めたいマネージャーの方は、ぜひ資料ダウンロードから、内容をご確認ください!