主体性がない部下の育て方|問題は「やる気」じゃない!?主体性がない部下の原因と育成術

そもそも「主体性」とは?自主性との違いを解説

主体性とは「物事に進んで取り組む力」

主体性とは、単に言われたことをこなすのではなく、置かれた状況の中で自らが何をすべきかを判断し、責任を持って行動することを指します。

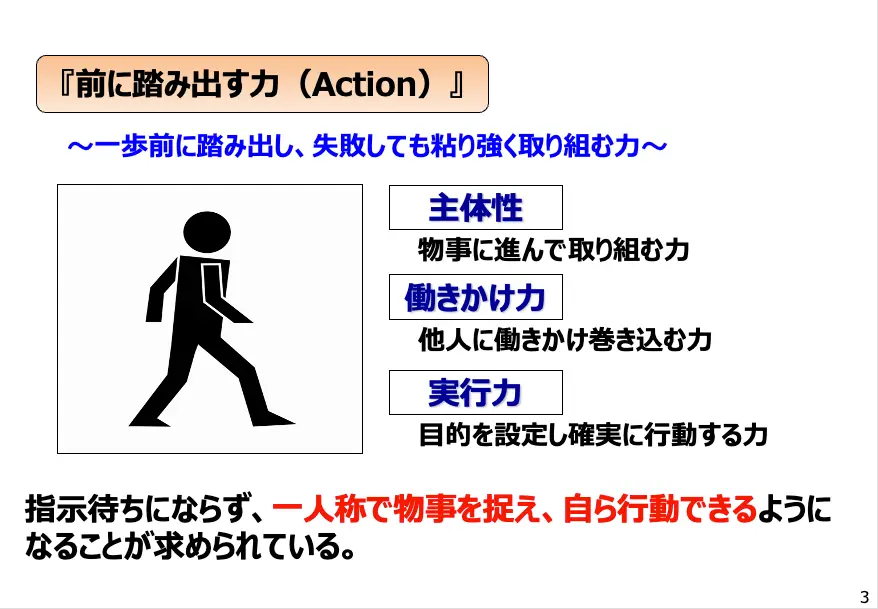

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」においても、主体性は「前に踏み出す力(アクション)」の筆頭に挙げられており、何もない状態から課題を見つけ出し、ゴールを設定し、その達成に向けて周囲を巻き込みながら進んでいく力は、変化の激しい現代のビジネス環境において、あらゆる職種、役職で求められる重要な能力です。

(経済産業省「人生100年時代の社会人基礎力」)

主体性と自主性の決定的な違い

主体性と混同されやすい言葉に「自主性」があります。

両者は似て非なるもので、その違いは「やるべきことが明確に決まっているか否か」にあります。

主体性と自主性の違い

- 自主性:

やるべきこと(タスク)が決まっている状況で、指示を待たずに率先して行動すること。 - 主体性:

やるべきことが決まっていない状況で、自ら課題や目的を設定し、行動を起こすこと。

例えば、「会議室の準備」というタスクが既に決まっている中で、言われる前にコピーや備品を用意するのは「自主性」です。一方、「来月の定例会議をより有意義なものにするにはどうすればいいか?」という決まっていない課題に対し、自らアジェンダの改善案を考え、提案するのは「主体性」です。

どちらも重要ですが、特に部下の成長や組織の発展を考えたとき、この「主体性」をいかに育むかが鍵となります。

「主体性のない部下に悩んでいる」経営者の方、あるいは「チーム全体の主体性を上げて、目標達成が継続的にできる組織にしたい」マネージャーの方など、様々な方が本記事をご覧頂いているかと思います。

これまで300社以上の成長ベンチャー企業をご支援してきた視点から申し上げますと、主体性のある組織にしていくための最重要ファクターは、間違いなく「マネージャー」の存在です。

マネージャー自身が、いかにして目標達成にコミットし、その「主体性」や「当事者意識」をチームに伝播できるか。まさにここが鍵を握っています。

「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、その「目標達成にコミットするマネージャー」を、精神論ではなく具体的な行動レベルで育成する方法を徹底的に解説しています。

資料内では、「曖昧な言葉として使われる「コミットメント」を再定義」「目標とのGAP(ギャップ)を埋めるための具体的な思考法」、そして「それらを組織文化として定着させるための実践的な育成ステップ」まで、詳しく紹介しています。

部下やチームの主体性を引き出し、目標必達の組織づくりを目指す方は、ぜひこの資料をダウンロードしてご活用ください。

主体性がない人に見られる3つの特徴

では、この重要な「主体性」が発揮されない場合、具体的にどのような行動として現れるのでしょうか。

ここでは、多くの管理職が部下に対して抱える悩みの中から、代表的な3つの特徴を解説します。

①指示されたことしか実行しない

上司からの指示を待つのが基本スタンスで、与えられた業務範囲以上のことには関心を示しません。

タスクが完了すると、次の指示があるまで手が止まってしまうことも多く、常に受け身の姿勢が目立ちます。

業務を効率化するための改善提案や、プラスアルファの付加価値を生み出すような動きはほとんど見られません。

②自分で考えようとしない

業務で不明点やエラーが発生した際に、まず自分で調べる、仮説を立てるといったプロセスを省略し、すぐに上司や同僚に「わかりません」「どうすればいいですか?」と答えを求めてしまいます。

これは一見、素直で意欲的に見えることもありますが、思考を放棄し、常に正解を他者に依存している状態とも言えます。

③当事者意識が低く、他責傾向がある

仕事がうまくいかなかった際に、「時間がなかった」「〇〇さんが教えてくれなかった」「指示が曖昧だった」など、その原因を自分以外の他者や環境に求める傾向があります。

自分の仕事として責任を持って完遂するという当事者意識が希薄なため、失敗から学び、次に活かそうという姿勢が見られにくいのが特徴です。

このようなメンバーの特徴と、接し方については以下の記事でご覧ください。

部下が主体性を発揮できない4つの理由

「最近の若者はそもそもやる気がないのでは?」――そう感じてしまうこともあるかもしれません。

しかし、事業を成長させるという観点で見れば、個人の「資質」を嘆いても何も始まりません。

重要なのは、どのような人材であっても、その能力を最大限に引き出し、主体性を発揮できる「環境」を意図的に創り上げることです。

部下が主体性を発揮できないとき、その原因は本人の内面だけでなく、多くの場合、以下の4つのような後天的な要因にあります。

- 過去の失敗体験による「恐怖」

- 業務の全体像や目的の「無理解」

- 上司や組織への「諦め」

- 良かれと思ってやってしまう「マイクロマネジメント」

①過去の失敗体験による「恐怖」

「新しい提案をしたら、上司に『余計なことをするな』と叱責された」

「良かれと思って進めたら、ミスにつながり、厳しく追及された」

このような経験は、部下の心に「挑戦=リスク」という恐怖を植え付ける原因になってしまいます。

挑戦するよりも、言われたことだけを確実にこなす方が安全だと学習してしまい、行動へのブレーキとなるのです。

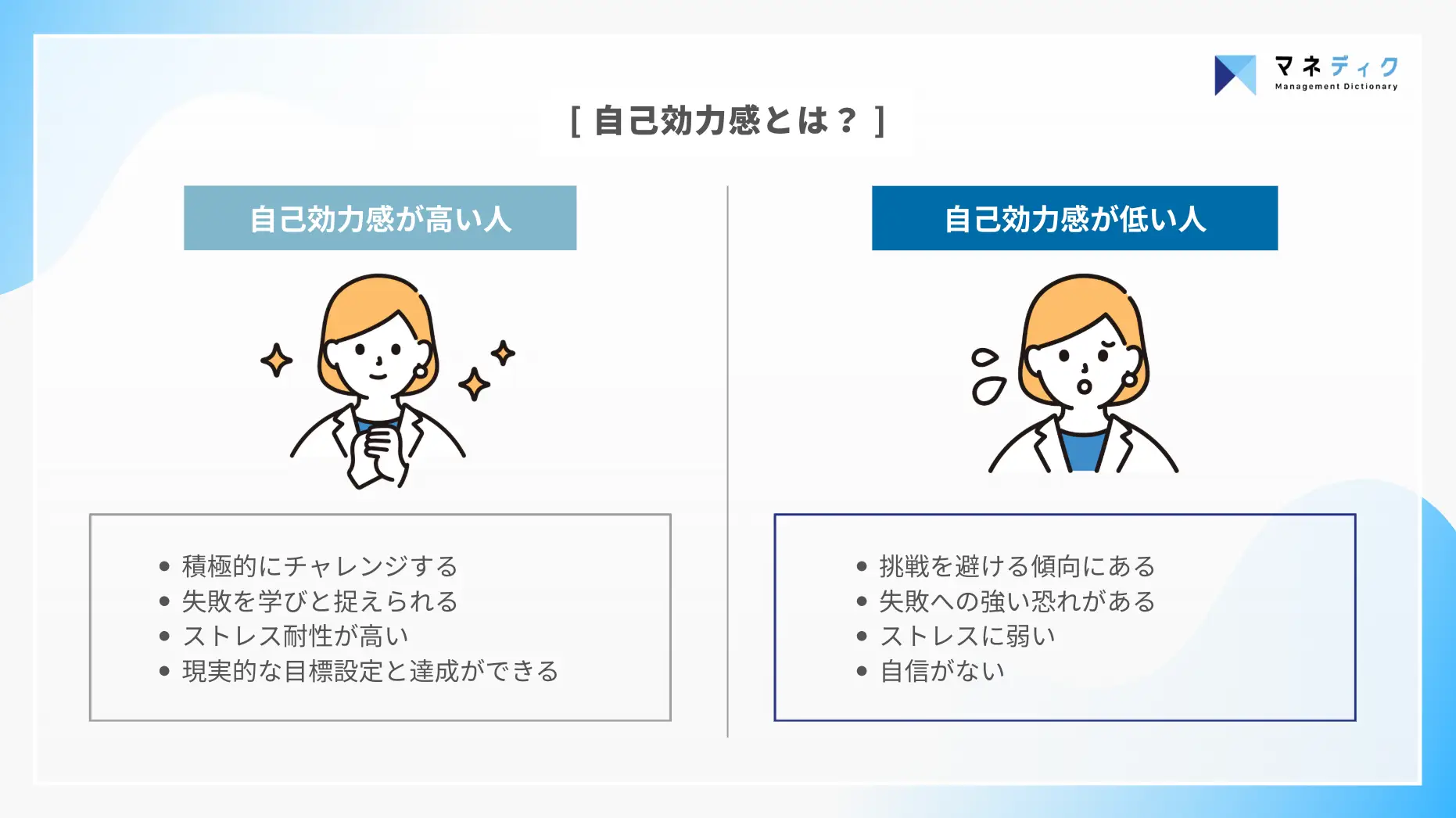

これは、心理学で言う「自己効力感(自分ならできると思える感覚)」が著しく低下した状態です。

②業務の全体像や目的の「無理解」

「この作業が、最終的に何の役に立つのか分からない」

「チームの目標は知っているが、自分の仕事とどう繋がっているのか実感できない」

自分の業務が単なる「作業」になってしまい、その先にある目的や全体像が見えていない状態では、主体性の発揮は期待できません。

何をすべきかが分からないため、指示された範囲でしか動きようがないのです。

③上司や組織への「諦め」

何かを提言しようとも、決定権の全てが上司にあったり、新しい意見を歓迎されないような企業では、「言っても無駄」という諦めにつながり、仕事へのコミットメント低下にも繋がります。

発言しても否定されたり、無視されたりする経験が続くと、心理的安全性が損なわれ、波風を立てずに過ごすことが最適解となってしまいます。

④良かれと思ってやってしまう「マイクロマネジメント」

部下の失敗は自分の責任であり、仕事のクオリティは絶対に落としたくないという上司の強い責任感が、良かれと思って業務の進め方を細かく指示しすぎる「マイクロマネジメント」につながることがあります。

上司としては、自身の成功体験から「これが最短で最適な方法だ」と教える親心なのかもしれません。しかし、その過干渉は、部下から最も重要な成長機会である「自分で考え、意思決定する経験」を奪い去ってしまいます。

常に正解(やり方)を与えられ続けると、部下は自ら課題解決の方法を探す思考を停止してしまいます。次第に「自分で考えなくても、上司が教えてくれる」という受け身の姿勢が当たり前になり、思考力そのものが衰えていくのです。

結果として、いざ裁量権を与えられてもどうすればいいか分からず、指示を待つだけの人材になってしまいます。

部下が主体性を発揮しやすくなる5つの方法

部下の主体性は、上司の関わり方次第で大きく引き出すことができます。

ここでは、明日から実践できる5つの具体的な方法を紹介します。

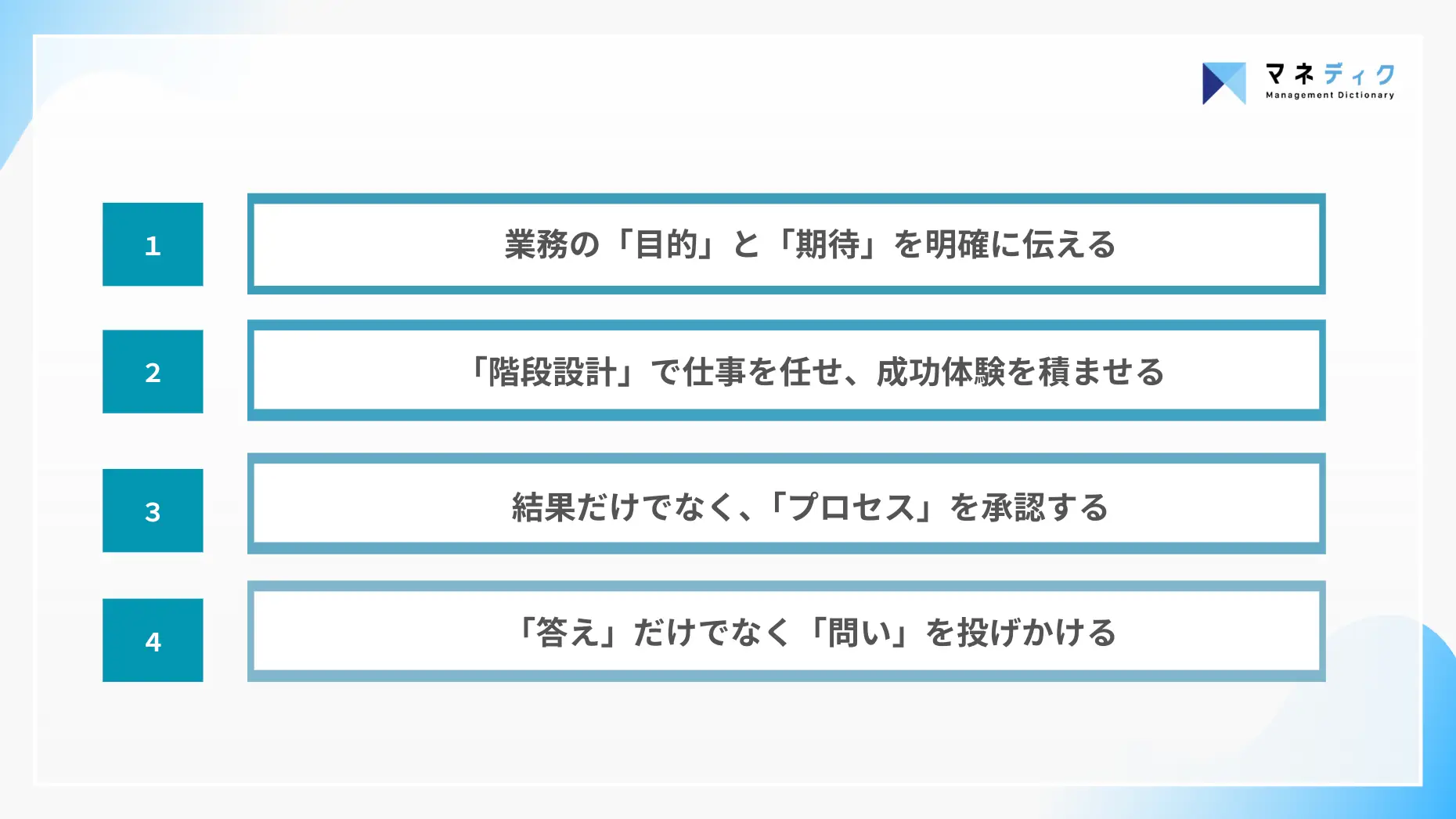

①業務の「目的」と「期待」を明確に伝える

仕事を依頼する際には、作業内容(How)だけでなく、その仕事の目的(Why)と、最終的にどのような状態になっていれば成功なのか(What)を必ずセットで伝えましょう。

例えば、以下のように具体的なゴールイメージを共有することが重要です。

Why:この資料作成は、営業戦略会議で使うためのもので、

What:この資料を見れば、来期のターゲットと具体的なアクションプランが一目でわかる状態を目指してほしい

これにより、部下は単なる作業者ではなくなり、目的達成のために「もっとこうしたら良いのでは?」と自ら工夫する余地を見つけられるようになります。

②「階段設計」で仕事を任せ、成功体験を積ませる

主体性を育むには、「自分にもできる」という自己効力感を高めることが不可欠です。

その最も効果的な方法が、「仕事を任せる」ことです。

しかし、それは単なる「丸投げ」とは全く異なります。

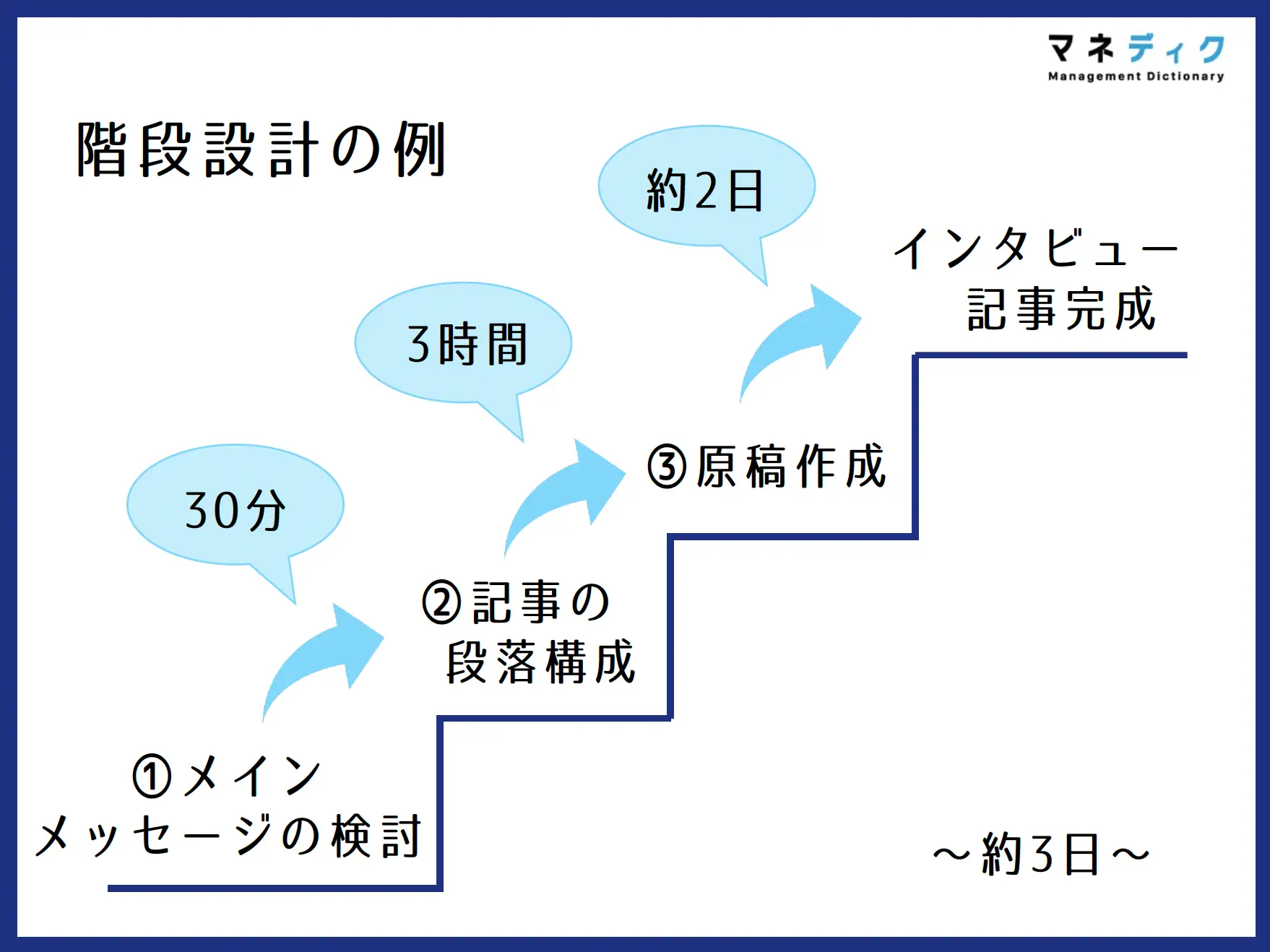

重要なのは、仕事を任せる前に図のように「階段設計」をすることです。

いきなり大きな仕事を任せるのではなく、少し頑張ればクリアできるレベルのタスクに分解し、段階的に任せていくのです。

どの段階で一度進捗を報告してもらうか、どのレベルの問題が起きたら相談するかといった「手遅れにならないためのフォロー体制」を事前に部下とすり合わせておけば、上司も部下も安心して業務に取り組めます。

この「設計された小さなタスク」を一つひとつクリアしていく経験こそが、「小さな成功体験」となり、部下の挑戦への自信と当事者意識を効果的に育てていきます。

③結果だけでなく、「プロセス」を承認する

たとえ結果が芳しくなかったとしても成果承認だけでなく、その過程にあった工夫や努力、挑戦した姿勢そのものを具体的に承認(フィードバック)しましょう。

1on1などの場で、「あの時の〇〇というアプローチは、新しい視点で良かったよ」と"具体的に"かつ"絶賛"を意識して伝えることで、「上司は結果だけでなく、自分の行動もしっかり見てくれている」という安心感が生まれ、次の挑戦への心理的なハードルが下がります。

④「答え」ではなく「問い」を投げかける

部下から「どうすればいいですか?」と質問されたとき、すぐに答えを教えるのは簡単ですが、それでは部下の思考力は育ちません。

ぐっとこらえて、「〇〇さんは、どうするのが良いと思う?」「その方法のメリットとデメリットは何だろう?」というように、「問い」を投げかけることを意識しましょう。

この繰り返しが、部下自身で考える習慣を創ります。

部下の主体性を「組織」で育むための3つの仕組み

個人のマネジメントスキルだけに依存していては、部下の主体性を継続的に育むことは困難です。

組織全体で、自律型人材が育つ「仕組み」と「文化」を構築する必要があります。

研修制度:マネージャーの育成スキルを標準化する

部下育成は、一部の優秀なマネージャーのセンスや経験則に頼るべきではありません。

コーチングや1on1、フィードバックといったマネジメントスキルは、体系的に学ぶことで誰もが習得できる「技術」です。

全社の管理職向けに育成研修を実施し、マネジメントの質を標準化することが、自律型人材の育成に繋がります。特に成長企業においては、管理職が持つべき視点やマインド研修などを通じて、挑戦する文化を醸成することも有効です。

以下の記事で詳細に関してもご説明していますので、ご覧ください。

評価制度:「挑戦」を評価する仕組みを導入する

もし、あなたの会社の評価制度が「減点方式」や「失敗を許さない」ものであれば、社員が主体性を発揮するのは難しいでしょう。

失敗を恐れずに挑戦した行動や、そのプロセス自体を評価する仕組み(コンピテンシー評価など)を導入することが重要です。会社が「何を大切にし、どのような行動を奨励するのか」というメッセージを、評価制度を通じて明確に示すのです。

具体的な評価制度の作り方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

文化醸成:心理的安全性を高め、フィードバック文化を根付せる

究極的には、組織の「文化」が社員の行動を規定します。

役職に関係なく誰もが率直に意見を言え、失敗が学びとして共有される「心理的安全性」の高い環境を作ることが不可欠です。

特に、経営者や責任者自らが「挑戦を歓迎する」というメッセージを繰り返し発信し、失敗事例を罰するのではなく「貴重な学び」として全社で共有する場を設けるなど、トップの具体的な行動が文化を定着・浸透させていくことができます。

これらの仕組みを整えることが、個人の能力に依存しない自走する組織への第一歩となります。

まとめ

「主体性がない部下」という課題は、決して部下個人の問題ではありません。

その多くは、過去の失敗体験や、上司の関わり方、そして挑戦を歓迎しない組織の仕組みや文化によって引き起こされています。

自律型人材が育つ組織は、経営の「武器」になります。 なぜなら、変化の激しい現代市場において、現場の社員一人ひとりが自ら課題を発見し、解決策を考え、迅速に行動できる組織は、圧倒的な競争優位性を持つからです。 そのような組織こそが、持続的な成長を可能にします。

まさにその「主体性」や「当事者意識」を育む鍵は、部下に直接関わるマネージャーの存在です。マネージャー自身が目標達成に誰よりもコミットすることが重要です。

以下で紹介している「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、単なる理論の紹介や一般的な方法論ではなく、ベンチャーにおいて有効かつ実践的なマネージャー育成のステップを解説しています。

もちろん、マネージャーの方が部下の方を育成する際にも有効な考え方も含んでいます。

貴社のカルチャー変革と事業成長を加速させる「自律型人材」を育てる第一歩として、ぜひ本資料をダウンロードしてご活用ください。