退職ラッシュの立て直しはどうすればいい?|原因特定から組織再生までの具体的対策

1. 止まらない退職ラッシュが会社に与える4つの深刻な影響

退職ラッシュを「一時的なもの」「個人のキャリア選択の問題」と軽視していると、気づいた時には手遅れになっている可能性があります。

これは、組織の根幹を揺るがす経営問題です。

まず、退職ラッシュがいかに深刻な影響を及ぼすか、4つの側面から解説します。

生産性の低下による事業停滞

最も直接的な影響は、深刻な人手不足による生産性の低下です。

一人ひとりの業務負担が増加し、これまで通りのサービス品質や納期を維持することが困難になります。

特に、退職者が重要な顧客情報や専門スキルを持っていた場合、その穴を埋めるのは容易ではありません。

結果として、既存事業の遅延や品質低下、最悪の場合は顧客からの信頼失墜を招き、売上減少に直結します。これは、事業成長への急ブレーキに他なりません。

残留社員のモチベーション低下と負担増加

仲間が次々と辞めていく状況は、残された社員もモチベーションは下がってしまったり、離職の連鎖が続いてしまったりと早く手を打たない限り、組織崩壊に一歩ずつ近づいてしまいます。

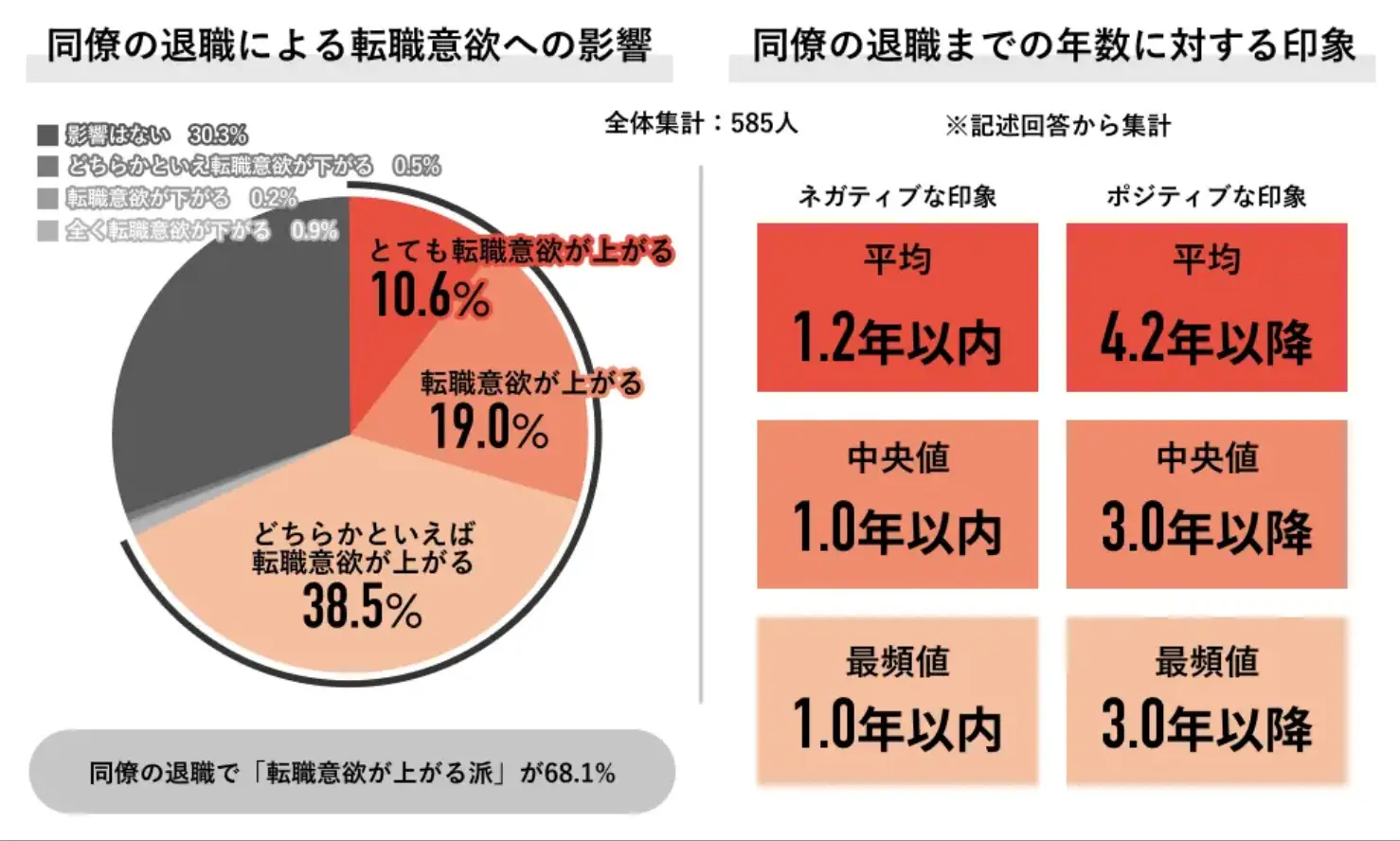

実際に、Job総研の調査によると、同僚の離職によって7割近くの従業員が「転職意欲が上がった」と回答しています。

(Job総研「2025 年 退職に関する意識調査」)

退職者の業務を引き継ぐことによる物理的な負担増はもちろん、「この会社は大丈夫なのか?」「次は自分かもしれない」という精神的な不安が、職場全体の士気を著しく低下させます。

「なぜ自分だけがこんなに頑張らなくてはならないのか」という不公平感も生まれ、エンゲージメントは急降下。結果として、さらなる離職を招くという負のスパイラルに陥ってしまうのです。

企業イメージの悪化による採用活動の難化

現代では、転職口コミサイトやSNSを通じて、社内の情報は瞬く間に外部へと拡散します。

株式会社インタツアーの調査では、就職活動生の約9割が「就職活動で口コミ情報を参考にする」と回答しており、「人がどんどん辞める会社」というネガティブな評判は、企業の採用ブランドを大きく毀損します。

いくら魅力的な求人を出したとしても、「あの会社は危ないらしい」という噂が広れば、優秀な人材から応募が集まることはありません。

採用コストが高騰する一方で、採用の質は低下するという、まさに八方塞がりの状況に陥ります。

(参考:株式会社インタツアー「就活におけるクチコミの活用状況調査」)

暗黙知・ノウハウの流出による組織力低下

企業にとって最も大きな損失の一つが、退職者と共に失われる「暗黙知」です。

マニュアルには書かれていない業務のコツ、長年の経験で培われた顧客との信頼関係、社内の人間関係を円滑にするためのハブ機能など、目に見えないノウハウが流出することで、組織力は確実に低下します。

特に、優秀な人材は単独で機能しているわけではなく、周囲を巻き込みながらチームの核として機能しています。そのため、一人が退職すると、その人に影響を受けていた他の社員の退職を誘発しやすくなるのは、ある意味で組織構造上の必然ともいえます。

個人のスキルが失われること以上に、この『離職の連鎖』をいかに食い止め、組織の崩壊を防ぐかが最も重要な経営課題となるのです。

2. 退職ラッシュが起きる4つの根本原因

退職ラッシュは、決して単一の原因で起こるわけではありません。

複数の問題が複雑に絡み合い、組織の歪みとして表面化した結果です。

ここでは、特に多くの企業で見られる4つの根本原因を解説します。

原因1:現場のSOSを放置する「機能不全マネジメント」

社員が本来最初に業務上の不満やSOSのサインを出す相手は、直属の上司であることが理想です。

しかし、多くの調査で退職理由の上位には常に「上司との人間関係」が挙げられており、上司との良い関係性が築けていないことが分かります。

特に成長企業では、優秀なプレイヤーがそのまま管理職になることが多く、マネジメントの適切なトレーニングを受けていないことがほとんどです。

結果として、以下のような状況が生まれます。

- 部下との1on1がただの進捗確認で終わっている

フィードバックが抽象的、あるいは人格否定になっている

部下のキャリア相談に乗れず、成長を支援できない

現場からのSOSをキャッチできず、問題を放置し続けるマネジメントの蔓延が、社員のエンゲージメントを著しく低下させ、静かな退職へと繋がっていくのです。

原因2:成長と貢献が報われない「評価・キャリア制度の不備」

「この会社で頑張っても、正当に評価されない」

「3年後、自分がどうなっているのか全く想像できない」

このような不満や不安は、特に成長意欲の高い優秀な人材にとって、致命的な離職トリガーとなります。企業の急成長に人事制度の整備が追いつかず、評価基準が曖昧であったり、昇進・昇格のロジックが不透明であったりすると、社員は「貢献が報われない」と感じます。

また、明確なキャリアパスが示されなければ、社員は自身の市場価値を高めるために、より良い成長機会を求めて社外に目を向けるようになるのは当然のことです。

原因3:成長実感のない「報われないハードワーク」

多くの社員は、単に「楽をしたい」から会社を辞めるわけではありません。問題の本質は、ハードワークそのものではなく、その先に「成長」や「貢献実感」が見えないことにあります。

この問題は、企業のステージによって現れ方が異なります。

【一般企業・安定企業の場合】

比較的安定した環境では、業務が固定化・細分化され、日々の仕事が「ただの作業」になりがちです。挑戦的な機会が少なく、自分の仕事が会社の成果にどう繋がっているのかが見えにくい。

「このままここにいても、新しいスキルは身につかないのではないか」というキャリアへの停滞感が、成長意欲の高い社員を転職へと向かわせます。

【ベンチャー企業・成長企業の場合】

ベンチャー企業では、事業を急成長させるためのハードワークはある程度当然のことと受け入れられています。しかし、目標や成長像がイメージ出来ないまま、単なる「タスクをこなす状態」で終わってしまっては、優秀な人材ほど早く見切りをつけてしまいます。

役割や目標が不明確なまま場当たり的な業務に忙殺されたり、仕組み化が追いつかず毎日同じようなトラブル対応に追われたりする状況では、成長意欲の高い人材にとっては望ましくない環境であると言えます。つまり、適度に周囲から承認されながら、PDCAを回していける「仕組み」のある組織が望ましいのです。

原因4:「この会社はもう危ない」と感じさせる「組織文化の悪化」

組織文化の悪化とは、単に職場の雰囲気が悪いという状態だけを指すのではありません。

挑戦よりも現状維持が優先され、失敗が許されない空気のある状態。部署間の協力よりも、責任のなすりつけ合いや内向きな対立が常態化している状態です。

このような文化では、社員は心理的なストレスを感じ、徐々に会社へのエンゲージメントを失います。そして、そうした組織の問題点が凝縮された結果としてキーマンが退職した時、それが引き金となり、残された社員の退職ラッシュが続いてしまいます。

3. 退職ラッシュを止め、会社を立て直すための3STEP

退職ラッシュという緊急事態に直面したとき、場当たり的な対応は状況をさらに悪化させます。

冷静に状況を分析し、段階的に手を打っていくことが不可欠です。

ここでは、会社を立て直すための具体的な3つのステップを解説します。

STEP1:現状把握フェーズ - 何から始めるべきか?

まず取り組むべきは、憶測や印象論ではなく、客観的なデータに基づいて組織の現状を正確に把握することです。なぜなら、原因を正しく特定できなければ、有効な対策は打てないからです。

【データ収集方法】

- 従業員サーベイ(アンケート調査):

匿名のアンケートを実施し、組織全体の状態を定量的に把握します。人間関係、業務負荷、評価制度など、多角的な設問を用意しましょう。 - 退職者インタビュー(エグジットインタビュー):

退職が決まった社員に対し、人事担当者などが本音の退職理由をヒアリングします。利害関係がなくなるため、より率直な意見が得られる可能性があります。 - 1on1ミーティングの徹底:

全ての管理職が、部下と定期的な1on1を実施します。

ただし、単なる業務報告ではなく、キャリアの悩みや人間関係など、プライベートな話もできる信頼関係を築くことが重要です。

これらの情報から、「どの部署で」「どんな理由で」不満が高まっているのかについて、普段からアンテナを張り、課題の優先順位をつけていくことが大切です。

STEP2:緊急対策フェーズ - まずは延焼を食い止める

根本的な原因の解決には時間がかかります。

それと並行して、これ以上の離職を防ぐための緊急対策(応急処置)を迅速に行う必要があります。

火事で言えば、まずは延焼を食い止める段階です。

まずは、残された社員へのケアを行いましょう。

この段階では、「会社は組織の最悪な状態を変えようと頑張っている」という孤独感の払拭をすることが何よりも重要です。

【ケアの方法】

- 経営層からのメッセージ発信:

経営者自らが現状を真摯に受け止め、会社として必ず立て直すという強い意志を全社員に伝えましょう。経営層が原因で離職が引き起こされている場合、今までとは違う姿勢を真摯に示すことも非常に重要です。 - 業務負担の軽減策:

残された社員に業務が集中しないよう、一時的な派遣社員の採用やアウトソーシングの活用、業務プロセスの見直しを急ぎます。 - 心理的なサポート:

不安を抱える社員のために、キャリアカウンセラーとの面談機会を設けたり、信頼できる上司や人事が個別にフォローしたりするなど、メンタルヘルスのケアを徹底します。

STEP3:根本改善フェーズ - 強い組織へ再生する

緊急対策で時間を稼ぎつつ、STEP1で特定した根本原因の解決に着手しましょう。

【組織状態をアップデートする中長期的な取り組み】

- 評価・報酬制度の見直し:

公平性と透明性の高い評価制度を再構築します。社員の貢献が、グレードや報酬に正しく反映される仕組みを作りましょう。 - マネジメント改革:

管理職向けの研修を導入し、コーチングやフィードバックのスキルを体系的に学び直す機会を提供します。プレイングマネージャーの業務を見直し、マネジメントに集中できる環境を整えることも不可欠です。 - キャリアパスの明確化:

社内での成長イメージが湧くような、多様なキャリアパスを提示します。定期的なキャリア面談を通じて、会社と個人の成長の方向性をすり合わせましょう。 - 組織文化の再構築:

経営陣が中心となり、会社のビジョンやバリューを改めて定義し、全社に浸透させるための施策(社内イベント、表彰制度など)を実行します。

これらの改革は、痛みを伴うかもしれません。しかし、このステップを乗り越えることではじめて、組織は再生への道を歩み始めることができるのです。

4. 退職ラッシュの立て直しでは、経営者のリーダーシップが重要な理由

前章で提示した3STEPのロードマップは、あくまで「計画」にすぎません。

この計画を実行し、組織を再生へと導けるかどうかは、ひとえに経営者のリーダーシップにかかっています。

ここでは、立て直しの各フェーズにおいて、経営者がどのようにリーダーシップを発揮すべきかを解説します。

【現状把握】におけるリーダーシップ

このフェーズでは、不都合な真実から目を背けない覚悟を示しましょう。

立て直しの第一歩は、組織の課題を正しく知ることから始まります。

サーベイやインタビューで集まるのは、耳の痛い「不都合な真実」ばかりかもしれません。経営者の最初の役割は、「どんな意見も受け止める」という覚悟を表明し、社員が本音を話せる心理的な安全性を自ら作ることです。

- トップダウンで調査を断行する:

「組織の健康状態を知ることは、経営の最優先事項だ」と定義し、サーベイやヒアリングの実施をトップダウンで断行します。現場の協力なくして、真実は見えてきません。 - 自らへの批判を受け入れる:

上がってきたレポートの中に、自らの経営判断や言動に対する批判があったとしても、決して感情的になってはいけません。まずは受け止める姿勢を見せることが、改革への信頼を醸成します。

【緊急対策】におけるリーダーシップ

退職が続いている状況では、残された社員は大きな不安の中にいます。

この緊急時において、経営者は組織の混乱を鎮める「防波堤」とならなければなりません。

- 顔を見せて直接語りかける:

メールやチャットだけでなく、全社集会やタウンホールミーティングのような場で、自らの言葉で現状を説明し、今後の対策を語りかけましょう。退職ラッシュが続いている状態はマイナスな状態であるため、誠実に向き合っていくことで少しずつ社員の意識は変えることができます。 - 迅速な意思決定で安心感を与える:

「残業が続いている部署に、来週から派遣社員を2名投入する」「負担が大きいプロジェクトは、一旦ストップする」など、社員の負担を軽減するための具体的なアクションを迅速に意思決定し、実行します。口先だけでなく、行動で示すことが重要です。

【根本改善】におけるリーダーシップ

根本改善は、痛みを伴う最も困難なフェーズです。

ここで求められるのは、短期的な反発を恐れず、未来のために改革を断行する強い意志と、それを支える一貫性です。

- 改革をする理由を繰り返し発信する:

評価制度の変更やマネジメント層の入れ替えなど、大きな変化に対しては必ず何らかの抵抗が生まれます。「なぜ今、この改革が必要なのか」「改革の先に、社員にとってどんな未来があるのか」を、会社のビジョンと結びつけて、繰り返し、繰り返し語り続けましょう。 - 自らが「体現者」となる:

例えば、「これからは対話を増やす」と宣言したなら、誰よりも多くの社員と1on1を行う。

「挑戦を称える文化を作る」と言ったなら、失敗した社員を責めるのではなく、その挑戦を称える。

経営者の言動が一貫しているか、社員は厳しく見ています。その一貫した姿勢を貫き、ブレないことが新しい組織文化を創り上げていくフェーズでは非常に重要になります。

5. 二度と退職ラッシュを起こさないための予防策

立て直しに成功したとしても、再発防止策を講じなければ、また同じ問題が繰り返される可能性があります。

ここでは、継続的に強い組織であり続けるための3つの予防策を紹介します。

採用のミスマッチをなくし、入口の質を高める

組織の持続的な成長のためには、スキルや経験だけでなく、会社の価値観や文化に共感してくれる人材を採用することが極めて重要です。

採用段階でのミスマッチが起こってしまうと、早期離職の原因や、組織内での派閥が発生しやすくなるなどマイナスなイメージが大きくなってしまいます。

- カルチャーフィットの重視:

面接では、候補者が自社のビジョンやバリューにどのくらい共感しているか、この仕事を通して世の中にどのような価値提供をしていきたいと考えているかを深く掘り下げて確認するようにしましょう。 - リアルな情報提供:

リアルな情報を伝えてしまうと入社意欲が下がってしまうのではないかと懸念されるでしょう。しかし、会社の良い面だけを見て入社してくる人より、一定の覚悟感を持った人の方が入社後の定着率や活躍率は高くなります。

そのため、課題や厳しい側面も正直に伝えることで、入社後のギャップを最小限に抑えるようにしましょう。

エンゲージメントサーベイで組織のコンディションを定点観測する

問題が深刻化する前にその兆候を掴むためには、エンゲージメントサーベイなどを活用した組織の定期的な健康診断が有効です。

サーベイを実施するだけでなく、その結果を基に各部署で改善ミーティングを行ったり、人事施策に反映させたりと、具体的なアクションに繋げることが重要です。PDCAサイクルを回し続けることで、組織は常に学習し、進化していくことができます。

企業理念・ビジョンを浸透させ、組織の一体感を醸成する

社員が「何のためにこの仕事をしているのか」という目的意識を共有できている組織は、困難な状況でも社員一人一人の推進力があります。

そのため、経営者が繰り返し企業の理念やビジョンを語り、それが日々の業務とどう繋がっているのかを示すことが大切です。

社内報での成功事例の共有や、理念を体現した社員を表彰する制度など、具体的な施策を通じて理念を浸透させ、組織全体の一体感を醸成していきましょう。

まとめ

本記事では、退職ラッシュの根本原因から、具体的な立て直し策、そして再発防止策までを、経営者・人事・管理職というそれぞれの立場から解説しました。

退職ラッシュの渦中にいるとき、それは計り知れないストレスと不安を伴う、非常に辛い経験です。

しかし、見方を変えれば、これまで見過ごされてきた組織の根本的な課題と向き合い、会社がより強く、より魅力的に生まれ変わるための絶好の機会でもあります。

この危機を乗り越えるために最も重要なのは、経営者、人事、管理職、そして現場の社員が、それぞれの立場で当事者意識を持ち、同じ未来を目指して一丸となることです。

この記事で解説した課題、特に「機能不全マネジメント」や「評価・キャリア制度の不備」は、多くの成長企業が直面する根深い問題です。もし、自社だけでの解決に限界を感じているなら、外部の専門家の知見を取り入れることも有効な選択肢です。

私たちマネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャーを支援してきた実績を基に、貴社の組織課題に合わせた実践的な管理職育成のソリューションを提供します。

退職ラッシュを乗り越え、社員が「この会社で働き続けたい」と心から思える組織を本気で目指す方は、ぜひ一度、私たちのサービス資料をご覧ください。