組織崩壊の立て直しには何をすればいい?|立て直し方法から原因までを徹底解説

組織崩壊とは?その定義と見逃してはいけない危険な兆候

組織崩壊とは、組織内部の信頼、コミュニケーション、求心力といった根幹が失われ、自律的な機能が停止した状態を指します。

「組織内のコミュニケーション量が明確に減った」

「部門間で責任を押し付け合う」

「優秀な社員から辞めていく」

「経営層への不信感が蔓延している」

もしあなたの組織にこのような兆候が複数見られる場合、それはすでに組織崩壊が迫っている明確なサインです。

また組織崩壊は突如起きるものではなく、ポジティブな事象の裏で気づかぬうちに発生するものなので、気付いた時にはもう手遅れといったことが多いです。

しかし、組織崩壊の予防と対策には明確な答えがあります。

本記事では、崩壊寸前の組織を再建するための実践的な4ステップと、失敗を繰り返さないための重要原則を解説していきます。

また以下の資料では、組織崩壊から再建したベンチャー企業の事例を紹介しており、また実際に組織再建を果たした企業事例をもとに、組織再建の具体的な打ち手も解説しています。

無料で配布しておりますので、本記事と合わせてご覧いただき、ぜひ組織崩壊の予防と対策にお役立てください。

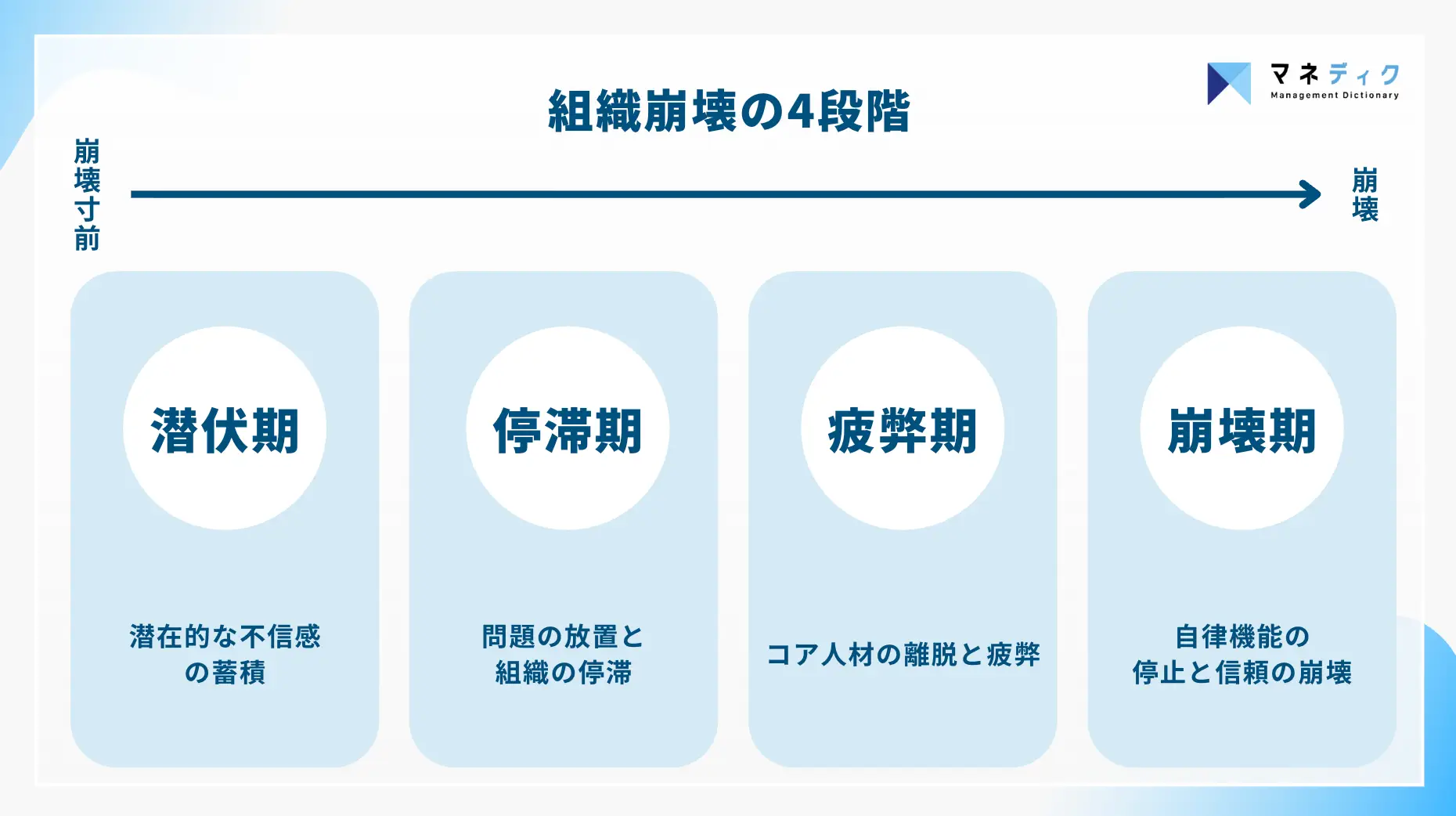

組織崩壊の4つの段階と放置の危険性

組織崩壊は一気に起こるものではなく、4つの段階を経て進行します。

あなたの組織が今どの段階にあるかを正確に把握することが、立て直し戦略を立てる上での最初の診断となります。

1. 潜在的な不信感の蓄積(潜伏期)

潜伏期では、目に見える業績の低下はないものの、組織内に漠然とした不安感や倦怠感が漂い始めています。

特徴として、コミュニケーション密度が低下し、活発な意見交換や議論はあまり行われません。

現場レベルでは「トップは現場を見ていない」「評価制度が公平ではない」といった潜在的な不満や不信の種が静かに広がり始めている状態です。

この段階で放置すると、不満は内部で増幅し、次の段階への移行が加速する危険性があります。

2. 問題の放置と組織の停滞(停滞期)

停滞期では、組織の学習能力と適応能力が低下し、環境変化への対応が遅れ始めます。

会議では過去の成功体験ばかりが語られ、新しいアイデアへの抵抗感が強まるのが特徴です。

「チャレンジすると損をする」という空気が蔓延し、問題意識が希薄化します。そして、メンバー間の交流が減少し、孤立感や疎外感が広がることで、組織は柔軟性を無くし、硬直化していきます。

この段階で放置すると、組織の成長が停止し、市場の変化に対応するスピードが失われ始める危険性があります。

3. コア人材の離脱と疲弊(疲弊期)

疲弊期に入ると、組織に見切りをつけた優秀な人材(コア人材)が退職し始め、それに伴って退職ラッシュが続いてしまう可能性が高まります。

残されたメンバーは慢性的なストレスと疲労困憊に陥り、組織への不信感が頂点に達します。その結果、積極性や主体性がさらに失われ、責任回避が蔓延し、問題解決に他人事のように振る舞うなど、ネガティブな行動様式が組織全体の士気を著しく低下させるのがこの時期です。

この段階で放置すると、組織のノウハウが失われ、事業の継続性に重大な影響を及ぼす危険性があります。

4. 自律機能の停止と信頼の崩壊(崩壊期)

崩壊期では、組織の自己修復能力が完全に失われ、負のスパイラルから抜け出せなくなります。

全社員が「手を抜いたもの勝ち」という空気になり、トップマネジメントに対する信頼が完全に失われた状態です。プロジェクトは遅延が常態化し、新規事業は失敗し、競争力を完全に失います。

この段階まで来てしまうと、再生が極めて困難な状態であり、外部の専門的な介入なしには倒産・事業停止に至る可能性が極めて高い状態です。

組織崩壊から立て直しする際のステップ

組織の危機的状況を認識したら、次に行うべきは具体的な行動です。

立て直しは闇雲に進めても成功しません。トップマネジメントが先頭に立ち、以下の4つのステップを順序立てて実行する必要があります。

ステップ1:組織の課題を客観的に把握する

感情論や憶測ではなく、客観的な事実に基づき組織の状況を把握することから始めましょう。組織崩壊の現場では、正確な情報ほど共有されにくいものです。

最初の行動で誤った診断を下すと、その間にも刻一刻と組織の状態は悪化していくため、以下のような手段で組織の課題を客観的に把握することが重要です。

組織状況のチェック

- 匿名での全社員アンケートの実施:

- 現場の不満、不信感の度合い、具体的なボトルネックとなっている部門や人物を特定し、再生計画の優先順位を決定します。

- この際の優先順位付けは、ICEスコアリングモデル(※1)のように、緊急度×優先度を定量的に判断できるよう、準備を行いましょう。

- 主要な離職者へのヒアリング:

- 組織を去っていく社員が、どの点に失望し、何に期待していたのか、組織の核心的な失敗原因を示す生の声を収集します。この際には、組織にとって耳の痛い話が出てくることが予想されますが、きちんと受け止め、改善に向かっての姿勢を絶やすことのないようにしましょう。

- 財務・業務データの徹底分析:

- 定量的なデータ(残業時間、エラー率、部門間連携頻度など)から、組織の歪みを数値で裏付け、感情的な議論を避けるための根拠としましょう。

- この際に、定量的なデータを抑えるために施策(残業時間の制限など)を行うのではなく、どうしてその事象が発生しているのか、改善するためにはどのように改革すればいいのかを現場の声をヒアリングしながら進めることが重要です。

(※1)ICEスコアリングモデルに関しての記事

ステップ2:進むべき未来(再生ビジョン)を定義し、共有する

組織の「状態」を把握したら、次に行うべきは「どこに向かうのか」という未来を明らかにすることです。多くの崩壊が起こっている組織は、進むべき道を見失っています。

社員が再び同じ方向を向いて歩き出すためには、明確な「再生ビジョン」が不可欠です。

再生ビジョン定義の方法

- WHYから始める:

- 「私たちは、なぜこの事業を行っているのか?」「社会にどんな価値を提供したいのか?」という、企業の存在意義の根幹を問い直しましょう。創業時の想いに立ち返ることも有効です。

- あなた自身の言葉で語る:

- 組織崩壊を立て直すのに、コンサルタントが作ったような美しい言葉である必要はありません。トップマネジメント自身の経験や想いを乗せた言葉で目指すべき方向性(ビジョン)を語ることが、社員の理解と共感を促し、納得感を高める一歩となります。

- キーマンを巻き込む:

- 完成したビジョンをトップダウンで押し付けるのではなく、可能であれば策定段階からキーマンを巻き込みましょう。

- キーマンを巻き込むのは、単にビジョンを浸透させるためではありません。共にビジョンを創り上げるプロセスが当事者意識を生み出すだけでなく、彼らがトップを支える『信頼のハブ』となり、再定義された組織の目標を各事業部やチームに伝播させ、懐疑的な社員の不安を現場レベルで改善させるという、極めて具体的な役割を持ってもらいましょう。

ステップ3:ビジョンを具体的な計画に落とし込み、実行する

再生ビジョンという羅針盤を手に入れたら、いよいよ具体的な変革の実行フェーズに移ります。

ビジョンを絵に描いた餅で終わらせないため、組織の制度や仕組みに落とし込んでいきましょう。

制度や仕組みに落とし込む方法

- 指揮系統と役割の明確化:

- 「誰が何を決めるのか」「誰が何に責任を持つのか」が曖昧になっているケースは非常に多いです。組織図や役割定義書を見直し、責任と権限を明確にしましょう。

- 評価制度の見直し:

- ビジョンで示された方向性と、人事評価制度を連動させます。例えば、「挑戦」をビジョンに掲げるなら、失敗を許容し、挑戦したプロセスを評価する仕組みが必要です。

- 目的志向のコミュニケーションを仕組み化する:

- 組織崩壊に陥る企業では、コミュニケーションが不足している、あるいは目的から逸れていることがほとんどです。目的に沿わないコミュニケーションは、社員間の認識のズレを生み、組織の歪みを大きくする一因となります。この歪みを是正し、組織を再生させるためには、目的に沿った会議や1on1を仕組みとして導入し、全体の方向性を揃えることが不可欠です。

ステップ4:立て直しを頓挫させないために注意すべきこと

変革施策は、実行して終わりではありません。

一過性のイベントで終わらせず、組織の「当たり前」=文化(カルチャー)として定着させていくプロセスが最も重要であり、最も忍耐力が必要です。

組織の立て直しは、「元の悪い状態への逆戻り」という大きな罠との瀬戸際に立っています。

一度、組織崩壊の危機感を感じているということは、一歩間違えば同様に再度崩壊への道を辿ることになってしまいます。

そこで、組織崩壊の立て直しを行うにあたって、注意すべきことを確認しましょう。

文化(カルチャー)として定着させていくプロセス

- 不信感を打ち破るためにトップが自己開示と行動の証明をする:

- 新しいルールや価値観を、誰よりもあなた自身が体現し続けることが重要です。

- 「言行一致」の姿勢が、立て直しの本気度を社員に伝えるためには大切です。過去の失敗を認め、具体的な行動と、あなたが手放す「権限」や「過去のやり方」を変えていくことを示すことで本気度を証明していきましょう。

- 不安と懐疑を打ち消す「立て直しの道筋」を意図的に作る:

- 変革の過程で生まれた小さな成功事例や、新しい価値観に沿った行動をした社員は、積極的に称賛しましょう。

- 立て直しが「正しい方向に進んでいる」という具体的な証拠を組織に示し、浸透させていくためには重要なことです。成功体験の共有は、他の社員の行動変容を促すだけでなく、変革への懐疑的な見方を払拭し、ポジティブな勢いを生み出す合理的な手段となります。

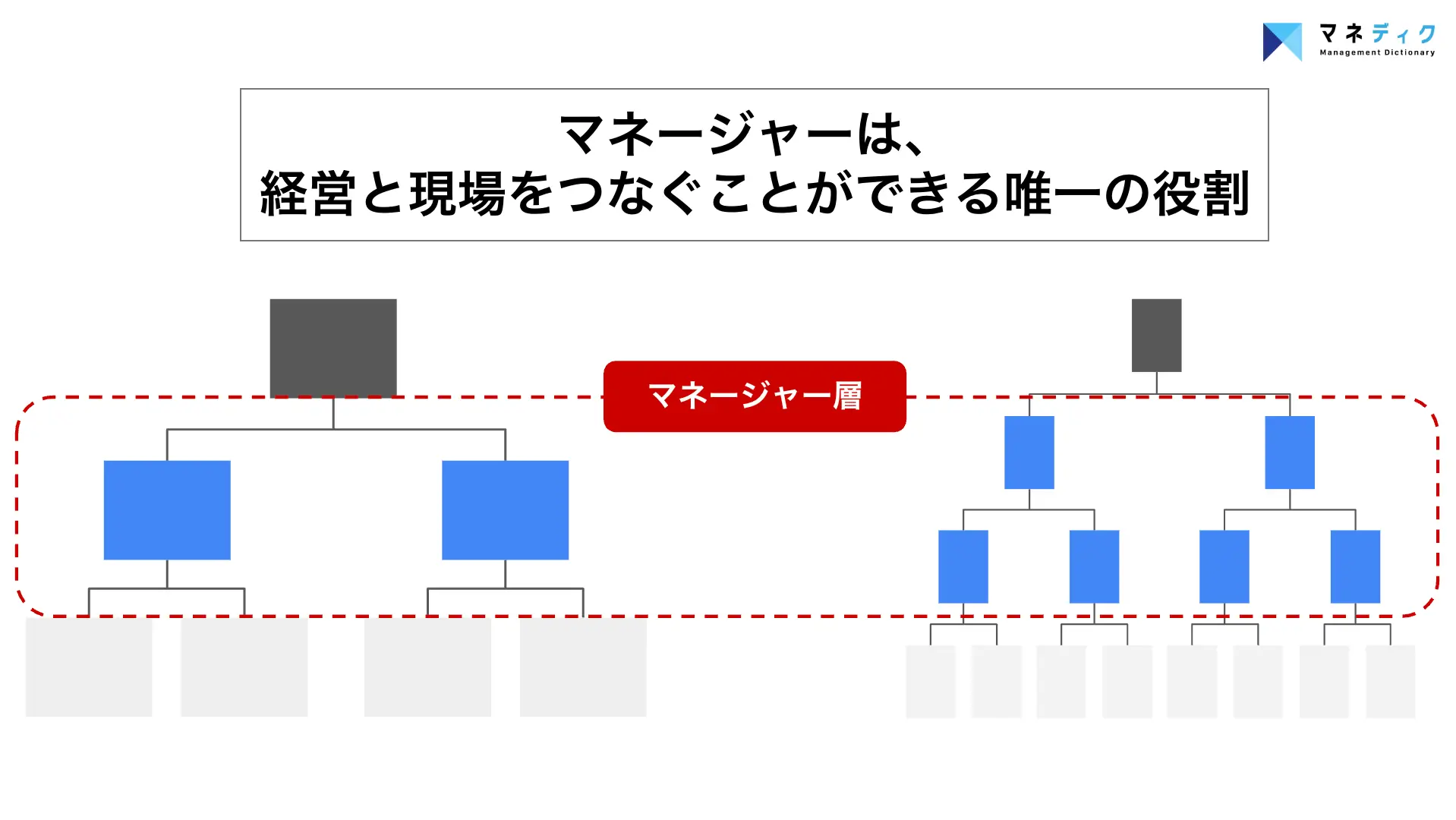

- 賛同者を巻き込み、多方面から発信する:

- 「なぜこの状況で立て直しが必要なのか」をトップマネジメントが一人で発信し続けても、声は届きにくいものです。ビジョンに賛同してくれるマネージャーを巻き込み、組織のハブとして彼らの言葉でも語ってもらいましょう。様々な立場の人から同じメッセージが発信されることで、ビジョンは組織全体の共通認識となり、文化として深く浸透していきます。

- この際にマネージャーに協力をしてもらうのは、普段現場と関わり、トップマネジメントより圧倒的に現場の状況を把握しているためです。経営と現場を繋ぐことのできる役割として、どう伝えていくのかを学ぶ機会も提供しましょう。

ここでは組織崩壊の立て直しのステップを解説してきましたが、あくまでも汎用的な内容になっており、個社毎の組織崩壊のフェーズや状況によって取るべき打ち手は変わってくるのが当然であり、ご紹介したステップや打ち手だけでは対処できない状況もあるかと思います。

以下の「組織崩壊対策マニュアル」では、実際に組織崩壊をしてその後再建した企業事例や組織を立て直す打ち手を具体的かつ網羅的に解説しています。

これまで300社以上ベンチャー企業をご支援してきた分かった「組織崩壊の予防と対策」をまとめていますので、「実際に企業が再建したプロセスを詳細に知りたい」「具体的な打ち手を知りたい」とお考えの方はぜひ以下からダウンロードし、貴社の組織開発にお役立てください。

なぜ組織は崩壊するのか?組織崩壊の根本原因

効果的な立て直しと再発防止のためには、表面的な問題だけでなく、その根底にある「要因」を特定する必要があります。

組織崩壊は、多くの場合、以下の3つの原因が複雑に絡み合って発生します。

1. 共通の羅針盤が形骸化してしまっている

企業の成長過程で、創業時に掲げていたはずのビジョンや理念が、いつの間にか「壁に飾られた額縁」のようになってしまうことがあります。

理念の形骸化とは、理念(ビジョン)が組織全体の共通言語として機能しなくなり、日々の意思決定から切り離されてしまった状態です。

進むべき方向性という共通言語を失った組織では、社員は「何のためにこの仕事をしているのか」という目的意識を見失い、エンゲージメントを失った社員の離職や、社内派閥の形成につながり、組織の一体感は失われていきます。

こうした状況では、社員の向かうべき方向を示す「行動指針」を再定義し、浸透させることが極めて重要です。詳細は以下の記事をご覧ください。

2. リーダーシップの欠如とマネジメント不全

経営層から発信されるメッセージに一貫性がなかったり、現場の管理職がプレイヤーとして優秀なだけで、チームを率いるマネジメントスキルを持ち合わせていなかったりする状況は、組織崩壊の大きな要因となります。

特に、不公平な評価制度や、部下のキャリアに向き合わない上司の存在は、社員の不満を増幅させ、組織への信頼を根底から破壊します。

3. 成功体験への固執と変化への抵抗

過去の成功体験は、時として未来への足かせとなります。

「昔はこのやり方でうまくいった」という考えに固執し、市場や顧客の変化に対応できなくなります。変化を拒み、新しい挑戦を冷笑するような空気が蔓延すると、組織は活力を失い、硬直化していきます。

組織立て直しを成功に導くための重要原則

組織崩壊の立て直しを効果的に進めるためには、組織を再起動させるためのリーダーとして常に意識すべき重要な原則があります。

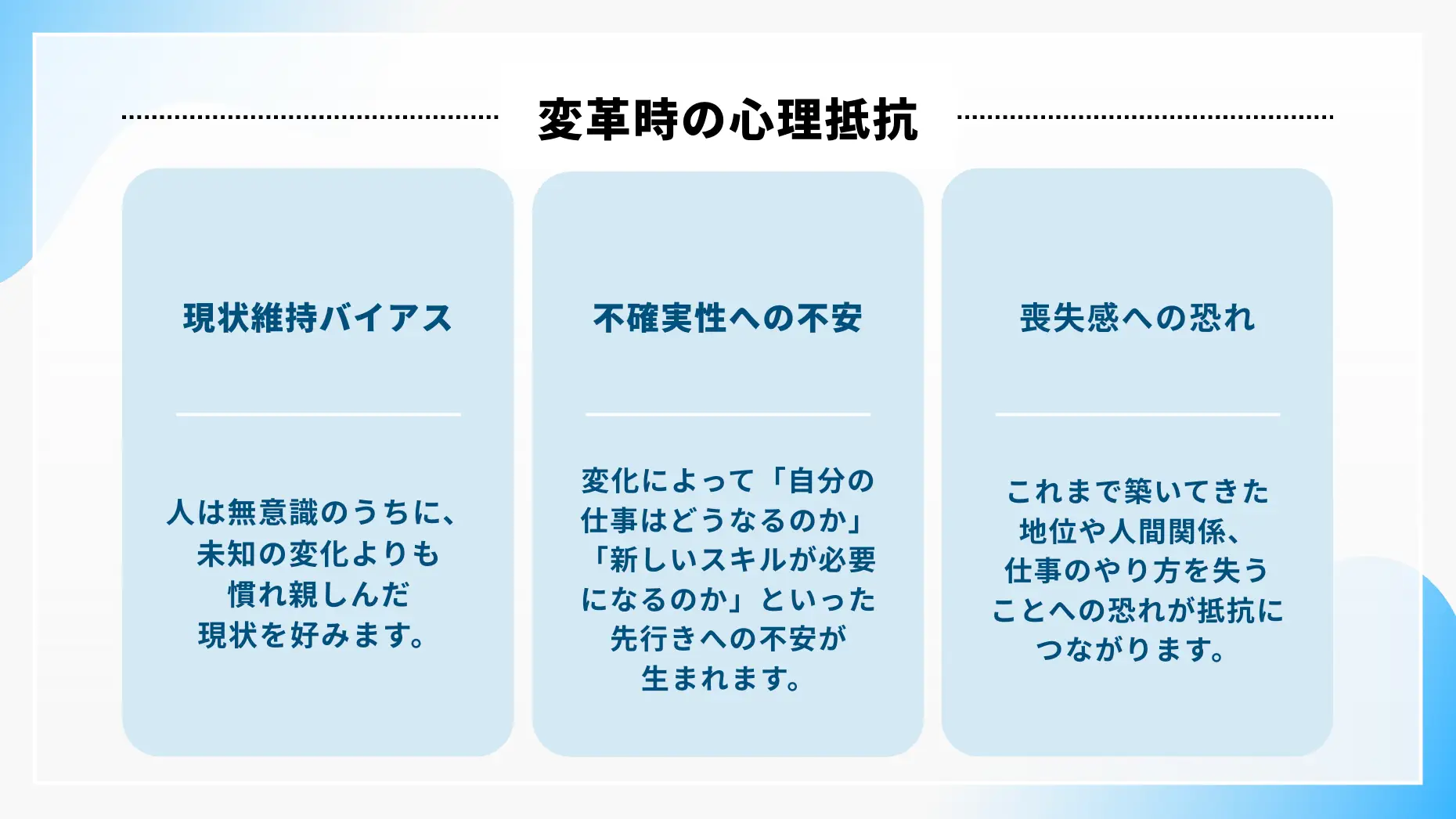

原則1:避けては通れない「変化への抵抗」と向き合う

組織を立て直すという「変化」には、必ず「抵抗」が伴います。

これは特定の個人の問題ではなく、人間の本能的な心理反応です。抵抗する人々を「敵」と見なすのではなく、彼らが抱える不安に寄り添い、徹底的な対話を通じて変革の協力者に変えていく視点が不可欠です。

具体的には、以下のような心理が抵抗の背景にあります。

原則2:社員の信用を取り戻すための一貫した言動

崩壊した組織の従業員は、将来への強い不確実性と、経営陣に対する根深い不信感を抱いています。

この状況下で、従業員が「立て直しに協力するか否か」を判断する際、その基準となるのは経営陣と身近な管理職の行動が一貫しているかどうかです。

仮に経営陣と管理職の間で方針のブレが生じたり、各レイヤーでの発言と行動が矛盾したりすれば、社員は「この組織に居続けるのは危険」「関わると面倒なことになりそう」と合理的に判断し、立て直しへの協力を控えるという自己防衛的な行動を選択してしまう可能性が高まります。

一方で、経営陣と管理職の行動、そして発信するメッセージが一貫していれば、それは立て直しが本気であることを示す最も客観的なデータとなります。この一貫性を実現するには、管理職レイヤーに対する継続的なエンゲージメントと教育が不可欠です。

昨今は様々な管理職研修や、課題解決型のワークショップ研修も多数あるため、利用を検討してみてください。

原則3:透明性の高いコミュニケーションを徹底する

危機的状況下で情報が不足すると、人はネガティブな憶測でその空白を埋め、不信感や不安を増大させます。

したがって、透明性の高いコミュニケーションは、憶測という「情報の空白」を事実で埋めるための合理的な手段です。

厳しい現状も含めて情報を包み隠さず共有することが、社員の信頼を再構築し、改革への納得感を醸成する第一歩となります。

本記事のまとめ

組織の立て直しは、決して平坦な道のりではありません。特に、崩壊した組織の『不信感』は専門的な知識なしには払拭が極めて困難です。

我々マネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャー企業に対し、危機的状況からの立て直しや、マネジメント不全の解消を支援してきました。

そのため、「ベンチャー企業がいかにして組織崩壊を起こすのか?」「どうすれば組織崩壊から再建できるのか?」については深い知見・経験を有しています。

組織崩壊を起こした、もしくは起こしそうな企業様のお力に少しでもなれるよう、これまでの知見・経験、そして実際のベンチャー企業の組織崩壊からの再建事例を詳細にまとめた「組織崩壊対策マニュアル」を無料でお配りしています。

ぜひ以下からダウンロードをし、貴社の組織開発にお役立てください。