マネジメントできない管理職が生まれる根本原因と解決策は?組織で取り組むべき対処法を解説

「マネジメントできない管理職」が生まれてしまう3つの構造的原因

「マネジメントができない管理職」が生まれてしまうのは、単に個人の資質だけに原因があるわけではありません。

むしろ、組織の構造的な課題が「マネジメントできない管理職」を生み出しているケースがほとんどです。

以下で「個人」「仕組み」「文化」の3つの観点から解説していきます。

【個人の問題】プレイヤーとしての成功体験から抜け出せない

特に優秀なプレイヤーだった人材ほど、プレイヤー脳から抜け出せない現象に陥りがちです。

「自分でやった方が早い」と考え、部下に仕事を任せずに抱え込んでしまったり、自分のやり方を一方的に押し付けてしまったりします。プレイヤーとマネージャーでは、求められる役割やスキルが全く異なることを理解し、意識的に思考を切り替える必要があります。

またベンチャー企業では「プレイングマネージャー」が前提であるので、ベンチャーこそ「プレイング業務に追われてまともにマネジメントができていない」といった現象も起きがちです。

プレイングマネージャーの場合は、「この時間はマネジメントに充てる」というふうに強制的にマネジメントの時間をブロックしたり、マネジメントに割く時間を全員均一にしない(キーマンを選定する)ことがプレイングとマネジメントを両立するうえで有効です。

【仕組みの問題】管理職の任命基準が曖昧で、育成が機能していない

多くの企業で、プレイヤーとしての実績を評価され、管理職に昇進するケースが見られます。しかし、先程ご説明したように、「優れたプレイヤー」が「優れたマネージャー」になるとは限りません。

「優れたマネージャー」にならないのは、自社の管理職やマネージャーに求める要件を定義せず、曖昧な基準で任命しているからです。さらに、任命後の育成研修やサポート体制が整っていなければ、新任管理職・マネージャーは右も左も分からない状態を手探りで進むしかありません。

そのため、まずは自社における理想のマネージャー像を定義して、1つの基準を作成することが先決です。とはいえ、どのようなマネージャーが成果を出せる理想のマネージャーか定義できない・しづらい場合もあるかと思います。

そこで、我々マネディクがこれまで300社以上の成長ベンチャー企業をご支援してきた経験から「ベンチャーで成果を出すマネージャーに共通する11個の思考フレーム」をまとめました。

もちろん各社によって具体的な定義は変わりますが、“ベンチャー”というある種特殊な環境下で成果を出すマネージャーはいくつか共通の考え方を持っています。

ぜひ以下からダウンロードして、「理想のマネージャー像」を定義する際の参考にしていただければと思います。

【文化の問題】短期的な成果を優先し、人材育成を軽視する企業文化

「売上至上主義」という文化が根強い組織では、どうしても短期的な成果が優先され、即効性が見えづらい人材育成は後回しにされがちです。

マネジメントの本質は、部下の成長を通じてチームの成果を最大化することにあります。

しかし、育成が評価基準に含まれず、目先の数字だけで評価をする状態が、結果的に「部下を育てない」管理職を量産してしまうのです。

マネジメントできない管理職が組織にもたらす弊害

マネジメントが機能しない状況を放置すると、組織は静かに蝕まれていきます。

データを交えながら、その深刻な弊害を3つの観点からお伝えします。

部下のモチベーション低下と離職率の増加

不適切なマネジメントは、部下の働く意欲を削ぎ落とします。

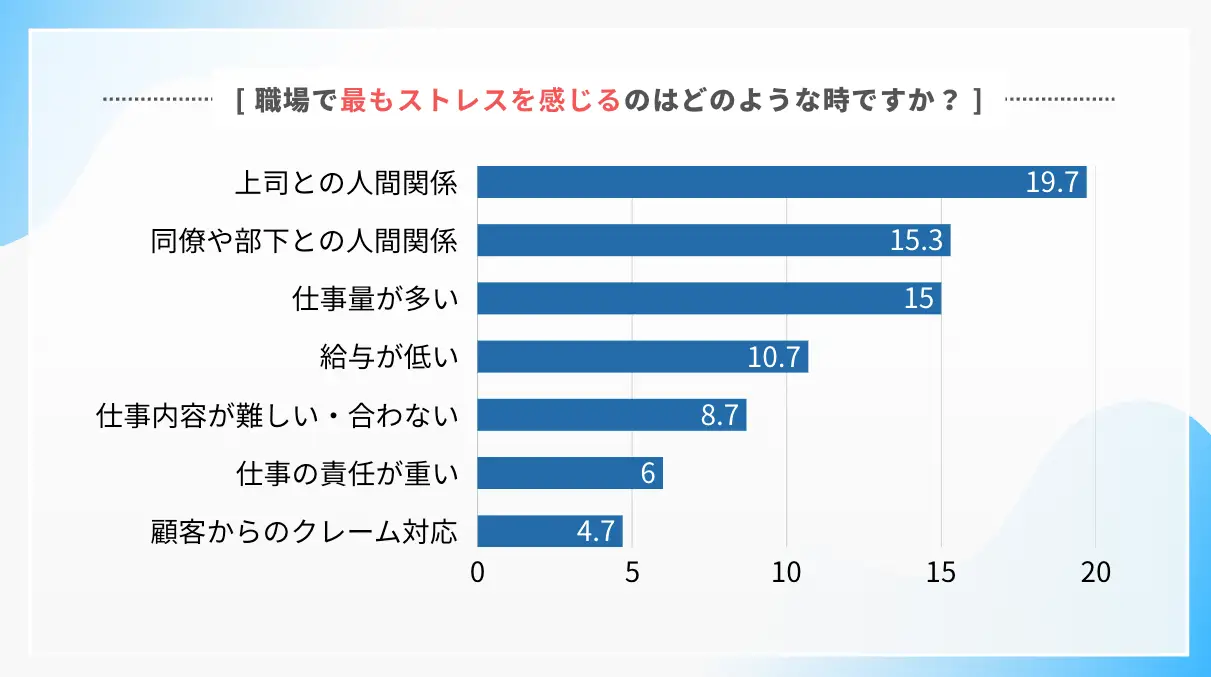

事実、労務SEARCHの調査によれば、転職理由の上位には常に「上司との人間関係」が挙げられています。

指示が曖昧であったり、公平な評価がされなかったりする環境では、社員のエンゲージメントは低下し、結果として優秀な人材ほど早期に見切りをつけ、会社を去っていくという最悪の事態を招いてしまいます。

(出典:労務SEARCH「職場のストレス調査結果|7割がストレスで転職を検討、その原因と企業ができる対策とは」)

チームの生産性低下と業績悪化

管理職の質は、チームの生産性に直接的な影響を与えます。

米ギャラップ社の調査では、従業員エンゲージメントの差異は、実に70%がマネージャーに起因するとされています。

エンゲージメントが低いチームは、高いチームに比べて生産性が17%、収益性が21%低いというデータもあり、機能しないマネジメントが業績悪化に直結することは明らかです。

(https://www.gallup.com/itsthemanager/home.aspx)

次世代リーダーが育たない組織風土の醸成

部下の成長に無関心な管理職の下では、メンバーは挑戦の機会を与えられず、スキルを伸ばすことができません。

その結果、組織内でのキャリアパスを描けなくなった社員は、成長機会を求めて外部に活路を見出すようになります。育成を放棄した組織では、当然ながら次世代のリーダー候補は育たず、組織の将来的な成長は望めません。

変化の激しい成長企業ではありがちですが、目先の業績だけを追い求め、人材育成を怠ることは、組織の未来を蝕む行為です。

マネジメントできない管理職への具体的な解決策

この章ではマネジメントができない管理職への、具体的なアプローチを解説します。

「育成」と「評価」を連動させた仕組みで解決する

マネジメント不全は、個人の問題としてではなく、組織の仕組みとして解決する必要があります。

特に重要なのは、「育成」と「評価」を連動させることです。

そのための手順をご紹介します。

- 自社における「管理職の役割」を明確に定義し、それを評価制度に組み込む

「チームの業績」といった結果指標だけでなく、「部下の育成」や「チームのエンゲージメント」といったプロセス指標も評価対象にすることで、管理職の意識と行動を変えるきっかけになります - 当事者である管理職に評価制度に組み込む背景を説明する

何も説明がない、もしくは説明が足りない状況で一方的に新たな評価制度を導入すると、古株の管理職や社員からは、強い反発を招きかねません。

大切なのは、彼らのこれまでの貢献に最大限の敬意を払った上で、「会社がさらに成長するために、新しいマネジメントの観点を取り入れたい。これは一方的に決めるのではなく、これまで会社を支えてくれた皆さんの意見を聞きながら、一緒に作り上げていきたい」のように当事者意識を持たせる工夫を行うことが大切です。

新しい制度を「管理」や「束縛」と捉えさせず、「あなたの経験を、組織の力に変えるための新しい武器」としてポジショニングし、変革の当事者として巻き込んでいく丁寧なコミュニケーションを取るように心がけましょう。

ここでご紹介したように、まずは自社の理想のマネージャー像を具体的に定義する、そしてその定義をマネージャーに伝え評価に組み込む。ただこれだけでは、自社内で定義されただけなので「本当にそのようなマネージャーを目指すべきなのか?」「これでチームの成果を最大化できるのか?」と疑問を抱くマネージャーの方もいるかと思います。

そのため、自社内の具体的な定義と以下のようなベンチャー企業のマネージャーに共通する考え方という第三者性のある汎用的なものをかけ合わせることで、マネージャーの方の腹落ち感を醸成できます。

これまでのベンチャー企業様の組織開発の支援を通じて得た知見や経験をもとに作成しています。ぜひダウンロードいただき、貴社のマネージャー育成にご活用いただければと思います。

マネジメント能力を組織全体で向上させるための具体的な施策

個人の努力や部署単位の取り組みだけでなく、会社全体としてマネジメントのレベルを底上げするための施策も有効です。

1on1ミーティングの形骸化を防ぎ、質を高める

1on1は、部下の状況を把握し、成長を支援するための最も重要な機会ですが、多くの企業で「ただの進捗確認」となり形骸化しているのが実情です。

質を高めるためには、まず管理職が1on1の目的を明確に定め、部下との認識を合わせることが不可欠です。

また、1on1を実践する場では「傾聴」と「質問」のスキルが求められます。部下が安心して本音を話せる心理的安全性を確保し、一方的に話すのではなく、問いを通じて部下自身の気づきを促すコミュニケーションを心がけることで、1on1の質を飛躍的に向上させることができます。

効果的なフィードバックの「型」を導入する

フィードバックが機能しない最大の原因は、個人の感覚や感情に頼ってしまっているからです。

これにより「ただのダメ出し」と受け取られ、部下のモチベーションを著しく低下させます。

これを防ぐためには、誰でも客観的かつ建設的なフィードバックができるフレームワーク(型)を組織の共通言語として導入するのが極めて有効です。

例えば、「SBIフィードバック」は代表的なフレームワークです。この「型」を使うことで、フィードバックは個人の主観的な批判ではなく、成長を促すための客観的な情報として機能するようになります。

SBIモデル

- S (Situation):

「先日のクライアントA社への提案の場面で」のように、いつどこでの出来事かを特定します。 - B (Behavior):

「データを用いて背景を丁寧に説明していた行動は、非常に説得力がありました」のように、評価・批判ではなく客観的な「行動」を伝えます。 - I (Impact):

「その結果、クライアントも深く納得し、次のステップに繋がりましたね」のように、その行動がもたらした「影響」を伝えます。

外部研修やマネジメント支援ツールの活用を検討する

自社のリソースだけでマネジメント力を向上させるのには限界があります。

時には外部の知見やツールを戦略的に活用することも重要です。

外部研修は、社内にはない新たな視点や体系的な知識をもたらすことができます。

特に、異業種の管理職とディスカッションする「他流試合」形式の研修は、自社の常識を客観視し、新たな気づきを得る絶好の機会となります。

また、スキルマップのようなマネジメント支援ツールは、管理職の経験や勘といった属人的なスキルを補完し、組織全体のマネジメント品質を標準化するのに役立ちます。

例えば、1on1の対話記録を蓄積・可視化したり、従業員のコンディション変化をデータで捉えたりすることで、管理職はより客観的な根拠に基づいた適切なアプローチを取れるようになります。