自律型人材の育成方法とは?成長企業が陥る課題と4つの育成ステップを解説

そもそも自律型人材とは?

「自律型人材」の定義と「主体的な人材」との違い

一般的に自律型人材とは、会社のビジョンや目標達成のために、自らの役割を理解し、指示を待たずに自ら考え、判断し、責任を持って行動できる人材を指します。

ただ「自律型人材」の定義は個社毎に違ってくるので、あくまで本記事は一般的な「自律型人材」の定義に則って解説をしていきます。

また近年注目される「キャリア自律」の観点も重要です。これは、社員が自らのキャリアに関心を持ち、継続的に学び成長しようとする意欲を意味します。

よく似た言葉に「主体的な人材」がありますが、ニュアンスが異なります。

「主体性」がタスクに対する当事者意識を指すのに対し、「自律性」は自己の規律や価値観に基づいて判断・行動するという、より広義な概念です。

主体性のある人材を育成する方法は、以下の記事でもご紹介しています。

なぜ今、自律型人材が成長企業に必要なのか?

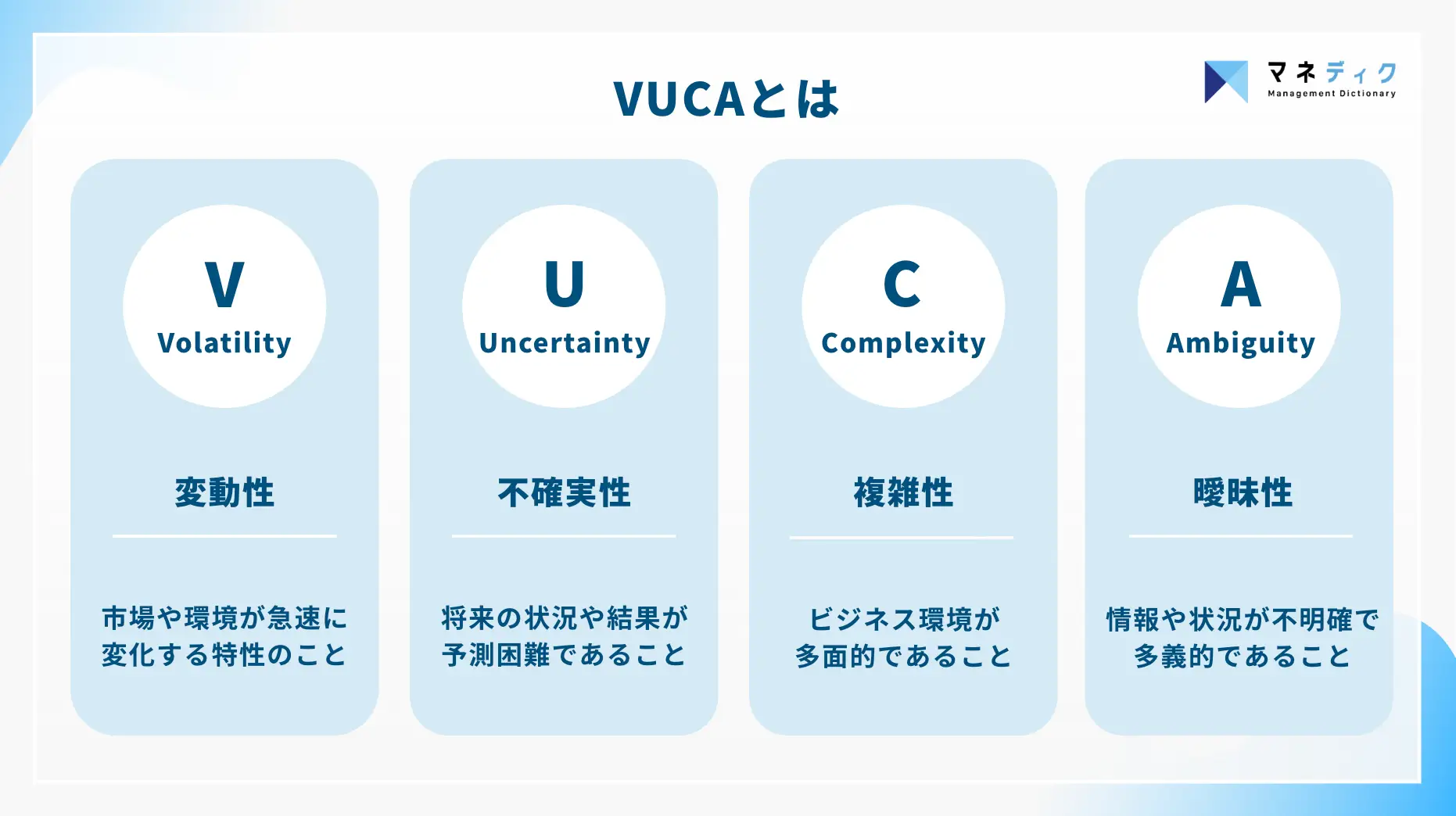

現代はVUCAと呼ばれる、変化が激しく予測困難な時代です。

だからこそ、従業員が50名、100名の壁を越えようとする成長企業では、創業期のような経営者のトップダウン経営だけでは限界が訪れます。

市場の変化に迅速に対応し、イノベーションを生み出し続けるには、現場の社員一人ひとりが自ら考え、判断し、行動する必要があります。

細かな指示を出さずとも事業が成長する「仕組み」の根幹を成すのが、自律型人材なのです。

組織の中でまず自律型人材であるべきなのは、経営と現場をつなぐ管理職・マネージャーの方々です。

このマネージャーでいう自律は、単にマインド面で自律しているだけでなく、業績達成や事業成長に対して能動的にコミットできる人材のことを指します。

以下のPDF資料で、業績達成に対して誰よりも当事者意識を持つマネージャー(=自律的なマネージャー)の育成方法を解説しているので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

次章では、自律型人材を育てる具体的な方法を解説していきます。

自律型人材を育成する具体的な4ステップ

自律型人材を育成していくには具体的に4つのステップがあります。

以下で成長ベンチャー企業において、自律型人材を育成するためのステップについてそれぞれ詳細に紹介していきます。

ステップ1:ビジョンの浸透と心理的安全性の確保

まずは、ビジョンの浸透と心理的安全性の確保です。

行動の「目的(ビジョン)」と「安心感(心理的安全性)」がなければ、社員は挑戦(自律)できません。

最初のステップは、育成の土台づくりです。経営者やマネージャーが中心となり、会社のビジョンやミッションを繰り返し伝え、現場の判断基準として浸透させます。

同時に、心理的安全性を確保しますが、これは基準の低い「ぬるま湯組織」にすることではありません。成長企業における心理的安全性とは、成果創出に向けた建設的な議論が交わせるという雰囲気が作られていることです。

このステップでは、会社のビジョン・方向性を示し続けること、そして「成果のための挑戦がしやすい」環境作りをすることが重要です。

ステップ2:経営者・マネージャーによる「問い」と「権限委譲」

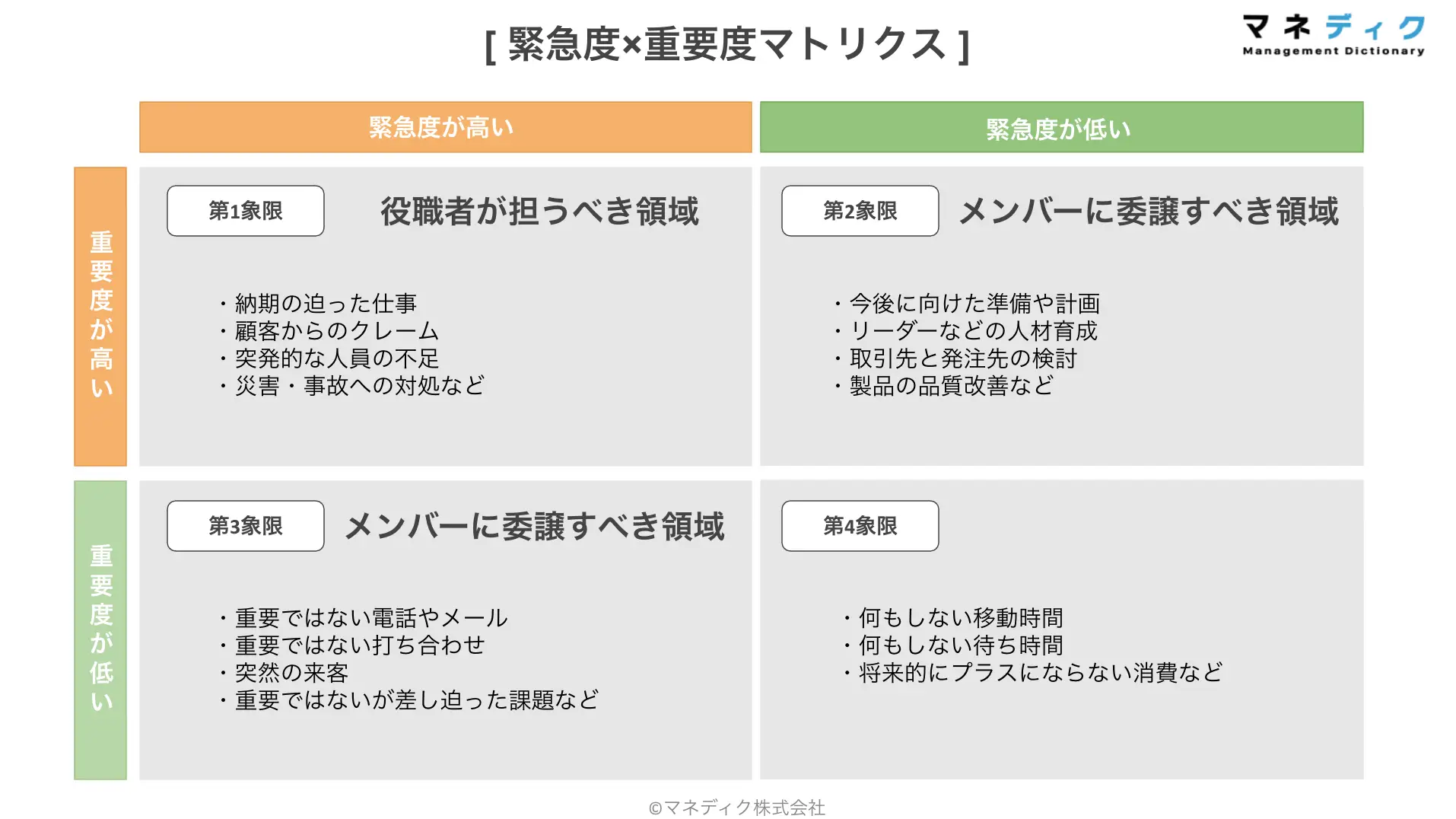

次のステップとして、自律型人材の育成対象がマネージャーの場合は経営者が、メンバーの場合はマネージャーが「問い」を与え続け、権限委譲をすることが重要です。

上司が「答え」を与え続けると、部下の思考力は永遠に育ちません。重要なのは、答えを教えるのではなく、良質な「問い」を投げかけることです。

1on1やフィードバックの場などで「あなたはどう思う?」「他にどんな選択肢がありそう?」といった問いを重ね、部下自身に最適解を導き出させるのです。

同時に、具体的な業務を「権限委譲」します。その際、「期待する成果(What)」は明確に伝えつつ、「具体的なやり方(How)」は部下に任せるのがポイントです。小さな成功体験を積ませることが、自律への自信に繋がります。

また、業務を「権限委譲」する際は、「丸投げ(放任)」にならないよう注意が必要です。 効果的なのは、「マイクロレポーティング」を徹底させることです。

部下に裁量を持たせつつも、「悪いニュースの即時共有」や「判断に迷った際の事前相談」をルール化します。これにより、上司は「受動的なアドバイザー」としての立ち位置を保ちながら、致命的な失敗を防ぎつつ部下の自律を促すことができます。

権限委譲をする際には、以下の記事が参考になりますので、ぜひご覧ください!

ステップ3:「越境学習」と「挑戦」の機会を提供する

次のステップは、「越境学習」と「挑戦」の機会を適宜提供してあげることです。

思考しただけではスキルは身につかず、実践(挑戦)を通じて初めて「できる」に変わっていきます。

社員の思考力を鍛えたら、次はその力を発揮する「機会」を提供しましょう。 ここでは、本人が「少し難しい」と感じる「ストレッチ目標」の設定が有効です。

達成率100%が続く状態は、目標が低すぎて成長が止まっている危険信号かもしれません。あえて「達成できるか分からないギリギリの目標」を追わせるヒリヒリした環境が、人の成長を加速させます。

また、他部署・他社との交流を通じて視座を高める・視野を広げる「越境学習」の機会などが有効です。

ステップ4:「内省」と「フィードバック」の仕組み化

育成サイクルの最後は、行動の結果を学びとして「定着」させるフェーズです。

「今回の挑戦から何を学んだ?」「次にどう活かす?」と問いかけ、経験を言語化(内省)させます。この時、マネージャーは結果の成否だけでなく、「PDCAを回して学びを得たか」という点に強い関心を持つべきです。

また、上司からの効果的なフィードバックも欠かせません。

具体的には、SBIモデル(Situation:状況、Behavior:行動、Impact:影響)などを活用し、客観的な事実を伝えることで、部下の次の行動改善を促します。特に行動ベースのフィードバックは有効です。

振り返りの際に、「どんな行動が成功につながった?」「逆にどんな行動ができていれば成功できていた?」というふうに行動ベースで深堀りをして、次回以降どのような行動をすべきかを合意することが重要です。

このような一連のステップで育成をしていくと、成果に対して当事者意識を持ち、自律的に成果に向けた行動が取れる「自律型人材」が育つようになります。

自律型人材が育成される組織とは?

自律型人材が育つ組織には、共通する3つの特徴があります。

逆に言えば、これらの要素が欠けている「指示待ちが評価される」「失敗が許容されない」といった環境では、自律型人材は育ちません。貴社の現状と照らし合わせながらご確認ください。

特徴1:明確なビジョンと育成の「仕組み」が連動している

自律型人材が育つ組織では、会社のビジョンやミッションが絵に描いた餅ではなく、現場社員の「判断基準」として深く浸透しています。

ウォンテッドリーの調査によると、エンゲージメントが高い企業の従業員は、自社のビジョンやミッションに共感している割合が高いという調査結果もあります。

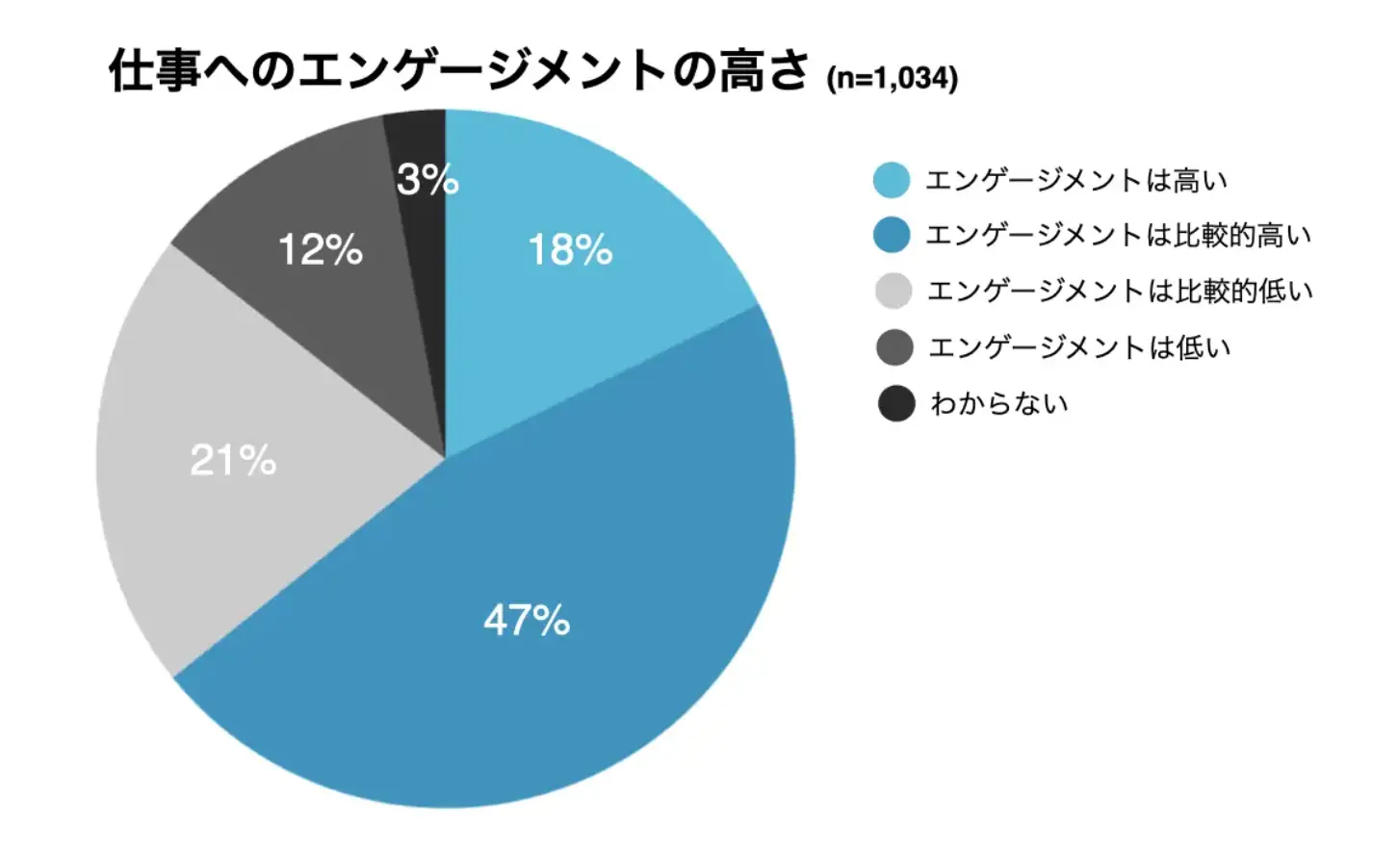

◆仕事へのエンゲージメントが高いとモチベーションも高くなる傾向に

今の仕事に対するエンゲージメントは「高い」と「低い」と回答した人について、モチベーションが高い状態の人の割合(とても高い+比較的高い)を元に比較すると、「エンゲージメントは高い」と回答した人たちは94%なのに対して、「エンゲージメントは低い」と回答した人たちはわずか2%という結果に。

(ウォンテッドリー「ウォンテッドリー、パーパスとエンゲージメントに関する調査結果を発表」)

さらに、そのビジョンに基づいた「自律的な行動(=挑戦)」を促す評価制度や権限移譲のルールが「仕組み」として設計・運用されています。

ビジョンが日々の業務の「なぜ」を明確にし、評価制度がその行動を後押しすることで、社員は安心して自律的な一歩を踏み出せるのです。

特徴2:マネージャーが「答え」ではなく「問い」を与えている

自律型人材が育つ組織のマネージャーは、ティーチング(答えを教える)とコーチング(問いを立てて考えさせる)を巧みに使い分けます。

Google社が優れたマネージャーの条件を分析した「プロジェクト・オキシジェン」でも、「良いコーチであること」が第一の条件として挙げられています。

特に1on1ミーティングは、単なる「進捗確認の場」ではなく、部下の思考を深める「壁打ちの場」として機能させましょう。

「どうすればいいですか?」と聞かれた際に、「〇〇さんはどう思う?」と問いを返すことで、部下の思考機会を創出しているのです。

特徴3:社員が失敗を恐れず挑戦できる「心理的安全性」がある

自律型人材が育つ組織の根底には、「心理的安全性」があります。

これは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことです。

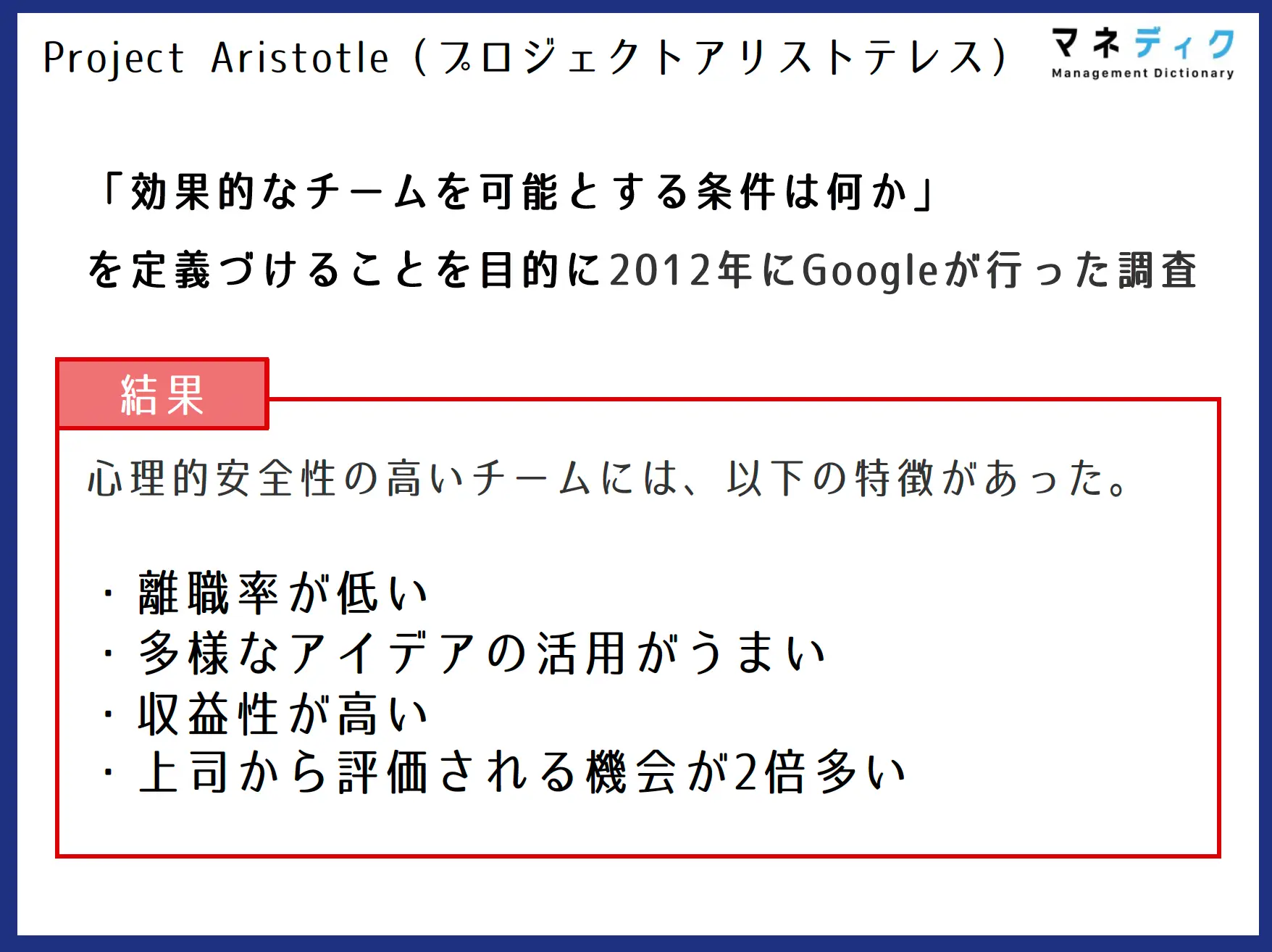

この概念は、Google社が生産性の高いチームの共通点を探った「プロジェクト・アリストテレス」によって、チームの成功に最も重要な因子として特定され、広く知られるようになりました。

失敗が非難されるのではなく「学びの機会」として捉えられる文化があるため、社員は「指示待ち」という防衛的な姿勢を取る必要がありません。

結果として、主体的な挑戦が増え、キャリア自律への意欲や内省の文化が自然と醸成されていきます。

自律型人材が集まった「自走する組織」に関しては、以下の記事にて詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

自律型人材が育成されることの3つのメリット

自律型人材の育成は、単に「管理が楽になる」といったレベルの話ではありません。

特に変化の激しい成長ベンチャー企業においては、企業の生存戦略そのものに関わる強力なメリットをもたらします。

以下で自律型人材が育成されるメリットを3つ簡単にご紹介していきます。

メリット1:圧倒的な「スピード」による競争優位性の確立

一般的な業務効率化を超えて、成長企業にとって最も重要な「スピード」という競争優位性を生み出します。

変化の早いベンチャー企業において、スピードは生命線であり「持ち帰って検討します」ではなく、その場で状況判断し、即座にアクションを起こすことが、競合他社に勝つための必須条件となります。

自律型人材は、上司の指示を待つタイムロスをゼロにし、顧客への返信、社内の意思決定、トラブル対応など、あらゆる動作を「何が一番成果に向かうか?」を考えられるので、結果組織全体の「スピード」が速まります。

この組織的なスピードの差が、マーケットでの勝敗を分ける決定打となります。

メリット2:組織の「隙間」を埋める柔軟性

自律型人材は組織の当事者としての動きをしてくれるので、「進めるべきだけど着手できていない業務」を積極的に拾ってくれます。

成長過程にある組織では、部署と部署の間や、役割が明確になっていない「隙間」に重要な仕事(ボール)が落ちることが頻繁にあります。

マニュアル通りの動きしかできない人材ばかりでは、こうした「隙間のボール」は放置され、やがて大きなトラブルに発展します。

自律型人材は「自分の役割ではないが、会社にとって重要だ」と判断すれば、自らそのボールを拾いに行きます。この全体最適の動きが、カオスなベンチャー環境では重要です。

メリット3:マネジメントが「未来」の仕事に集中できる

管理職の負担が減ることで、空いた時間を「未来のための投資」に使えるようになります。

自律型人材は、ただ放置されても大丈夫な人ではありません。彼らは悪い情報ほど早く、判断に迷うことは素案を持ってすぐに相談に来る「マイクロレポーティング」を徹底してくれます。

部下から必要な情報が上がってくるため、マネージャーは能動的に細かく管理する必要がなくなり(受動的マネジメント)、その分、次の事業戦略の立案や、キーマンの採用・育成といった、より生産性の高い「未来の業務」に集中できるようになります。

自律型人材を育成する際の注意点

多くの企業が「管理職のスキルアップ」や「責任ある仕事の付与」を掲げますが、成長企業の現場では、それらが裏目に出て組織が混乱するケースも少なくありません。

きれいごとだけではない、育成の過程で陥りやすいリアルな3つの落とし穴と対策を解説します。

注意点1:管理職が「物分かりの良い上司」になりすぎる

自律を促そうとするあまり、管理職が部下の意見を尊重しすぎ、「物分かりの良い上司」になってしまう失敗です。

特に、成果が出ていないにもかかわらず「モチベーションが上がらない」と悩むメンバーに対し、ひたすら傾聴やコーチングで寄り添おうとすると、かえって本人の迷走を助長してしまいます。

成長企業に必要なのは、高い成果基準とセットになった関わりです。時には「まず目の前の成果を出し切る」ことに集中させる愛のある厳しいフィードバックも必要です。

強制的にでも小さな成功体験を積ませることが、結果として本人の真の自律(自信)につながります。

注意点2:「権限委譲」が「丸投げ」になり、大事故につながる

「責任ある仕事を任せる」ことは重要ですが、経験の浅い段階で完全に任せてしまうと、プレッシャーで潰れるか、取り返しのつかない大きな失敗(大事故)につながるリスクがあります。

これを防ぐには、「任せる」と同時に「マイクロレポーティング(微細な報告)」を義務付けることが不可欠です。

「バッドニュースは即時共有」「判断に迷ったら素案を持って相談」といったルールを徹底し、上司は必要な時だけ介入する「受動的なアドバイザー」に徹することで、致命的な失敗を防ぎつつ自律を促せます。

注意点3:個の自律が強まり、組織がバラバラになる

自律性が高まると、個人の判断軸が強固になり、会社の方向性と少しでもズレた際に強力な「遠心力」として働いてしまうことがあります。

最悪の場合、優秀な自律型人材が、組織批判の先導者(優秀な反乱分子)になってしまうケースさえあります。

対策としては、日々の1on1で個人の「Will(やりたいこと)」と組織の「Must(すべきこと)」をすり合わせ続けることに加え、「カルチャーフィット」を採用や評価の最重要基準に置くことです。

スキル以上に「会社の価値観への共感」を重視する仕組みが、自律した個が同じ方向を向いて走る強い組織を作ります。

本記事では自律型人材や自律型人材の育成方法などを解説してきましたが、やはり組織として成長していくうえでは、自律しているマネージャーの存在が不可欠です。マネージャーでいう自律は、組織の業績達成に誰よりもコミットしている状態を指します。

以下PDF資料で、これまで300社以上のベンチャーを支援してきた知見を詰め込んだ「自律して業績達成を目指すマネージャーの育成法」を紹介しています。

ぜひダウンロードしてご活用ください。