組織崩壊は「スタープレーヤー」が原因?成長企業が陥りがちなエース社員問題と解決策を徹底解説

なぜ、スタープレイヤーが組織崩壊の引き金となるのか?

優秀な人材が組織を壊す、という事実は多くの経営者やマネージャーにとって直感に反するものです。

しかし、そこに明確なメカニズムが存在します。個人の力が突出している状態が続くと、組織は徐々にその属人化に依存し、ひいては健全な成長を阻害するようになります。

以下ではスタープレイヤーが組織を破壊してしまう4つのパターンについて解説します。

1つ目:スタープレーヤーの離職が社員に不信感を与える

実際に組織開発のご支援をしている中で、組織崩壊の引き金となるパターンで最も多いのが、スタープレーヤーの離職そのものがその他の社員に組織への不信感を与えてしまうパターンです。

スタープレーヤー・エース社員は良くも悪くも組織影響力を持っていることが多く、得てしてスタープレーヤーに憧れていたり慕っている社員は多いのが事実です。また、抱えているタスクも複雑なものが多いです。

もちろん離職理由にもよりますが、スタープレーヤーが離職をしてしまうと残された社員は組織に対して何らかの不信感を抱いたり、それまでそのスタープレーヤーがおこなっていた業務が誰かに引き継がれることになり、残された社員に負担がかかってしまいます。

結果残された社員も次々と離職していき、組織崩壊に繋がります。

2つ目:「俺の背中を見て学べ」で思考停止を招く

2つ目が、スタープレイヤーの「俺の背中を見て学べ」というスタンスによって組織全体が思考停止してしまうパターンです。

創業期や成長初期のベンチャーでは、エース社員・スタープレイヤーが持つ「暗黙知」や属人的なスキルが成果に直結します。彼らは「俺の背中を見て学べ」という指導スタイルをとりがちです。

しかし、この属人的な指導は、組織全体の知識の形式知化を妨げ、他のメンバーの思考停止を招きます。マニュアルであれば変化とともに陳腐化するだけで済みますが、スタープレーヤーの「暗黙知」はブラックボックス化し、誰も手出しできない状態を維持してしまいます。

エース社員の成功は、再現性のある「仕組み」ではなく、個人の「才能」に帰結されてしまいます。

その結果、チームメンバーは「どうせ自分には無理だ」と諦め、スキルアップの努力や自律的な行動を放棄します。結果として、そのスタープレーヤーが抜けた途端にチーム全体の生産性が急落し、組織は脆弱化するのです。

3つ目:成果を理由に好き勝手振る舞い、チームの規律を乱す

3つ目が、スタープレイヤーが成果を理由に好き勝手振る舞い、チームの規律を乱してしまうパターンです。

成果を出しているスタープレイヤーは、時にチームの規律を無視した行動をとることがあります。例えば、チームで合意した方針を「俺には関係ない」と独自のやり方で進めたり、他メンバーへのリスペクトを欠いた言動を繰り返したりするケースです。

こうした独善的な振る舞いはチーム内に不公平感を生み、「チームで働く意味がわからない」「なぜあの人は許されるのか」という不満や不信感につながります。

最終的には、チームの心理的安全性が失われ、メンバーのエンゲージメントが低下し、優秀な人材から順に離職していく負の連鎖が始まります。

「個人の成果」が「組織の規律」よりも優先されるというメッセージが組織全体に伝播することで、チームは協力体制を失うのです。

【筆者(川﨑)の体験談】

私自身、急成長企業で取締役として組織を見てきた中で、売上トップのエースが「報連相をしない」という問題を何度も経験しました。彼らは「結果を出しているから文句はないだろう」という姿勢で、プロセスを無視しがち。しかし、これが続くと、周囲のメンバーは「あの人に何を言っても無駄だ」と諦め、チームルール自体が無意味化していきます。結果、チームは機能不全に陥り、他のメンバーの離職が加速します。

4つ目:成功体験に固執し、組織の変革を阻害する

4つ目が、スタープレイヤーが自身の成功体験に固執し、組織の変革を阻害してしまうパターンです。

成長ベンチャーでは、事業環境が目まぐるしく変化します。

しかし、過去の大きな成功体験を持つスタープレイヤーの中には、その成功パターンに固執し、新しいやり方や仕組みの導入に強く抵抗する人物も存在します。

彼らは「このやり方で成功したんだから、変える必要はない」と主張し、組織の変革を阻害する「抵抗勢力」と化すことがあります。これは、「自分はもう成長しなくても良い。今まで培ってきたことを還元できれば良い」という思考に陥っているケースが少なくありません。

変化の激しいベンチャーにおいて、「還元だけする」という姿勢は、組織の成長を停滞させる大きな要因となります。

彼らは、過去の成功事例に固執することで、組織の「集合知(チームでの価値観のすり合わせ)」を拒否し、常に新しい挑戦を続けるというベンチャーの「当事者意識」や「コミットメント」といった成長カルチャーを損ないます。

もし、今回ご紹介した4つのパターンのうち1つでも貴社の現状に当てはまるものがあれば要注意です。それは「スタープレイヤーの問題」にとどまらず、すでに組織崩壊のフェーズが進行している危険な予兆かもしれません。

組織崩壊が起きる前に現在の組織フェーズを正しく把握し、然るべき手を打つ必要があります。

以下の資料では、組織崩壊の段階ごとに表れる「予兆」と、それに対する「具体的な打ち手」を網羅的に解説しています。300社以上のベンチャー企業支援を通じて見えてきた「組織崩壊のリアル」と「再建へのロードマップ」をまとめております。

「エースの振る舞いに不安がある」「組織がギスギスし始めている」と感じている経営者・人事責任者の方は、手遅れになる前にぜひ以下から「組織崩壊対策マニュアル」をダウンロードし、予防と対策にお役立てください。

【チェックリスト】組織崩壊の予兆を捉える9つのサイン

まず、組織の末期症状とも言える「退職率」の現状を見てみましょう。

企業規模 | 年間退職率(目安) | 状況判断 |

全企業平均 | 約14.4% | (出典:厚生労働省「令和4年雇用動向調査」) |

成長企業 | 20%以上 | ベンチャー・成長企業では特に、優秀な人材の離職が連鎖的に起こりやすいため、この水準を超えると組織崩壊の危機が高まります。 |

組織崩壊の具体的な「予兆」を、スタープレイヤーが原因で起こる事象に絞って9つ紹介します。

【組織崩壊チェックリスト】

- 特定のメンバーの働き方が、周囲の基準からかけ離れている

- ミーティングで、特定のメンバーの発言に誰も意見を言わない

- 成果を出しているメンバーの発言力が異常に強く、物事がその人の意見で決まる状況が多い

- 新しく入ってきた優秀な人材が、既存の社員に馴染もうとせず、会社へのネガティブな話をし始める

- チーム目標が未達でも、自分の個人目標さえ達成していれば良い、という人が増える

- 退職理由が「明確な不満はないけど、なんとなくこの会社にいる意味を感じない」と曖昧な話である

- 組織の課題や業務改善について、誰も主体的に動こうとしない

- 部署ごとの協力体制が弱く、セクショナリズムが横行している

- チーム内での情報共有が滞り、知の共有が全くできていない

スタープレイヤーを活かし、組織を強くするマネジメント術

スタープレイヤーは、組織にとって大きな資産です。彼らを排除するのではなく、その強みを活かしつつ組織全体を強くするためのマネジメント術を3つのステップで解説します。

属人化を防ぐ「知の共有」の仕組みを作る

スタープレイヤーの暗黙知を組織の形式知に変えることが、属人化を防ぐ第一歩です。そのためには、以下の3つの施策が有効です。

- 定期的な1on1での「深掘り」:エース社員の思考を言語化させ、マネージャーが形式知化の設計図を得る。エース社員側は自分の「価値」を認められているという承認欲求が満たされる。

- 成功事例の「言語化」と蓄積:単なる結果だけでなく「なぜ成功したか」というプロセス(暗黙知)を言語化し、ドキュメントとして組織の資産に変える。これにより、知の共有のボトルネックを解消する。

- 「共有会」の仕組み化:エース社員が社内の講師役となりノウハウを伝える場を設け、アウトプットの機会を提供。教える経験を通じてエース社員自身の理解も深まり、組織全体のスキルアップにつながる。

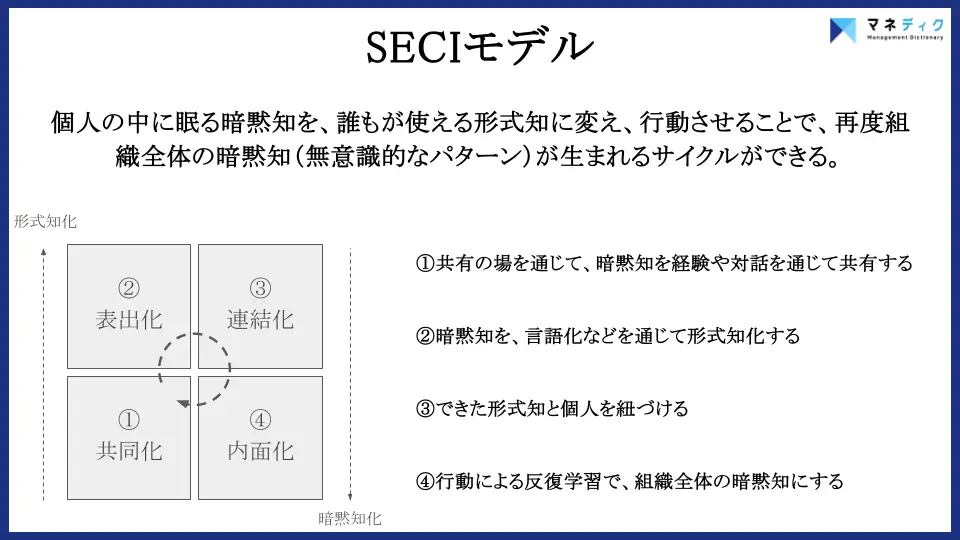

この「知の共有」は、野中郁次郎氏の提唱するSECIモデル(共同化、表出化、連結化、内面化)の実践です。エース社員の持つ「暗黙知」を「形式知」へ変換するこのプロセスは、組織が継続的にイノベーションを生み出すための科学的なアプローチと言えます。

評価制度の再設計で「組織貢献」を正当に評価する

個人の成果だけでなく、チームや組織への貢献度も正当に評価する仕組みを構築することが重要です。単なる売上目標の達成率だけでなく、以下のような項目を評価に組み込みます。

評価項目(例) | 評価指標の具体例 | 目的 |

ナレッジ共有への貢献度 | 作成したプロセスドキュメントの数と利用率 / 共有会実施後のチーム生産性向上度 | 属人化の解消と組織全体のスキル底上げ |

若手育成への貢献度 | メンティーの短期離職率 / メンティーの3ヶ月後のパフォーマンス向上率 | 組織の持続的な成長と後進育成 |

チームの心理的安全性貢献度 | 360度評価における「協調性」スコア / 他部署からの協力依頼に対する達成率 | 組織の規律維持と健全なコミュニケーション促進 |

これにより、スタープレイヤーは個人目標の達成に加え、組織全体の成長にもコミットするインセンティブが生まれます。

スタープレイヤーは、「自分の影響力が組織に広がっていること」に強い喜びを感じる傾向があります。

組織貢献を評価に組み込むことで、彼らの高い能力を「売上」だけでなく「組織変革」という別のレバレッジポイントへ向けさせる効果が期待できます。彼らの承認欲求を「個人目標の達成」から「組織全体への貢献」にシフトさせることが鍵です。

「優秀人材」を組織全体で育てるカルチャーを作る

特定のスタープレイヤーに依存することなく、組織全体で優秀人材を育成していく文化を作る必要があります。

特定のスタープレイヤーに依存している状態が続くと、特定の部署に優秀な人材を囲い込むことになってしまいます。

得てして、こうしたスタープレイヤー・優秀人材は、同じ仕事に留まっていると「飽き」を感じやすく、新たな刺激を求めて離職する可能性があります。

そこで、あえてスタープレイヤーを他部署に異動させ、新しい挑戦の機会を与える「放出」の選択も視野に入れます。これは一見リスクに見えますが、以下のメリットがあります。

- エース社員のリテンション

- 新しい環境での成長機会が提供され、会社へのエンゲージメントが向上する。

- 後任育成の強制力

- エースが抜けた部署では、既存メンバーがノウハウを形式知化せざるを得なくなり、結果的に組織全体の基盤が強化される。

スタープレイヤーを適切にマネジメントし、組織に還元していくことは非常に重要です。しかし、一歩間違えれば特定の個人への依存度が高まり、組織バランスが崩れやすくなるのもまた事実です。

だからこそ、エースプレイヤーを活かす施策とセットで、「万が一組織がおかしくなり始めた時に、どのような手を打つべきか」という具体的な打ち手を事前に持っておくことが、経営の安定には不可欠です。

以下の資料では、300社以上のベンチャー支援実績に基づいた「組織崩壊の予防と対策」を網羅しています。実際にエース依存などの課題を乗り越え、再建に成功した企業事例も掲載していて、自社に置き換えてシミュレーションしていただくのも良いかと思います。

組織崩壊を未然に防ぎ、持続的な成長を目指すための「具体的な14の打ち手」をぜひ以下からダウンロードしてご確認ください。

組織崩壊に関するよくある質問(FAQ)

最後に、成長ベンチャー企業の組織開発・マネジメント強化のご支援をしている中でよく受ける「組織崩壊」に関するご質問とその回答をいくつかご紹介します。

Q1. 組織が崩壊しているサインとして、他にどのようなものがありますか?

A. 本文で紹介した9つの予兆の他に、以下のようなサインがあれば危険信号です。

- 会議の形骸化

- 「決める場」ではなく「報告する場」に終始し、誰も建設的な議論をしない。

- 中間管理職の疲弊

- 経営層と現場の板挟みになり、マネージャー層から疲労や退職者が続出している。

- ネガティブな噂話の蔓延

- 組織に対する不満や悪口が陰で広がり、それが解消されないまま放置されている。

- 顧客目線の欠如

- 社内の政治や調整が優先され、サービスやプロダクトの品質向上に対する意識が薄れている。

Q2. スタープレイヤーを辞めさせてしまうのは、組織にとって得策ですか?

A. 原則として、得策ではありません。

スタープレイヤーの離職は、単なる売上減だけでなく、その後のノウハウの散逸や、残った社員の士気低下など、組織に甚大なダメージを与えます。

まず最優先すべきは、彼らを排除することではなく、彼らの能力を活かしつつ、組織のルール(カルチャー)に従わせる仕組みを構築することです。

退職という結果は、あくまで「仕組み化に失敗した」場合に限り、最終手段として考慮すべきです。

ただ、スタープレイヤー・優秀人材が明らかに組織に対して悪影響を及ぼしている、スタープレイヤーが挙げている実績よりもその他の弊害の方が多いことが明白な場合は積極的に辞めさせるための動きをするのが得策です。