当事者意識が低い組織の改善方法とは?

そもそも当事者意識とは?主体性・責任感との違いを解説

当事者意識とは、目の前で起きている事柄や課題を「自分事」として捉え、その解決や成功に向けて主体的・積極的に関わろうとする意識のこと

英語では「Sense of Ownership」と表現されるように、まるで自分がその仕事やプロジェクトの「所有者」であるかのように捉えている状態です。

やらされ仕事ではなく、「自分がやらねば」という強い意志が根底にあります。

主体性・責任感との明確な違い

当事者意識とよく似た言葉に「主体性」と「責任感」があります。これらは密接に関連しますが、ニュアンスは異なります。

主体性:

自分の意志や判断で行動しようとする「態度」を指します。指示がなくても動けるのが特徴です。責任感:

与えられた役割や任務を最後までやり遂げようとする「義務感」や「使命感」を指します。

ここで重要なのは、「責任感はあるが、当事者意識はない」という状態が存在しうることです。例えば、「指示された業務は完璧にこなすが、それ以上の改善提案や問題発見には関心がない」というケースがこれにあたります。

当事者意識は、この主体性と責任感の土台となる、より根源的な「関わり方のスタンス」と言えます。

本記事では「なぜ組織の当事者意識が低くなってしまうのか?」「組織の当事者意識を高めるにはどうすれば良いか?」を解説していきます。

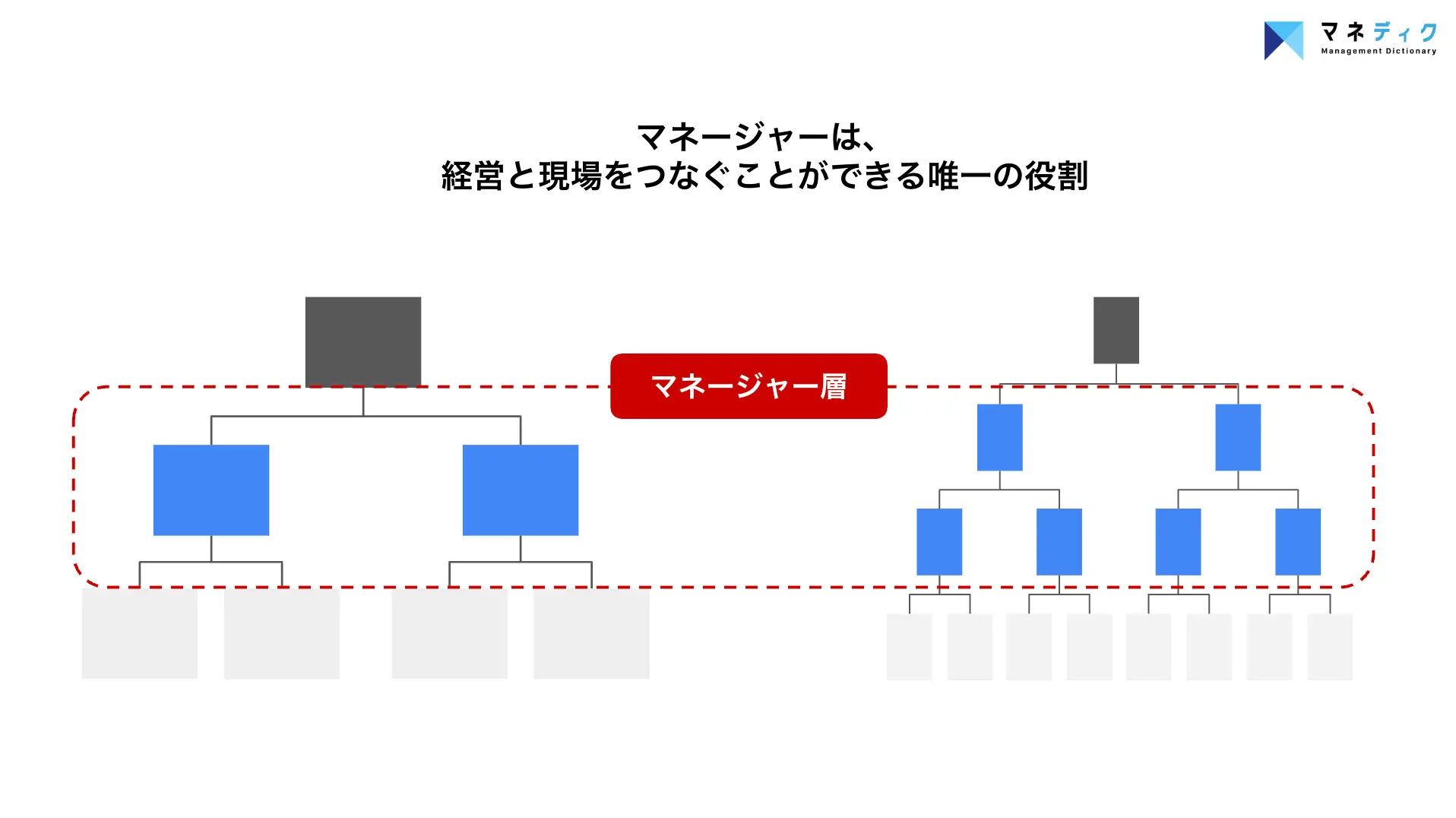

後ほどご紹介しますが、組織の当事者意識は経営と現場をつなぐ「マネージャー」がどれだけ成果に対して当事者意識を持てているか、にかかっています。

これまでベンチャー数百社のベンチャー企業のご支援をしてきましたが、組織変革をし事業を急激に成長させた組織は例外なくマネージャーの当事者意識が高い組織でした。

これまでのご支援の知見を詰め込んだ「ベンチャーにおけるマネージャーの育成法」を無料で配布しておりますので、マネージャー育成に課題を感じられている方やはやく現場が手離れしたい経営者の方はぜひダウンロードしてご活用ください。

当事者意識が低い組織に見られる3つの特徴

当事者意識が低い組織には共通して見られる特徴があります。

以下で当事者意識が低い組織に見られる3つの特徴を解説していきます。

特徴1:指示待ち・他人任せの「受け身」な姿勢が蔓延している

最も分かりやすい特徴は、社員が「指示待ち」になることです。

「言われたことはやりますが、それ以上は…」という姿勢が蔓延し、想定外のトラブルが発生した瞬間に思考が停止してしまいます。

「誰かがやってくれるだろう」「自分の仕事ではない」という空気が組織に漂い始めると、業務の抜け漏れや対応の遅れが頻発し、事業成長にブレーキをかけてしまいます。

特徴2:言い訳が先に立つ「評論家」的な言動

2つ目の特徴は、問題が起きたときにその解決策を考えるよりも先に「でも」「だって」「そもそも」といった言い訳やできない理由を探してしまうことです。

行動せずに現状を批判するだけの「評論家」が増え、会議では新しいアイデアが出ず、過去の失敗事例ばかりが共有されるようになります。

これは、挑戦すること自体がリスクだと組織が感じているサインです。

特徴3:自分の役割に閉じこもる「サイロ化」が進んでいる

3つ目の特徴は「自分の担当範囲はここまでです」と、部署や個人の間に見えない壁が作られてしまう状態です。

隣の部署が困っていても関心を示さず、組織全体の目標よりも部署の目標、個人の目標が優先されます。

このような「サイロ化」が進むと、部門間の連携は滞り、顧客に一貫した価値を提供できなくなります。セクショナリズムが蔓延し、組織としての一体感は失われていくでしょう。

当事者意識が低くなる根本的な3つの要因

なぜ、当事者意識が低い組織になってしまうのか。

その要因は、個人の資質や特性ではなく、組織の構造やマネジメントのあり方に深く根ざしています。

以下で組織の当事者意識が低くなってしまう根本的な要因を解説していきます。

要因1:組織・事業構造の問題

会社のビジョンや目標が自分事になっていない

経営者が語るビジョンやパーパスが、現場で働く社員の日常業務と結びついていないケースです。

「会社がどこへ向かっているのか」「自分の仕事がどう貢献しているのか」を実感できなければ、日々の業務はただの作業になり、当事者意識は生まれません。

役割と責任範囲が曖昧

誰に、どこまでの決定権があるのか。問題が起きたとき、最終的な責任は誰が取るのか。

この「役割」と「責任」の境界線が曖昧だと、社員は「これは自分の仕事ではない」と考えるようになり、責任の押し付け合いが始まります。

結果として、誰もボールを持たない状態が生まれてしまうのです。

成長ベンチャー企業では得てして、役割・業務範囲が曖昧になりがちなことが多いので仕方ない部分はありますが、「〇〇のような場合はAさんが、△△のような場合はBさんがやる」というようにざっくりとでも責任の所在を決めるだけでも当事者意識は生まれやすくなります。

要因2:マネジメントの問題

過剰なマイクロマネジメントが奪う「思考の機会」

部下を心配するあまり、上司が業務の進め方を細かく指示しすぎる。

これは一見丁寧なようですが、実は部下から「自分で考え、工夫し、試行錯誤する」という最も重要な成長機会を奪っています。

「どうせ最後は上司がやり方を決める」という空気が生まれれば、部下は思考を停止し、言われたことだけをこなすようになります。

挑戦を許容しない「原点主義」の文化

一度の失敗で厳しい叱責を受けたり、評価が大きく下がったりするような「減点主義」の文化では、社員はリスクを取ることを極端に恐れるようになります。

「余計なことをして評価を下げるくらいなら、現状維持でいよう」と考えるのは自然なことです。心理的安全性が確保されていない環境では、当事者意識は育ちません。

このように当事者意識が低い組織の原因は、ビジョンや役割の曖昧さといった構造的な要因もありますが、「マネジメントの問題」、すなわちマネージャーの振る舞いに依るところが非常に大きいと言えます。

逆に言えば、マネージャー自身が誰よりも目標達成にコミットし、部下の思考停止を招くマイクロマネジメントや減点主義から脱却さえすれば、部下やチーム全体の当事者意識も自ずと芽生えてきます。

「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、「業績達成にコミットするマネージャー」の育成方法を、精神論ではなく具体的なステップで解説しています。

資料内では、コミットメントを具体的な行動レベルで再定義し、目標とのGAP(ギャップ)を埋めるための思考法まで、緻密に解説しています。

マネージャーの意識変革から組織全体の当事者意識を醸成したい経営者の方は、ぜひ資料をダウンロードしてご活用ください。

要因3:個人の問題

成功体験の不足による自己肯定感の低下

上記の組織・マネジメントの問題が続くと、社員は「自分で考えて行動しても、評価されない」「自分には何も変えられない」という無力感を感じてしまいます。

挑戦する機会を与えられず、小さな成功体験を積むことができなければ、自己肯定感は下がり、「どうせ無理だ」と物事を自分事として捉える意欲そのものを失ってしまうのです。

この記事では当事者意識がない組織への対策をご説明していますが、当事者意識が低い個人に対しての詳細な対策は以下の記事でご説明しています。

当事者意識が高い「組織」を作る4つのアプローチ

では、具体的にどうすれば社員の当事者意識を高めることができるのでしょうか。

ここでは、明日から実践できる4つのアプローチを紹介します。

アプローチ1:ビジョンを共有し、目標を「自分事化」させる

会社の「ビジョン」を、チームの「ミッション」に翻訳する

経営者が語る壮大なビジョンを、そのまま現場に下ろすだけでは不十分です。

なぜなら、組織が拡大するにつれて経営と現場の間には物理的・心理的な距離が生まれ、ビジョンの意図や背景が正しく伝わりにくくなるからです。

この断絶をつなぎ、経営者の思想(ビジョン)を、現場が実行可能な言葉や行動(ミッション)に「翻訳」する。この組織の神経系統とも言える役割を担えるのは、図で示されている通り、経営と現場をつなぐことができる唯一の役割である「マネージャー」しか存在しません。

マネージャーの重要な役割は、そのビジョンを「自分たちのチームが果たすべき使命(ミッション)」へと翻訳し、メンバーの日常業務と結びつけることです。チームミーティングや1on1で、「この仕事が、会社の未来のどこに繋がっているのか」を繰り返し語り、腹落ちさせることが重要です。

OKRなどのフレームワークで、組織と個人の目標を連動させる

会社の挑戦的な目標(Objectives)と、それを測る主要な結果(Key Results)を設定し、部署、チーム、個人のOKRへとブレイクダウンしていく手法は、目標の自分事化に極めて有効です。

目標設定のプロセスにメンバー自身を巻き込み、自分の目標が会社全体の成功にどう貢献するのかを可視化することで、「やらされ感」は「達成したい」という意欲に変わります。

アプローチ2:適切な権限移譲と裁量権の提供

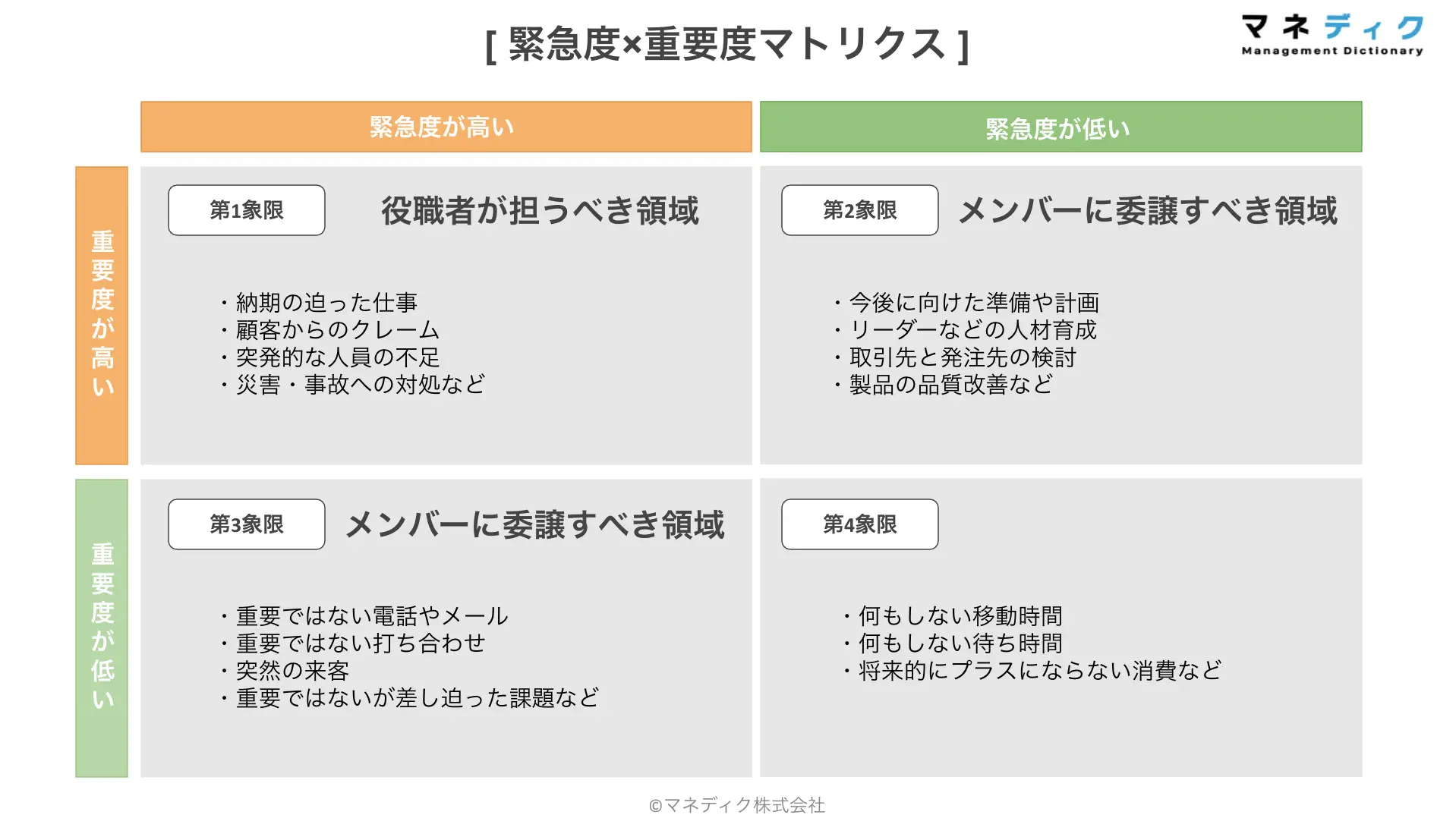

「緊急度と重要度」で見極める権限委譲のレベル

プレイングマネージャーが陥りがちなのが、「自分でやった方が早い」と仕事を抱え込んでしまうことです。しかし、それでは部下は育ちません。

緊急度×重要度のマトリクスを活用し、「重要だが、緊急ではない」業務(第2象限)や、「重要度は低いが、緊急度が高い」業務(第3象限)など、特に育成に繋がるような仕事を積極的に部下に任せていく意識が必要です。

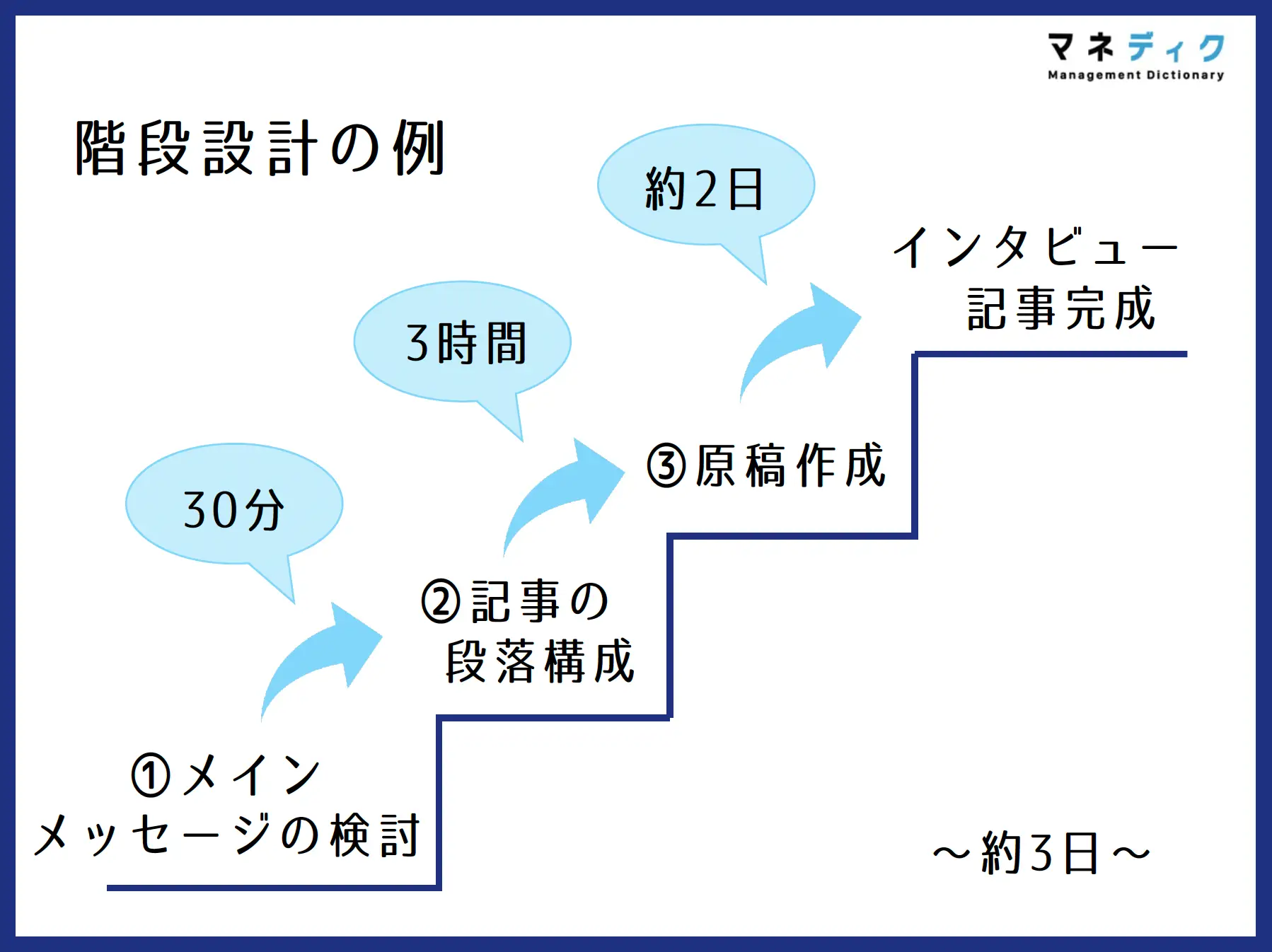

マイクロマネジメントに陥らない「階段設計」による進捗確認

「任せたはいいが、不安でつい口を出してしまう」という悩みは、仕事の任せ方に課題があります。

有効なのは、最終ゴールだけを共有するのではなく、ゴールに至るまでのプロセスをいくつかのステップ(階段)に分解し、各ステップの完了時点で報告・相談するルールを決める「階段設計」です。これにより、上司は安心感を得ながら部下の自律性を尊重でき、マイクロマネジントを防ぐことができます。

アプローチ3:挑戦を称賛し、失敗から学ぶ文化を醸成する

「加点評価」で挑戦する奨励する評価制度の具体例

失敗を恐れず挑戦する文化を作るには、評価制度の見直しが不可欠です。

ミスを減点するのではなく、難易度の高い目標への挑戦や、たとえ失敗してもそこから得た学びを評価する「加点評価」の仕組みを取り入れましょう。社内で「ナイスチャレンジ賞」のような表彰制度を設けるのも有効です。

具体的な評価制度の作り方は以下の記事でご説明しています。

失敗を「学び」に変えるフィードバック文化の作り方

失敗が起きた際に重要なのは、ミスを言及し、罰則を与えるのではなく、「この経験から何を学び、次にどう活かすか」を組織として考えることです。

マネージャーは、1on1などを通じて、失敗の背景を共に振り返り、建設的なフィードバックを行うことで、失敗を貴重な学習機会に変えることができます。

アプローチ4:情報をオープンにし、議論を活性化させる

会社の経営状況、プロジェクトの進捗、意思決定の背景――。

これまで一部の管理職しか知らなかった情報を、可能な範囲で社員にオープンにすることも、当事者意識を高める上で非常に効果的です。

自分が会社の状況を正しく理解しているという感覚は、「自分もこの会社を動かす一員だ」という自覚を促し、より質の高い意見や提案を引き出します。

なぜ当事者意識のある組織づくりが重要なのか?

当事者意識の醸成は、単なる精神論ではありません。

企業の持続的な成長に不可欠な経営課題であり、その効果は様々なデータによって裏付けられています。

組織全体の生産性向上

当事者意識は、社員エンゲージメントと密接に結びついており、企業の業績を左右する重要な指標です。

例えば、世界的なコンサルティングファームであるウィリス・タワーズワトソンの調査では、エンゲージメントの高い企業は低い企業に比べて営業利益率が3倍高いという報告もあります。

(ウィリス・タワーズワトソン『「持続可能なエンゲージメント」とは』)

また、慶應義塾大学の研究では、従業員の「働きがい」が高い企業ほど、労働生産性や売上高経常利益率が有意に高いことが示されています。

(リンクアンドモチベーション「慶應義塾大学との研究結果を公開~エンゲージメントスコアの向上は営業利益率・労働生産性にプラスの影響~」)

社員一人ひとりが当事者意識を持ってプロとして動くことで、指示待ちの時間がなくなり、問題発見から解決までのスピードが格段に上がります。これが積み重なると現場レベルでの意思決定が加速し、組織全体の生産性に直結していきます。

イノベーションの創出

イノベーションは、心理的安全性の高い環境で生まれるとされています。

社員が「自分の仕事だ」という当事者意識を持つと、現状をより良くするための改善提案や新しいアイデアを、失敗を恐れずに発言しやすくなります。

Google社がかつて推奨していた「20%ルール」のように、社員の主体的な探求がGmailのような革新的なサービスを生み出した事例は、当事者意識がイノベーションの土壌となることを示しています。

20%ルールとは:

業務時間の内の 20% を「普段の業務とは異なる」業務( Google においては新規事業立案 ) にあてて良いという制度です。

人材の定着と成長促進

エンゲージメントの向上は、離職率の低下にも大きく貢献します。

多くの調査で、若手が離職を選ぶ理由の上位には「仕事のやりがい」や「成長実感の欠如」が挙げられます。

(OpenWork「そりゃ辞めるわ…「3年以内に退職したZ世代」の退職理由ランキング…ワースト2位は「やりがい」、では1位は?」)

「やらされ仕事」から、自分の意志で工夫し、成果を出せる「自分事の仕事」へと意識が変わる時、仕事への満足度は大きく向上します。

自分の成長と会社の成長を重ね合わせられる環境は、優秀な人材にとって何よりの魅力となり、リテンション(人材定着)の鍵となるのです。

組織の当事者意識の醸成の鍵は、マネージャーにある

この記事で組織の当事者意識がなくなる理由や対処法を解説してきましたが、組織全体の当事者意識を醸成する鍵は、経営と現場をつなぐ「マネージャー」にあります。

各チームのマネージャーが、まず誰よりも業績達成に対する当事者意識を持ち、その熱量と具体的な行動をチームに伝播させることこそが、組織全体の「自分事」化の第一歩です。

以下の「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、これまで300社以上の成長ベンチャー企業をご支援してきた知見をもとに、「組織の誰よりも当事者意識を持ち業績達成にコミットするマネージャー」の育成方法を、精神論ではなく具体的なステップで詳細に解説しています。

マネージャーの意識変革を通じて組織全体の当事者意識を醸成したい経営者の方は、ぜひこの機会に資料をダウンロードしてご活用ください。