上級管理職の育成するには?求められる役割・スキルと実践的な育成方法を解説

なぜ今、上級管理職の育成が急務なのか?

「事業は順調に成長しているはずなのに、常に自分がボトルネックになっている」

「いつまで経っても、経営者視点を持った右腕と呼べる人材が育ってこない」

急成長中のベンチャー企業の経営者や人事責任者の方々から、このような切実な悩みをよく伺います。会社が拡大し、従業員が50人、100人と増える中で、社長が一人で全社員を直接マネジメントする体制は限界を迎えます。そこで重要になるのが、経営と現場の架け橋となる「上級管理職」の存在です。

しかし、多くの企業では、プレイヤーとして優秀だった人材をマネージャーに昇格させたものの、期待した「経営者視点」がなかなか身につかず、育成に課題を抱えています。これは単なるスキル不足の問題ではありません。事業の成長スピードそのものを左右する、極めて重要な経営課題なのです。

事実、経済産業省が公表した『人材版伊藤レポート2.0』でも、経営戦略と人材戦略を連動させることの重要性が強く指摘されており、特に次世代の経営を担うリーダーの育成は、企業の持続的成長における最重要課題と位置づけられています。

本記事では、元急成長ベンチャー取締役としての経験も踏まえ、なぜ上級管理職が育たないのか、その構造的な罠と、企業の未来を託せる真のリーダーを育てるための実践的な方法を解説します。

そもそも上級管理職とは?中間管理職との役割の決定的違い

一般的に「部長クラス」と称される上級管理職ですが、その本質的な役割は単なる役職名に留まりません。その違いは、時間軸とスコープ(責任範囲)にあります。

現場の業務遂行やチームマネジメントを主導する中間管理職(課長クラス)が、「How(いかに効率的に実行するか)」を問い、四半期〜1年という短期的な時間軸で、担当部署という限定的なスコープにおける「部分最適」を追求するのに対し、上級管理職は「What(何をすべきか)」や「Why(なぜそれをすべきか)」という根源的な問いを担います。

その視点は3〜5年先を見据えた中長期的な時間軸であり、事業部全体や複数部門にまたがる広範なスコープで「全社最適」を追求することが求められます。

この視座の高さと責任範囲の違いから、上級管理職には主に3つの重要な役割が期待されています。

役割1:経営戦略と現場の実行部隊を接続する「翻訳者」

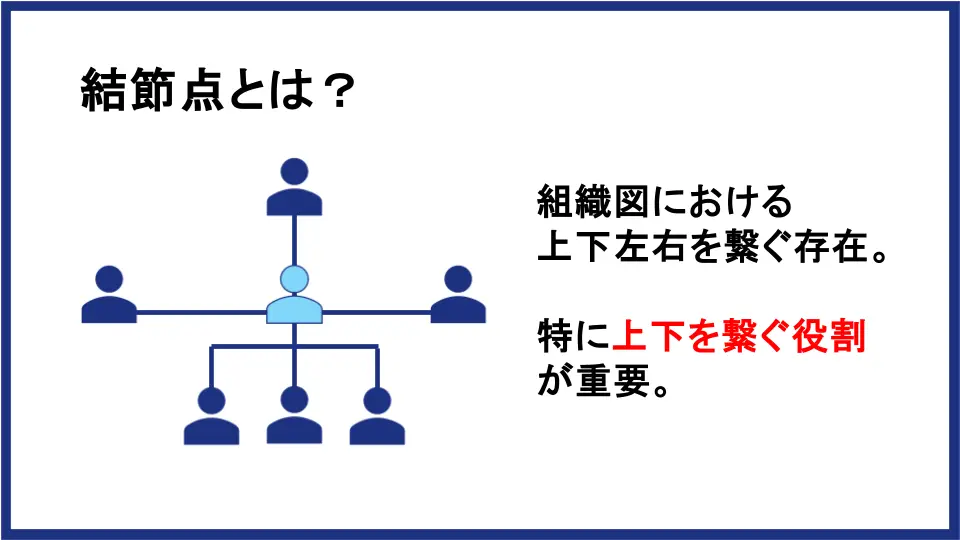

上級管理職の第一の役割は、経営陣が策定した抽象度の高いビジョンや経営戦略を、現場のメンバーが実行可能な具体的な戦術や計画に落とし込むことです。我々マネディクでは、「結節点」とも呼んでいます。

例えば、経営陣が掲げる「3年で売上を2倍にする」という目標を、そのまま現場に伝達するだけでは、メンバーは「自分ごと」として捉えられず、実行の精度は上がりません。

上級管理職は、「どの市場の、どの顧客層に、どのような新価値を提供して達成するのか」という事業シナリオにまで翻訳し、各部署のアクションプランにまでブレイクダウンする責任を負います。

なぜこの戦略が必要なのか、自部門の業務とどう結びつくのかを丁寧に接続し、現場の納得感を醸成してこそ、組織は一つの方向を向いて力強く進むことができるのです。

役割2:事業の”次なる柱”を創る「事業開発者」

既存事業の安定的な運営管理(マネジメント)は中間管理職の重要な役割ですが、上級管理職にはそれに加え、市場の変化や顧客のニーズを先読みし、会社の未来を創る新しい事業の種を見つけ、育てる役割が求められます。

これは、単に新しいアイデアを出すだけでなく、ヒト・モノ・カネといった限られた経営資源を、どの既存事業からどの新規事業へ再配分するのか、という痛みを伴う意思決定を行うことを意味します。

常に会社の非連続な成長を牽引するため、時には既存事業の縮小や撤退といった厳しい判断を下すことも、その重要な職務の一つです。

役割3:理念を体現し、組織文化を醸成する「伝道師」

組織が拡大するにつれて、創業時にあったはずの価値観や一体感は、どうしても希薄になりがちです。

我々マネディクでは、カルチャーを「『こういう場面ではこう考え、こう動く』という統一された行動様式」、すなわち「組織のOS」と定義しています。上級管理職は、このOSをインストールし、日々アップデートし続ける「伝道師」でなければなりません。

自らが企業の理念やバリューを誰よりも深く理解し、日々の言動を通じて体現する。そして、採用、評価、フィードバックといったあらゆるマネジメントシーンでそのOSを適用し、組織の隅々にまで浸透させる。この文化醸成こそが、変化の激しい時代を乗り越える、強固な組織の土台を築くのです。

上級管理職に求められる3つの必須スキル

「現場で最も成果を上げていたエースプレイヤーを部長に抜擢したのに、全く機能しない」という事態は、なぜ起こるのでしょうか。

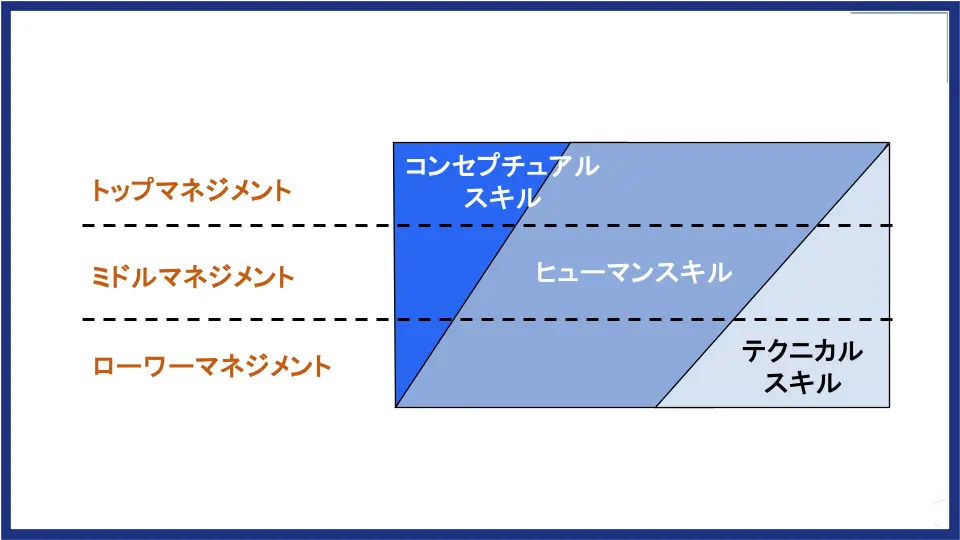

経営学者のロバート・カッツが提唱した「カッツ・モデル」は、その理由を明確に示しています。このモデルでは、管理職に求められるスキルを「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つに分類し、役職に応じてその重要度の比重が変化すると説明されています。

中間管理職までは、現場での業務遂行能力であるテクニカルスキルの比重が大きいですが、上級管理職になるにつれて、物事の本質を捉えるコンセプチュアルスキルの重要性が飛躍的に高まります。

上級管理職への昇格は、スキルの「延長線上」にあるのではなく、「質的転換」が求められるのです。

コンセプチュアルスキル(概念化能力):複雑な事象の本質を見抜く力

コンセプチュアルスキルとは、一見するとバラバラで複雑に見える情報の中から、共通項や因果関係を見出し、問題の「本質」を捉える能力のことです。

これは、単に問題を解決するだけでなく、「そもそも、我々が解くべき真の問い(イシュー)は何か?」を定義する力と言えます。

例えば、「営業の成約率が低い」という事象に対し、「商品力の問題か」「営業手法の問題か」「市場のニーズが変化したのか」といった複数の仮説を立て、構造的に問題を捉え直す思考を指します。このスキルがなければ、目先の事象に振り回され、場当たり的な対応に終始してしまいます。

ヒューマンスキル(対人関係能力):多様なステークホルダーを巻き込む力

部下を指導・育成する対人関係能力は中間管理職にも必要ですが、上級管理職に求められるヒューマンスキルは、その対象と目的が大きく異なります。

中間管理職のそれが主に「内向き」(部下との信頼関係構築)であるのに対し、上級管理職のそれは「外向き・横向き」(他部門や社外との交渉・調整)の側面が強くなります。

部門間のコンフリクトを解消し、より大きな組織目標のために「Win-Win」の関係を築く。そのためには、論理的な正しさだけでなく、相手の立場や感情を理解し、信頼関係を構築する高度なコミュニケーション能力、いわば「組織を動かす政治力」が不可欠です。

テクニカルスキル(業務遂行能力):専門性を組織の力に転換する力

テクニカルスキルと聞くと、プレイヤーとしての専門性を想像しがちですが、上級管理職にとってのテクニカルスキルとは、自らがプレイヤーとして手を動かす能力ではありません。

それは、「自身の専門性を他者でも再現可能なレベルにまで抽象化・体系化し、組織知に転換する能力」です。

例えば、自身がトップセールスだった経験を活かすにしても、個人で売り続けるのではなく、「売れる仕組み」や「営業メソッド」を体系化し、組織全体に展開することで、チーム全体の営業力を底上げする。このように、属人的な「匠の技」を、誰もが使える「仕組み」に変える力こそが、上級管理職に求められるテクニカルスキルなのです。

成長ベンチャーが陥る上級管理職育成の3つの罠

私がこれまで300社以上の成長ベンチャーをご支援する中で、多くの企業が上級管理職の育成に苦戦する、共通の構造的な「罠」があることに気づきました。

外部研修を導入する前に、まずは自社の組織風土や経営のあり方そのものに、育成を阻害する要因がないかを見直す必要があります。

罠1:プレイングマネージャーの賞賛文化

特にベンチャー企業では、マネージャー自身が現場の第一線で成果を出し続ける「プレイングマネージャー」を高く評価しがちです。

もちろん、現場感を持ち続けることは重要ですが、この文化が過度に行き過ぎると、マネジメント業務や後進の育成に時間を割くことが「成果を出していない」と見なされる風潮を生み出します。

その結果、候補者たちはいつまでもプレイヤーとしての成功体験から抜け出せず、全社最適の視点を持つ機会を逸してしまいます。経営者として、「個人の成果」ではなく「チームの成果を最大化するマネジメント」をこそ評価するという明確なメッセージが必要です。

プレイングマネージャーに関しては以下の記事で詳しく解説しているので、ご興味ある方はご覧ください。

罠2:経営情報のブラックボックス化

「まだ役員でもない人間に、経営の重要な情報は見せられない」と、経営会議の議事録や詳細な財務状況といった情報を、経営陣だけで抱え込んでいないでしょうか。

しかし、経営者視点を身につけてほしいと願いながら、その判断の根拠となる情報を与えないのは矛盾しています。

情報を遮断された候補者は、いつまでも「指示待ち」の姿勢から抜け出せません。あえて経営の生々しい情報に触れさせ、当事者意識を持たせることが、視座を引き上げる第一歩です。

罠3:「研修丸投げ」という育成の放棄

上級管理職の育成は、人事部や外部の研修会社に任せておけばよい、という考え方は最も危険な罠です。もちろん、外部の知見を活用することは有効ですが、育成の主体はあくまで経営者自身であるべきです。

なぜなら、上級管理職に求められるのは、一般的な経営理論ではなく、「自社の経営者(社長)なら、この局面でどう考え、どう判断するか」という思考プロセスそのものだからです。

経営者自身の貴重な時間を投資し、候補者と向き合い、その思考をインストールする時間こそが、最高の研修なのです。

上級管理職の育成ステップ

では、これらの罠を回避し、上級管理職を育てるためには、具体的に何をすればよいのでしょうか。

以下で成長企業で上級管理職を育成するためのステップを解説していきます。

ステップ1:候補者の選抜とミッションの言語化 (育成の土台作り)

まず、将来の経営幹部候補となる人材を2〜3名、慎重に選びます。ここで用いるべきが、GE(ゼネラル・エレクトリック)社が活用したことでも知られる人材評価ツール「9ボックスグリッド」の考え方です。

これは、「業績」と「潜在能力(ポテンシャル)」の2軸で人材を評価するフレームワークですが、成長ベンチャーにおいては、ポテンシャルの軸を「バリュー(企業理念)の体現度」に置き換えるべきです。目先の業績だけでなく、「会社のバリューを体現しているか」「学習意欲や素直さがあるか」といった観点から、将来のリーダー候補を見極めます。

そして、選抜した候補者と共に「育成計画書」を作成します。「なぜあなたを選んだのか」「3年後、会社の中でどのような役割(ミッション)を担ってほしいのか」という期待を経営者自身の言葉で具体的に伝えます。

同時に、本人の中長期的なキャリアビジョンもヒアリングし、会社が提供できる成長機会とすり合わせることで、育成への当事者意識とコミットメントを最大限に引き出します。

ステップ2:意図的に設計された「修羅場」の提供

座学の研修だけでは、経営視点は決して身につきません。成長の核となるのは、現職の責任範囲を一段超えるような、意図的に設計された「ストレッチ・アサインメント(修羅場経験)」です。

具体的には、以下のような機会を提供します。

- 不採算事業の事業責任者として、撤退か再生かの判断を委ねる。

- 新規事業開発プロジェクトのリーダーとして、予算獲得から事業計画策定、実行までを一任する。

- 全社横断のDX推進など、既存の組織構造では解決できない複雑な課題の解決をミッションとして与える。

この際、経営者の役割は、答えを与えることではありません。心理的安全性を確保し、「失敗しても会社が潰れることはない。責任は自分が取る」という姿勢を見せた上で、「この課題の本質は何だと思う?」「最初の一歩として、誰を巻き込むべきか?」といった問いを投げかけ、候補者自身の内省と意思決定を促す「スパーリングパートナー」に徹することが重要です。

ステップ3:経営者による薫陶とリフレクション

「修羅場」という経験を本当の学びに変えるために不可欠なのが、経営者による直接的な薫陶と、経験を言語化・概念化させる「リフレクション(内省)」の機会です。

- 週次1on1の実施

- 進捗確認ではなく、候補者が直面している課題に対して「どのように考え、判断したのか」という思考プロセスを深掘りします。そして、「自分ならこう考える」という経営者自身の意思決定のOSをインストールしていきます。

- 経営会議への参加と役割付与

- 単なるオブザーバー参加ではなく、「担当事業の中期計画」を発表させるなど、経営陣の一員としての役割を与えます。役員陣がどのような情報に基づき、どのような議論を経て意思決定しているのかを肌で感じさせ、視座を強制的に引き上げるのです。

- 360度フィードバックの導入

- 上司である経営者からだけでなく、同僚や部下、他部門のメンバーからもフィードバックを得る機会を設けます。これにより、本人が自覚していないリーダーシップ上の課題を客観的に認識させ、改善を促します。

これら3つのステップを連動させ、サイクルとして回し続けることこそが、付け焼き刃ではない、真の経営人材を育成する唯一の道なのです。

上級管理職の育成は、企業の未来への最重要投資

本記事では、上級管理職に求められる役割やスキル、そしてその育成を阻む罠と、実践的な育成ステップについて解説しました。

上級管理職の育成は、単なる人事施策の一つではありません。経営者自身の時間を未来のリーダーに投資し、「自分がいなくても成長し続ける組織」のOS(オペレーティングシステム)となるカルチャーを築く、最重要の経営戦略です。

プレイヤーとして優秀な人材が、経営視点を備えたリーダーになるには、時間もエネルギーもかかります。しかし、その投資こそが、企業の持続的な成長を実現する唯一の道と言えるでしょう。

「右腕が育たない」「組織の成長に限界を感じる」

そう感じていらっしゃる経営者の方も多いのではないかと思います。

我々マネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャーをご支援してきた知見を基に、事業が成長する”組織カルチャー”を構築するプログラムを提供しています。

カルチャーを単なる雰囲気ではなく、「『こういう場面ではこう考え、こう動く』という統一された行動様式」、すなわち「組織のOS」と定義しています。本記事で解説したような上級管理職の育成も、このOSが強固であって初めて機能します。

上級管理職の育成、そしてその土台となるカルチャー構築について、より具体的なノウハウを知りたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。