部下育成の課題はなぜ起こる?対象別がぶつかる壁と解決策をご紹介

はじめに:部下育成で直面する3つの壁

「部下をどう育てればいいかわからない…」

この悩みは、役職や立場によってその深刻さや種類が異なります。

この記事では、部下育成という共通のテーマを、3つの異なる視点から深掘りしていきます。

- 現場の管理職(マネージャー):

「プレイヤーとしては優秀だったのに、人に教えるのがこんなに難しいなんて…。自分のやり方は間違っているのだろうか?」 人事責任者:

「現場任せの育成に限界を感じる。全社で取り組むべきなのに、どう仕組み化すれば…」経営者:「事業は伸びているのに、人が育っていない。このままでは『100人の壁』を越えられない…」

もし、あなたがこのいずれかに当てはまるなら、この記事は必ずお悩みを解決できると思います。

単なる一般論ではなく、それぞれの立場で直面するリアルな課題を解き明かし、明日から試せる具体的な解決策を提案します。

1. 【管理職の壁】現場マネージャーが抱える課題

現場の最前線でチームを率いる管理職(マネージャー)は、部下育成における最も直接的な悩みを抱えています。

特に、プレイヤーとして優秀だった人ほど、マネージャーになった途端に壁にぶつかるケースは少なくありません。

1-1. プレイングマネージャーから抜け出せない

「自分がやった方が早いし、正確だ」 と考えて、つい自分で業務を抱え込んでしまう。

これは、多くの新米マネージャーがぶつかる壁です。

特に元々エースプレイヤーであった人ほど、部下に任せることへのもどかしさや、クオリティ低下への不安を感じやすい傾向にあります。

エースプレイヤーであったからこそ、チームの目標を達成しなければならないという強い責任感と、部下の成長を待っていられないという焦りを抱えがちです。自分の時間を犠牲にしてでも成果を出そうとしますが、結果として当人は疲弊し、部下はいつまで経っても育たないという悪循環に陥ってしまうのです。

1-2. 指示やフィードバックが上手く伝わらない

自分の中では明確に伝えているつもりでも、部下からは「もっと具体的に教えてほしい」と言われて戸惑ってしまったり、あるいは「分かりました」と返事はするものの、認識がズレていて結局手戻りが多くなってしまったり。

上記のような経験はありませんか?

経験や価値観が異なる若手メンバーとのコミュニケーションでは、自分の「当たり前」が通用しない場面が増えています。良かれと思ってしたアドバイスが「一方的だ」と受け取られたり、具体的な行動に繋がらなかったり。どうすれば部下の心に響き、行動変容を促せるのか、その方法が分からず指導に自信をなくしてしまうのです。

1-3. メンバーのモチベーションの源泉が分からない

チームの成果を最大化するためには、メンバー一人ひとりの意欲を引き出すことが不可欠です。

しかし、以前は活発だった会議での発言が減ったり、仕事のレスポンスが遅くなったりと、明らかに熱意の低下を感じると、「どうアプローチすればいいんだ…」と頭を抱えてしまいます。

特に、自身がプレイヤーとして常に高いモチベーションで仕事に取り組んできたマネージャーほど、「なぜ彼(彼女)はやる気がないのだろう?」と、部下の気持ちを理解できずに悩む傾向があります。

- 1on1で「何か困っていることはない?」と聞いても、「特にないです」という返事。

- 目標設定をしても、それが「やらされ感」に繋がっているように見える。

- 部下が「何に喜びを感じ」「何を大切にしているのか」という内面的なモチベーションの源泉を掴め ないまま、空回りしてしまう。

上記は多くのマネージャーが直面する根深い課題です。

2. 【組織の壁】育成が仕組み化されない企業の共通課題

現場の管理職が抱える悩みの背景には、より根深い「組織」としての構造的な課題が潜んでいることが少なくありません。

育成がうまく機能しない企業には、共通する特徴が見られます。

2-1. 育成方針が不明確で、場当たり的になっている

会社として「どのような人材を育てたいのか」という明確なビジョンや方針が定まっていないため、育成施策が場当たり的になってしまうケースです。

流行りの研修を単発で導入してみたり、問題が起きた部署にだけヒアリングをしたりと、一貫性のない対応に終始してしまいます。

その結果、時間とコストをかけても、組織全体の育成力向上には繋がらず、「研修をやっただけ」で終わってしまうのです。

2-2. 管理職の育成スキルが属人化している

「あの部長のチームはいつも雰囲気が良くて、若手もどんどん育つのに、うちの部署は…」

このように、部下育成の成果が特定の優秀なマネージャーの個人的なスキルや人間性に依存してしまっている状態は、組織にとって大きなリスクです。その人が異動や退職をすれば、その部署の育成ノハウは失われてしまうからです。

全社的な育成の基準や共通言語がないため、マネージャーごとに指導方法がバラバラになり、組織として育成の質を担保・向上させることが困難になっています。

2-3. 研修を実施しても効果が見えない

経営陣から「先日実施した研修、効果はどうだった?」と問われた際に、具体的な成果を報告できず、歯がゆい思いをしている担当者も少なくありません。

研修後のアンケートで満足度が高くても、それが現場での行動変容や業績向上にどう結びついたのかを測定する仕組みがない。そのため、育成への投資対効果(ROI)を明確に示せず、次の予算確保や新しい施策の提案にも説得力を持たせることが難しくなってしまうのです。

3. 【経営の壁】事業成長を阻む「〇〇人の壁」と人材育成の課題

創業期を乗り越え、事業が急成長するフェーズで、経営者はこれまでとは質の異なる組織課題に直面します。

よく「30人の壁」「50人の壁」「100人の壁」と呼ばれる拡大フェーズの段階では、人材育成が事業の成長を左右する極めて重要な経営課題となります。

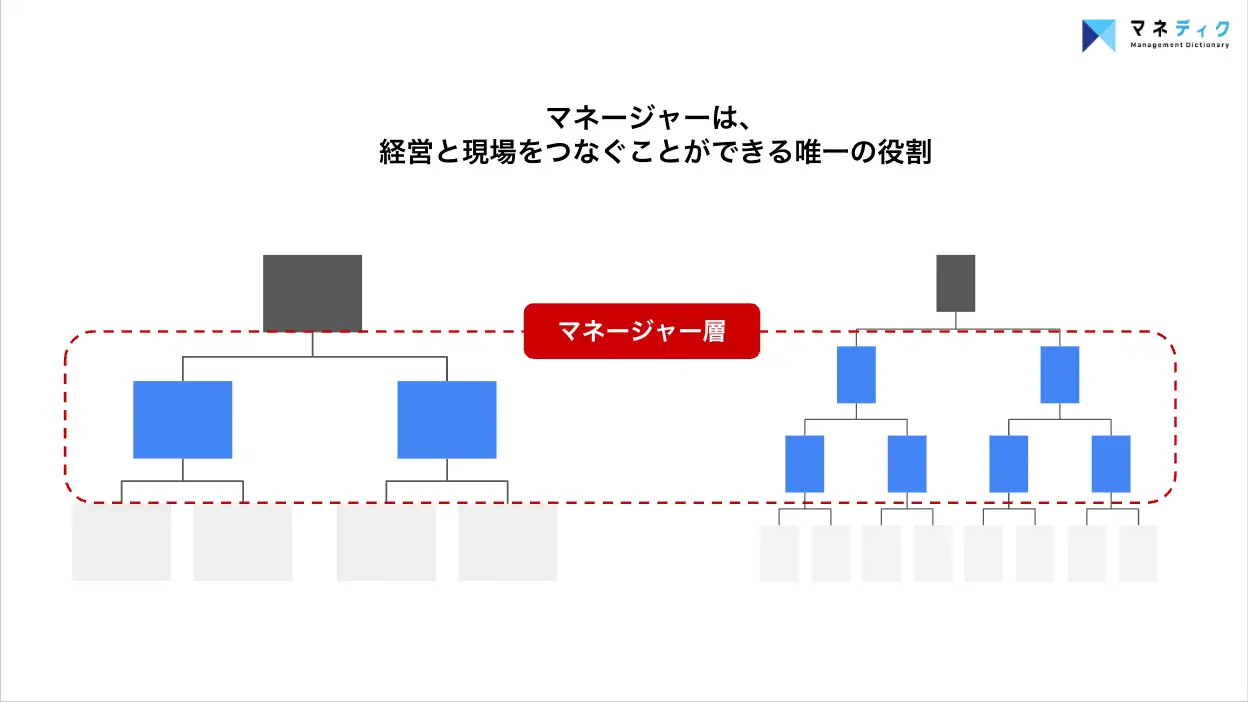

3-1. ミドルマネージャーの疲弊と育成のボトルネック化

組織が30人を超えると、経営者が全社員を直接マネジメントすることに限界が見え始め、50人、100人と拡大するにつれて、その課題は深刻化します。

そこで重要になるのが、経営と現場を繋ぐミドルマネージャーの存在です。

しかし、成長企業では、このミドルマネージャー自身がプレイングマネージャーとして目の前の業務に追われ、部下育成にまで手が回っていないケースが散見されます。彼らが疲弊し、育成機能がボトルネックとなることで、次世代のリーダーが育たず、組織全体の成長が頭打ちになってしまうのです。

3-2. 理念やビジョンが現場に浸透しない

創業期には経営者の情熱やビジョンが阿吽の呼吸でメンバーに伝わっていたものも、組織が拡大し、階層が増えるにつれて、その熱量が現場の末端まで届きにくくなります。

「何のためにこの仕事をしているのか」という目的意識が希薄になり、部署間の連携不足や、創業メンバーと中途入社メンバーの温度差といった形で、組織の一体感が失われやすくなります。

これは単なるコミュニケーションの問題ではなく、企業のカルチャー、つまり「価値観」そのものが揺らいでいるサインであり、経営者が主体的に取り組むべき育成課題です。

4. 部下育成の課題を解決する5つのコツ

これまで見てきたように、部下育成の課題は立場によって様々です。

しかし、これらの課題を乗り越えるためには、共通して重要となる5つのコツがあります。

4-1. 「教える」から「引き出す」へ意識を変える

多くの管理職が陥りがちなのが、「ティーチング(Teaching)」、つまり一方的に答えを教える指導方法に偏ってしまうことです。もちろん、業務の基本を教えることは重要ですが、それだけでは部下は指示待ちになってしまいます。

大切なのは、「コーチング(Coaching)」の視点を持つことです。

コーチング経験は必要ありません。まずは、コミュニケーションを通じて質問を投げかけ、部下自身に考えさせ、答えやアイデアを「引き出す」ことを意識しましょう。

これにより、部下の主体性や思考力が養われ、自律的に行動できる人材へと成長していきます。

4-2. 期待役割と目標を具体的にすり合わせる

部下の本音とやる気を引き出すためには、1on1でのコミュニケーションが効果的です。

しかし、ただ雑談するだけでは意味がありません。

以下のステップで、部下の成長に繋がる具体的な目標設定を行いましょう。

実例で学ぶ!1on1での目標設定 3ステップ

Step 1:安心感を作り、現状を共有する(関係構築)

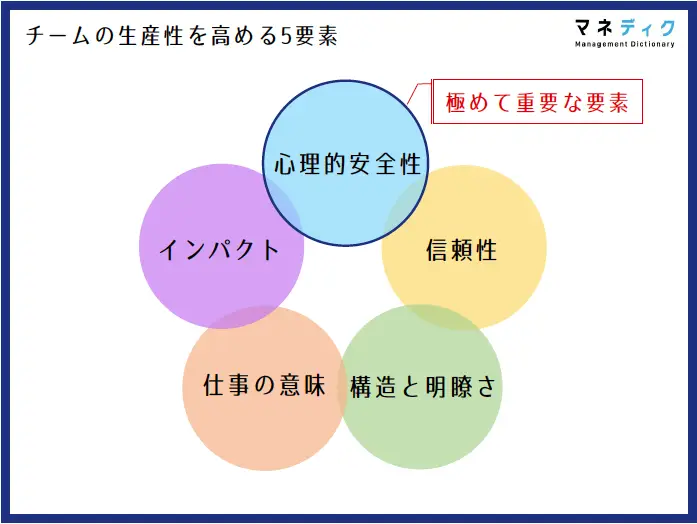

まず最も重要なのは、部下が本音を話せる「心理的安全性」を確保することです。

評価面談のような堅苦しい雰囲気ではなく、あくまで「あなたの成長をサポートするための時間だよ」というメッセージを伝えましょう。

【切り出し方例】

⚫︎「〇〇さん、いつもありがとう。今日は業務の進捗確認というより、最近の仕事についてどう感じてるか、ざっくばらんに話せると嬉しいな。」

⚫︎「最近どう?仕事で面白いと感じることとか、逆にもう少しこうだったら良いのに、って思うこととかある?」

【ポイント】

⚫︎傾聴の姿勢:

上司が8割話すのではなく、部下が8割話せるように意識する。

相槌や頷き、オープンな質問(Why, What, Howなど)で対話を促します。

⚫︎事実の確認:

「〇〇のプロジェクト、大変そうだけどやりがいはある?」など、具体的な業務に触れながら現状の認識を共有するのは効果的です。

Step 2:内なる動機を引き出し、未来の理想像を描く(動機形成)

部下が自走するためには、目標が「やらされ仕事」ではなく「自分のキャリアアップに役立っている」と感じられることが重要です。

そのために、仕事と本人のキャリア観や価値観を結びつける質問を投げかけます。

【質問例】

⚫︎「チームの目標は一旦横に置いて、〇〇さん個人として、この仕事を通じてどんな力をつけたい?」

⚫︎「もし何の制約もなかったら、このチームでどんな役割に挑戦してみたい?」

⚫︎「1年後、社内で『〇〇のプロ』として頼られる存在になるとしたら、どんなスキルを身につけていたい?」

【ポイント】

⚫︎未来志向の対話:

「できていないこと」を指摘するのではなく、「できるようになりたいこと」に焦点を当て、ポジティブな未来を一緒に描くように心がけましょう。

⚫︎承認と尊重:

部下から出てきた願望やアイデアを、「いいね!」「面白いね」とまずは受け止め、尊重する姿勢が本音を引き出します。

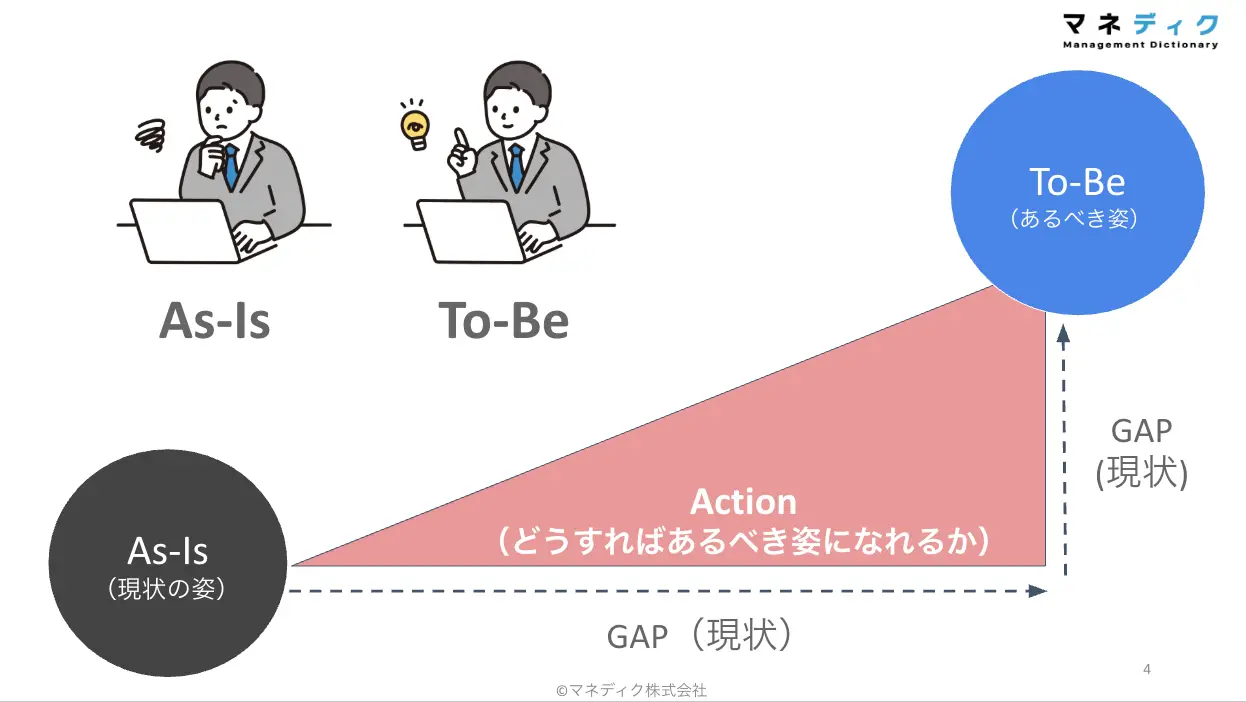

Step 3:理想と現実を繋ぎ、具体的な行動目標に落とし込む(合意形成)

未来の理想像が見えたら、そこから逆算して「今、何をすべきか」を具体的な行動目標に落とし込みます。

この際の具体的な行動目標は、上司が一方的に決めるのではなく、あくまで本人と「合意」するプロセスだということは忘れないように注意しましょう。

【質問例】

⚫︎「その理想像に近づくために、次の3ヶ月でできそうな『スモールステップ』って何だろう?」

⚫︎「その目標を達成するために、私にどんなサポートができそうかな?誰かを紹介した方がいい?それとも、毎週進捗を確認する時間を作ろうか?」

【ポイント】

⚫︎共同作業:

「目標はこれだから」と押し付けるのではなく、「一緒に考えよう」というスタンスで、目標達成までの道のりを共に設計します。

⚫︎SMARTな目標設定:

設定する目標は、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Realistic(関連性がある)、Time-bound(期限がある)の5つの要素を満たしているかを確認し、目標の解像度を高めます。

【注意!】やってはいけないNG対話

⚫︎詰問型:

「なんでできないの?」「理由は?」と問い詰める。

⚫︎一方的な押し付け:

「君にはこれをやってほしい」「目標はこれだから」と決めてかかる。

⚫︎他のメンバーとの比較:

「〇〇さんはもうできているのに…」と比べる。

このような対話は、部下との信頼関係を損なう原因になるため絶対に避けましょう。

4-3. 失敗を許容し、挑戦を促す文化を作る

部下が新しいことに挑戦するためには、「失敗しても大丈夫」と思える環境、すなわち「心理的安全性」が不可欠です。

上司が「失敗は成功のもとだ。サポートはするから、思い切ってやってみよう」という失敗にも前向きな姿勢を示すことで、部下は安心してチャレンジできます。たとえ失敗したとしても、責めるのではなく、「今回の経験から何を学べたか」を一緒に振り返ることで、失敗は貴重な学習機会へと変わります。

4-4. 育成を仕組み化し、会社全体で取り組む

部下育成を個々の管理職の努力だけに頼っている属人化状態ではなく、会社全体でサポートする仕組みを構築することが重要です。

- OJTとOff-JTの連携:

現場での実践(OJT)と、研修などの学習機会(Off-JT)を連動させ、学びが現場で活かされるように設計する。 - メンター制度の導入:

年の近い先輩社員が、業務だけでなく精神的な面も気にかけることで、新人の早期離職を防ぎ、定着を促す。 - 育成ノハウの共有:

マネージャー同士が育成の成功事例や悩みを共有する場を定期的に設け、組織全体の育成レベルを底上げする。

これらの仕組みを整備することで、育成が属人化するのを防ぎ、持続可能な育成体制を築くことができます。

4-5. 経営者自らが育成の重要性を発信する

最終的に、組織の育成文化を根付かせる上で最も重要なのは、経営陣の強いコミットメントです。

経営者や最高責任者など組織の方向性を定めていく人たちが、人材育成の重要性を繰り返し、力強く発信し続ける必要があります。

特に、目先の業績に追われ疲弊しているミドルマネージャーに対しては、短期的な業績と同時に、会社の未来を担っていくリーダーを育成することの重要性をきちんと伝えましょう。

マネージャー陣が安心して育成に取り組める環境を保証することで、組織全体のベクトルが良い方向に向いていきます。

5. まとめ:部下育成は未来への投資

本記事では、管理職、人事、経営者という3つの異なる立場から、部下育成の課題と解決策を解説してきました。

部下育成は、一朝一夕で成果が出るものではありません。

しかし、この記事を通じて、課題解決の第一歩を踏み出すヒントを得られたかもしれません。

もし、あなたが本気で組織の育成力を高め、事業成長を加速させたいと考えるなら、私たち『マネディク』が力になります。

マネディクは、300社以上の成長ベンチャーを支援してきた実績を基に、各社のフェーズや課題に合わせた具体的なソリューションで、部下育成の悩みを解消し、組織の未来を共に創ります。

ぜひお気軽にお問い合わせください!