ベンチャー企業の成長を加速させる管理職とは?役割・育成方法から仕組み作りまで徹底解説

なぜ今、ベンチャー企業で「管理職」の重要性が増しているのか?

「事業は順調に伸びているはずなのに、なぜか組織の一体感が失われてきた」

「優秀なプレイヤーだった社員をマネージャーに抜擢したが、うまく機能していない」

急成長を遂げるベンチャー企業において、このような悩みは、組織が拡大する過程で直面する「成長痛」のサインです。

創業期にはトップの強力なリーダーシップと数名のスタープレイヤーの活躍で乗り越えられた課題も、組織が拡大するにつれて通用しなくなります。

事業成長の“壁”を乗り越えるキーパーソン

企業の成長過程には、「30人の壁」「50人の壁」「100人の壁」といった、組織が質的な変化を求められる節目が存在します。この“壁”を乗り越える上で、キーパーソンとなるのが「管理職」です。

経営者がどれだけ優れたビジョンを描いても、それを現場の隅々にまで浸透させ、具体的なアクションに落とし込む存在がいなければ、組織はスケールしません。

管理職は、まさにその架け橋となる重要な存在となります。

▼「30人の壁」「50人の壁」「100名の壁」についてはこちらの記事をご覧ください。

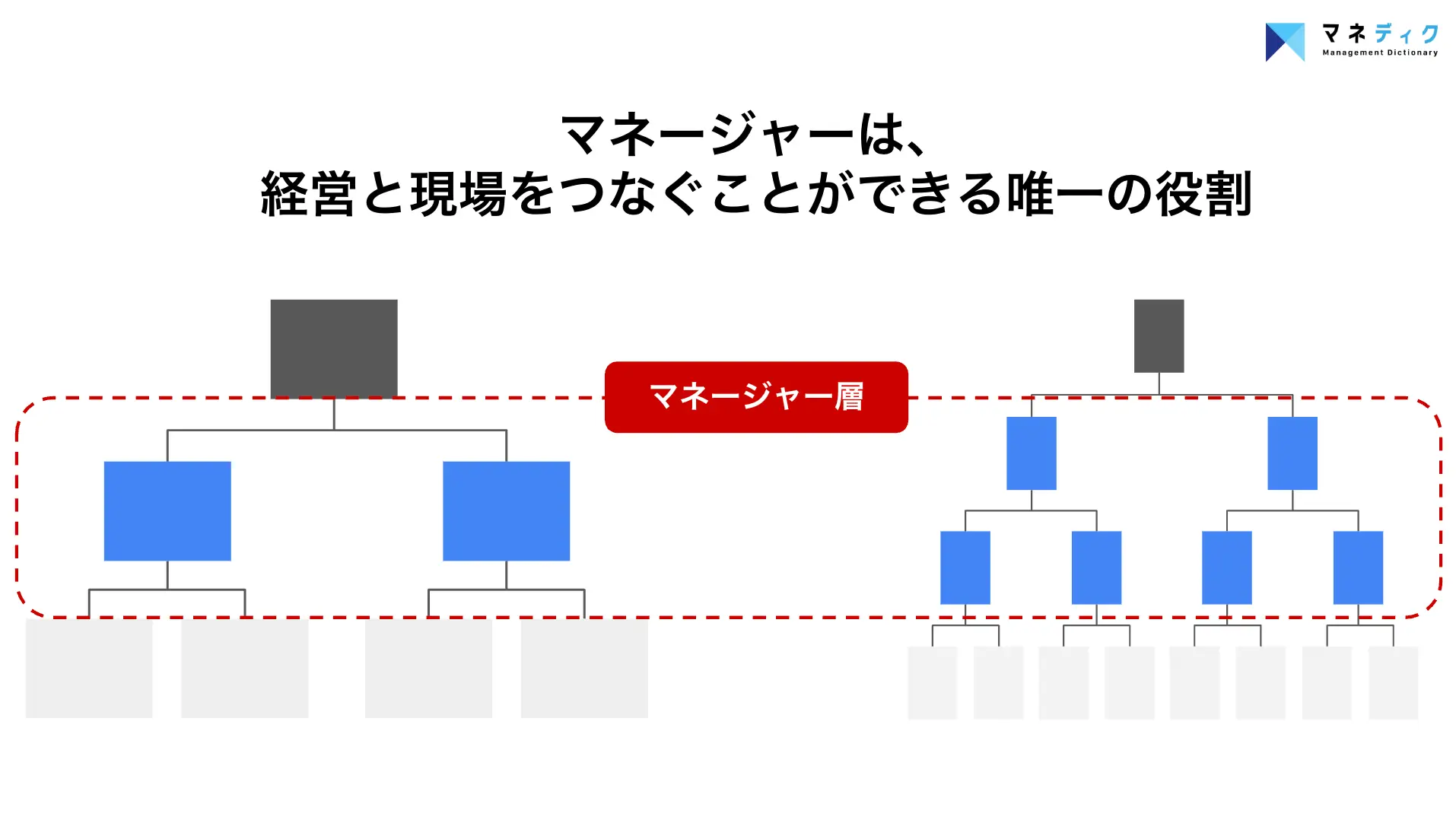

経営と現場をつなぐ「ハブ」としての役割

管理職は、経営陣の意思決定を現場の言葉に翻訳して伝え、同時に、現場で起きているリアルな課題やメンバーの声を吸い上げて経営にフィードバックする「ハブ」としての役割を担います。

このハブ機能が円滑に働くことで、組織は変化に迅速に対応し、一体感を保ちながら成長を続けることができます。

逆に、管理職が機能不全に陥ると、経営と現場の間に溝が生まれ、組織の成長は鈍化してしまうのです。

経営層の意図が正しく伝わらず、現場の声が届かない、といった"縦のズレ"や、部署間の"横のズレ"を解消するために、マネージャーが普段から意識すべき具体的な思考フレームをご準備しました。

300社以上の成長ベンチャーを支援して体系化された 「成長ベンチャーのマネージャーに必須の思考フレーム 11選」 は、結節点としての役割を果たすための考え方を含め、ベンチャー企業で成果を出すために必須の思考フレームを網羅的に解説しています 。

ぜひ、本記事と併せてご確認ください。

ベンチャーが直面する、組織拡大期の3つの「壁」

その理由は、多くのベンチャーが直面する以下の3つの「壁」を乗り越える上で、管理職が中心的な役割を果たすからです。

壁1:「プレイングマネージャー」の罠とチームの属人化

特に「30人の壁」前後で、多くの新任管理職がこの壁にぶつかります。

優秀なプレイヤーであったがゆえに、管理職になった後も自らがプレイング業務に没頭してしまい、本来注力すべきチームマネジメントやメンバーの育成、仕組み化に手が回らなくなるのです。

結果として、管理職自身の業務はパンクし、チームは「その人でなければ仕事が進まない」という属人化の状態に陥り、生産性が頭打ちになってしまいます。

壁2:経営と現場の「翻訳者」としてのプレッシャー

社員数が50人を超え、経営者の声が直接届きにくくなると、そのビジョンやカルチャーを現場に浸透させる「翻訳者」としての役割が管理職に重くのしかかります。

経営の意図を正確に汲み取り、現場の言葉で伝えなければ、組織の一体感は失われ、メンバーの目的意識も希薄化してしまいます。

壁3:手本なき「自己流マネジメント」の限界

「100人の壁」を目前にすると、管理職自身が「手本」や「育成の仕組み」がないまま、自己流でマネジメントを行わなければならないという課題に直面します。OJT頼りの環境では、自身のマネジメントが正しいのか確信が持てず、孤独に陥りがちです。

ベンチャーの管理職に求められる4つの役割

前述した壁を乗り越え、組織を次のステージへと導くために、ベンチャー企業の管理職には大きく分けて4つの役割が求められます。

役割1:戦略を具体的なアクションに落とし込み、チームの成果を最大化する

変化の激しいベンチャーでは、全社の向かうべき方向性を素早く現場のアクションに繋げなければ、競合に遅れを取ってしまいます。管理職が戦略と現場を結びつけることで、組織全体の実行スピードが向上します。

そのために重要になるのは、経営陣が定めた全社戦略を正しく理解し、それを自チームのミッションや個人の目標にまで具体的にブレイクダウンする役割です。

ただタスクを割り振るだけでなく、なぜこの目標を追うのかという背景や意義を伝え、メンバーのやる気を醸成しながら、チーム全体の成果を最大化することが求められます。

役割2:メンバー一人ひとりと向き合い、才能と主体性を引き出す

ベンチャーの成長は、社員一人ひとりの成長と直結しています。

メンバーの能力を最大限に引き出し、自律的に動ける人材を育てることが、そのまま組織の成長エンジンとなります。

そのため、メンバーの育成も管理職の重要な役割の一つです。

定期的な1on1ミーティングなどを通じて、メンバー一人ひとりのキャリア志向や価値観を理解し、彼らの強みや才能を最大限に引き出すための支援も業務を通じて行いましょう。指示待ちではなく、メンバーが自ら考えて行動する「主体性」を育むことが、チームや組織の持続的な成長に繋がります。

役割3:自らが会社のビジョンやカルチャーを体現し、チームに浸透させる

ルールや制度が未整備なベンチャーにおいて、ビジョンやカルチャーは社員が意思決定する際の「OS」のような役割を果たします。管理職がそのOSをインストールすることで、組織に一貫性が生まれるため、経営理念や行動指針を誰よりも深く理解し、自らの日々の言動で体現することが求められます。

ビジョンを“自分ごと化”し、メンバーに示すための具体的な働きかけとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 1on1での接続:

メンバーの業務やキャリアの悩みに耳を傾ける際に、「会社のこのビジョンは、君のこの目標とこう繋がっているんだ」と、会社の方向性と個人の成長を結びつけて語る。 - 称賛基準の明確化:

チーム内でメンバーを称賛する際、「〇〇という行動は、まさにうちの会社のバリューである『□□』を体現しているね」と、具体的な行動と会社の価値観をセットで伝える。これにより、チーム内で「何をすれば評価されるのか」が明確になります。 - 意思決定の背景を語る:

チームの方針を決める際に、「なぜこの決断をしたのか」を、会社のビジョンや戦略に立ち返って説明する。

このような地道な働きかけを通じて、抽象的なビジョンやカルチャーは、現場のリアルな行動指針へと変わっていきます。

役割4:属人化した業務をなくし、再現性のある「仕組み」を作る

特定の個人の頑張りに依存する組織はスケールしません。

誰がやっても一定の成果を出せる「仕組み」を作ることではじめて、本来の生産性が発揮され、企業は100人、1000人規模へと拡大していくことができます。

そのためには、特定の個人のスキルや経験に依存した業務フローを標準化し、誰もが高いパフォーマンスを発揮できる「仕組み」を構築するしていくことが大切です。

業務マニュアルの整備、情報共有ルールの策定、効果的なツールの導入などを通じて、変化の激しいベンチャー企業だからこそ、誰でも同レベルで取り組めるよう「仕組み化」することでチームの生産性を高め、組織全体の成長基盤を築くことができます。

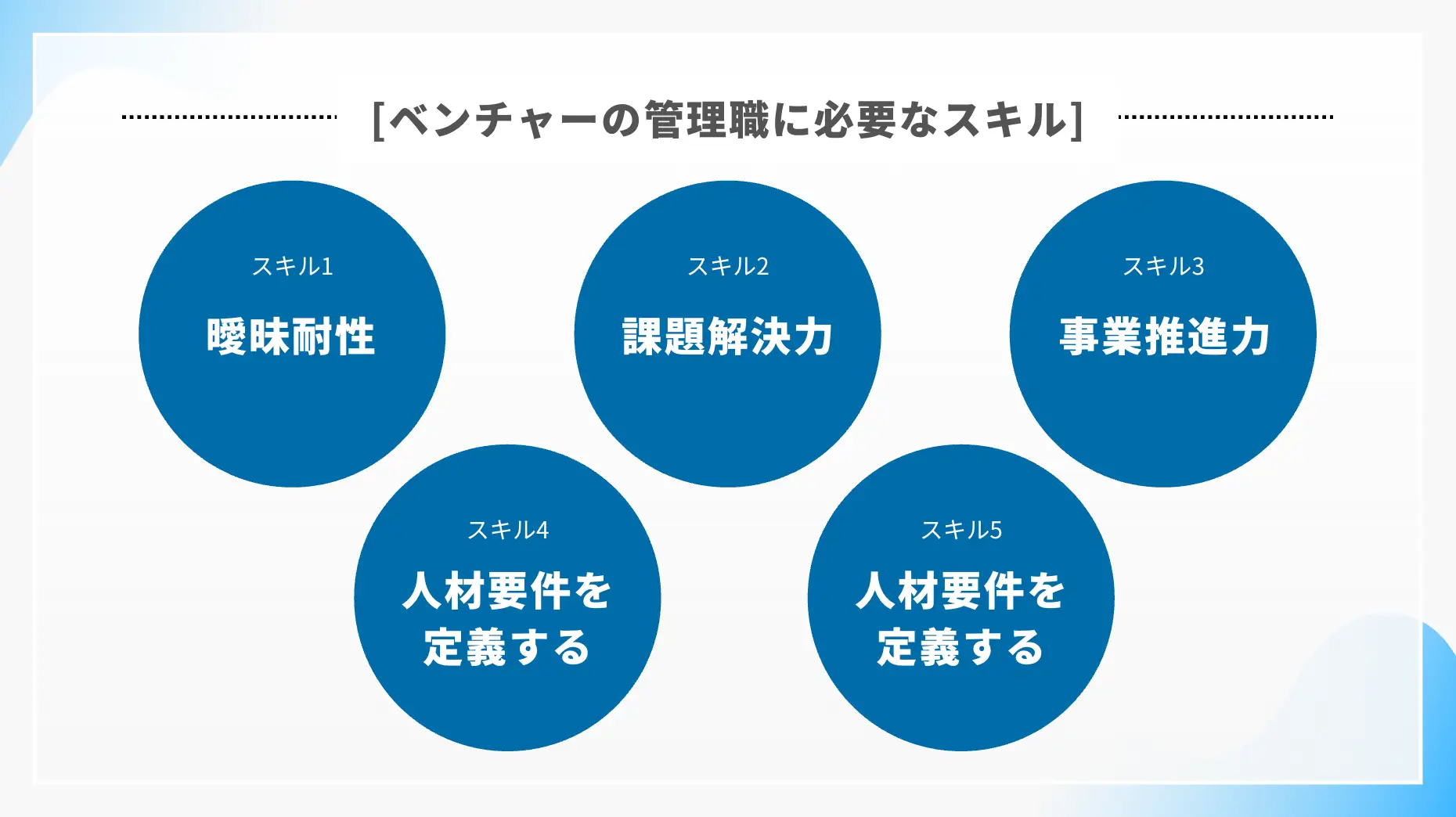

ベンチャーの管理職に必要な5つのスキル

上記の4つの役割を効果的に遂行するためには、従来の管理職像とは異なる、ベンチャー特有のスキルセットが求められます。

スキル1:不確実性を楽しむ「曖昧耐性」

事業方針の転換、急な仕様変更、未整備な社内ルールなど、ベンチャー企業は不確実性の連続です。

こうした状況をストレスと感じるのではなく、変化をチャンスと捉え、前向きにチームを導いていけるマインドセット(曖昧耐性)が不可欠です。

このスキルは、特に前章の役割1(戦略実行)や役割4(仕組み作り)において、朝令暮改をポジティブに捉え、チームを前進させる力になります。

一方で、「曖昧耐性」はあくまで個人の特徴であり、それを高めるのは容易ではありません。

意識するだけでは簡単に変化させるのが難しいからこそ、マネージャーが持つべきは、建設的な行動へと切り替えを促すマネジメント技術です。

以下の資料では、300社以上の成長ベンチャーをご支援してきた経験から体系化した、マネージャーが持つべき11つの思考フレームをご紹介しています。曖昧耐性以外にも、必須の考え方をご紹介しているので、本記事と併せてご活用ください。

スキル2:自ら考え、道を切り拓く「課題解決力」

整ったマニュアルや前例がない中で、自ら組織や事業の課題を発見し、解決策を立案し、実行までやり切る主体性が求められます。1人1人への貢献度が業績に繋がりやすいベンチャー企業では、答えを待つのではなく、自ら答えを創り出していく力が必ず必要となります。

これは、仕組みをゼロから構築する際に不可欠なスキルと言えるでしょう。

スキル3:経営視点で意思決定する「事業推進力」

自分のチームの目標達成だけを考えるのではなく、「この意思決定は、全社的な利益にどう貢献するのか?」という経営視点、いわゆる事業推進力を持つことが重要です。

担当範囲を超えて事業全体の成長を考え、行動できる力が求められます。

このスキルは、組織で決定した戦略を実行していく過程において、経営の意図を正しく汲み取り、現場のアクションに落とし込む上で極めて重要です。

スキル4:部下の本音を引き出す「傾聴力と質問力」

変化の激しい環境では、メンバーが不安や悩みを抱え込みがちです。

心理的安全性の高いチームを作り、メンバーとの信頼関係を築く上で、「傾聴力」と「質問力」は全ての土台となります。相手の話に真摯に耳を傾け、的確な質問で内省を促すスキルは、実は多くの管理職が悩みやすい部分になるため、このスキルなくしてメンバーの本音や成長意欲を引き出すことはできません。

スキル5:変化に適応し続ける「学習能力」

市場、技術、組織、あらゆるものが目まぐるしく変化するベンチャーにおいて、過去の成功体験はすぐに陳腐化します。

そのため、常に新しい知識やスキルをどん欲にインプットし、自身とチームをアップデートし続ける高い学習能力が不可欠です。

ベンチャー管理職の効果的な育成方法

では、このような特殊なスキルと役割が求められるベンチャー管理職は、どのように育成すればよいのでしょうか。

キーマンへの集中投資と「期待」による育成

リソースが限られるベンチャーにおいて、全員に平等な育成機会を提供するのは現実的ではありません。

将来の会社を担う可能性を秘めたキーマンを選定し、その候補者に対して、経営者や役員が意図的に時間を割き、より難易度の高い「経験」の機会を与えることが、最も効果的な育成方法の一つです。

これはある種の「えこひいき」かもしれませんが、事業を伸ばすための戦略的な投資と言えます。

そして、そのキーマンに対しては、常に高い目標を課し、適切なフォローもしながら「君ならできる」という期待をかけ続けることで、彼らの成長ポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

OJT:修羅場経験とフィードバックの重要性

育成の基本は、やはり実践経験です。特に、少し背伸びしたレベルの困難な課題に取り組む「経験」は、管理職を大きく成長させます。

ただし、任せきりにするのではなく、上司や経営陣は「なぜその意思決定をしたのか?」「そのアクションは、事業全体にどういう影響を与えるか?」といった問いを投げかけ続け、プレイヤーからマネジメント、経営へと視座を引き上げるフィードバックを行うことが不可欠です。

1on1ミーティング:育成とエンゲージメント向上の鍵

単なる業務の進捗確認で終わらない、質の高い1on1ミーティングは、管理職育成の鍵となります。

管理職自身の悩みやキャリアについて対話する場を設けることで、彼らの成長を支援し、エンゲージメントを高めることができます。

「目標達成のために、今何が課題か?」「その課題に対して、どんな打ち手を考えているか?」といった事業目線の問いかけでアウトプットへの執着心を高めると同時に、「最近、モチベーションが下がっているように見えるが、何かあったか?」と個人の感情にも寄り添い、パフォーマンスを最大化するための最適な支援策を共に考えましょう。

1on1のやり方や形骸化に悩んでいる方は、以下の記事もぜひご覧ください。

外部研修・コーチングの活用ポイント

社内だけでは得られない体系的な知識や客観的な視点を得るために、外部の研修やコーチングサービスを活用することも有効です。

選ぶ際には、自社の事業フェーズやカルチャーに合った、実践的なプログラムを提供しているかを見極めることが重要です。

【経営者・人事向け】管理職を孤立させないための仕組みづくり

管理職は、構造的にも経営と現場の板挟みになり、孤独を感じやすいポジションです。

管理職同士が悩みを共有し、学び合う「横の繋がり」を作ることや、管理職の育成への貢献度を評価制度に組み込むなど、組織として管理職を支え、その成長を後押しする「仕組み」を構築することが極めて重要です。

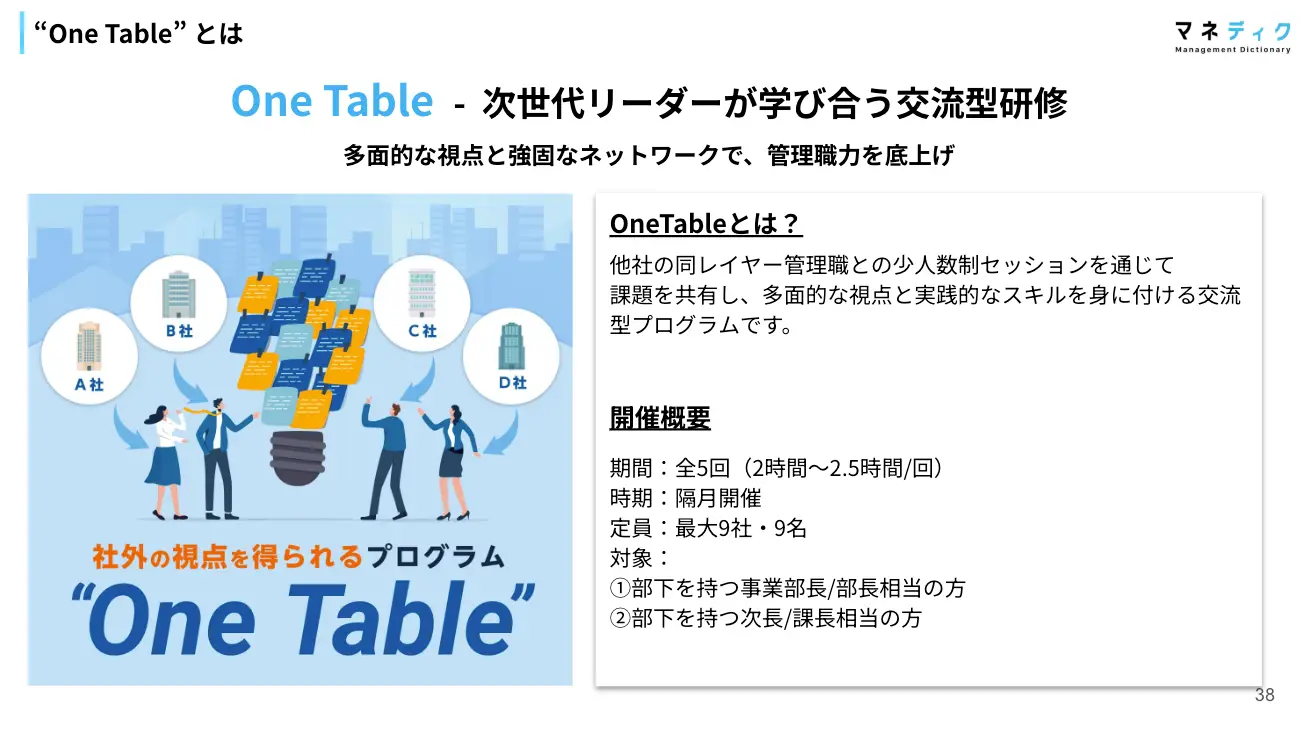

管理職研修の中には、他者の同レイヤーと「横の繋がり」を作ることができるサービスが含まれている場合もあります。

まとめ:ベンチャー企業を成長を加速させるためには管理職の育成が重要

本記事では、ベンチャー企業における管理職の重要性から、求められる役割・スキル、そして具体的な育成方法までを網羅的に解説しました。

組織が拡大する中で直面する「成長痛」を乗り越え、持続的な成長を遂げられるかどうかは、経営と現場をつなぐ管理職の育成にかかっていると言っても過言ではありません。

しかし、多くの企業が「重要だと分かってはいるが、何から手をつければいいか分からない」「日々の業務に追われ、育成まで手が回らない」という現実に直面しています。

管理職の育成は、単なる人事課題ではなく、企業の未来を左右する最重要の経営課題です。

そこで必要なのが、 「ベンチャーに必須の考え方を統一」 し、 自律的に成果を出せるマネージャーを育成するための共通の「思考フレーム」です。

本記事で触れた役割やスキル(結節点、曖昧耐性、育成、評価など)を網羅した 「成長ベンチャーのマネージャーに必須の思考フレーム 11選」 を、組織の成長を加速させる「共通言語」として、ぜひご活用ください。