管理職候補の特徴と見極め方は?育成の流れや注意点も解説

はじめに:なぜ今、管理職候補の計画的な選抜・育成が重要なのか?

企業の持続的な成長は、次世代の経営を担う人材をいかに育成できるかにかかっています。

事業が拡大し、組織が複雑化する中で、創業期のようなトップの感覚的な抜擢だけでは、いずれ限界が訪れます。

「プレイヤーとしては優秀だったが、管理職になった途端にチームを崩壊させてしまった」

「誰を次のリーダーにすべきか、客観的な判断基準がなく決められない」

このような課題は、多くの企業が直面する「成長の壁」です。この壁を乗り越えるためには、感覚に頼るのではなく、計画的に管理職候補を選抜し、育成する仕組みが不可欠です。

本記事では、そのための客観的な基準となる「7つの特徴」と具体的な「育成の5ステップ」を網羅的に解説します。自社の未来を託せるリーダーを見極め、育てるための一助となれば幸いです。

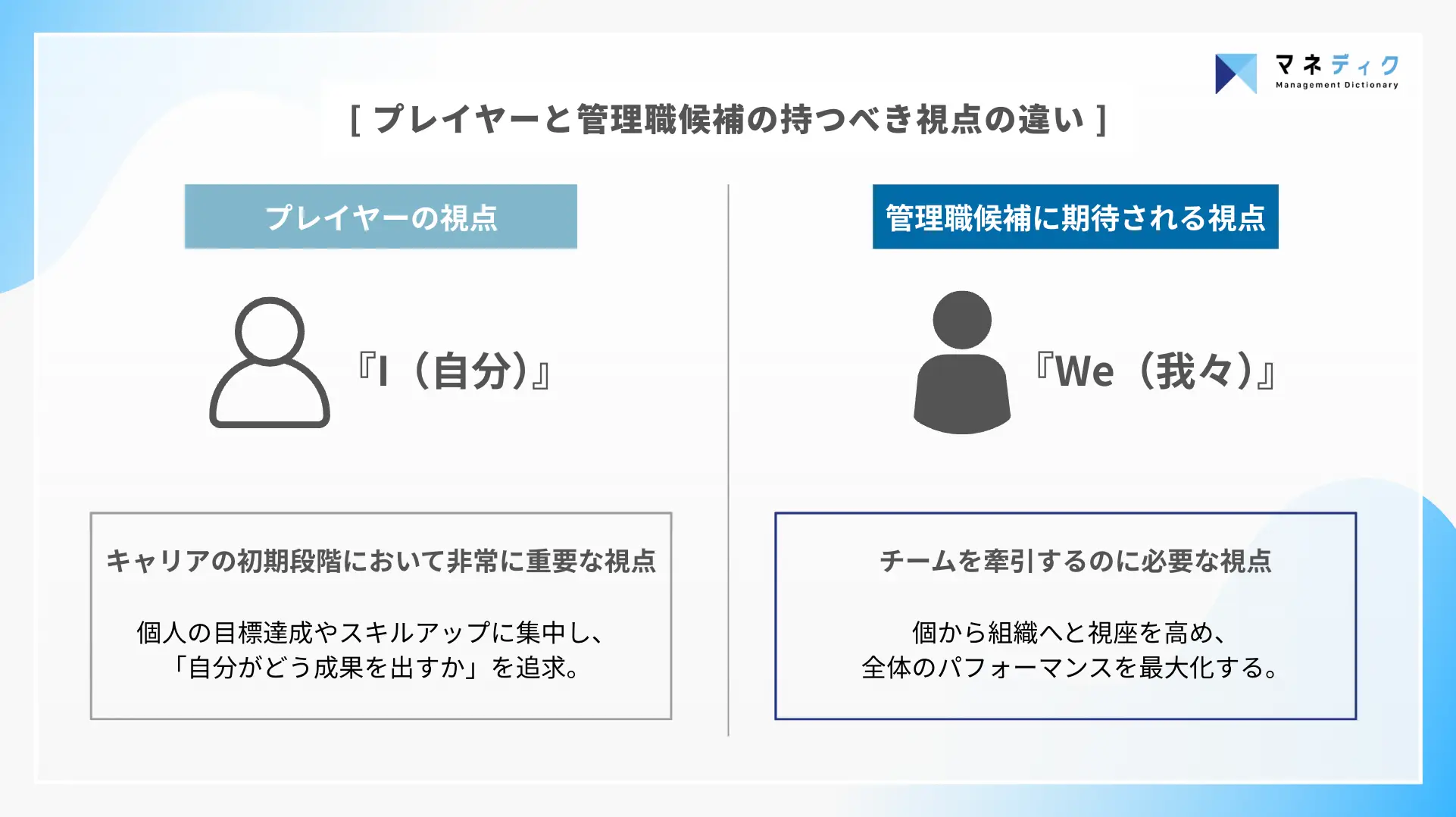

管理職候補とプレイヤーの持つべき「視点」の違い

管理職候補を見極める上で、まず理解すべきなのは、プレイヤーと管理職候補とで求められる「視点」が根本的に異なるという点です。

この「I」から「We」への視点の転換こそが、管理職への第一歩です。自分の業務範囲を超え、チームや組織の課題を自分ごととして捉え始めているか。後述する7つの特徴は、この「Weの視点」を持つ人材に見られやすいサインになります。

ここでは管理職候補に期待する視点についてご紹介しましたが、この視点はもっと具体的な“考え方”に分解ができます。特にベンチャー・成長企業では、全体のパフォーマンスを最大化させるために、ベンチャーというカオスな環境を受け入れながら、プレイングとマネジメントを両立しておこなう必要があります。

そのため、単なるプロジェクトマネジメントスキルなどのテクニカルスキルよりも“マネージャーとしての考え方”のほうがよっぽど重要です。

これまで300社以上のベンチャー企業様をご支援してきた知見を活かして、そのベンチャーのマネージャーに必須な考え方を約80ページ分のスライドにまとめました。「ベンチャーのマネージャーが持つべき11の思考フレーム」とお伝えしていますが、VUCA時代のような流動的な環境においては、大手企業や一般企業の管理職にとっても非常に重要な考え方となります。

管理職・マネージャー候補の育成の際や現管理職やマネージャーの方のマネジメント力強化にも活用できますので、以下からダウンロードいただきご活用いただければと思います。

それでは以下で、管理職やマネージャーに登用すべき管理職候補にみられる特徴に関して、解説していきます。

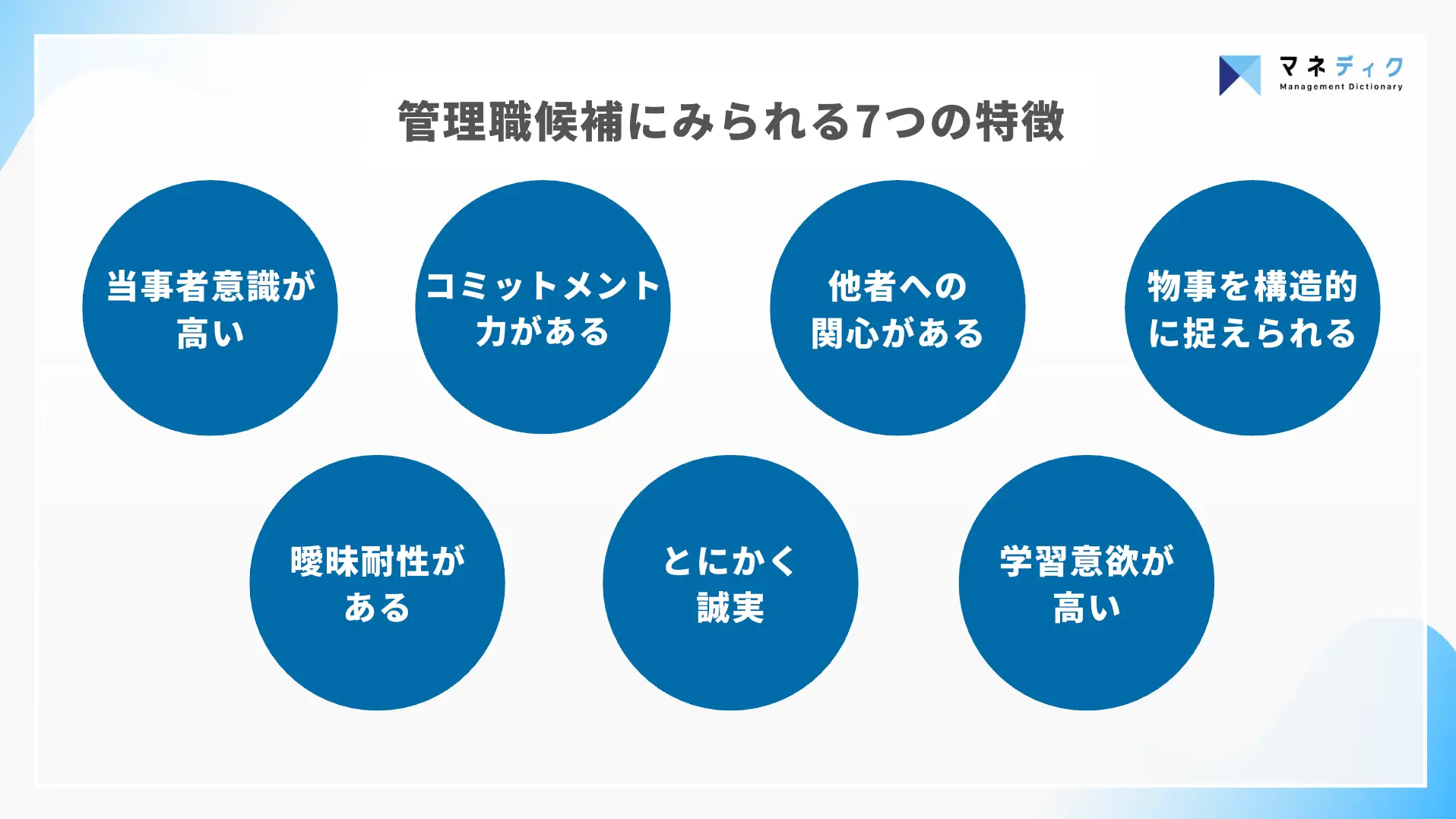

管理職候補に見られる7つの特徴(スタンス)

ここからは、あらゆる企業で共通して求められる管理職候補の基本的な特徴を7つ解説します。

これらの特徴は、管理職の候補者のポテンシャルを測る上での土台となります。自社の社員に当てはまる人物がいるか、ぜひチェックしてみてください。

特徴1:当事者意識が高く、チームや組織の課題を自分ごと化する

管理職候補となる人材は、自身の職務や役割の範囲に固執しません。

会議で誰も拾わない課題があれば「自分がやります」と手を挙げたり、組織全体の問題に対して評論家のように語るのではなく、「自分ならどうするか」を常に考えて行動します。

このような「落ちているボールを拾う」姿勢は、管理職候補が持っている特徴の一つですが、ベンチャー企業のような環境で働く全ての人が持つべき視点でもあります。自分の仕事の範囲を限定せず、チームや会社全体の成功のために何ができるかを考えるこの姿勢こそ、将来組織を牽引する上で不可欠な資質です。

特徴2:目標達成へのコミットメントが強く、粘り強くやり抜く

困難な状況に直面しても、決して諦めません。

目標達成のためにあらゆる手段を考え、周囲を巻き込みながら粘り強く実行する力を持っています。

単に「頑張る」だけでなく、達成までのプロセスを設計し、必要な協力を取り付け、最後までやり抜く。

この姿勢は、チームに目標達成の文化を根付かせ、成果を出し続ける組織を作る上で中心的な役割を果たします。特に、スピード感が求められる成長企業においては、結果への執着心とも言えるこのコミットメントが極めて重要です。

特徴3:他者への関心があり、メンバーの成長を喜べる

自分の成功や評価だけでなく、同僚や後輩の成長を心から喜べるかどうかも重要なポイントです。

自分の時間を割いて相談に乗ったり、メンバーが成果を出した際に積極的に称賛したりする行動が見られます。

プレイヤーとしての意識が強い人は、他者のために自分のリソースを割くことをためらう傾向があります。しかし、管理職の役割はチームの成果を最大化すること。メンバーの成長に喜びを感じ、積極的に関与できる資質は、育成能力の土台となります。

特徴4:構造化・言語化能力が高く、複雑な物事を整理して伝えられる

会議での発言や日々の報告において、要点を的確に捉え、誰にでも分かりやすく説明できる能力も特徴の一つです。

複雑な状況や抽象的な概念を、具体的な言葉で整理し、論理的に伝えることができます。

管理職は、経営層の意向を現場に伝え、現場の状況を経営層に正しく報告する「結節点」としての役割を担います。この能力は、組織内の円滑なコミュニケーションを促し、意思決定の質を高める上で欠かせません。

特徴5:変化や曖昧さへの耐性があり、状況を楽しめる

未経験の業務や、方針が定まっていないカオスな状況においても、ネガティブな感情に支配されることなく、前向きに取り組める姿勢を持っています。むしろ、そうした状況を「どう攻略しようか」とゲームのように楽しめる側面もあります。

特に変化の激しい成長企業では、ルールや前例がない中で意思決定を求められる場面が頻繁に訪れます。整っていない環境を嘆くのではなく、それをチャンスと捉えて自ら道を切り拓いていける力は、強力な武器になります。

特徴6:誠実で、人によって態度を変えない

上司や部下、他部署のメンバーなど、相手の立場や役割によって態度をコロコロ変えることがありません。誰に対しても誠実で、一貫した態度で接することができるため、周囲から厚い信頼を得ています。

この誠実さは、部署間の連携をスムーズにしたり、困難な状況でチームの結束力を高めたりするなど、組織運営において非常に重要です。信頼関係の構築(リレーションシップ)の土台となるこの誠実さは、管理職の必須条件と言えるでしょう。

特徴7:学習意欲が高く、自ら学び続けている

担当業務に関する専門知識はもちろんのこと、マネジメントやリーダーシップ、業界動向、テクノロジーなど、自身の役割や会社の成長に必要な知識・スキルを、誰かに言われるまでもなく主体的に学び続けています。

現状に満足せず、常に自分をアップデートし続ける姿勢は、個人の成長だけでなく、チームや組織全体の成長にも繋がります。このような学習意欲の高さは、変化の速い時代において、組織が競争力を維持するための原動力となります。

管理職候補の育成の流れ【5ステップで解説】

有望な人材を見つけたら、次はそのポテンシャルを最大限に引き出すための育成が必要です。

ここでは、候補者を選び、育てるための具体的な「流れ」と「ポイント」を5つのステップで網羅的に解説します。

ステップ1:育成の目的を明確にする

育成を始める前に、まず「どのような管理職を、何のために育成するのか」という目的を言語化することが極めて重要です。

- 3年後のIPOを見据え、経営視点を持つ事業部長を育成するのか?

- 急拡大する組織のチームマネジメントを安定させる課長を育成するのか?

このように、経営戦略や事業計画と連動した具体的な人物像(ペルソナ)を定義することが、育成のブレを防ぎ、一貫性のある施策を実行するための第一歩となります。

ステップ2:選定基準に基づき、候補者を選抜する

ステップ1で定めた目的に基づき、具体的な「選定基準」を設けて候補者を選抜します。

その際、本記事で紹介した「7つの特徴」や「3つのスタンス」を評価項目に落とし込むと良いでしょう。

これらの方法を組み合わせ、客観的かつ多角的に候補者を見極めることが重要です。

評価方法の例:

- 行動観察:日常業務や会議での発言、1on1での対話を通じて評価する。

- 多面評価(360度評価): 上司だけでなく、同僚や部下からの評価も参考にする。

- アセスメント研修:疑似的なビジネスケースを用いて、マネジメント適性を評価する。

ステップ3:個別の育成計画を立案する

候補者一人ひとりの強み・弱みは異なります。

画一的な研修プログラムを提供するだけでなく、個別の育成計画を立てることが、効果的な育成に繋がります。

重要なのは、候補者本人のキャリア志向と、会社が期待する役割を丁寧にすり合わせることです。1on1などを通じて、「将来どうなりたいか」「何に挑戦したいか」をヒアリングし、それを踏まえた上で、会社の期待を伝えます。

対話のポイント:

「君の〇〇という強みを、今後はチーム全体のためにこう活かしてほしい」

「次のステップとして、このプロジェクトのリーダーを任せたい。君のキャリアにとって、これは〇〇という経験になると思うんだけど、考えを聞かせてほしい。」

本人の納得感を醸成した上で、少し背伸びしたストレッチゴールを設定し、具体的な育成プランに落とし込みます。

ステップ4:研修と実践(OJT)を組み合わせる

計画を実行に移すフェーズでは、Off-JT(研修)とOJT(On-the-Job Training)を効果的に組み合わせることが求められます。

- Off-JT(研修):

- マネジメントの基礎知識、リーダーシップ論、会計知識などを体系的に学ぶ。

- OJT(実践):

- 新規プロジェクトのリーダーを任せる。

- 他部署を巻き込む横断的な課題の解決をミッションとして与える。

- 経営会議に参加させ、意思決定のプロセスを体験させる。

理論と実践を往復することで、学びはより深く定着し、本物のスキルへと昇華していきます。

特に、一見修羅場とも言えるような挑戦的な経験こそが、人を最も成長させます。

ステップ5:定期的なフォローと効果測定を行う

育成は「やりっぱなし」では意味がありません。

定期的なフォローアップの仕組みを構築することが不可欠です。

フォローアップ:

1on1ミーティング: 上長や人事担当者が定期的に面談し、進捗の確認、課題の相談、フィードバックを行う。

メンター制度: 斜めの関係である役員などをメンターにつけ、中長期的な視点でのアドバイスを送る。

また、育成の効果を測定する視点も重要です。育成期間後のパフォーマンスの変化や、周囲からの評価などを定点観測し、育成計画そのものの見直しや改善に繋げていきましょう。

ここでは管理職候補を実際に管理職・マネージャーに育成するステップ・方法を解説しましたが、「研修と実践」をおこなう際にマネジメントの一般論も学びながら、同時に企業フェーズに合わせたマネジメント論も学習しておく必要があります。

大手企業では良しとされるマネジメント論も、ベンチャーでは適用できず、「朝令暮改が当たり前」「スピードが命」「役割が固定化できない」などベンチャー特有の特殊性に合わせたマネジメント論が必要です。

以下資料で、「ベンチャーのマネージャー・管理職に必須の思考フレーム」を具体的に紹介・解説しているので、管理職候補を育成される際にぜひご活用ください。

管理職候補を選定する場合の3つの注意点

これまで解説してきた特徴や育成ステップと合わせて、候補者を選定する際に陥りがちな失敗を防ぐための注意点を3つ紹介します。

注意点1:「エースプレイヤー」を安易に昇進させない

最もよくある失敗が、「プレイヤーとして最も成果を出している人材」をそのまま管理職に昇進させてしまうケースです。

プレイヤーに求められるスキルと、管理職に求められるスキルは全く異なります。

エースプレイヤー: 自分のスキルで成果を出すプロフェッショナル(「I」の視点)

管理職候補: 他者を通じてチームの成果を最大化するプロフェッショナル(「We」の視点)

個人の成果が高いからといって、チームを率いる能力が高いとは限りません。

本記事で解説した「7つの特徴」などを参考に、マネジメントの適性を冷静に見極める必要があります。

注意点2:単一の評価者の意見に頼らない

直属の上司など、単一の評価者の「あいつは優秀だ」という意見だけで選定するのは危険です。評価者との相性や、特定の側面だけが強調されている可能性があります。

選定の際は、人事部門や他の管理職など、複数の視点を取り入れることが重要です。

360度評価のように、同僚や部下からの意見も参考にすることで、より客観的で納得感のある選抜が可能になります。

注意点3:候補者本人の意思やキャリア観を確認する

会社側が「期待の星」と見込んでいても、候補者本人が管理職になることを望んでいないケースもあります。本人の意思を無視して昇進させても、モチベーションの低下を招き、最悪の場合、離職に繋がる可能性も否定できません。

選定プロセスの中で、必ず候補者本人との対話の機会を設けましょう。

「将来的にどのようなキャリアを歩みたいか」「管理職という役割に興味はあるか」といったキャリア観をすり合わせ、本人の納得感を得ながら進めることが、抜擢後の活躍に繋がります。

補足:管理職になりたくない候補者への対処法

有望な候補者に昇進を打診した際、「管理職にはなりたくない」と断られてしまうケースは少なくありません。

その際は、一方的に説得するのではなく、まずはその理由を真摯に傾聴することが重要です。

よくある理由

- 責任が重くなるのが不安

- プレイヤーとして専門性を極めたい

- 上司を見ていて大変そうだと感じる

- プライベートとの両立が難しくなりそう

これらの不安や誤解を解消するための対話が求められます。

管理職になることの魅力(裁量権の拡大、より大きなインパクトを創出できるなど)を伝えたり、専門性を追求しながらチームに貢献する「エキスパート職」のような多様なキャリアパスを用意したりすることも有効な対策です。

まとめ

本記事では、将来の管理職候補に共通する「7つの特徴」と、特に成長企業で求められる「3つのスタンス」、そして具体的な「育成の5ステップ」と「選定時の注意点」について解説しました。

企業の持続的な成長のためには、感覚的な抜擢から脱却し、計画的に次世代のリーダーを育成する仕組みが不可欠です。それは、企業の未来を創るための最も重要な経営戦略の一つと言えます。

「事業成長に最もレバレッジが効くのは、企業文化の浸透であり、その核となるのがマネジメント力の向上です。」

これは、これまで300社以上の成長ベンチャーを支援してきた中で確信していることです。

以下資料で、「成長ベンチャー企業で成果を出しているマネージャーに共通する思考フレーム」を約80ページに及ぶスライドにて徹底解説しているので、管理職・マネージャー育成にお困りの経営者・人事担当の方はぜひダウンロードください。