なぜ管理職が育たないのか?成長企業が陥る理由と育成の仕組み化

なぜ、優秀なプレーヤーだった人材が管理職として育たないのか?

多くの経営者や人事が「あんなに優秀だったのに、なぜ…」と頭を抱えるこの問題。

その背景には、個人の資質だけでは片付けられない、組織に潜む構造的な原因が存在します。ここでは、多くの成長企業で管理職が育たない4つの代表的な原因を解説します。

原因1:管理職に求める「役割」が定義されていない

最も根本的な原因は、企業側が管理職に求める「役割」を明確に定義できていないことです。

多くの場合、プレーヤーとして最も成果を上げた人材がそのまま管理職に抜擢されます。しかし、プレーヤーと管理職では、求められるスキルセットが全く異なります。

- プレーヤーの役割:

個人のスキルや能力を最大限に発揮し、「自分自身で」 成果を出すこと。 - 管理職の役割:

チームメンバーの能力を引き出し、「チームとして」 成果を最大化すること。

この役割転換が本人の中で腹落ちしないまま、あるいは会社として言語化して伝えないままでは、管理職はいつまでもプレーヤー時代の成功体験を引きずってしまいます。

結果として、部下の仕事を巻き取ってしまったり、チームではなく個人の成果を追い求めたりといった行動に繋がり、管理職としての成長が阻害されるのです。

原因2:育成の「仕組み」がなく、本人の頑張りに依存している

「管理職を育成する」と口では言いつつも、その実態がOJTという名の「現場への丸投げ」になっていないでしょうか?

体系的な研修プログラムや、定期的なフィードバック、上司からの伴走支援といった「育成の仕組み」がないままでは、管理職は暗闇の中を手探りで進むしかありません。

特に成長企業では、目の前の業務に追われ、育成が後回しにされがちです。

しかし、管理職育成は「個人の頑張り」や「センス」に依存すべきものではありません。計画的に必要なスキルや視点をインプットし、実践とフィードバックを繰り返すサイクルを組織として提供しない限り、管理職が育つ土壌は生まれないのです。

原因3:自身の「成功体験」が育成の足かせになっている

皮肉なことに、プレーヤーとして優秀であった人材ほど、その成功体験が管理職としての成長を妨げる「足かせ」になることがあります。

「自分のやり方が一番早いし、確実だ」

「俺の背中を見て育て」

こうした考えは、部下から成長の機会を奪い、仕事を任せることへの恐怖心を生み出します。

結果として、部下は指示待ちになり、管理職はマイクロマネジメントで疲弊し、チーム全体のパフォーマンスは停滞するという悪循環に陥ります。私自身も多くの成長企業を見てきましたが、創業期を支えた功労者の強烈な成功体験が、組織の次のステージへの成長を阻害するケースは、本当によくある光景です。

原因4:そもそも管理職への魅力が低下している

現代のビジネス環境の変化も、管理職が育ちにくい一因となっています。

責任の重さ、プレイングマネージャーとしての業務負荷の増大、働き方の多様化などを背景に、管理職というポジション自体の魅力が相対的に低下しているのです。

部下からは「あんなに大変そうなら、自分は管理職になりたくない」と思われ、候補者自身も昇進を望まないケースが増えています。責任や負荷に見合うだけの報酬や裁量権、そして魅力的な成長機会がなければ、優秀な人材ほど管理職への道を敬遠するのは当然の結果と言えるでしょう。

ここまでお伝えした通り、成長ベンチャーは「スピードが速く」「変化が大きく」「構成員が比較的若い」という特殊性があるため 、一般的なマネジメントの正解が適用しづらいのが実情です 。

この特殊性下で成果を出すには、過去の成功に基づいた「型(マニュアル)」ではなく、ベースになるのは状況に応じて最適な判断を導き出せる「思考フレーム(考え方)」が不可欠です 。

当社は、300社以上のベンチャーをご支援した経験から、マネージャーに必須の「思考フレーム」を11テーマに体系化しました 。記事の残りのセクションで解説する「戦略と仕組み」を構築する上での土台となる考え方は、以下の資料からご確認ください。

管理職が育たないことが事業成長に与えるインパクトとは?

「管理職育成はコストがかかる」。そう考える方も少なくないかもしれません。

しかし、これは「コスト」ではなく、企業の未来を作る最も重要な「投資」であることを、管理職が育たないことが事業成長にどれほど大きなインパクトを与えるのか、具体的なデータや論理を基に解説します。

米ギャラップ社の調査によれば、従業員エンゲージメントの差の70%は、直属の上司、つまり管理職によって決まるとされています。エンゲージメントの高い組織は、そうでない組織に比べて生産性が1.8倍、収益性が23%高いというデータもあります。

(https://www.gallup.com/itsthemanager/home.aspx)

つまり、管理職の質が、従業員のエンゲージメントを左右し、それが直接的に企業の生産性や収益性に繋がるのです。

管理職が育つ組織では...

- 離職率が低下する:

部下は適切な指導とサポートを受け、成長実感を得られるため、定着率が向上します。 生産性が向上する:

チームの目標が明確になり、メンバー一人ひとりの強みが活かされることで、組織全体のパフォーマンスが最大化されます。イノベーションが生まれる:

心理的安全性の高いチームでは、メンバーからの主体的な提案や新しい挑戦が生まれやすくなります。

「管理職が育たない」問題を放置することは、これらの成長機会をすべて失い、じわじわと組織の競争力を蝕んでいくことに他なりません。

【経営者・人事向け】管理職が育つ「戦略と仕組み」の作り方

では、具体的に何から手をつければいいのでしょうか?

ここからは、経営者や人事担当者が取り組むべき、管理職が育たない問題を解決する「戦略と仕組み」の作り方を4つのステップで解説します。

ステップ1:自社における「あるべき管理職像」を定義する

管理職が育たない問題を解決する最初のステップは、育成のゴールとなる「自社にとって、あるべき管理職とはどのような存在か」を言語化することです。この管理職像は、企業のビジョンや事業戦略と一貫していなければなりません。

なぜなら、企業の目指す方向性(ビジョン・戦略)こそが、採用・育成・評価といったあらゆる人事施策の土台となるからです。この土台とズレた管理職像を掲げてしまうと、せっかく育てた人材が事業戦略の実行から乖離し、組織の成長を妨げることになりかねません。

例えば、新規事業を次々と生み出すフェーズの企業であれば「不確実性の高い状況でも、自律的に意思決定しチームを牽引できる人材」が求められるでしょう。

一方で、既存事業の安定成長を目指すフェーズであれば「業務プロセスを改善し、効率的にチームを運営できる人材」が重要になります。

この「あるべき管理職像」に基づき、具体的な役割・権限・責任を明文化することが、育成の羅針盤となります。

ステップ2:「育成のフレームワーク」を構築し、成長を支援する

ゴールが定まったら、管理職が育たない状況を脱却するための道筋、つまり「育成のフレームワーク」を構築します。「育成のフレームワーク」とは、単発の研修を点在させるのではなく、それぞれの施策が連動し、管理職の成長段階に合わせて継続的に支援する『仕組みの全体像』を指します。

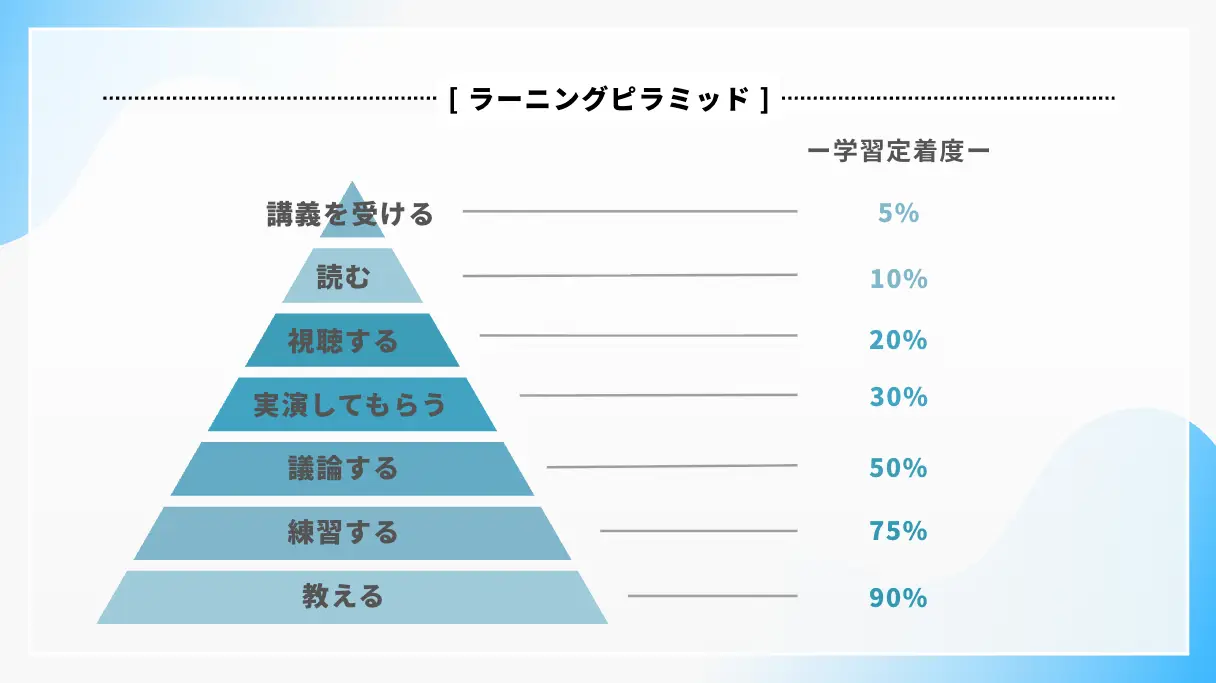

学習定着率を示す「ラーニングピラミッド」によれば、「講義を受ける」といった受動的な学習の定着率はわずか5%であるのに対し、「議論する」「実践する」「他者に教える」といった能動的な学習の定着率は50%〜90%にも上ります。

この理論に基づき、効果的な育成フレームワークは、インプットとアウトプットの機会をバランス良く組み合わせる必要があります。

- 基礎学習(インプット):

マネジメントの基礎や評価・フィードバックの方法など、必要な知識を動画コンテンツなどでインプットする。 - グループ討議(アウトプット):

学んだ知識をどう自部署に活かすか、管理職同士で議論し、思考を深める。 - 実践とフィードバック(アウトプット):

現場で実践したことに対し、上司や人事から客観的なフィードバックを受ける機会を設ける。 - 他者への共有(アウトプット):

自身の成功体験や失敗談を他の管理職に共有することで、学びを言語化し、組織の知見として蓄積する。

こうしたフレームワークを整備することで、育成が個人の資質や上司との相性に左右されるのを防ぎ、組織全体で管理職を育てる体制を構築します。

ステップ3:「抜擢・評価の基準」を明確にし、納得感を醸成する

「どのような基準で管理職に抜擢し、何を達成すれば評価されるのか。」

この基準が曖昧なままでは、候補者も現役の管理職も何を目標にすれば良いか分からず、成長意欲が低下してしまいます。

プレーヤーとしての実績だけでなく、「チームの成果に貢献したか」「部下の育成に尽力したか」といったマネジメントに関する項目を評価基準に組み込むことが重要です。基準を明確にし、全社に公開することで、抜擢・評価のプロセスに透明性と納得感が生まれ、「あの人のようになりたい」という健全な目標設定を促します。

ステップ4:外部の研修サービス活用も選択肢に入れる

これらの仕組みをゼロから自社で構築するのは、多大な時間と労力がかかります。そこで有効なのが、外部の管理職研修サービスを戦略的に活用することです。

体系化されたノウハウを効率的に取り入れられるだけでなく、特に創業功労者のような「過去の成功体験が強い人材」に対しては、大きな効果が期待できます。

社内の人間からでは聞き入れにくい指摘も、外部の専門家という客観的な立場からのフィードバックであれば、素直に受け入れやすいものです。

外部研修は、彼らにとって自身のやり方を客観的に見つめ直し、プレーヤーからマネージャーへと意識を変革させる重要な機会となるでしょう。

【現場の管理職向け】まず乗り越えるべき「自分の壁」とは

育成の仕組みを整えることは組織の責務ですが、それだけでは十分ではありません。

最終的に重要になるのは、管理職自身の意識変革です。

ここでは、部下を組織で活躍できる育成できる管理職になるために、まず自分自身と向き合い、乗り越えるべき2つの「壁」について解説します。

ポイント1:プレーヤーとしての自分から、マネージャーとしての自分へ

管理職として成長できるかどうかを分ける最大のポイントが、この意識変革です。

成果を出す主体が「自分」から「チーム」へ変わったことを、きちんと認識しなくてはなりません。

「自分がやった方が早い」という考えは、短期的に見れば正しいかもしれません。しかし、その考えは長期的に見れば、部下の成長機会を奪い、あなた自身の首を絞めることになります。

マネージャーとしてのあなたの仕事は、自分が最高のプレーをすることではなく、チームメンバーが最高のプレーをできる環境を整えることです。そのためには、部下を信じて任せる勇気と、失敗を許容する覚悟が不可欠です。

ポイント2:「ティーチング」と「コーチング」を使い分ける意識を持つ

部下との関わり方においては、一方的に答えを教える「ティーチング」から、相手の中から答えを引き出す「コーチング」へと、関わり方の軸足を移していくことが重要です。

もちろん、業務のやり方も知らない新人には、ティーチングが必要です。しかし、ある程度経験を積んだ部下に対してティーチングばかりを繰り返していると、彼らの主体性や思考力は永遠に育ちません。

「君はどう思う?」 「どうすれば、もっと良くなると思う?」

こうした問いかけによって、部下自身に考えさせる「コーチング」を意識的に使い分けること。

この視点を持つことが、部下の主体性を育み、自律したチームを作る上で極めて重要になります。

まとめ:管理職が育たないのは「個人の問題」ではなく「組織の課題」

本記事では、「管理職が育たない」という問題について、その原因から具体的な解決策までを多角的に解説してきました。

優秀なプレーヤーが管理職として機能しないのは、本人の能力不足が根本原因なのではありません。

その背景には、「役割の未定義」「育成の仕組みの不在」「成功体験のわな」「魅力の低下」といった、根深い組織課題が存在します。

そして、この課題を解決するためには、管理職育成を「事業成長に不可欠な投資」と位置づけ、「あるべき管理職像の定義」から始まる体系的な戦略と仕組みを構築することが不可欠です。

もし、あなたがこの記事を読んで、「まさに自社のことだ」と感じ、具体的な解決策を探しているのであれば、成長ベンチャーの特殊性に適応した体系的なノウハウが不可欠です 。

この特殊な環境下で成果を出すために必須となるのが、曖昧な概念を具体的な行動に分解する「思考フレーム」です 。

本来有料で提供している 、マネージャーに必須の「11の思考フレーム」を全て公開した資料を、無料でダウンロードいただけますので、貴社の持続的な成長を支えるリーダー育成の土台となるノウハウとして、ぜひご活用ください。