人材育成の仕組みとは?属人化を防ぎ、成長を加速させる方法を徹底解説

人材育成の「仕組み」とは?

まず、人材育成における「仕組み」とは何か、その基本から押さえておきましょう。

人材育成の目的と重要性

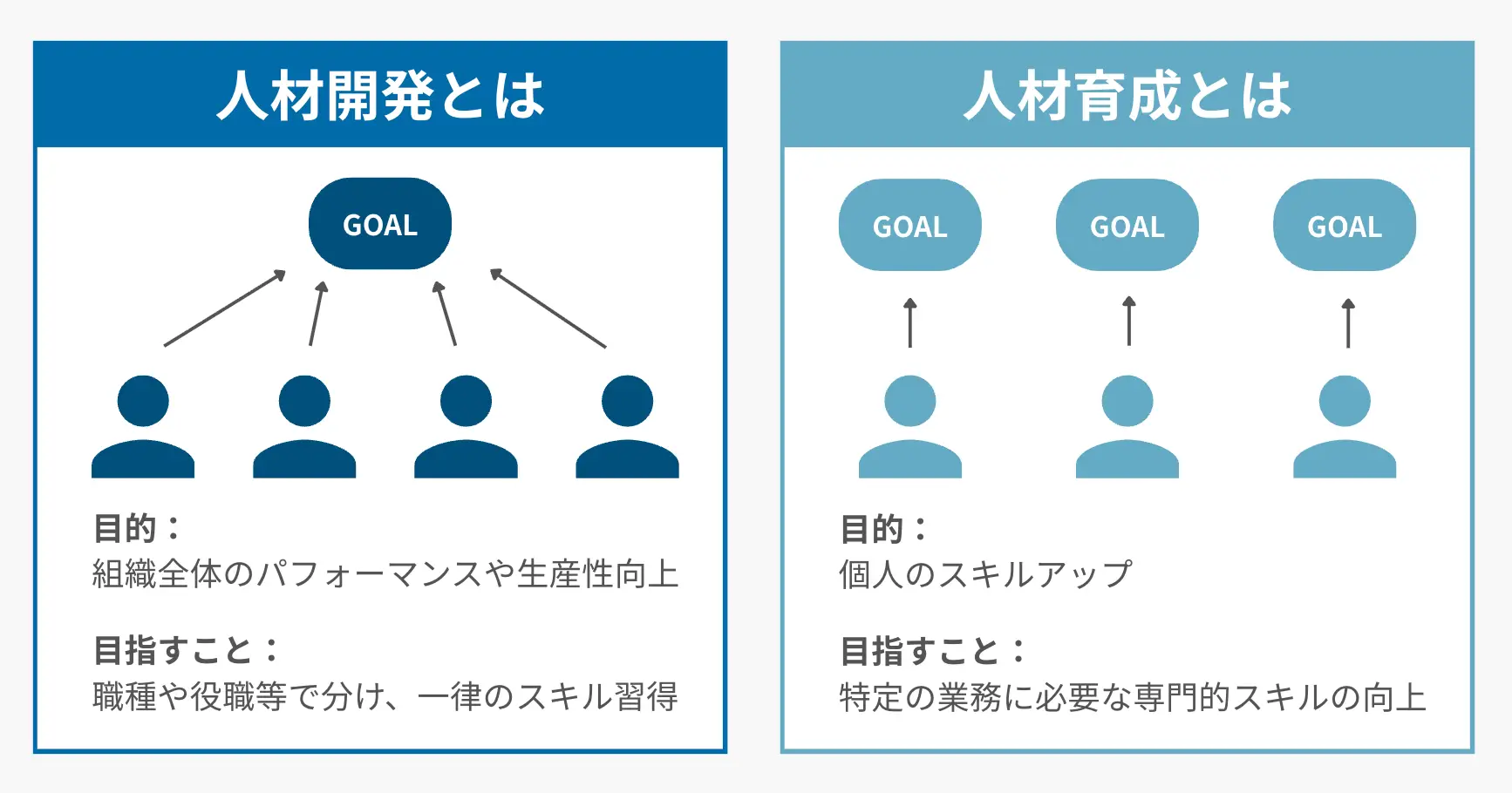

人材育成と混同されがちな言葉に「人材開発」があります。

それぞれの違いを理解しておきましょう。

人材育成とは、単に社員にスキルや知識を教えることではありません。

企業の経営目標を達成するために、社員の能力を計画的に引き出し、育てることを指します。

この記事で解説する「仕組みづくり」は、この「人材育成」の考え方がベースとなります。

企業が人材育成に投資すべき理由は、それが事業成長に直結するからです。

事実、厚生労働省の調査(※)でも、人材育成に積極的な企業ほど、業績が向上する傾向にあることが示されています。具体的には、以下のようなメリットが期待できます。

- 生産性の向上:

- 社員一人ひとりのスキルや能力が向上することで、業務効率が上がり、組織全体の生産性が高まる。

- 離職率の低下と定着率の向上:

- 企業が自身の成長に投資してくれると感じることで、社員のエンゲージメントや帰属意識が高まり、優秀な人材の流出を防ぐ。

- 次世代リーダーの輩出:

- 計画的な育成を行うことで、将来の組織を担うリーダーやマネジメント層を社内から輩出できる。

- 企業理念やカルチャーの浸透:

- 育成の過程を通じて、企業が大切にする価値観や文化を全社に浸透させ、組織の一体感を醸成。

このように、育成は目先のコストではなく、企業の未来を創るための最も重要な「投資」なのです。

(※参考: 厚生労働省「労働経済白書」)

「仕組み化」が急成長企業で特に重要な理由

従業員が50名、100名と増えるにつれて、創業者の目が全社員に行き届きなくなり、育成の属人化は限界を迎えます 。

一部の優秀なマネージャーの個人的なスキルに頼った育成では、組織全体で成長のスピードと質を担保できません。この属人化を放置すると、組織の成長スピードは鈍化し、優秀なマネージャーが離脱した途端、育成が崩壊するという最悪の未来に直面します 。

そこで重要になるのが「仕組み化」です 。人材育成を仕組み化することで、誰が教えても一定の成果を出せる「再現性」と、全社員に公平な成長機会を提供する「公平性」が生まれます 。

これが、組織全体の底上げと、持続的な事業成長を実現する鍵となります。

成長ベンチャーでは、「スピードが速い」「変化が大きい」といった特殊性から、一般的なマネジメントの正解が通用しません 。本記事では仕組みの重要性を解説していますが、その土台となる「ベンチャーのマネージャーに必須の考え方」を資料を無料で公開しています。

土台となる思考フレームに興味がある方は、以下の資料からご確認ください。

人材育成の仕組みを構築する4ステップ

では、具体的にどのように仕組みを構築すればよいのでしょうか。

ここでは、再現性の高い4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:育成のゴールを定める(理想の人材像の定義)

まず最初にやるべきことは、「どのような人材を育てたいか」というゴールを明確にすることです。

経営理念や事業戦略から逆算し、「自社が求める人材像」を具体的に定義しましょう。役職や階層ごとに、どのようなスキル、知識、スタンス(仕事への向き合い方)を身につけてほしいのかを言語化します

ステップ2:現状を可視化する(課題の特定)

次に、理想の人材像と現状との間にどのようなギャップがあるのかを把握します。

スキルマップを作成して社員一人ひとりの能力を可視化したり、アンケートやサーベイで組織全体の課題を洗い出したりする方法が有効です。また、1on1ミーティングなどを通じて、社員が感じているキャリアへの悩みや不安といった定性的な情報を集めることも重要です。

このステップで、育成すべき課題の優先順位が明確になります。

ステップ3:育成体系を設計する(手法の選択と組み合わせ)

課題が明確になったら、それを解決するための具体的な育成手法を設計します。

代表的な手法には以下の3つがあります。

OJT (On-the-Job Training):実際の業務を通じて、上司や先輩が直接指導する手法。

Off-JT (Off-the-Job Training):職場を離れて行う研修やセミナー。

自己啓発:書籍購入補助や資格取得支援など、社員の自発的な学びを支援する制度。

上記を既に取り入れている企業は多くありますが、重要なのは、これらの手法を単発(点)で終わらせるのではなく、新入社員、中堅社員、管理職といった階層や目的に合わせて組み合わせ、一貫した育成体系(線)として設計することです。

ステップ4:実行し、改善し続ける(PDCAサイクル)

育成体系は、作って終わりではありません。計画(Plan)を実行(Do)した後は、必ず効果を測定(Check)し、改善(Action)していくPDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。

研修後のアンケートや理解度テスト、育成対象者の行動変容や業績への貢献度などを定期的にチェックし、常により良い仕組みへとアップデートしていきましょう。

【階層別】人材育成の考え方と仕組み化のポイント

ここでは、社員の成長段階に合わせて、どのような育成の考え方が必要で、どう仕組み化すべきかのポイントを解説します。

新入社員〜若手社員:早期戦力化と定着率の向上

新入社員〜若手社員のテーマは、社会人としての基礎体力をつけ、自走できる土台を作ることです。

また、早期離職を防ぎ、組織の一員として定着してもらうための仕組みが重要になります。

【仕組み化のポイント】

- 体系的なOJT:

- 指導役のスキルに依存しないよう、育成計画シートやチェックリストを整備し、「誰が、いつまでに、何を、どのレベルまで」教えるかを明確にします。

- メンター制度の導入:

- 直属の上司とは別に、年齢の近い先輩社員をメンターとして配置します。業務の悩みだけでなく、精神的なサポートを行うことで、孤立を防ぎ、定着を促します。

- 定期的なフォローアップ研修:

- 入社3ヶ月、半年、1年といった節目で研修を実施し、その時々で直面する壁を乗り越えるための知識やスキルを提供します。

中堅社員:専門性の深化とリーダーシップの醸成

チームの中核として、プレイヤーとしての成果はもちろん、後輩の指導やチーム全体の成果への貢献が期待される階層です。次のリーダー候補として、視野を広げ、視座を高める機会を提供することが求められます。

【仕組み化のポイント】

- キャリア面談の実施:

- 本人のキャリア志向(マネジメントに進みたいのか、専門性を追求したいのか等)を把握し、会社としてどのような成長機会を提供できるかをすり合わせます。

- ストレッチアサインメント:

- 現在の役割より少し難易度の高い業務やプロジェクトを任せることで、意図的に成長機会を創出します。

- 次世代リーダー研修:

- リーダー候補者を選抜し、論理的思考力やプロジェクトマネジメント、後輩指導といった、より上位の役職で求められるスキルを体系的に学ぶ場を提供します。

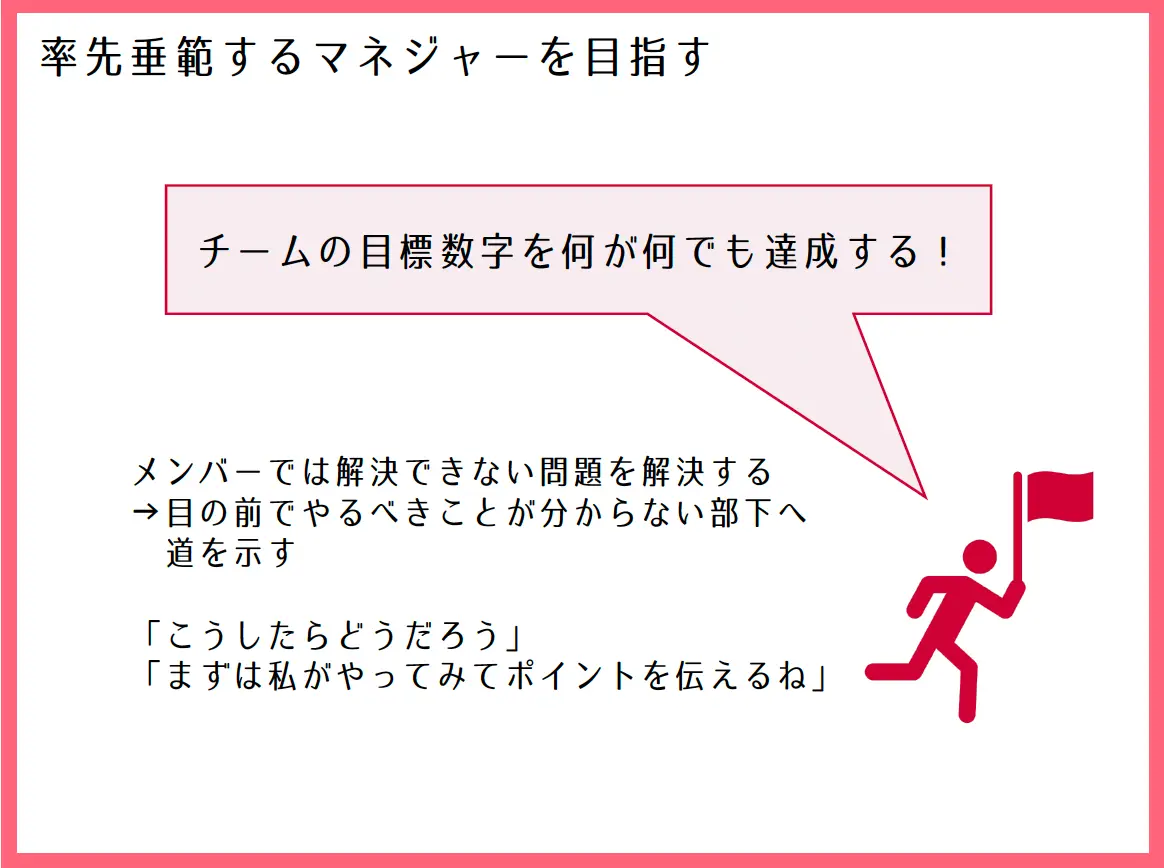

管理職:育成する側を育てる

管理職は、人材育成の仕組みを現場で実行する最も重要なキーパーソンです 。

しかし、プレイヤーとして優秀だった人材が、必ずしも優れたマネージャーになれるわけではありません。

だからこそ、「育成する側を育成する」仕組みが不可欠となります。

【仕組み化のポイント】

- マネジメント研修:

- 目標設定、評価、フィードバック、1on1といったマネジメントの基本スキルをインプットします。「〇〇な組織で求めれる良いマネージャーとは何か」という共通認識を組織内で作ります。

- マネージャー同士の学びの場の設定:

- 定期的に管理職が集まり、育成に関する悩みや成功事例を共有する場を設けます。他者の視点を取り入れることで、自身のマネジメントスタイルを客観視する機会になります。

- 360度評価の導入:

- 上司だけでなく、部下や同僚からもフィードバックをもらうことで、自身のマネジメントの強みや課題を多角的に把握し、改善に繋げます。

管理職の育成は、仕組み全体の成果を左右する重要な要素ですが、多くの企業が頭を悩ませるポイントでもあります。

管理職には、仕組み化に加え、部下との信頼関係を築く「承認」 や、メンバーに考え始めるきっかけを与える「フィードバック」 など、多岐にわたるスキルが必要です。

これらのマネージャーに必須の11 の思考フレームを、体系的に学べる資料を無料で公開しています。

マネージャーに必須の思考フレームについては、以下の資料からご確認ください。

人材育成の仕組みを動かす「3つの役割」

階層ごとの育成方針が決まっていても、それを動かす「人」がいなければ仕組みは機能しません。

ここでは、仕組みづくりを成功に導くために不可欠な「経営者」「人事」「管理職」それぞれの役割を解説します。

【役割1】経営者、役員レイヤー:育成の「旗振り役」として文化を創る

経営者・役員レイヤーの最も重要な役割は、人材育成を事業戦略の中核に据え、その重要性を全社に言葉と行動で示し続けることです。

具体的なアクション:

育成方針の決定:「ステップ1」で解説した理想の人材像を、事業戦略と結びつけて最終決定する。

投資の意思決定: 育成に必要な予算や工数を確保し、短期的なコストではなく未来への投資であることを明確にする。

率先垂範:自らが研修に参加したり、社員との対話の場を持ったりすることで、育成への本気度を示す。

【役割2】人事担当者:制度の「設計者」として仕組みを具体化する

人事担当者は、経営と現場をつなぐハブとなり、育成の仕組みを具体的に設計・推進する役割を担います。

具体的なアクション:

制度設計: 経営が描いた方針に基づき、「ステップ3」で解説した育成体系(OJT、研修、キャリア面談など)を具体的に企画・設計する

現場の巻き込み: 制度を一方的に導入するのではなく、現場の管理職や社員の意見をヒアリングし、実態に合った運用方法を一緒に考える。

効果検証と改善:「ステップ4」のPDCAサイクルを回す主体者として、各種施策の効果を測定し、改善案を経営や現場にフィードバックする。

【役割3】管理職:現場の「実行者」として成長を支援する

管理職は、設計された仕組みを現場で実行し、部下一人ひとりの成長に直接コミットする最も重要なレイヤーです。

具体的なアクション:

日々の育成実践: OJTや1on1、フィードバックなどを通じて、部下の強みや課題を把握し、日々の業務の中で成長をサポートする。

目標設定と評価: 会社の仕組みに則り、部下の納得感の高い目標設定を支援し、公平な評価を行う。

キャリア相談: 部下のキャリア志向に耳を傾け、会社の制度を活用しながら、その実現に向けたアドバイスや機会提供を行う。

まとめ:仕組みとカルチャーの両輪で、企業の未来を創る

本記事では、属人化を防ぎ、企業の成長を加速させる「人材育成の仕組み」について、その構築ステップから具体的な運用方法、そして成功に不可欠な3つの役割までを解説しました。

重要なのは、どんなに優れた仕組みも、それを支える「人を育てるカルチャー」がなければ形骸化してしまうということです。仕組みとカルチャーは、企業の成長を支える両輪なのです。

人材育成の仕組みづくりは、企業の持続的な成長の土台を創る、非常に重要なプロジェクトです。

もし、自社だけでの仕組みづくりや、それを支えるマネジメント文化の醸成に課題を感じているのであれば、外部の専門家の力を借りるのも有効な選択肢の一つです。

私たちマネディクは、300社以上の成長ベンチャーをご支援してきた知見を活かし、各社の課題に合わせたマネジメント力向上を通じて、事業が成長するためのカルチャー作りをサポートしています。より具体的な仕組みの導入や、管理職育成にお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。