フィードバックが難しいと感じるあなたへ。部下の成長を加速させる実践的テクニック

なぜ、フィードバックはこんなにも難しいのか?

多くの人がフィードバックを難しいと感じる背景には、特有の「心理的な壁」が存在します。

この壁の正体を理解することが、効果的なフィードバックへの第一歩です。

送り手(上司)が抱える3つの心理的ハードル

フィードバックをする側、つまり上司やリーダーは、主に3つの心理的なハードルを抱えています。

- 関係性悪化の恐れ

特に元同僚や年上の部下に対しては、「これを言ったら関係がギクシャクするのではないか」という不安がよぎります。 - モチベーション低下の懸念

良かれと思って伝えた指摘が、相手の自信を奪い、かえってパフォーマンスを下げてしまうことを恐れてしまいます。 - 自己流のやり方への不安

自分自身のマネジメント経験が浅い場合、「自分の指摘は本当に的確なのだろうか」という不安から、強く言い切ることができません。

受け手(部下)が感じる2つの不安

一方で、フィードバックを受ける側の部下も、無意識のうちに不安を感じています。

- 評価への不安

フィードバックが人事評価に直結している場合、「悪い点を指摘される=評価が下がる」と捉え、身構えてしまいます。 - 自己肯定感の低下

伝え方によっては、行動への指摘が「だから君はダメなんだ」という人格否定のメッセージとして受け取られ、深く傷ついてしまうことがあります。

これだけは押さえたい!効果的なフィードバックの3つの大原則

小手先のテクニックに走る前に、フィードバックを成功に導くための土台となる3つの大原則を理解しておくことが重要です。

この考え方がブレなければ、たとえ言葉選びに多少失敗したとしても、意図は正しく伝わります。

①目的は「評価」ではなく「成長支援」である

最も重要な原則は、フィードバックの目的を明確にすることです。

フィードバックはよく「評価」や「詰問」と勘違いされがちです。しかし、フィードバックの語源は「フードバック」であるため、相手の栄養素になるようなことを還元していくことが重要です。

この前提が認識一致できていれば、受け手は指摘を「自分への期待」と前向きに捉えることができます。関係性が悪化するフィードバックは、この目的がズレているケースがほとんどです。

②「人」ではなく「事実・行動」にフォーカスする

「〇〇さんは仕事が遅い」といった人格や性格に言及するような伝え方は絶対に避けましょう。

これはただ相手を傷つけるだけで、具体的な改善には一歳繋がりません。

代わりに、「〇〇の資料作成に3日かかったという事実」のように、客観的に観察できた具体的な「事実」や「行動」に焦点を当てて話すことが鉄則です。

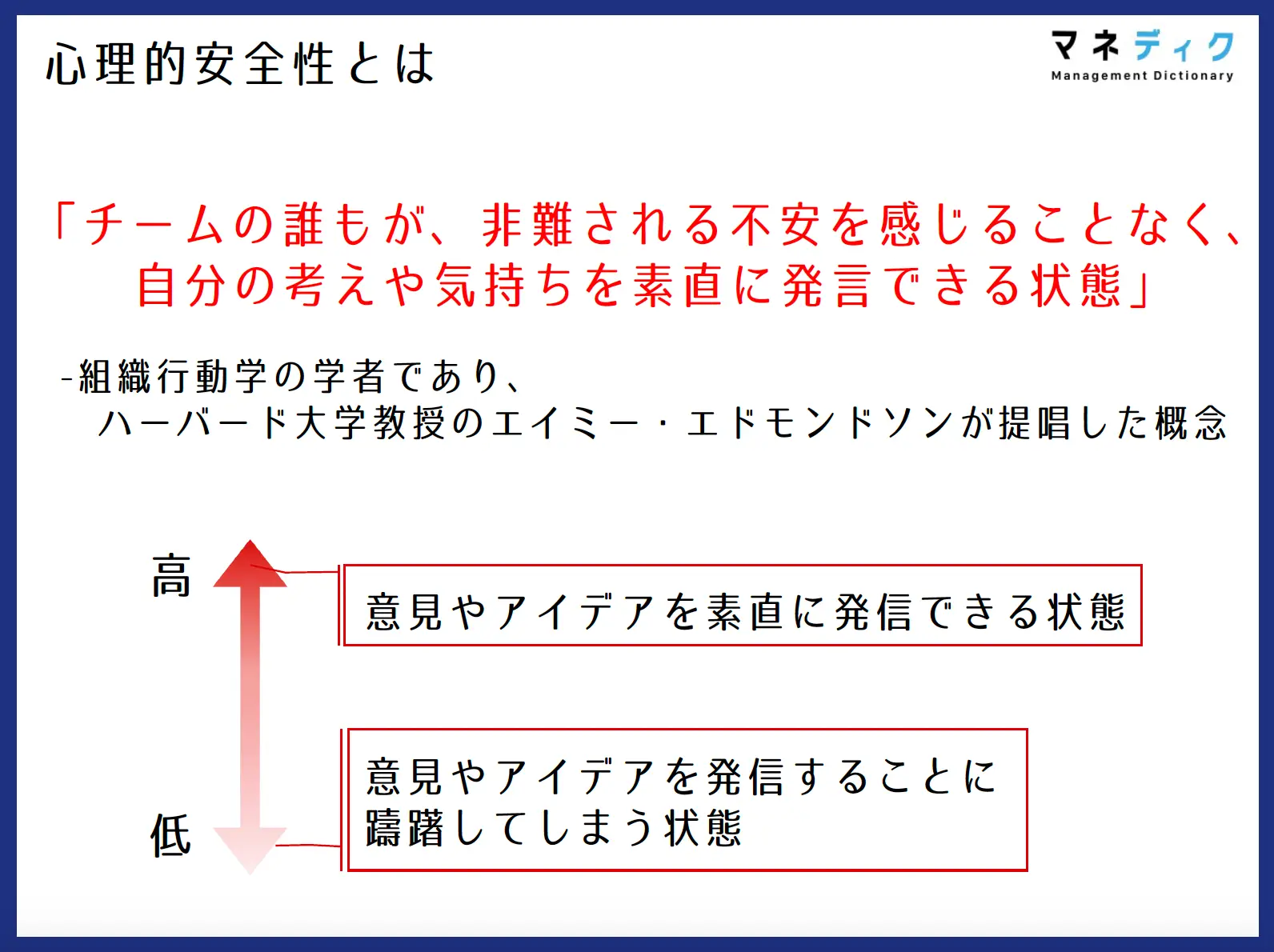

③すべての土台となる「心理的安全性」

どんなに優れたフレームワークを使っても、普段からの信頼関係がなければフィードバックは機能しにくくなってしまいます。

「この人になら本音を話しても大丈夫だ」「このチームでは失敗してもネクストに向けて適切なFBをもらえる」という心理的安全性の高さが、フィードバックの成否を9割決めると言っても過言ではありません。

日頃のコミュニケーションを通じて、何でも言い合える関係性を築くことが、大切です。

明日から使える!フィードバックの具体的な進め方とフレームワーク

ここからは、具体的な「やり方」について解説していきます。

準備から実践まで、ステップに沿って進めることで、誰でも質の高いフィードバックが可能になります。

ステップ1:準備編|伝えるべき事実と目的を整理する

効果的なフィードバックは準備が8割です。

1on1の場でいきなり思いつきで話すのではなく、事前に以下の3点を明確に整理しておきましょう。

フィードバックの事前準備

- 伝えるべき事実 (Fact):

いつ、どこで、誰が、何をしたか。客観的な情報を整理します。 - 相手への影響 (Impact):

その行動が、チームや他のメンバー、顧客にどのような影響を与えたか。 - 期待する行動 (Action):

今後、具体的にどう行動を変えてほしいのか。

ステップ2:実践編|会話の流れを作る「SBI・DESC」フレームワーク

準備した内容を、相手に分かりやすく伝えるための型が「フレームワーク」です。

ここでは代表的な2つを紹介します。

SBIモデル(シンプルで使いやすい基本型)

- S (Situation):状況を描写する。

例)「先日の〇〇会議でのことなんだけど」 - B (Behavior):相手の行動を伝える。

例)「〇〇さんがAというデータを根拠に意見を言ってくれたよね」 - I (Impact):それが与えた影響を話す。

例)「あの発言のおげで、議論が一気に深まったよ。ありがとう」

DESCモデル(改善を促したい場合に有効な型)

- D (Describe):客観的に状況を描写する。

例)「ここ1ヶ月の週報提出が、3回遅れているね」 - E (Express/Explain):自分の気持ちや考えを伝える。

例)「締切を守ってもらえないと、チームの進捗を正確に報告できず、困っているんだ」 - S (Suggest):具体的な解決策を提案する。

例)「もしタスクが立て込んでいるなら、前日までに一度声をかけてくれないかな?」 - C (Choose):相手に選択を促す。

例)「このやり方で進めてみるか、それとも何か別の良い案はあるかな?」

ステップ3:応用編|ポジティブとネガティブ、それぞれの伝え方のコツ

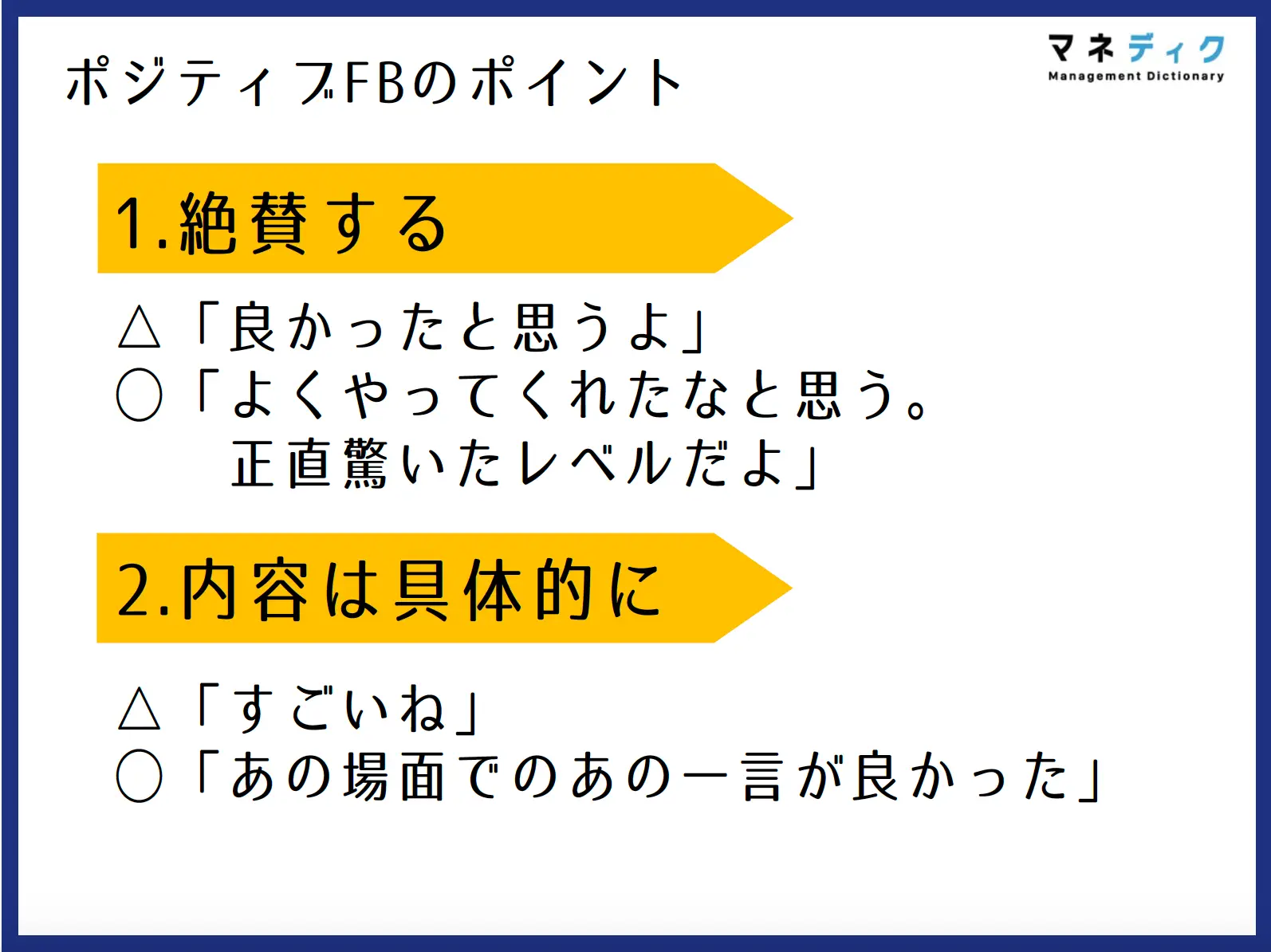

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックを行う場合は、ただ「すごいね」と言うだけでなく、「あの場面でのあの一言が良かった」と具体的に伝えましょう。また、「正直驚いたレベルだよ」のように、少し大げさなくらい絶賛することが重要です。

ネガティブフィードバック

ネガティブフィードバック(改善点の指摘)を行う場合は、必ず1対1のクローズドな場で行いましょう。「期待しているからこそ言うんだけど」と前置きし、あくまで「あなたの成長を願っている」というスタンスを明確に伝えることが重要です。

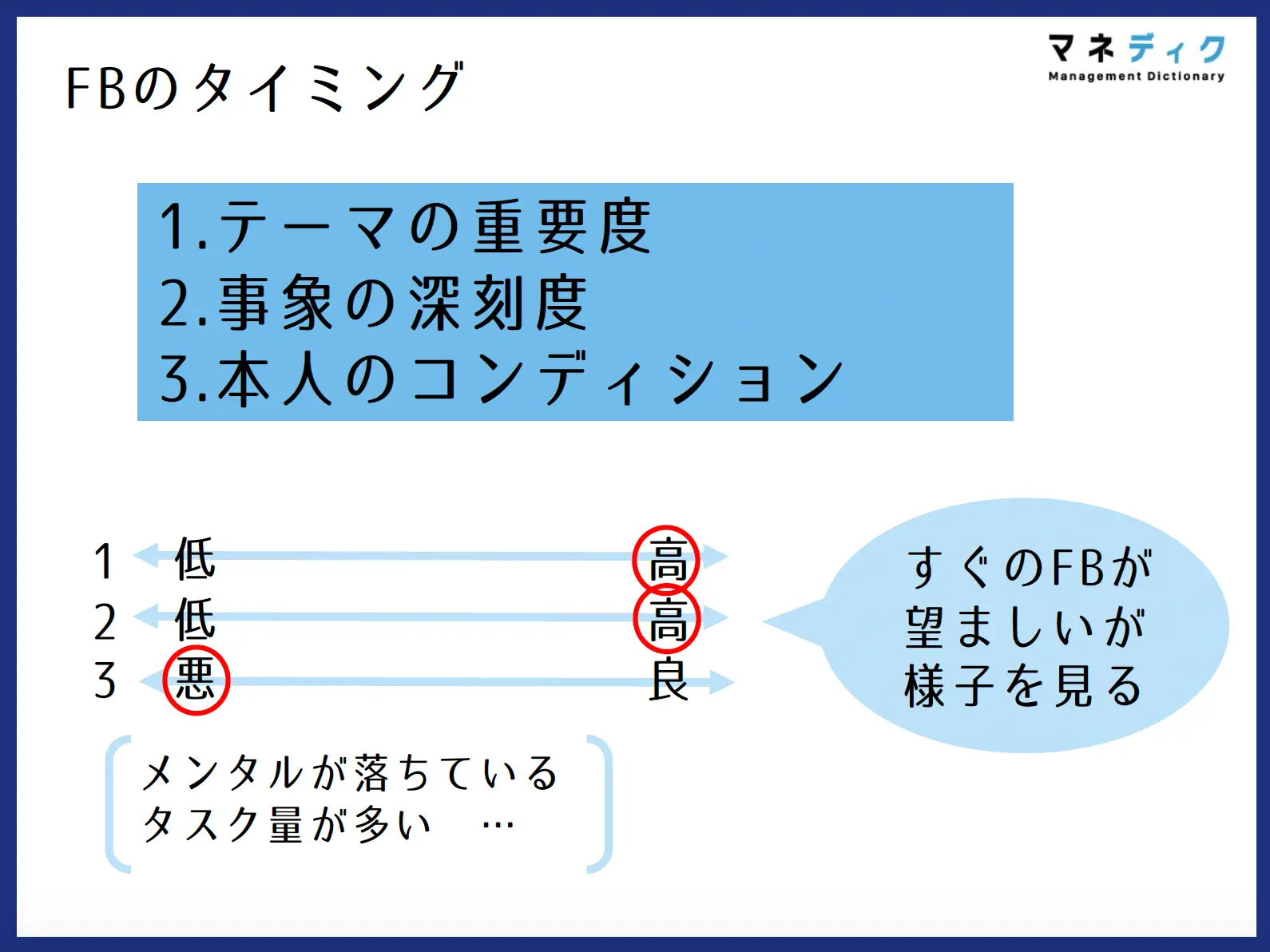

また、フィードバックを行うタイミングも重要です。

「テーマの重要度」「事象の深刻度」「本人のコンディション」の3点を掛け合わせ、タイミングを検討しましょう。

【シーン別】もう悩まない!フィードバックの伝え方・例文集

理論は分かっても、実際の場面では言葉に詰まるものです。

ここでは、多くのリーダーが悩む具体的なシーン別に、伝え方のOK例・NG例を紹介します。

ケース1:元同僚・年上の部下への伝え方

NG例:「〇〇さん、もっとこうしてください。リーダーとして言わせてもらいますけど」

→「期待の表明」といったクッションを置かずに、いきなり指示から入るため、「上から目線」と捉えられ、相手のプライドを傷つけ反発を招きやすい言い方です。

OK例:「先日の△△の件、〇〇さんの力がチームにとって非常に重要だと考えているからこそ、率直にお伝えしたいことがあります。私としては、あの部分の進め方について、もう少し〇〇という視点を取り入れた方が、チーム全体の成果が最大化されると感じています。リーダーとしてチームの成果に責任があるので、ぜひこの点について〇〇さんの考えも聞かせてもらえませんか?」

→相手の経験に敬意を払いつつ、リーダーとしての視点と責任を明確に伝え、対話を促すことが大切です。

ケース2:なかなか成果の出ないメンバーへの伝え方

NG例:「なんでいつもできないの?もっと頑張ってよ」

→フィードバックの目的は相手の成長支援であるべきなのに、これでは単なる詰問です。

「原因を決めつけない」という基本に反し、相手を追い詰めるだけで具体的な解決に繋がらず、モチベーションをさらに低下させてしまう可能性があります。

OK例:「最近の〇〇の業務、少し苦戦しているように見えるけど、何か困っていることや、私にサポートできることはあるかな?そういえば、先月のA案件の提案資料は、すごく分かりやすくて良かったよ。あの資料を作った時みたいに、今回はまず顧客の課題を整理するところから一緒にやってみないか?」

→一方的に指摘するのではなく、まずはできている点を具体的に認めましょう。そして困りごとに寄り添い、一緒に解決策を探す伴走の姿勢を示すことが大切です。

ケース3:反発や言い訳が多いメンバーへの伝え方

NG例:「言い訳はいいから。とにかくやってください」

→相手の意見を一方的に遮断するため、感情的な衝突を生むだけで本質的な問題解決から遠ざかってしまいます。「主観で伝える」といった歩み寄りもなく、これでは相手が心を開くことはありません。

OK例:「なるほど、そういう事情があったんだね。ただ、先月のアポイント獲得数が目標の半分だった、という事実を踏まえて、次にどうすれば目標を達成できるか一緒に考えたいんだ。まず君の考えから聞かせてくれる?」

→相手の言い分を一度受け止めた上で、感情的な反論ではなく「事実(データ)」を提示しましょう。責任の所在探しではなく「どう解決すればいいか」について対話をすることを意識することが重要です。

フィードバックを「文化」として組織に根付かせる方法

ここまで個人のフィードバックスキルについて解説してきました。こうした対話は、多くの企業で「1on1ミーティング」という場で実践されています。

しかし、フィードバックを個人の頑張りだけに依存させてはいけません。人事責任者や経営者は、フィードバックを組織の「文化」へと昇華させる仕組みづくりに取り組む必要があります。

1on1を形骸化させないための仕組みづくり

ただ「1on1をやれ」と号令をかけるだけでは、すぐに形骸化してしまいます。

事前にアジェンダを共有し、話した内容は必ず記録に残す。

そして、次回の1on1でその後の進捗を確認するというサイクルを徹底するだけでも、会話の質は大きく向上します。

マネージャーのフィードバックスキルを標準化する

マネージャーによってフィードバックの質がバラバラでは、社員の不公平感に繋がります。

全社共通のフィードバック研修を実施したり、SBIモデルのような共通言語となるフレームワークを導入したりすることで、組織全体のマネジメントスキルを底上げすることが可能です。

外部サービスやツールの活用も選択肢に

社内のリソースだけで文化を醸成するのが難しい場合、外部の専門家の力を借りることも有効な選択肢です。

管理職育成のプログラムや、1on1をサポートするツールなどを活用することで、より効率的に、かつ客観的な視点で組織の課題解決に取り組むことができます。

まとめ

フィードバックは、多くのリーダーにとって頭の痛い課題です。

しかし、その本質が「評価」ではなく「成長支援」であり、すべての土台に「信頼関係」があることを理解すれば、その「難しさ」は「やりがい」に変わるはずです。

今回ご紹介した原則やフレームワーク、そしてシーン別の伝え方が、あなたの不安を少しでも自信に変えることができたなら幸いです。

フィードバックは、正しく使えば、部下と組織を成長させる最強の武器になります。明日からの1on1で、ぜひ一歩踏み出した対話を試してみてください。

個人の努力や学びも重要ですが、本質的な文化として組織に根付かせるためには、より体系的なアプローチが必要です。

私たちマネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャーをご支援してきた知見を活かし、フィードバックを含むマネジメントスキルの向上から、組織の文化づくりまでをサポートしています。もし、管理職の育成や組織づくりにお悩みであれば、ぜひ一度ご相談ください。