人事評価制度の作り方|導入・見直し時に失敗しない8ステップと企業の成長フェーズ別ポイントを解説

そもそも評価制度とは?目的と”必ず”含めるべき3つの構成要素

人事評価制度とは、社員の業績や能力、会社への貢献度を一定の基準に基づいて評価し、その結果を処遇や育成に反映させるための「仕組み」です。

単なる査定ツールではなく、会社の目指す方向を社員に示し、組織と個人の成長を連動させるための重要な経営基盤と言えます。

評価制度の構築はなぜ必要なのか

なぜ、多くの企業が時間とコストをかけてまで人事評価制度を構築するのでしょうか。

結論から言えば、それは会社と社員の「成長のベクトル」を合わせ、持続的な事業成長の土台を築くためです。

もし、社内に明確な評価の「物差し」がなければ、評価は個々の管理職の感覚や相性に委ねられてしまいます。その結果、「頑張りが給与に反映されない」「評価基準が不公平だ」といった不満が生まれ、社員のモチベーション低下や、最悪の場合、優秀な人材の離職を招いてしまうでしょう。

人事評価制度は、こうした属人的で曖昧な評価から脱却し、「会社が社員に何を期待しているのか」を明確に示すための、いわば組織の共通指標です。この指標があることで、社員は納得感を持って日々の業務に集中でき、会社は掲げた目標に向かって一丸となって進むことができるのです。

人事評価制度を導入する4つの目的

このように、評価制度は組織の共通言語として機能しますが、その導入目的をより具体的に整理すると、主に以下の4つに分類することができます。

これらの目的を意識することで、より自社に合った制度設計が可能になります。

【評価制度を導入する目的】

- 人材育成:

会社が求める人物像やスキルを明確に示し、社員の自己成長を促す。 - 適材適所の人員配置:

評価を通じて社員の能力や適性を客観的に把握し、最適な配置を実現する。 - 従業員のモチベーション向上:

公平な評価と納得感のある処遇で、エンゲージメントを高める。 - 企業ビジョン・行動指針の浸透:

評価項目を通じて、会社が大切にする価値観を全社員に浸透させる。

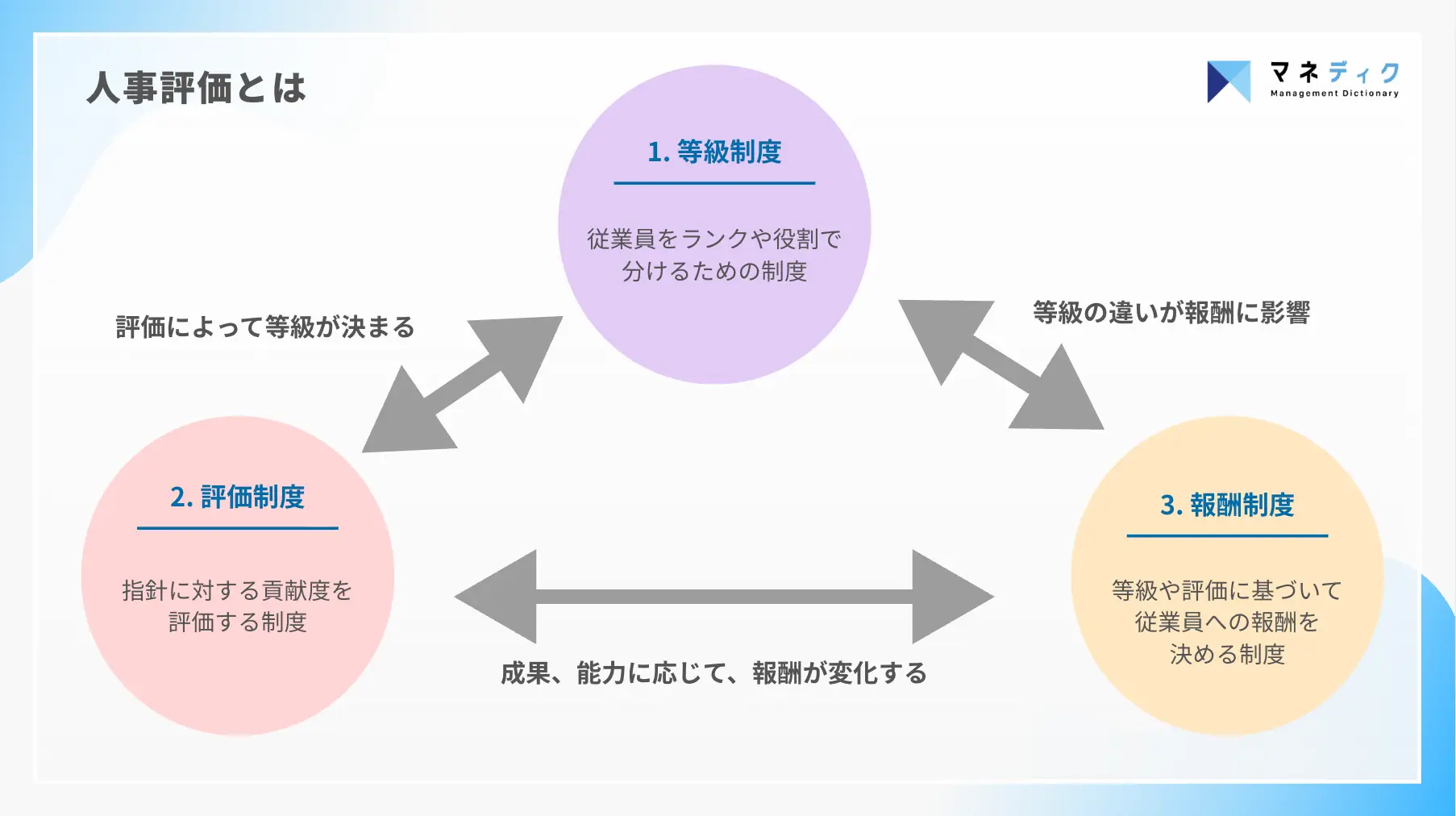

では、これらの目的を達成するためには、具体的にどのような要素で人事評価制度を組み立てれば良いのでしょうか。人事評価制度は、主に以下の3つの構成要素から成り立っており、これらが連動することで初めて機能します。

構成要素①:等級制度(社員の序列や役割を決める仕組み)

等級制度は、社員に求める役割や能力レベルに応じて序列(等級)を定め、キャリアの道筋を示すものです。「1等級」「2等級」といった数字や、「メンバー」「リーダー」「マネージャー」といった役職で定義されます。

この制度があることで、社員は「次のステップに進むためには、どのようなスキルや経験が必要か」を具体的にイメージでき、主体的なキャリア形成を促します。

構成要素②:評価制度(会社の物差しで貢献度を測る仕組み)

評価制度は、等級ごとに定められた役割・指針や期待に対して、社員の貢献度を測る「物差し」そのものです。企業のビジョンや経営戦略に基づき、「何をすれば評価されるのか」という基準(評価項目)を明確に定めます。

この物差しが全社で共有されることで、評価の公平性や客観性が担保され、社員の納得感に繋がります。

構成要素③:報酬制度(評価を待遇に反映させる仕組み)

報酬制度は、等級と評価に基づいて、給与や賞与といった金銭的な処遇に反映させる仕組みです。

頑張りや成果が、目に見える形で報われることを示す重要な制度と言えます。

「等級が上がれば、基本給がこれだけ上がる」「この評価ランクなら、賞与は〇ヶ月分」といった連動性を明確にすることで、社員のモチベーションを大きく引き出します。

【テンプレート付き】人事評価制度の作り方

ここからは、実際に人事評価制度を構築するための具体的な8つのステップを解説します。

- 自社の課題と制度導入の目的を明確にする

- 評価制度の骨子(等級・評価・報酬)を決める

- 評価手法を決める

- 評価項目・評価基準を決める

- 評価シートを作成する

- 評価者への研修を実施する

- 全社員へ説明し、理解と納得を得る

- 運用を開始し、定期的に見直す

ステップ1:自社の課題と制度導入の目的を明確にする

まず、「何のために評価制度を導入するのか」という目的を言語化することから始めます。

冒頭で解説した「評価制度がない組織が陥る課題」などを参考に、自社が今どの課題に直面しているのかを洗い出しましょう。

「優秀な人材の離職を防ぎたい」「次世代のリーダーを育てたい」「もっと挑戦する文化を作りたい」など、目的が明確であればあるほど、その後のステップで判断に迷いがなくなります。

この目的がブレてしまうと、どれだけ立派な制度を作っても形骸化してしまうので注意が必要です。

ステップ2:評価制度の骨子(等級・評価・報酬)を決める

次に、制度の全体像を描きます。具体的には、前述した「等級」「評価」「報酬」の3つの要素をどのように組み合わせるかを決めます。

評価制度の骨子

- 等級:等級は何段階にするか?役職と連動させるか?

- 評価:評価期間は年に何回か?(半年、1年など)

- 報酬:評価結果を、昇給や賞与にどの程度反映させるか?

ここでは完璧を目指す必要はありません。

いくつかのパターンを検討し、自社の規模や文化に合った基本的な設計思想を固めましょう。

ステップ3:評価手法を決める(MBO・OKR・コンピテンシー評価など)

制度の目的や骨子に合わせて、具体的な評価の手法を選定します。代表的な手法には以下のようなものがあります。

評価手法

- MBO(目標管理制度):

個人またはチームで目標を設定し、その達成度で評価する手法。多くの企業で導入されており、業績評価に適しています。 - OKR(Objectives and Key Results):

挑戦的な目標(Objectives)と、その達成度を測るための主要な結果(Key Results)を設定する手法。高い目標を掲げることで、組織と個人の成長を促します。 - コンピテンシー評価:

高い成果を出す社員に共通する行動特性(コンピテンシー)を基準に評価する手法。行動評価や人材育成に適しています。 - 360度評価:

上司だけでなく、同僚や部下など複数の視点から多面的に評価する手法。客観性を高め、自己認識を促す効果があります。

これらの手法を一つだけ選ぶのではなく、自社の目的に合わせて組み合わせることも有効です。

ステップ4:評価項目・評価基準を決める

評価手法が決まったら、制度の根幹をなす「何を評価するか(評価項目)」と「どのように評価するか(評価基準)」を具体的に設定します。

特に変化の激しいベンチャー・成長企業においては、事業の状況に適した評価項目と基準を設けることが、制度を形骸化させないためのポイントとなります。

評価項目:3つの軸で多角的に評価する

一般的に、評価項目は「成果」「行動」「能力」の3つの軸で構成されます。

それぞれの特徴を理解し、自社の方針に合わせてバランスを考えることが重要です。

①成果評価(何を達成したか?)

設定した目標に対する達成度や、業績への貢献度を評価する項目です。

職種ごとに具体的な数値目標を設定しやすく、客観的な評価が可能です。

評価軸 | 概要 | 職種別項目サンプル(営業職) | 職種別項目サンプル | 職種別項目サンプル |

|---|---|---|---|---|

成果評価 | 設定した目標に対する達成度や業績への貢献度 | ・売上目標達成率 | ・担当機能の開発完了率 | ・業務改善による |

ただし、事業のピボットや戦略変更が頻繁に起こるベンチャー企業では、期初に立てた目標が期末には意味をなさなくなるケースも少なくありません。

成果評価だけに偏ると、環境変化に対応した社員の柔軟な動きを評価しきれないリスクがあることを理解しておく必要があります。

②行動評価(どのように取り組んだか?)

成果に至るまでのプロセスや、仕事に対する姿勢を評価する項目です。

特に、企業のビジョンや価値観(バリュー)を体現する行動を評価の対象とすることが、ベンチャー・成長企業のカルチャーを醸成する上で極めて重要です。

成果は外的要因にも左右されますが、「成果を出すために必要な行動」は、部門や職種を問わず、全社共通の判断基準となり得ます。例えば、「当事者意識」「コミットメント」「やり切る力」といった、自社が求める行動様式を定義し、それを評価することで、変化に強い一貫した組織文化を築くことができます。

③能力評価(何ができるようになったか?)

業務を遂行するために必要な知識やスキル、潜在的な能力を評価する項目です。

短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で社員の成長を評価し、人材育成に繋げる目的があります。

評価軸 | 概要 | 職種別項目サンプル(営業職) | 職種別項目サンプル | 職種別項目サンプル |

|---|---|---|---|---|

能力評価 | 業務を遂行するために必要な知識やスキル | ・商品知識 | ・プログラミング | ・業務効率化 |

情意評価 | 仕事に対する姿勢や | ・主体性 | ・主体性 | ・主体性 |

評価基準:絶対評価と相対評価を使い分ける

評価項目が決まったら、次は評価の「物差し」となる評価基準を定めます。

評価基準には大きく分けて「絶対評価」と「相対評価」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

比較項目 | 絶対評価 | 相対評価 |

|---|---|---|

基準 | 個人の目標達成度や、あらかじめ定められた行動基準に達しているか | 他者との比較によって、所属するグループ内での順位や役職を決める |

メリット | ・個人の成長を促しやすい | ・人件費のコントロールが容易(評価分布を事前に決められる) |

デメリット | ・評価のインフレが起きやすい | ・過度な競争を生む可能性がある |

ベンチャー・成長企業におすすめの評価基準は?

結論から言うと、「行動評価」と「能力評価」は絶対評価を基本とし、「成果評価」に一部相対評価の考え方を取り入れるハイブリッド型がおすすめです。

変化の激しい環境で社員と組織の成長を促すためには、個々の成長そのものを評価する「絶対評価」が基本思想として不可欠です。特にカルチャーの浸透を目指す「行動評価」や、スキルアップを目的とする「能力評価」において、他者との比較で評価を決める相対評価は馴染みません。

一方で、賞与の配分など、限られた原資を分配する必要がある場面では、相対評価の考え方が有効です。

成果評価については、まずは絶対評価で個々の達成度を評価し、最終的な賞与額を決定する段階で、部門間や等級ごとのバランスを考慮する「相対評価」で調整すると、公平性と納得感を両立しやすくなります。

ベンチャーにおいての評価制度の作り方は、以下の記事で詳しくご説明しています。

ステップ5:評価シートを作成する

ステップ4で決めた評価項目と基準を、具体的な「評価シート」に落とし込みます。

ベンチャー・成長企業における評価シートは、単なる評価記録ではなく、変化の速い事業環境の中で、社員の成長を促し、組織と個人の認識を合わせるための重要なツールです。

運用しやすく、かつ成長支援に繋がる評価シートのポイントは、「シンプルさ」と「未来志向」です。

主に以下の項目を分かりやすく整理しましょう。

- 今期の目標と振り返り(成果・業績):

期初に設定した目標に対する達成度を、本人と上司がそれぞれ記入します。

定量的な結果だけでなく、「目標達成のために工夫した点」や「直面した課題」など、定性面も振り返ることで、次の成長に繋げやすくなります。 - バリュー・行動の体現度(行動・情意):

自社が大切にする価値観(バリュー)や行動指針を、どの程度体現できたかを評価します。

その際には、評価ランクだけでなく、「〇〇というプロジェクトで、当事者意識を発揮してチームを牽引した」のように、具体的な行動事実(ファクト)を記述しましょう。 総括と来期へのアクションプラン(育成・未来):

評価期間全体の活動を総括し、上司から強みや今後の期待をフィードバックします。

そして、その内容を踏まえて、次の半期で挑戦する目標やアクションプランを本人と上司ですり合わせます。評価を「過去の査定」で終わらせず、「未来への投資」に転換するための最も重要な項目です。

フォーマットは、最初から複雑なものを作る必要はありません。

以下の基本項目を入れ込みながらシンプルに始め、運用しながら自社に合わせて改善していきましょう。

- 基本情報

●被評価者名、所属部署、役職

●評価者名、最終評価者名

●評価期間(例:2025年4月1日~2025年9月30日) - 業績評価(成果評価)

●期初に設定した目標(SMARTの原則などを意識)

●目標に対する達成度(自己評価と上司評価を%や5段階などで評価)

●自己評価コメント欄(工夫した点、困難だった点など)

●上司評価コメント欄(具体的な事実に基づいたフィードバック) - 能力評価

●等級ごとに定められた能力項目(例:問題解決力、専門知識)

●各項目に対する5段階評価(自己評価と上司評価)

●具体的な行動や発揮事例を記入するコメント欄 - 行動評価(バリュー評価)

●会社のバリューや行動指針(例:「挑戦を称える」「チームで勝つ」

●各項目に対する5段階評価(自己評価と上司評価)

●バリューを体現した具体的なエピソードを記入するコメント欄 - 総合初見・育成プラン

●評価期間全体の総括(上司から)

●強み(Strengths)と今後の課題(Areas for improvement)

●来期に向けた目標設定や育成プラン、本人への期待

ステップ6:評価者への研修を実施する

どれだけ優れた制度を作っても、評価者である管理職(マネージャー)が正しく運用できなければ意味がありません。

制度の成否は、評価者のスキルに大きく依存すると言っても過言ではありません。

特に、人間が評価を行う以上、どうしても主観や心理的な偏りが生じてしまいます。

そのため、評価を行うにあたって持っておくべき考え方や起こりやすい「評価エラー」の例を理解できるような研修を行いましょう。

- ハロー効果:

一つの優れた点(例:挨拶が元気)に引きずられ、他の項目も高く評価してしまう。 - 中心化傾向:

部下との関係性を考慮し、当たり障りのない「標準」評価に評価が集中してしまう。 - 寛大化傾向:

部下に嫌われたくないという気持ちから、全体的に評価が甘くなってしまう。

こうした評価エラーの存在を事前にインプットし、事実に基づいて客観的に評価するトレーニング(考課者研修)は今後、事業や組織を拡大していくにあたっても必須です。

ステップ7:全社員へ説明し、理解と納得を得る

評価制度は、評価者だけでなく、評価される全社員の理解と納得があって初めて機能します。

運用開始前には、必ず全社員向けの説明会を実施しましょう。

その際、単に制度の仕組みを説明するだけでなく、経営者や人事責任者が自らの言葉で、「なぜ制度を変えるのか」「新しい制度で社員に何を期待しているのか」を熱意を持って語ることが重要です。

社員の不安を払拭し、前向きな協力を得るためのポイントは以下の通りです。

ポイント

- なぜ変えるのか?:

会社の現状の課題と、制度変更の目的を正直に共有する。 - 評価は減点のためではない:

評価制度は社員の成長を支援するためのツールであることを強調する。 - 社員にとってのメリットは?:

キャリアパスが明確になる、頑張りが正当に報われるなど、ポジティブな側面を具体的に示す。 - 対話の場を設ける:

一方的な説明で終わらせず、質疑応答の時間を十分に取り、懸念点をその場で解消する姿勢を見せる。

社員の納得感を得るための運用方法について、詳しくは以下の記事でご説明していますのでご覧ください。

ステップ8:運用を開始し、定期的に見直す(PDCA)

人事評価制度は、「作って終わり」ではありません。

むしろ、運用を開始してからが本番です。

事業の状況や組織の課題は常に変化します。

一度作った制度が、1年後、3年後にも最適であり続けるとは限りません。

半期や一年に一度、従業員サーベイ(アンケート)などで社員の意見を吸い上げ、「評価基準は今の事業に合っているか」「運用に無理はないか」といった観点で見直しを行いましょう。

組織と共に制度を成長させていく(PDCAを回す)姿勢が重要です。

人事評価制度を作る際に配慮したい3つのポイント

人事評価制度は、一度作ったら終わりではありません。

社会の変化や法改正に対応し、常に自社にとって最適な状態を保つ必要があります。

ここでは、制度を作る上で特に配慮すべき3つのポイントを解説します。

ポイント1:社会情勢や法改正への対応

近年、「同一労働同一賃金」の原則が強化されるなど、雇用に関するルールは常に変化しています。

正社員や契約社員、パートタイム労働者といった雇用形態の違いだけで不合理な待遇差を設けることは法律で禁止されています。

また、リモートワークの普及や副業の解禁など、働き方の多様化も進んでいます。

こうした社会の変化に対応せず、旧来の制度を使い続けていると、知らないうちに法律に抵触したり、社員の不満を招いたりするリスクがあります。制度設計の際には、最新の法改正や社会のトレンドを必ず確認しましょう。

ポイント2:評価の「公平性」と「透明性」の担保

評価制度が社員に受け入れられるかどうかは、「公平性」と「透明性」にかかっていると言っても過言ではありません。

評価基準が明確で、そのプロセスが社員から見て透明であることが、納得感の土台となります。

「ステップ6:評価者への研修を実施する」でも触れたように、評価者が陥りがちな評価エラーを防ぐための研修は不可欠です。また、なぜその評価になったのかを本人にしっかりフィードバックする場を設けるなど、プロセス全体の透明性を高める工夫が求められます。

ポイント3:企業文化やバリューとの一貫性

他社の成功事例をそのまま導入しても、自社の文化に合わなければ制度は機能しません。

例えば、チームワークを重視する文化の会社で、個人の成果のみを過度に評価する制度を導入すれば、社員間の協力関係が損なわれるかもしれません。

「自社がどのような組織でありたいか」「社員にどのような行動を期待するか」というバリューと、評価制度の項目・基準が一貫していることが極めて重要です。

まとめ:評価制度は「作って終わり」ではない。組織と共に成長させていくもの

本記事では、人事評価制度の作り方を、企業の成長フェーズという視点を交えながら8つのステップで解説してきました。

より深く学びたい方向けには、『改訂新版 小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』(山本浩二 著)などが、具体的なテンプレートも豊富で参考になります。

評価制度は、組織の課題を解決し、成長を加速させるための強力な「ツール」です。

しかし、どれだけ精巧なツールを用意しても、それを使う側の意識が伴わなければ、ただの重荷になってしまいます。

最も重要なのは、制度という仕組みを通じて、上司と部下が、会社と社員が、お互いの期待をすり合わせ、成長について真剣に対話することです。評価制度は、そうした対話を生み出し、企業文化を形成していくための中核的な仕組みなのです。

ぜひ、本記事を参考に、あなたの会社を次のステージへと導く評価制度の構築に挑戦してみてください。

また、「自社に合った評価制度を策定したい」「制度を導入したものの、うまく運用できていない」など、評価制度の構築・運用に関するお悩みは、ぜひ一度マネディクにご相談ください。