次世代リーダー育成の全ステップ|企業の成長を加速させる人材輩出のやり方とは

なぜ今、次世代リーダー育成が経営課題なのか?

結論から言えば、変化の激しい現代において、企業の持続的な成長は次世代リーダーの育成にかっているからです。

予測不可能な市場で未来を切り拓くリーダーの存在なくして、企業の成長はあり得ません。

グローバルな競争の激化、働き方の多様化、そして人材の流動化が進む現代では、従来の「経験と勘」に頼ったOJT中心の育成方法だけでは、事業の成長スピードに対応できるリーダーは育ちません。

だからこそ今、計画的かつ戦略的にリーダーを輩出する仕組みを構築することが、企業の未来を左右する最重要の経営課題となっているのです。

リーダーとマネージャーの違いとは?

育成の目的を明確にするため、まず「リーダー」は『変革』を、「マネージャー」は『管理』を担う存在であると理解することが重要です。

両者は混同されがちですが、その役割は根本的に異なります。

- リーダー(Leader):

「What(何をすべきか)」を問い、組織が進むべき未来のビジョンを示し、メンバーを導くのが役割 - マネージャー(Manager):

「How(どうやるか)」を考え、与えられた目標を達成するために、業務や人材を効率的に管理するのが役割

マネージャーが「地図を正確に読み解く」専門家だとすれば、リーダーは「そもそもどの山に登るべきか」という地図そのものを描く存在です。

次世代リーダー育成とは、この「地図を描く力」を持った人材を育てることに他なりません。

【立場別】次世代リーダー育成を成功に導く視点と役割

次世代リーダー育成は、特定の部署だけで完結するものではありません。

経営者・人事・現場マネージャーがそれぞれの役割を正しく認識し、連携することで初めて成功へと繋がります。

ここでは、各立場が持つべき視点と果たすべき役割を解説します。

【経営者の視点】事業の未来を創るための「環境づくり」と「認識」

経営者の最も重要な役割は、短期的な業績とトレードオフになったとしても、リーダー育成は「未来への最重要投資」と位置づけ、そのための環境を整備していくことが重要です。

経営者に求められること

- 長期的な視点での投資:

人材育成はコストではなく、未来のキャッシュフローを生み出すための投資という視点を持ちましょう。目先の利益を優先して育成を中断するのではなく、腰を据えて取り組み続けるという強いコミットメントが求められます。 - リーダー像の明確化:

「自社の未来には、どのようなリーダーが必要か?」を具体的に定義し、社内に明確なメッセージとして発信することは、経営者にしかできない重要な役割です。

このリーダー像が、選抜・育成・評価すべての軸となります。 - 権限移譲と失敗の許容:

リーダーは挑戦と失敗を繰り返して成長をしていきます。

「任せる」と決めたら、たとえ回り道に見えても部下の意思決定を尊重する覚悟を持つことも経営者に求められる要素です。

【人事の役割】経営と現場を繋ぐ動き方

人事の役割は、研修を企画・運営するだけでなく、経営と現場の間に立ち、育成を事業成長に直結させる機能することが求められます。

人事に求められること

- 現場解像度の高い制度設計:

現場の管理職が直面しているリアルな課題を深く理解し、彼らが本当に必要とする支援をプログラムに落とし込むことが求められます。 - 育成効果の可視化と説明責任:

次世代リーダー研修のようなものは浸透までに一定時間がかかります。

「育成の効果はすぐには測れない」と諦めるのではなく、育成が事業KPIにどう貢献するかの仮説を立て、効果を可視化できるようにしましょう。 - 経営陣のコミットメントを引き出す:

もちろん、育成は人事だけの仕事ではありません。

経営陣を講師としてアサインしたり、育成成果の報告会に必ず出席してもらうなど、経営陣をあらゆる場面で引き込み、全社的な取り組みへと昇華させることが重要です。

上記では人事に求められることをご紹介してきました。

しかし、社内を巻き込んでいくのは容易ではないため、外部のマネジメント研修を導入することも一手あります。

例えば、私たちマネディクが提供する研修は主に管理職を対象としていますが、マネージャーに必須の思考法やスキルを体系的に扱うため、次世代リーダーの育成にも最適です。

【マネージャーの視点】プレイヤーから「育成者」への視点転換

現場マネージャーの責務は、自身の評価軸を「個人の成果」から「チームの成果」へと転換し、部下の成長を自身の成功として捉える「育成者」へと視点を切り替えることです。

マネージャーに求められること

- 「教える」だけでなく「引き出し伸ばす」:

一方的に自分の成功体験を「教える」のではなく、対象者一人ひとりの課題やキャリア観と向き合い、対話を通じて相手の内なる可能性を引き出す「コーチング」を実践しましょう。

そのためには会話内容を「引き出し伸ばす」ことが重要です。 - 行動変容を促すフィードバック:

「もっと頑張れ」といった精神論ではなく、「あの場面では、こういう行動も考えられたのではないか?」といった具体的な行動に焦点を当てたフィードバックで、部下の内省と成長を促しましょう。

- 部下の成長機会の創出:

自分の仕事を奪われることを恐れるのではなく、自身の経験や権限を積極的に部下に委譲し、成長機会を創出しましょう。部下の成功を喜び、チーム全体の力を最大化していくことで、チームとしても成長し続けられるようになります。

マネージャーとして、プレイヤー時代とは異なる新しい「思考の枠組み」を持つことは、育成者としての成功に不可欠です 。特にベンチャーでは、「様々な葛藤を両立すること」や「曖昧耐性への対応」など、特殊な環境下で求められる高度な思考力が必要です。

そのため、「教える」から「引き出す」、「精神論」から「行動変容を促すフィードバック」へとマネジメントをシフトさせるためには、ベースとして体系化された具体的な思考フレームが必要となります 。

以下の資料では、マネディクが300社以上のご支援をしてきた中で体系化したベンチャーのマネージャーに必要な思考フレーム 11選をご紹介していますので、ぜひご覧ください!

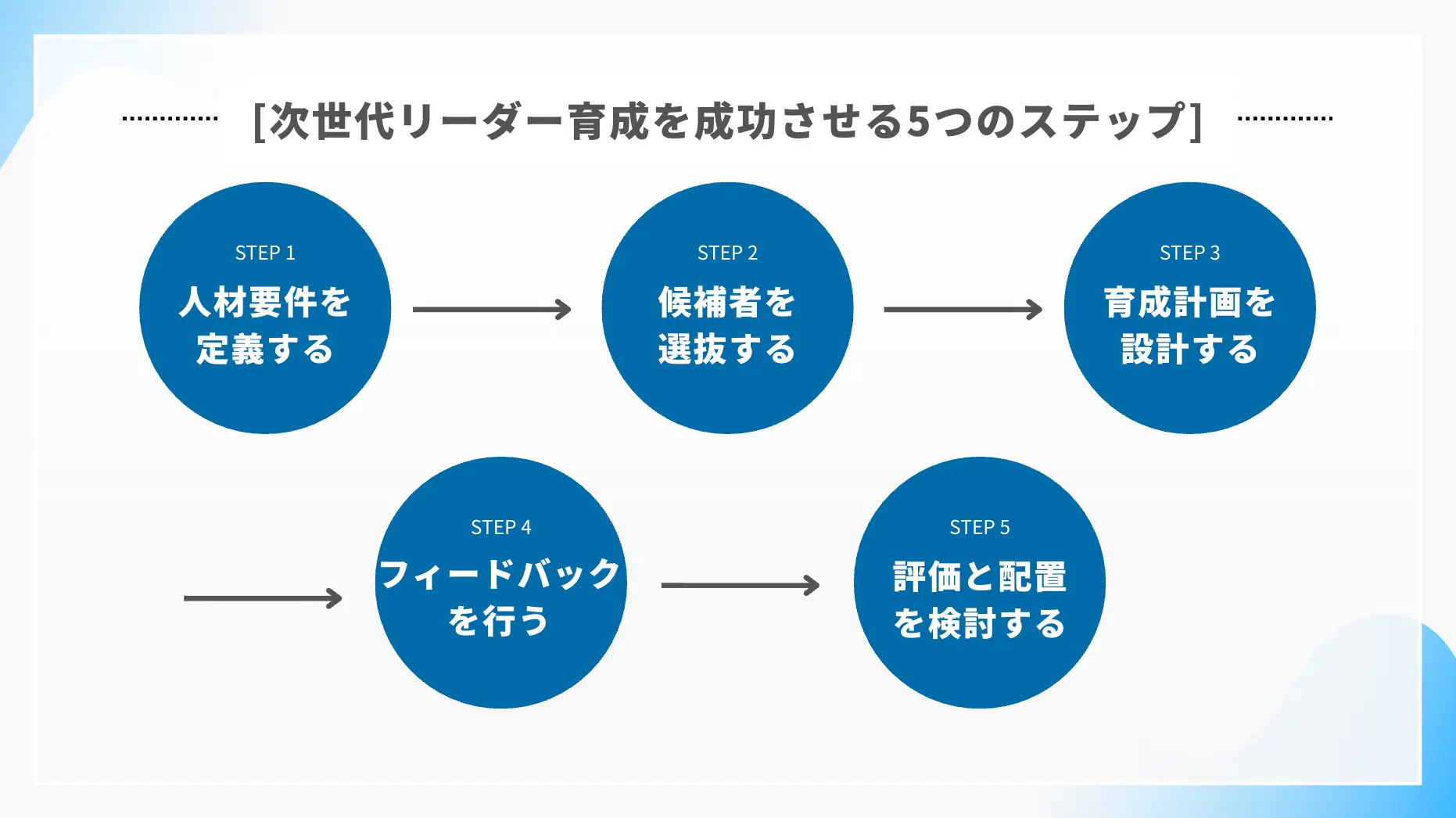

次世代リーダー育成を成功させる5つのステップ

結論として、次世代リーダー育成の成功は、これから紹介する5つのステップを、一貫性を持って体系的に実行できるかにかかっています。一つひとつのステップを丁寧に進めることで、育成は「場当たり的な施策」から「戦略的な投資」へと変化していきます。

STEP1:あるべきリーダー像(人材要件)を定義する

最初のステップは、「どのようなリーダーを育成したいのか」を具体的に定義することです。

自社の経営理念や3〜5年後の中期経営計画と連動させ、未来の事業を牽引するために必要なスキル、マインド、行動特性を言語化しましょう。このリーダー像が、育成の羅針盤となります。

STEP2:育成対象となる候補者を選抜する

次に、定義したリーダー像に基づき、育成対象となる候補者を選抜します。

ここで重要なのは、上司の推薦といった主観的な評価だけでなく、過去の実績やアセスメントツールを用いた客観的な評価を組み合わせ、公平性と透明性を担保することです。現時点での能力だけでなく、「未来のリーダーとしての伸びしろ」を見極める視点が求められます。

STEP3:育成計画を具体的に設計する

候補者を選抜したら、一人ひとりの強みや課題に合わせた育成計画を設計します。

重要なのは、Off-JT(研修)で学んだ知識を、OJT(現場での実践)で試し、その結果をフィードバックで内省するという学習サイクルを意図的にデザインすることです。このサイクルを用いて、「知っている」から「できる」へとPDCAを回すことで着実に成長していきます。

具体的には、以下の4つの連動したステップを計画に落とし込みます。

- インプット(Off-JT):

まず研修で、リーダーに必要な知識や思考のフレームワークを体系的に学びます。

(例:コーチング研修や管理職研修で傾聴と質問のスキルを学ぶ) - 実践(OJT):

次に、研修で学んだことを意識して、実際の業務に取り組む機会を与えます。

(例:上司から「次の部下との1on1で、今日学んだ質問スキルを3つ使ってみよう」と具体的なミッションを与えられる) - 内省(フィードバック):

実践した結果どうだったかを、上司やメンターとの対話を通じて振り返ります。

(例:1on1の後、「実際にやってみてどうだった?」「次はどうすればもっと良くなりそう?」と問いかけ、気づきを促す) - 定着(再実践):

フィードバックで得た学びを、次の実践で再び試すことで、スキルを自分のものとして定着させていきます。

STEP4:育成施策を実行し、フィードバックを行う

計画に沿って施策を実行するだけでは不十分です。

育成の成否を分けるのは、実践の中での質の高い「フィードバック」が行えるかどうかです。

上司やメンターは、「内容」「トーン」「タイミング」「場所」の4つのポイントを意識することで、リーダー候補の内省を促し、成長を加速させることができます。

- 内容(何を伝えるか):

ポジティブなフィードバックは、具体的に、そして少し大げさなくらいに絶賛することが重要です。「良かったよ」ではなく、「あの場面でのあの一言が、良かったよ。正直驚いたよ」のように伝えることで、相手の自己肯定感を高めます。

一方で、ネガティブなフィードバックは、課題を明確にしつつも、あくまで「私(上司)はこう思う」という主観で伝え、原因を決めつけずに問いかける姿勢が大切です。 - トーン(どんな雰囲気で伝えるか):

一方的に話すのではなく、対話を心がけましょう。

自身のキャラクターを変える必要はありませんが、温和なトーンで、相手が話しやすい雰囲気を作ることが、本音を引き出す鍵となります。 - タイミング(いつ伝えるか):

すべてをすぐに伝えるのが正解とは限りません。

テーマの重要度、事象の深刻度、そして何より相手のコンディションでタイミングを見極めることが重要です。緊急性が高くない課題であれば、相手が落ち着いて話を聞けるタイミングを待ちましょう。 - 場所(どこで伝えるか):

深刻なフィードバックほど、オフィシャルかつクローズドな場を選びましょう。

周りに人がいるオフィス内の雑談で伝えるのではなく、事前に時間を設定した1on1ミーティングの場で、落ち着いて話せる環境を整えるべきです。

STEP5:評価と配置(タフアサインメント)を検討する

一定期間の育成を経て、その成果を評価しましょう。そして、次の成長機会として、候補者の能力を少し上回るような、意図的に困難な職務やポジションを与える「タフアサインメント」を検討しましょう。不採算事業の立て直しや新規事業の立ち上げなど、修羅場ともいえる場こそが、リーダーとしての力を育てることになります。

【企業の成長フェーズ別】最適な次世代リーダー育成の"型"

画一的な育成方法では成果は出ません。自社の成長フェーズに最適化された育成の『型』を実践することが一番の近道になります。そのため、企業の規模や状況によって、本当に効果的なアプローチは大きく異なります。

〜50名(創業期):社長の右腕を育てるOJT中心の育成

組織がまだ小さく、経営者と社員の距離が近い創業期。

このフェーズで最も効果的なのは、社長自らがメンターとなるOJT中心の育成です。

経営会議への同席や重要な商談への同行を通じて、経営の視座を直接伝えていきます。

体系的な研修よりも、日々の業務を通じた密なコミュニケーションと、少しずつ責任範囲の大きな仕事を任せていく「権限移譲」が、創業期の次世代リーダー育成には効果的です。

51〜100名(成長期):次世代リーダー研修と仕組み化の導入

従業員が50名を超えると、社長が全社員を直接見ることは物理的に難しくなります。

ここで初めて、各部門から次世代のリーダー候補を選抜し、育成を「仕組み化」していくことを検討します。

経営の基本を学ぶ次世代リーダー研修は、個人のスキルアップだけでなく、部門を超えた次世代リーダー同士のネットワークを構築し、組織の一体感を醸成するという重要な目的も担っています。

101名〜(拡大期):体系的な育成プログラムと外部研修の活用

従業員が100名を超え、事業が多角化していく拡大期には、会社の中核を担える次世代リーダーの育成を重要ミッションとして、より体系的・計画的に運用する必要があります。階層別の研修プログラムを整備するだけでなく、社内の論理にとらわれない多角的な視点を養うため、異業種のリーダー候補と議論を交わす「他流試合型」の外部研修に派遣することも非常に有効です。

【外部研修を選ぶ際のチェックリスト】

- 自社の課題解決に直結するプログラム内容か?

異業種交流など、社内では得られない刺激や学びがあるか?

研修後の実践をサポートするフォローアップ体制は整っているか?

次世代リーダーに必須のスキルと効果的な育成方法

次世代リーダーには、「構想力」「課題解決力」「求心力」の3つのスキルが不可欠です。

これらは、知識のインプットと実践(OJT)を連動させることで、効果的に育成できます。

また、「構想力」「課題解決力」「求心力」といった抽象度の高いスキルを、現場で再現可能な「行動」に落とし込み、効果的に育成するためには、土台に実践的な思考フレームが不可欠です 。

以下の資料では、土台となる思考フレームを11つご紹介していますので、本記事とは別途ご覧ください。

1. 構想力・戦略策定スキル

事業や組織の未来を描き、そこから逆算して「今何をすべきか」を考える力です。

Off-JT(研修): 経営戦略やマーケティングのフレームワークを学ぶ。

↓

OJT: 中期経営計画の策定プロジェクトに参加させ、事業計画の素案を作成させる。

2. 課題解決・意思決定スキル

複雑な問題の本質を見抜き、データと論理に基づいて最適な意思決定を下すスキルです。

Off-JT(研修): ケーススタディ形式で、実際の企業事例を基に最適な打ち手を議論する。

↓

OJT: 現場で発生している難易度の高い問題の解決プロジェクトを任せる。

3. 組織を動かすリーダーシップ・求心力

ビジョンをメンバーに伝え、共感を生み、組織全体を巻き込んで大きな目標に向かう力です。

Off-JT(研修): コーチングやファシリテーションのスキルを学ぶ。

↓

OJT: 部門横断プロジェクトのリーダーを任せ、関係者を調整しながら目標達成へ導く経験を積ませる。

育成担当者が候補者に伝えたい、次世代リーダーが持つべき3つの視点

スキルや手法を学ぶ以前に、次世代リーダー候補には、その土台となる「思考のOS」をインストールすることが不可欠です。

育成担当者は、候補者が以下の3つの視座転換を果たせるよう、粘り強く働きかける必要があります。

1. 「部分最適」から「全社最適」へ

リーダーに求められるのは、自部署の利益だけを追求する「部分最適」の視点ではなく、会社全体の利益を最大化する「全社最適」の視点です。

例えば、「自部署のエースを他部署に異動させる」という決定は、短期的には自部署の業績を下げるかもしれません。しかし、その異動が全社の戦略上、より大きな成長に繋がるのであれば、それを受け入れ推進するのがリーダーの役割です。

2. 「他人事」から「自分ごと」へ

問題が発生した際に、「自分には関係ない」「環境が悪い」と考えるのはフォロワーの思考(※1)が持てていないと言えます。特に成長企業で働くリーダーは、組織で起こるすべてのことを「自分ごと」として捉える当事者意識を持つべきです。

「なぜこの問題が起きたのか?」「自分にできることは何か?」を常に自問し、他責にすることなく、自ら課題解決の先頭に立ちましょう。

(※1)組織の目標達成のためにリーダーと協力して主体的に貢献する姿勢

3. 「現状維持」から「未来創造」へ

マネージャーの役割が既存の仕組みを効率的に回し、「現状維持」を最適化することにあるとすれば、リーダーの役割は、未来を見据えて「新たな価値を創造」することにあります。

成長企業では、現状維持を是とせず、常に「もっと良い方法はないか」「このままで3年後も勝ち続けられるのか」と問い続けることが大切です。そして、過去の成功体験に固執することなく、時には痛みを伴う変革さえも厭いません。

未来から逆算して今何をすべきかを考える思考をリーダーが持つべきことの重要性を育成する側は伝えていきましょう。

まとめ:企業の未来は、次世代リーダー育成にかかっている

本記事では、次世代リーダー育成を成功させるための具体的なステップと、企業の成長フェーズに応じた最適なアプローチを解説してきました。

企業の未来は、経営者ならびに決裁権を持つ人がどれだけ本気で次世代リーダー育成に取り組むかにかかっています。

リーダーは自然発生的には生まれません。

この記事を読んだあなたがまず着手すべきは、自社の成長フェーズを再確認し、「3年後、自社を牽引しているのは、どのようなリーダーか」という"あるべきリーダー像"を具体的に描くことです。

しかし、このプロセスを自社だけで進めるのは容易ではありません。特に、成長ベンチャーが陥りがちな「育成の壁」を乗り越えるには、専門的な知見と客観的な視点、そして現場で使える具体的な「思考フレーム」が必要です 。

以下の資料では、300社以上の支援実績から体系化した、ベンチャーのマネージャーが持つべき思考フレーム 11選をご紹介しています。

自社が定義すべきリーダー像と共に、それを体系化させていく方法は以下の資料からご覧ください!