10年後も勝ち続ける会社を作る。企業の持続的成長を実現する4つの戦略

企業の持続的成長とは?事業と組織、両輪の成長が不可欠

企業の持続的成長と聞くと、多くの人は売上や利益の拡大をイメージするでしょう。

しかし、それだけでは十分ではありません。

本当の意味での持続的成長とは、「事業の成長」と「組織の成長」という2つの車輪が、バランスよく回転している状態を指します。

事業の成長:売上や利益、市場シェアの拡大

売上高や利益、市場シェアといった企業の存続に直結する事業分野においては、成長なしでは企業の存続が危ぶまれてしまいます。

顧客数を増やし、顧客単価を上げ、リピート率を高める。こうした活動を通じて事業規模を拡大していくことは、企業が存続するための絶対条件と言えるでしょう。市場での競争力を維持し、新たな投資を行うための原資も、この事業成長から生まれます。

組織の成長:戦略を実行し、変化に対応できる人材と仕組み

一方で、事業の成長だけを追い求めると、組織に様々な「歪み」が生じます。

急成長するベンチャー企業で「組織崩壊」という言葉が聞かれるのは、まさにこのためです。

組織の成長とは、描いた戦略を確実に実行し、市場の変化に柔軟に対応できる人材と仕組みを育むことに他なりません。 どんなに優れた事業戦略も、それを実行する「人」と「組織」が伴わなければ”絵に描いた餅”で終わってしまいます。

「経営学の父」と称されるピーター・ドラッカーが残した言葉は、まさにこの本質を捉えています。

Culture eats strategy for breakfastーカルチャーは戦略に勝るー

優れた戦略も、それを血肉化し、実行する組織文化がなければ形骸化してしまいます。社員が同じ価値観を共有し、自律的に動ける組織こそが、持続的な成長を支える土台となるのです。

なぜ成長の「壁」にぶつかるのか?事業と組織に潜む持続的成長のブレーキを解説

順調に成長してきたはずの企業が、なぜ突然「壁」にぶつかるのでしょうか。

その原因は、「事業」と「組織」の両面に潜んでいます。

【事業の壁】既存事業の陳腐化と「向かうべき方向」の曖昧さ

創業から走り続け、業界内で一定の地位を築いたとしても、市場は常に変化しています。

新たな競合の出現、顧客ニーズの変化、技術革新の波によって、昨日までの成功モデルが今日には通用しなくなるのです。

こうした外部環境の変化に加え、組織の内部にも壁は生まれます。

一つは、過去の成功体験への固執です。

「これまでこのやり方で上手くいってきた」という自負が、新しい挑戦を阻む足枷となります。

もう一つは、組織の拡大に伴う「向かうべき方向性の曖昧さ」です。

会社として次にどこを目指すのかというビジョンが共有されていたとしても、その解釈にズレがあったり、現場で使える「共通言語」になっていなければ、結局は各部門や社員がバラバラの方向を向いてしまい、組織全体のエネルギーが分散してしまうのです。

これが、多くの企業が直面する「事業の壁」です。

【組織の壁】マネジメントの機能不全と人材育成の遅れ

「事業の壁」として挙げた「向かうべき方向の曖昧化」は、そのまま組織の機能不全に直結します。

経営層と現場メンバーのハブである管理職(マネージャー)が、経営層で決定した方向性やバリュー(=カルチャー)を自らの言葉で噛み砕き、管掌する部署に落とし込んでいく「浸透」のプロセスがなければ、事業の成長スピードに組織の成長が追いつくことはありません。

その理由は、カルチャーが浸透していない組織では、社員が「指示待ち」になるか、良かれと思って様々なことに取り組んだ結果、「バラバラの方向」に進んでしまうからです。特に変化の激しいベンチャー/成長企業において、全ての行動をマニュアルで縛ることは不可能です。

自社のカルチャー(=行動様式)という共通の判断基準があって初めて、社員は自律的に考え、臨機応変に動き、組織全体の力を同じ方向に結集させることができるのです。

プレイヤーとしては優秀だった社員が、マネージャーになった途端に苦戦する。

1on1はただの進捗確認会議と化し、メンバーのモチベーションは低下。結果、離職率が増加し、組織全体のパフォーマンスが上がらない。

これらはすべて、目指すべきゴールが曖昧なまま走り続ける多くの成長企業が抱える、「組織の壁」の典型的な症状なのです。

企業の持続的成長を実現する4つの基本戦略(アンゾフの成長マトリクス)

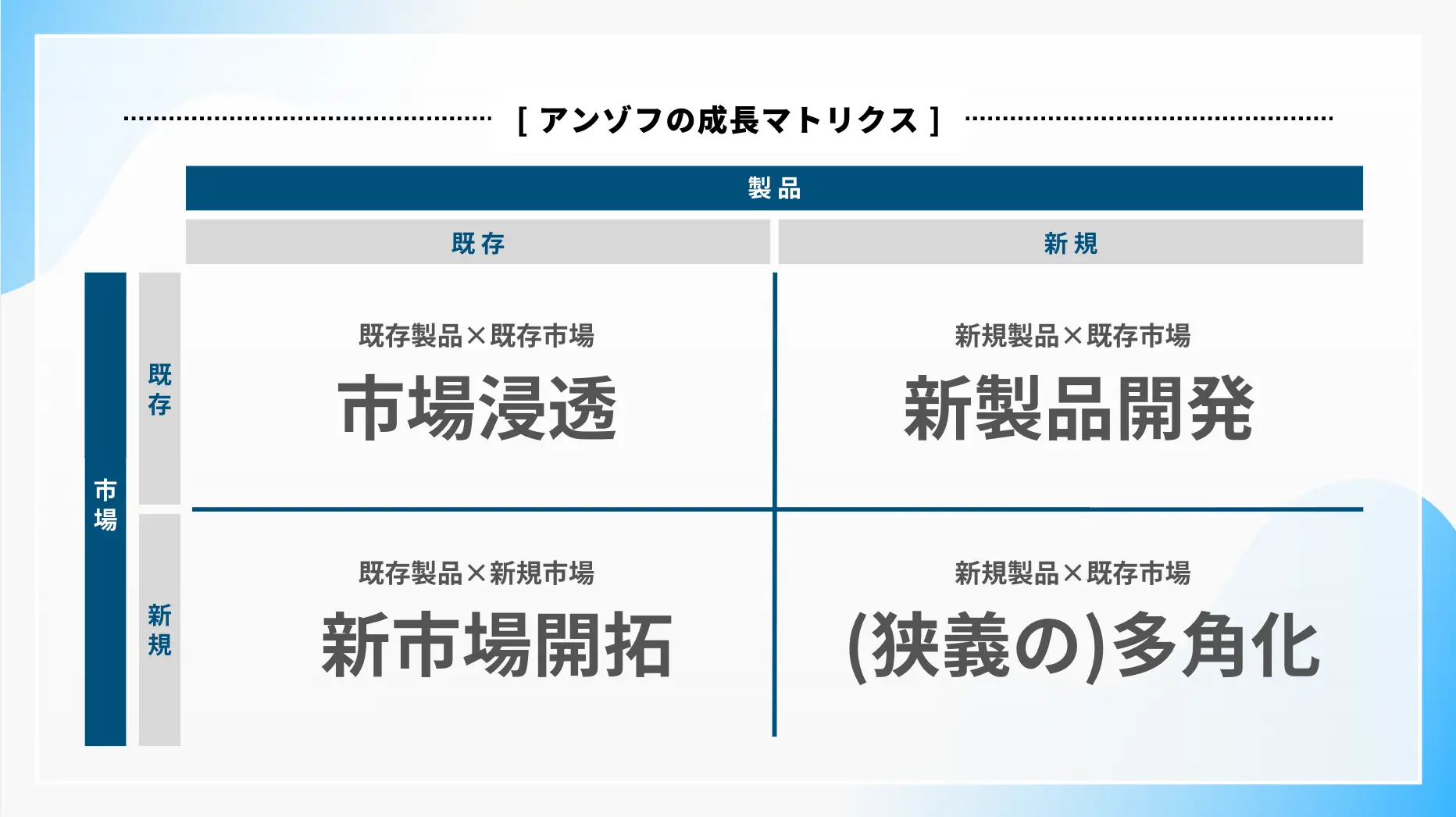

では、これらの「壁」を乗り越え、持続的成長を実現するためには、どのような戦略を描けば良いのでしょうか。ここで役立つのが、経営学者のイゴール・アンゾフが提唱した「アンゾフの成長マトリクス」です。

このフレームワークは、「製品(サービス)」と「市場」の2つの軸を「既存」と「新規」に分け、企業の成長戦略を4つの象限で整理します。

あなたの会社は今、どのステージにいて、次にどこを目指すべきでしょうか?

4つの基本戦略を一つずつ見ていきましょう。

①市場浸透戦略:既存の市場で、既存の製品・サービスを伸ばす

「市場浸透」は、現在いる市場で、既存の製品・サービスのシェアをさらに拡大する戦略です。

4つの戦略の中で最もリスクが低く、多くの企業がまず初めに取り組むべき戦略と言えます。

具体的な施策としては、リピート率を高めるための顧客関係強化、客単価を上げるためのアップセル・クロスセルの提案、新たな販売チャネルの開拓などが挙げられます。

②新市場開拓戦略:既存の製品・サービスを、新たな市場へ

「新市場開拓」は、今ある製品・サービスを、新しい市場に投入していく戦略です。

例えば、これまで関東圏だけで展開していたサービスを全国に広げる、特定の業界向けだったシステムを他業界にも展開する、あるいは海外市場に進出する、といったケースがこれに当たります。製品力に加え、新たな市場で「売る力」が求められます。

③新製品開発戦略:既存の市場に、新たな製品・サービスを投入

「新製品開発」は、既存の顧客基盤に対して、新しい製品やサービスを開発・提供する戦略です。

顧客のニーズを深く理解し、既存製品のアップグレード版や、関連性の高い新サービスを投入することで、顧客との関係性をさらに深め、収益の柱を増やすことができます。

④多角化戦略:新たな市場へ、新たな製品・サービスで挑む

「(狭義の)多角化」は、全く新しい市場に、全く新しい製品・サービスで参入する、最も難易度の高い戦略です。

既存事業との関連性が高い分野に進出する「関連多角化」と、全く関連のない分野に進出する「非関連多角化」があります。成功すれば大きなリターンが期待できますが、多大なコストとリスクを伴うため、慎重な見極めが必要です。

【経営者向け】4つの戦略を「事業計画」に落とし込む3ステップ

4つの基本戦略の中から自社の進むべき方向性を定めたら、次はその戦略を具体的な「事業計画」に落とし込む必要があります。

ここでは、経営者がやるべき3つのステップを解説します。

Step1. 環境分析:自社の「強み」と「機会」を再定義する

まずは、自社の置かれている状況を客観的に把握することから始めます。

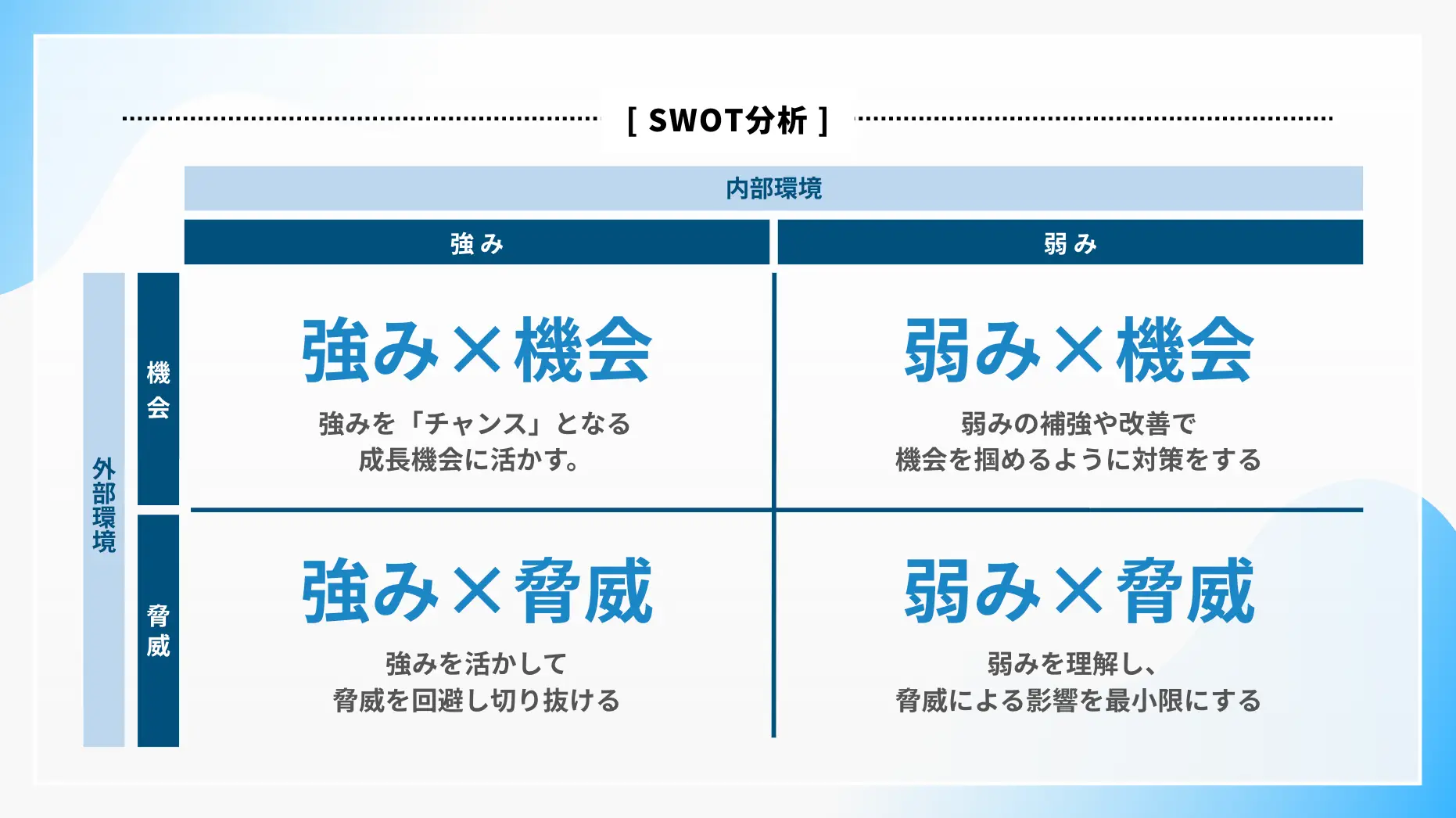

その際に役立つのが「SWOT分析」などのフレームワークです。

自社の内部環境である「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」と、外部環境である「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」を洗い出すことで、どの戦略を選択すべきか、どこに勝機があるのかを冷静に分析できます。

Step2. KGI/KPI設定:目標を具体的な「数字」に落とし込む

戦略は、具体的な数字に落とし込んではじめて意味を持ちます。

戦略の最終的な目標であるKGI(重要目標達成指標)と、その達成度を測るための中間指標であるKPI(重要業績評価指標)を明確に設定しましょう。

「いつまでに、何を、どれくらい達成するのか」を定量的に示すことで、組織全体の目線が揃い、進捗を正しく評価できるようになります。

Step3. 資源配分:ヒト・モノ・カネを集中させる

企業の資源(リソース)、すなわちヒト・モノ・カネは有限です。

策定した事業計画に基づき、限られたリソースをどこに集中させるべきか、意思決定することが経営者の重要な役割です。

同時に、「やらないこと」を決める勇気も必要です。あれもこれもと手を出すのではなく、「選択と集中」によって、戦略の成功確率を最大限に高めましょう。

【管理職向け】戦略を”絵に描いた餅”で終わらせない組織の作り方

経営陣がどれだけ優れた戦略を描いても、それを実行する現場の組織力がなければ、持続的成長は実現しません。

ここでは、戦略を”絵に描いた餅”で終わらせないために、管理職が果たすべき役割と具体的なアクションを解説します。

なぜ戦略は実行されないのか?経営と現場を繋ぐ「結節点」の重要性

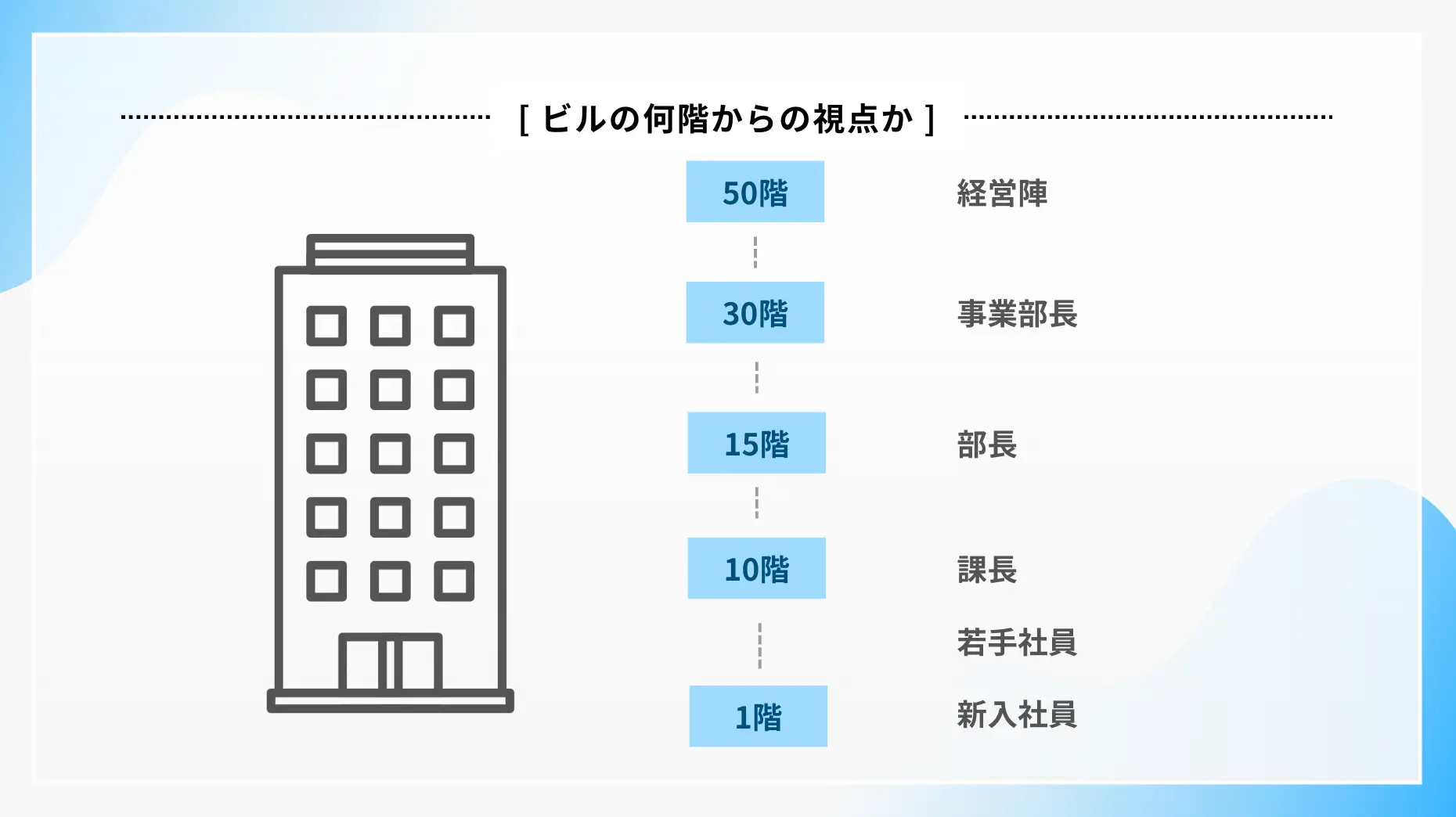

経営陣が見ている景色(全社最適)と、現場のメンバーが見ている景色(個別最適)には、多くの場合ギャップが存在します。このギャップが分かりやすく理解できるのがマンションの図解です。50階にいる経営層が「売上を伸ばすために新規事業に投資する」と決めても、1階あたりにいる現場からは「それより今の人手不足を解消してほしい」という声が上がるのは、このためです。

このギャップを埋め、経営と現場を繋ぐ存在こそが「結節点」としての管理職です。

管理職は、経営が決定した戦略を、自分たちの部署にとってどんな意味があるのか、現場の言葉に「翻訳」して伝える重要な役割を担っています。

「上が言っていたから」とそのまま伝えるのではなく、自分の言葉で戦略の背景や目的を語り、メンバーの納得感・一体感を引き出すことが、戦略実行の第一歩です。

KGIをKPIに翻訳する技術:1on1での対話例

「結節点」として機能するために、管理職には経営が掲げたKGI(目標)を、現場メンバーが日々のアクションに落とし込めるKPI(指標)に翻訳する技術が求められます。

例えば、会社全体のKGIが「年間売上30%向上」だったとします。これをそのままメンバーに伝えても、「自分は何をすればいいのか」が分かりません。1on1などの場で、以下のように対話を通じて翻訳していくことが重要です。

(悪い例)

マネージャー:「会社の目標が売上30%アップだから、とにかく頑張ってくれ。」

(良い例)

マネージャー:「会社の目標達成のために、うちのチームでは『新規顧客からの受注件数を月5件から7件に増やす』ことを目指そう。この2件を増やすために、君の強みである〇〇を活かして、まずは新規のアポイント数を週に3件から4件に増やしていくことを目標にしよう。」

このように、会社の目標と個人の日々の業務を結びつけ、「なぜこのKPIが重要なのか」を腹落ちさせることが、メンバーの主体的な行動を引き出します。

「権限委譲」と「マイクロマネジメント」の罠を回避する

プレイヤーとしては優秀だった新任マネージャーが、なかなか経営視点を持てず、メンバー育成に苦戦する。これは多くの経営者や上位管理職が抱える悩みです。

ベンチャー企業でよく起こりがちなのが、「権限委譲」と称して仕事を丸投げし、実質的に放置してしまうケース。そして、事態が悪化してから「見ていられない」と上司が介入し、結局マネージャーが育たないという悪循環です。

大事なのは、「手綱を握るのは後任本人である」という自覚を持たせ続けること。KPIを100%やり切った上で、何か課題や追加の案があれば、まず本人に考えさせ、素案ができた段階で即座に相談させる。この「即時報連相」を徹底させることで、本人の思考力を奪うマイクロマネジメントを避けつつ、自律したリーダーへと育てることができるのです。

挑戦を称賛し、失敗から学ぶ「心理的安全性」の高いチームを作る

新たな成長戦略の実行には、不確実性と失敗がつきものです。しかし、一度の失敗で厳しく叱責されるような組織では、誰も挑戦しようとしなくなります。

メンバーが萎縮せずに新しいことに挑戦できる「心理的安全性」の高いチームを作ることが、戦略を実行しきる上で不可欠です。管理職が率先して自らの失敗談を共有したり、結果だけでなく挑戦したプロセスを評価したりする姿勢が、チーム全体の挑戦する文化を育みます。

まとめ

本記事では、企業の持続的成長を実現するための考え方と、具体的な4つの戦略について解説しました。

企業の持続的成長には「事業」と「組織」の両輪が不可欠である

自社の現状を分析し、「アンゾフの成長マトリクス」の4つの基本戦略から最適なものを選択する

経営者は戦略を具体的な計画に落とし込み、管理職は「結節点」として現場での実行をリードする

戦略を立てるだけでは、会社は変わりません。

その戦略を実行できる強い組織があってこそ、企業は10年後も勝ち続けることができるのです。

私たちマネディクは、これまで300社以上の成長企業のマネジメント課題に向き合い、「戦略を実行できる管理職」の育成を支援してきました。もし、あなたが事業と組織の成長の壁に直面し、本記事で解説したような「結節点」として機能する管理職を育て、組織の実行力を高めたいとお考えなら、ぜひ一度ご相談ください。貴社の課題に合わせた具体的な解決策をご提案します。