360度評価は本当に意味ない?時代遅れと言われる理由や事例も解説

360度評価が「意味ない」「時代遅れ」と言われてしまう5つの根本原因

なぜ、多くの企業で360度評価は機能不全に陥ってしまうのでしょうか?

そこには、制度設計や運用に潜む5つの根本的な原因が存在します。

原因1:目的が「評価のため」になり、本来の「育成」に繋がっていない

最も典型的で根深い原因が、360度評価の結果を給与や昇進・昇格といった人事評価に直結させてしまうケースです。

本来、この制度は「多面的なフィードバックを通じて、本人が自身の強みや課題を客観的に認識し、成長の糧とする」という人材育成を主目的としています。

しかし、評価と紐づいた瞬間、社員の意識は「正直なフィードバックで相手の成長を支援しよう」から「波風を立てず、自分の評価も守ろう」へと変化します。

忖度が働き、当たり障りのないコメントに終始するか、逆に個人的な感情で相手を蹴落とすようなことが起こり、本来の目的は完全に失われます。

原因2:評価者のスキル不足で「ただの悪口大会」「人気投票」になる

相手の成長を願う建設的なフィードバックには、具体的な行動を指摘し、ポジティブな変化を促す高度なスキルが必要です。

しかし、多くの企業では、評価者に対する十分な研修や明確なガイドラインがないまま制度を導入してしまいます。

その結果、フィードバックは個人の主観や感情に大きく左右され、「〇〇さんは暗い」「もっと主体的に動いてほしい」といった、具体的行動に基づかない抽象的な批判や人格否定が横行します。

これはもはやフィードバックではなく「ただの悪口大会」であり、単に業務で関わりが多い、仲が良いといった理由だけで評価が決まる「人気投票」と化してしまいます。

原因3:匿名性の弊害で、無責任なフィードバックが横行する

本音のフィードバックを引き出すために設けられた「匿名性」が、諸刃の剣となって機能するケースも少なくありません。

本来は心理的安全性を担保するための仕組みが、逆に「誰が書いたか分からない」という安心感から、発言への責任感を欠如させ、無責任な批判を助長するのです。

根拠のない批判や、一方的な決めつけ、人格攻撃ともとれる辛辣な言葉が並び、受け取った側は反論や対話の機会もなく、一方的に傷つけられます。

これでは、信頼関係に基づく健全なフィードバック文化どころか、相互不信の文化が醸成されてしまいます。

原因4:現代の働き方(ジョブ型雇用・心理的安全性)とミスマッチを起こしている

360度評価は、終身雇用を前提としたメンバーシップ型組織で、協調性や勤務態度といった曖昧な要素を評価するために発展した側面があります。

しかし、専門性を軸とするジョブ型雇用が広がる現代では、評価すべきは「人柄」ではなく「職務(ジョブ)の遂行度や成果」です。

また、イノベーション創出の鍵として「心理的安全性」の重要性が叫ばれる中、同僚同士が互いを評価し合う制度が、自由な発言や挑戦を妨げるリスクとして問題視され始めています。

「下手に目立つと、次の評価で何を言われるか分からない」という萎縮を生み、組織の活力を奪うことになりかねません。

原因5:従業員の負担が大きく、通常業務を圧迫してしまう

評価期間になると、多くの従業員が複数人の同僚や部下、上司へのコメント作成に追われます。

一人あたり30分だとしても、10人分書けば5時間。本来であれば顧客や事業に向けるべき貴重な時間が、社内向けの評価作業によって消費されていきます。

特にマネージャー層は、自身の評価業務に加えて、部下からのフィードバックの回収や1on1での伝達にも時間を割かれ、心身ともに疲弊しきっているのが実情です。

この「見えないコスト」が積み重なり、組織全体の生産性を著しく低下させているのです。

意味のない360度評価がもたらす3つの弊害

形骸化した360度評価は、「やっても意味がない」だけでは済みません。

組織の成長を蝕む、深刻な弊害を引き起こす可能性があります。

人間関係の悪化とコミュニケーション不全

1つ目の弊害は「人間関係の悪化とコミュニケーション不全」です。

「あの辛辣なコメントは、きっと〇〇さんに違いない…」

匿名であっても、コメントの言い回しや指摘内容から、誰が書いたか推測できてしまうことは少なくありません。一度生まれた疑心暗鬼は、チーム内に根深い溝を作り、率直な意見交換や協力体制を破壊します。

業務上の連携が必要な場面でも、互いに壁を作り、当たり障りのない形式的なコミュニケーションに終始。結果として、組織全体の生産性や問題解決能力は著しく低下してしまうのです。

社員のモチベーションとエンゲージメントの低下

2つ目の弊害は「社員のモチベーションとエンゲージメントの低下」です。

納得感のない評価や、人格否定に近いフィードバックは、社員の働く意欲を根本から削ぎ落とします。

「自分の頑張りを見てくれていない」「正当に評価してもらえない」という不満は、徐々に会社そのものへの不信感へと変わります。会社への帰属意識(エンゲージメント)を失った社員は、挑戦的な仕事や組織貢献への意欲をなくし、最低限の業務をこなすだけになります。

そして、より良い環境を求めて、静かに転職活動を始めるのです。

誤った人事評価・人材配置に繋がるリスク

3つ目の弊害は「誤った人事評価・人材配置に繋がるリスク」です。

もし、人気投票や恣意的なフィードバックの結果を、昇進や異動の判断材料にしていたとしたら、その組織の未来は非常に危険です。

本来リーダーシップを発揮すべき「言うべきことを言う」タイプの優秀な人材が、耳の痛い指摘をした結果として不当に低い評価を受け、逆に八方美人で当たり障りのない人物が昇進してしまう、といった歪んだ人事決定が横行します。

このような誤った人材配置は、組織のパフォーマンスを低下させるだけでなく、真面目に働く社員の士気を決定的に下げ、組織崩壊の引き金となりかねません。

制度を成功に導くための2つの選択肢

360度評価や1on1などの人事施策・制度が意味がないと思われ、形骸化することはどの企業でも起こり得る事象です。

このような施策や制度から脱却するために、何をすべきなのでしょうか?

選択肢は大きく分けて2つあります。「改善して意味あるものに変える」か、あるいは「思い切って廃止する」かです。

選択肢1:360度評価の運用方法を見直して、意味あるものに変える

まずは、現行の制度を本来あるべき「人材育成のツール」として機能させるための改善策です。

中途半端な運用が最大の害悪です。もし続けるのであれば、徹底的にその質にこだわり抜く覚悟が必要です。

目的を「人材育成」に再定義し、全社に周知徹底する

最も重要なのが、この制度の目的を「個人の成長支援」に再定義し、経営陣から全社員まで、一人残らずその認識を揃えることです。

CEOメッセージや全社集会など、公式の場で「この制度は人事評価とは一切関係ない。あくまで本人の成長のためのポジティブな気づきの機会である」と力強く宣言しましょう。

そして、評価シートの冒頭にも目的を明記するなど、あらゆる場面で繰り返しその意図を伝え続けることが不可欠です。

評価者・被評価者への研修を実施し、フィードバックスキルを向上させる

「良いフィードバックとは何か」を体系的に学ぶ研修は必須です。

「あなたの主観や感想ではなく、具体的な行動事実(Fact)を伝えてください」という基本原則を徹底させましょう。

例えば、「(Situation:どんな状況で)、(Behavior:相手がどんな行動をし)、(Impact:それが周囲にどんな影響を与えたか)」を伝える「SBIフィードバック」などの具体的なフレームワークを導入し、評価者全員が建設的なコメントを書けるスキルを身につける必要があります。

実践的なフィードバックのフレームワークや手法に関しては、以下の記事にて詳しく解説しているので、詳細に知りたい方は以下からご覧ください。

ポジティブな行動・成果に焦点を当てた評価項目に設計し直す

評価項目は、欠点を指摘するためのものではなく、「その人の強みや、会社が掲げるバリュー(価値観)を体現した素晴らしい行動を、さらに引き出す」ためのものであるべきです。

例えば、「〇〇さんの△△という行動は、チームの生産性を高める上で非常に助かりました」や「当社のバリューである『挑戦』を最も体現していた〇〇さんの行動を教えてください」といった、ポジティブな側面に光を当てる設問を中心に設計し直すことが有効です。

選択肢2:360度評価自体を廃止する

様々な改善策を講じても機能不全に陥っている、あるいは弊害の方が大きいと判断した場合は、「廃止」も有力な選択肢です。

過去の決定に固執するのではなく、事業成長という本来の目的に立ち返り、合理的な判断を下すことが経営には求められます。

廃止を検討すべき企業の3つの特徴

そもそも360度評価の廃止を検討すべき企業の3つの特徴が以下になります。

- 目的が曖昧なまま「流行りだから」と導入してしまった企業

- そもそも「この制度で何を成し遂げたいのか」という共通認識がない場合、改善の施しようがありません。

- 社員の負担が許容範囲を超え、事業の足かせになっている企業

- 評価業務によって通常業務が滞り、社員が疲弊しきっている場合は、一度リセットして、より費用対効果の高い施策にリソースを集中させるべきです。

- 質の高い1on1など、代替となるコミュニケーション施策が機能している企業

- すでに上司部下間の信頼関係に基づいた質の高い対話が定着している場合、屋上屋を重ねる必要はありません。むしろ制度が対話の質を落とす可能性すらあります。

廃止する際の注意点と、従業員の納得感を得るための進め方

廃止を決断した場合、そのプロセスは慎重に進める必要があります。

一方的な通達は、「会社は育成を放棄したのか」といった社員の不信感を招きます。「なぜ廃止するのか(制度の弊害とコスト対効果の説明)」と「代わりに、どのような方法で皆さんの成長を支援していくのか(具体的な代替案の提示)」を必ずセットで、全社に対して丁寧に説明しましょう。

社員の不安を取り除き、会社が目指す新しい育成の形への期待感を醸成することが、円滑な移行の鍵となります。

ここまで、360度評価を「改善する」か「廃止する」か、2つの選択肢を解説してきました。しかし、どちらの道を選ぶにせよ、忘れてはならない本質があります。

それは、360度評価や1on1といったあらゆる施策・制度が正しく機能し、事業成長を促すには、その土台となる「事業が成長する組織カルチャー」が浸透している必要があるということです。

カルチャーなき制度は、どれだけ精巧に作っても形骸化し、本来の目的を見失ってしまいます。我々マネディクは、こうした成長企業特有の課題に対し、「事業が成長する組織カルチャー」の構築を支援してきました。

なぜ、今カルチャーへの投資が事業成長に直結するのか。その具体的なメカニズムと、貴社のマネジメント力を最大化するプログラムの全容をまとめた資料をご用意しました。

ぜひダウンロードして、貴社の組織変革にお役立てください。

【成功事例】360度評価を有効活用している企業

一方で、360度評価をうまく活用し、組織文化の醸成に繋げている企業も存在します。

成功の鍵は、やはり「評価」ではなく「育成」と「対話」に振り切っている点です。

事例1:株式会社メルカリ:評価ではなく「学び合い」の文化を醸成

メルカリでは、360度評価を給与査定とは完全に切り離し、同僚からのフィードバックを「ピアレビュー」と呼んでいます。

これは、個人のパフォーマンスを「評価」するためではなく、あくまで個人の成長と、同社が掲げるバリュー(Go Bold, All for One, Be a Pro)の浸透を目的としたものです。

お互いを評価者・被評価者と見るのではなく、共に学び合う「仲間(ピア)」と位置付けることで、前向きで建設的なフィードバックが飛び交う文化の象徴として制度が機能しています。

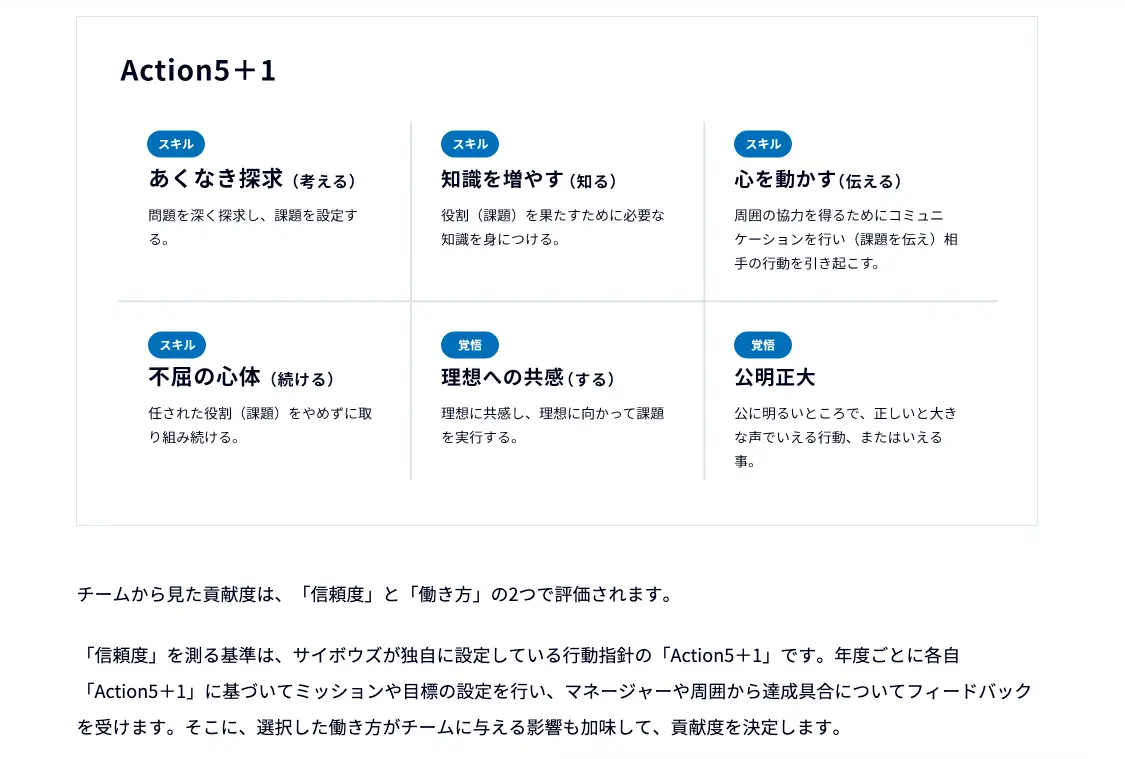

事例2:サイボウズ株式会社:納得感を重視した評価制度への応用

「100人いれば100通りのマッチング」を掲げるサイボウズでは、評価制度の根幹に「納得感」を置いています。厳密な360度評価ではありませんが、その思想を応用し、評価プロセスに多面的な視点を取り入れています。

例えば、評価決定の際には、上司だけでなく、本人が「自分の働きをよく理解している」と考える他部署のメンバーなど、複数の関係者からのコメントを参考にします。

これにより、評価の公平性と透明性を高め、社員一人ひとりが評価に納得し、次の成長に向かうための土壌を育んでいます。

育成文化を醸成する3つの代替案

360度評価を廃止する、あるいは導入しないと決めた場合、他にどのような代替案があるのか。

重要なのは、「制度」で縛るのではなく、日々のコミュニケーションの中に育成の仕組みを埋め込むことです。

以下で360度評価の代替となりうる施策・制度を3つご紹介します。

代替案1:質の高い「1on1ミーティング」の定着

最も効果的で本質的な代替案が、上司と部下による質の高い定期的な1on1ミーティングです。

これは単なる進捗確認の場ではありません。部下のキャリアプランや悩み、挑戦したいことについて対話し、その実現をサポートするための「コーチングの時間」です。

半年に一度の形式的な評価ではなく、毎週、あるいは隔週で継続的に対話の時間を持つことで、タイムリーなフィードバックと目標の軌道修正が可能になります。これは、部下の成長支援とエンゲージメント向上に直結する、極めて投資対効果の高い施策です。

1on1の投資対効果を測る方法に関しては以下の記事にて詳しく解説しているので、ご興味ある方はご覧ください。

代替案2:リアルタイムフィードバック文化の醸成

Slackなどのチャットツールや日々の会話の中で、気づいたその瞬間にポジティブな点も改善点もカジュアルに伝え合う文化を醸成することも極めて有効です。

例えば、素晴らしい行動があった際に「#thanks」や「#称賛」のようなチャンネルで全社に共有する仕組みは、ポジティブな行動を強化し、組織全体の学習スピードを高めます。

このような文化が根付けば、フィードバックは「特別なイベント」ではなく「日常の当たり前のコミュニケーション」となり、心理的なハードルが劇的に下がります。

代替案3:ノーレイティング制度の導入

GEやアクセンチュアといったグローバル企業も導入し始めているのが、「ノーレイティング」という考え方です。

これは、年に一度の「S・A・B・C」といった画一的なランク付け(レイティング)そのものを廃止し、リアルタイムなフィードバックと継続的な対話(1on1など)を通じて、一人ひとりの成長を支援するアプローチです。

社員を相対比較するのではなく、個々の目標達成度や成長に焦点を当てることで、より本質的な人材育成を実現しようとする考え方であり、360度評価の代替案として最も注目されている手法の一つです。

まとめ|360度評価は「手段」。目的を見失わず、自社に合った制度設計を

ここまで、360度評価が「意味ない」と言われる理由から、具体的な解決策まで解説してきました。

重要なのは、360度評価はあくまで組織の課題を解決するための「手段」の一つに過ぎないということです。多くの企業が、制度を導入すること自体が「目的」化してしまい、本来達成すべき「事業の成長」や「人材の育成」というゴールを見失っています。

組織にとって本当に必要なのは、形骸化した評価制度を続けることでしょうか?それとも、もっと本質的なコミュニケーションによって、社員の成長を促す文化を作ることでしょうか?

この記事が、自社の評価・育成制度を見つめ直し、事業が成長するためのカルチャーを構築する一助となれば幸いです。