目標管理の課題と解決策|失敗する原因と正しいやり方を立場別に解説

そもそも目標管理とは? 本来の目的と成功した状態を再確認する

課題の話に入る前に、一度立ち止まって「目標管理とは、本来何のために行うのか」を再確認しましょう。この原点を見失ってしまうと、目標管理の仕組みがあったとしても形骸化してしまいます。

目標管理(MBO:Management by Objectives)とは、1954年に経営学者のピーター・ドラッカーが提唱したマネジメント手法です。その本質は、ノルマ管理ではありません。個人の目標と組織の目標を連鎖させ、社員の自律的な成長を促しながら、組織全体の成果を最大化させるための「仕組み」です。

会社・上司・部下にとっての3つの目的

目標管理は、それぞれの立場に明確なメリットをもたらします。

この「三方よし」の状態を目指すことが成功の鍵です。

【目標管理の目的】

- 会社(経営者)の目的:

経営ビジョンや事業戦略を、現場の具体的なアクションにまで落とし込み、組織全体の実行力を高めること。 - 上司(管理職)の目的:

部下一人ひとりの役割と期待を明確にし、効果的な動機付けと育成を行うことで、チームのパフォーマンスを最大化すること。 - 部下(社員)の目的:

自身が会社から何を期待されているのかを理解し、日々の業務に意味を見出しながら、計画的にスキルアップや自己実現を目指すこと。

理想の目標管理が機能している組織の状態

目標管理が理想的に機能している組織とは、社長から新入社員まで、全社員が「会社の目標達成が、自分の成長や成功に直結している」と実感できている状態です。

- 経営会議で語られる戦略が、自分の部署の目標、そして個人の目標にどう繋がっているかを誰もが説明できる。

上司との1on1が「進捗確認会議」ではなく、「目標達成に向けた作戦会議」になっている。

社員一人ひとりが、自ら設定した目標に対してオーナーシップを持ち、主体的に業務に取り組んでいる。

このような組織では、目標管理は「管理ツール」ではなく、組織と個人を成長させる「コミュニケーションの基盤」として機能しているのです。

なぜ目標管理はうまくいかないのか?よくある課題と3つの根本原因

理想の状態を理解した上で、なぜ多くの企業で目標管理はうまくいかないのでしょうか。

その背景には、ほぼ共通する3つの根本原因が存在します。

原因1:経営の「想い」と現場の「目標」の乖離

最も多い失敗の原因は、経営陣が掲げるビジョンや中期経営計画が、現場の社員にとっては「自分ごと」になっていないことです。

具体例: 全社目標として「顧客満足度の向上」を掲げても、営業部門の目標は「売上〇〇円」、開発部門の目標は「新機能の実装」といったように、それぞれのKPIに閉じてしまう。

結果、顧客満足度という本来の目的が全社に浸透しないまま見失われ、セクショナリズムが加速してしまいます。

これは、経営の「想い」や「なぜそれを目指すのか」という背景が共有されないまま、結果の数字だけが上から下に落ちてきている状態です。これでは、社員が目標に納得感を持ち、主体的に動くことはありません。

原因2:「評価のため」が目的化した制度設計

「目標管理 = 人事評価を決めるためのもの」という認識が社内に蔓延すると、制度は確実に形骸化します。本来の目的である「成長支援」や「目標達成」ではなく、「いかに良い評価を得るか」が目的になってしまうからです。

具体例: 評価を下げたくないために、達成が容易な低い目標ばかり設定する社員が増える。

逆に、到底達成不可能な高い目標を掲げさせ、「達成できなかった」という理由で評価を下げるためのツールとして使う管理職も現れます。

これでは、社員の挑戦する意欲は削がれ、正直者が馬鹿を見るような不公平感が生まれます。目標管理は、給与を決めるためだけの査定ツールではないということを認識する必要があります。

原因3:管理職の「対話スキル」への丸投げ

「制度は作った。あとは現場のマネージャーがうまくやってくれるだろう」という考えも、非常によくある失敗パターンです。目標管理の成否は、関係者同士の「対話の質」に大きく依存します。

具体例: 人事部が配布した目標管理シートの書き方だけを説明し、部下との目標設定面談や期中の進捗確認、フィードバックの具体的な「やり方」については、各管理職の経験や感覚に任せてしまっている。

その結果、対話スキルの高い管理職のチームはうまく機能する一方で、そうでないチームでは目標設定がただの「作業」になり、部下のモチベーションは低下します。これは個人の資質の問題ではなく、会社として「対話の基準」を示せていないという構造的な問題なのです。

「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、これらの課題の答えとして、曖昧な「コミットメント」を精神論で終わらせない ための具体的な方法論を解説しています。

資料内では、コミットメントを「スピード」「各論」「執着」という3つの行動レベルで再定義し、「目標とのGAP」に執着し続けるための「GAP起点の思考法」を詳しく紹介しています。

マネージャーのコミットメントを引き出す具体的なヒントを、ぜひ以下資料をダウンロードしてご確認ください。

【立場別】あなたの目標管理の課題は?具体的な解決策とやり方

では、この根深い課題を乗り越え、目標管理を本当に機能させるためには、具体的に何をすれば良いのでしょうか。

これらの原因を解消するための具体的な解決策を、「経営者」「管理職」それぞれの立場から詳しく解説していきます。

【経営者・上級管理職向け】全社で目標管理を機能させる「仕組み」の設計図

経営者・上級管理職の役割は、個別の目標設定に関わることではなく、目標管理が全社で正しく機能するための「仕組み」と「文化」を設計することです。

会社のビジョンから個人目標までを繋ぐ「目標マップ」を作る

会社のビジョンや中期経営計画を最上位に置き、それがどのように事業部、部署、そして個人の目標にまでブレイクダウンされるのかを可視化します。

OKRの考え方を参考に、全社の目標から各部門の目標がどう連鎖しているかを示すだけでも効果的です。重要なのは、「あなたの仕事が、会社の未来にどう繋がっているか」を全社員が理解できるようにすることです。

年間・四半期の運用サイクルを参考にする

目標管理をその場のみで終わらせないために、OKRの考えを用いて年間の運用サイクルを定義し、目指すべきゴールを社内で認識を擦り合わせましょう。

「なぜやるのか?」を経営者・上級管理職の言葉で語り続けるだけでは、部下はトレースレベルで認識を一致させ、全員が成果の最大化に向けて自走することは難しいです。朝会や全社ミーティングなど、あらゆる場面で「なぜ私たちはこの目標を目指すのか」という想いを、情熱を持って語り続けることと同時に、年間・四半期の運用サイクル上で目標管理をしていくことが大切です。

- 1Q: 全社戦略の発表 → 各部門の目標設定 → 各個人の目標設定

2Q: チーム会議と1on1での進捗確認(毎週)と軌道修正

3Q: チーム会議と1on1での進捗確認(毎週)、上期レビューと下期目標の再設定

4Q: チーム会議と1on1での進捗確認(毎週)、通期レビューと来期へのフィードバック

【現場管理職向け】チーム目標を達成し、部下の納得感を引き出すやり方

現場管理職の役割は、経営層・上級管理職から与えられた目標をチームの具体的な計画に落とし込み、チーム目標の達成と部下個人の成長が連動するよう働きかけることで、部下が自らの役割として目標達成に強くコミットする状態を引き出すことです。

「What(何を)」の前に「Why(なぜ)」を共有する

チームの目標を伝える際、いきなり「今期の目標は売上〇〇円だ」と数字だけを伝えるのはNGです。

まず、「なぜ会社はこの目標を掲げているのか」「この目標を達成すると、私たちのチームやお客様にとってどんな良いことがあるのか」という背景や意義を丁寧に説明しましょう。これが、部署目標という大きな目標をチームないしは個人の達成目標に落とし込む第一歩となります。

部署目標を「チームのアクション」に分解する

共有した「Why」を基に、「じゃあ、この目標を達成するために、私たちのチームは何をすべきか?」をメンバーと一緒に考えましょう。

例えば「新規顧客を30%増やす」という部署目標なら、「A業界向けのセミナーを開催する」「既存顧客からの紹介キャンペーンを強化する」といったように、具体的なアクションプランにまで分解することで、目標は一気に現実味を帯びます。一方、ここで注意が必要なのは、目標を考えていく中で視野が狭まってしまい、手段が目的になってしますことです。

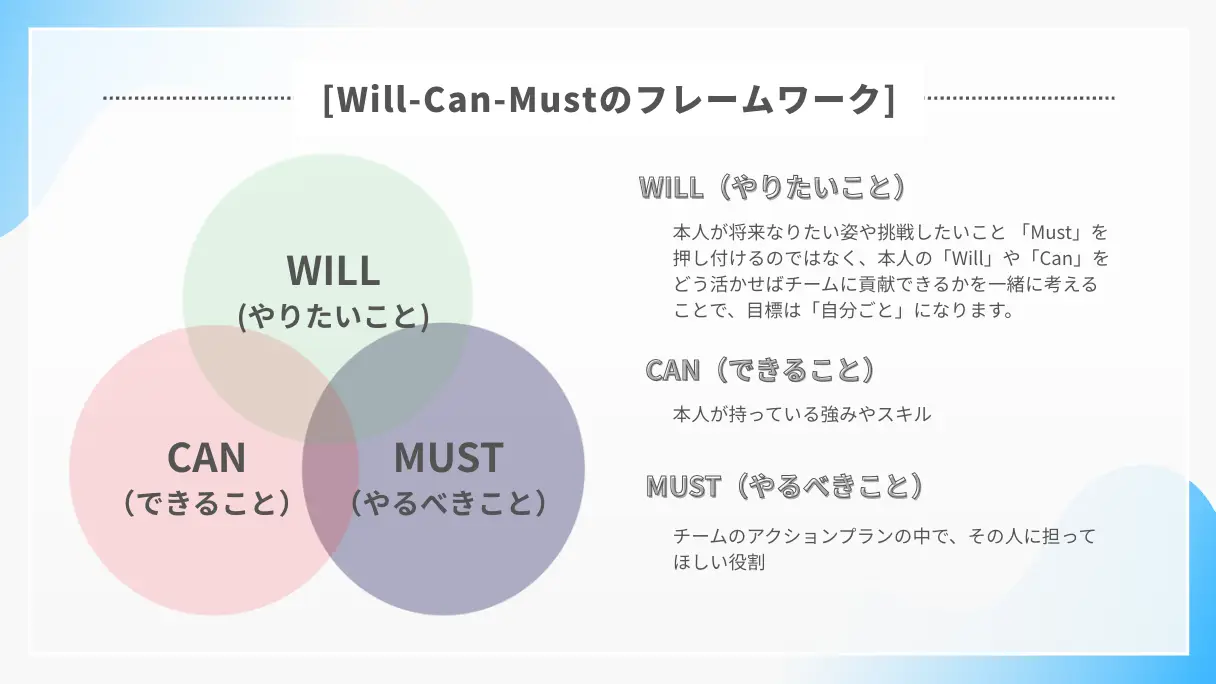

「Will-Can-Must」のフレームワークで個人の目標に落とし込む

「Will-Can-Must」のフレームワークで対話し、役割分担する チームのアクションプランが決まったら、それを個人の目標に落とし込みます。

その際、以下の3つの円が重なる部分を探す意識で、部下と1on1で対話します。

【具体的な質問フレーズを活用する】

⚫︎(目標を聞く前に)「〇〇さん自身は、この半年でどんなことに挑戦してみたい?」

⚫︎(目標設定で)「その目標を達成した時、〇〇さんはどんなスキルが身についていると嬉しい?」

⚫︎(目標が高すぎると言われたら)「なるほど。じゃあ、どこまでなら『やれる』と思えそう?

その差は何が原因かな?」

目標管理の課題に関するよくある質問 (FAQ)

Q.目標管理をやめる企業が増えているのはなぜですか?

A. はい、一部の企業、特に変化の速いIT業界などで従来型の目標管理(MBO)を見直す動きがあるのは事実です。

主な理由として、

- 硬直性:

半期や一年単位の目標設定が、現代のビジネススピードに合わない。 - 形骸化しやすさ:

上述したような課題に陥りやすく、運用負荷が高い。 - 個人主義への偏り:

「個人の目標達成に焦点が当たりすぎ、チームワークを阻害することがある。」 などが挙げられます。

こうした企業は、より短いサイクルで目標を設定・見直しするOKR(Objectives and Key Results)などのフレームワークに移行するケースが多いです。

しかし、これは「目標管理そのものが悪」なのではなく、「従来型の運用が現代に合わなくなっている」と捉えるべきです。

本記事で解説したような、対話と成長支援を重視する本質的な運用ができれば、目標管理は依然として強力なツールです。

Q.目標管理とOKRの違いは何ですか?

A. 目標管理(MBO)とOKRは目的や運用方法に違いがあります。

簡単に言えば、MBOが「個人の管理と評価」に重点が置かれやすいのに対し、OKRは「組織全体の目標達成とコミュニケーション」に重点が置かれている、と理解すると分かりやすいでしょう。

目標管理 (MBO) | OKR | |

主な目的 | 人事評価、個人の能力開発 | 組織と個人の目標をリンクさせ、高い目標を達成する |

目標設定の頻度 | 半期~年1回 | 四半期(3ヶ月)ごと |

目標の共有範囲 | 主に上司と本人の間 | 全社に公開されることが基本 |

達成度の基準 | 100%の達成が基本 | 60%~70%の達成が「成功」と見なされる(挑戦的な目標を推奨) |

評価との連動 | 強く連動させることが多い | 評価とは切り離して運用することが推奨される |

まとめ:目標管理を組織の成長エンジンに変えるために

ここまで見てきたように、目標管理が失敗するのは、制度そのものではなく、その「思想」と「運用」に問題がある場合がほとんどです。

経営者・管理職が、目標管理を「評価のための管理ツール」ではなく、「組織と個人の成長を繋ぐコミュニケーションの仕組み」として再定義すること。そして、それぞれの立場で本質的な役割を果たすこと。これが、形骸化した制度に再び命を吹き込む一番近道な方法です。

もし、この記事を読んで「自社だけでは限界がある」「専門家の知見を借りて、本気で組織を変えたい」と感じられたなら、ぜひ私たちマネディクにご相談ください。

300社以上の成長企業を支援してきた実績を基に、貴社の目標管理が「成長エンジン」として機能するための、具体的な仕組み作りと管理職育成をご支援します。

また、「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、目標管理を機能させるための具体的な「仕組み」と「思考法」を解説しています。

是非、育成ガイドを無料ダウンロードし、内容をご確認ください。