KPI設計フレームワークを目的別に解説|KGIを分解する設定方法と組織運用のコツ

KPI設計に「フレームワーク」が必要な3つの理由

「今期は全社で高い目標を掲げている。マネージャー陣はしっかりコミットしてほしい」

経営陣からKGI(重要目標達成指標)が示されたものの、現場のマネージャーは「その目標を、どう具体的に現場の行動に落とし込めばいいのか?」と頭を抱えていませんか?

成長企業において、以下のような業績管理上の課題は頻繁に発生します。

- KGIが現場の行動に分解できない:

高い目標だけが提示され、現場が実行可能な行動指標(KPI)まで落とし込めていない。結果、週次の会議が「頑張っています」という精神論で終わってしまう。 - 全社戦略と部門目標が連動しない:

営業は売上、マーケはリード数、開発は機能リリース数と、各部門が独自の指標を追っている。しかし、それらが全社のKGI(例:LTV最大化)にどう貢献しているか不明瞭で、組織がサイロ化している。 - マネジメントが属人化する:

優秀なプレイヤーが新任マネージャーになった途端、目標設定で疲弊している。KPIの立て方が人によってバラバラで、部下の育成や評価に一貫性がない。

これらの課題の根本原因は、KPI設計が個人の感覚や経験に依存していることです。

組織が拡大しても成果を出し続けるためには、感覚的なマネジメントから脱却し、誰もが再現できる「型=フレームワーク」を活用した「仕組み化」が不可欠です。

業績管理で陥りがちな課題は以下の記事でも詳しくご紹介しています。

【目的別】KPI設計フレームワークの選び方

KPI設計フレームワークには多くの種類がありますが、すべてを一度に使う必要はありません。

「KPIツリーを作ったが、全社戦略と連動しない」「SMARTで設定したが、KGI達成のロジックが弱い」といった失敗は、自社の「目的」とフレームワークの「得意領域」がミスマッチであるために起こります。

まずは自社の課題が、「全社戦略の連動」「現場への分解」「マネジメントの標準化」のどれにあるのかを明確にし、適切なフレームワークを選択することが成功の鍵です。

ここでは、代表的なフレームワークを3つの目的別に整理して紹介します。

1. 全社戦略と連動させる

目的:経営トップのビジョンや全社戦略を、各部門の具体的な活動にまで一気通貫で連動させたい

経営と現場の「視界」がずれていると、組織はサイロ化します。

この課題には、組織全体のベクトルを合わせ、多角的な視点で経営を管理するためのフレームワークが有効です。

ここで紹介するBSCやOKRは、厳密にはKPIそのものを作るフレームワークではありませんが、KPIがどの戦略的目的のために存在するのかを定義する上で不可欠な考え方です。

【代表的なフレームワーク】

- バランスト・スコアカード (BSC):

「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」という4つの視点から、経営戦略を多角的に分析し、KPIに落とし込む手法です。

財務指標(売上など)だけでなく、非財務指標(顧客満足度や従業員スキル)も重視し、全社のベクトルを合わせるのに役立ちます。 - OKR (Objectives and Key Results):

高い目標(Objectives)と、その達成度を測る主要な結果(Key Results)を設定するフレームワークです。KPIが「業績管理」の指標であるのに対し、OKRは「高い目標への挑戦と組織の一体感醸成」に重きを置きます。全社戦略の浸透に適しています。

2. KGIを現場の行動に分解する

目的: 事業部やチームに課された高いKGI(売上目標など)を、現場が実行可能なレベルの行動指標にまでロジカルに分解したい。

「売上150%達成」というKGIだけでは、現場は何をすべきか分かりません。

目標をロジカルに分解し、日々の行動とKGIの繋がりを可視化するフレームワークが必要です。

【代表的なフレームワーク】

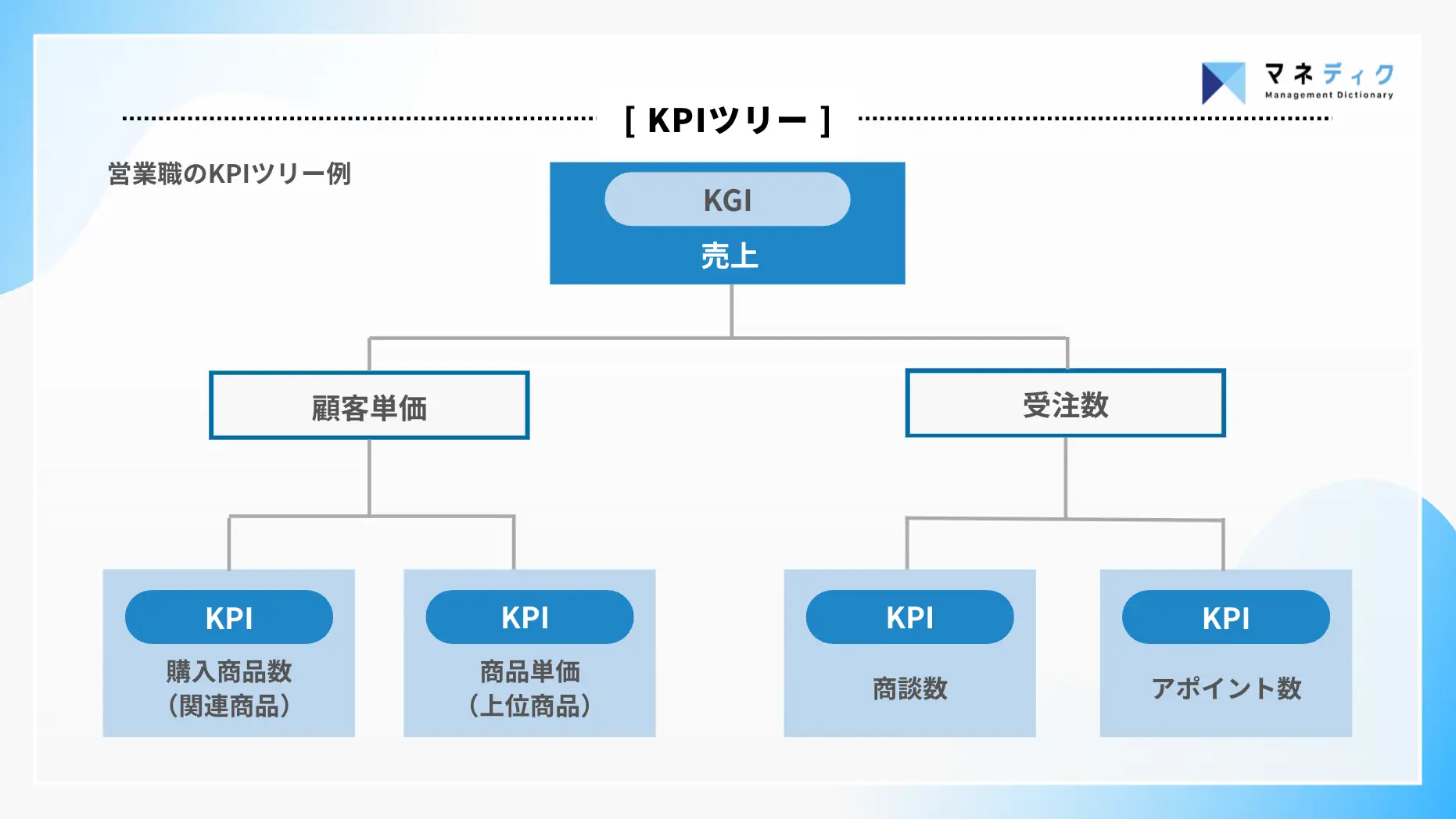

KPIツリー:

KGIを頂点に置き、「なぜ(Why)」と「どうやって(How)」を繰り返しながら、KGI達成に必要な要因(KSF)と具体的な指標(KPI)を樹形図(ツリー)のように分解していく手法です。 目標達成までのプロセスが可視化され、「この行動がKGIに繋がる」という納得感を醸成する上で、最も実用的なフレームワークの一つです。

目標達成までのプロセスが可視化され、「この行動がKGIに繋がる」という納得感を醸成する上で、最も実用的なフレームワークの一つです。

3. マネジメントの「型」を作る

目的: 設定したKPIの質を担保し、マネジメントを標準化したい。特に新任マネージャーでも適切な目標設定ができる「共通言語」が欲しい。

KPIツリーで指標を分解しても、その中身が曖昧だったり、達成不可能だったりしては意味がありません。KPIの「質」を担保し、マネージャーとメンバーの認識を揃えるための「型」が必要です。

ここで使えるのが「マネジメントの属人化」を防ぐため、設定したKPIが「使える指標」になっているか検証するフレームワークの「SMARTの法則」です。

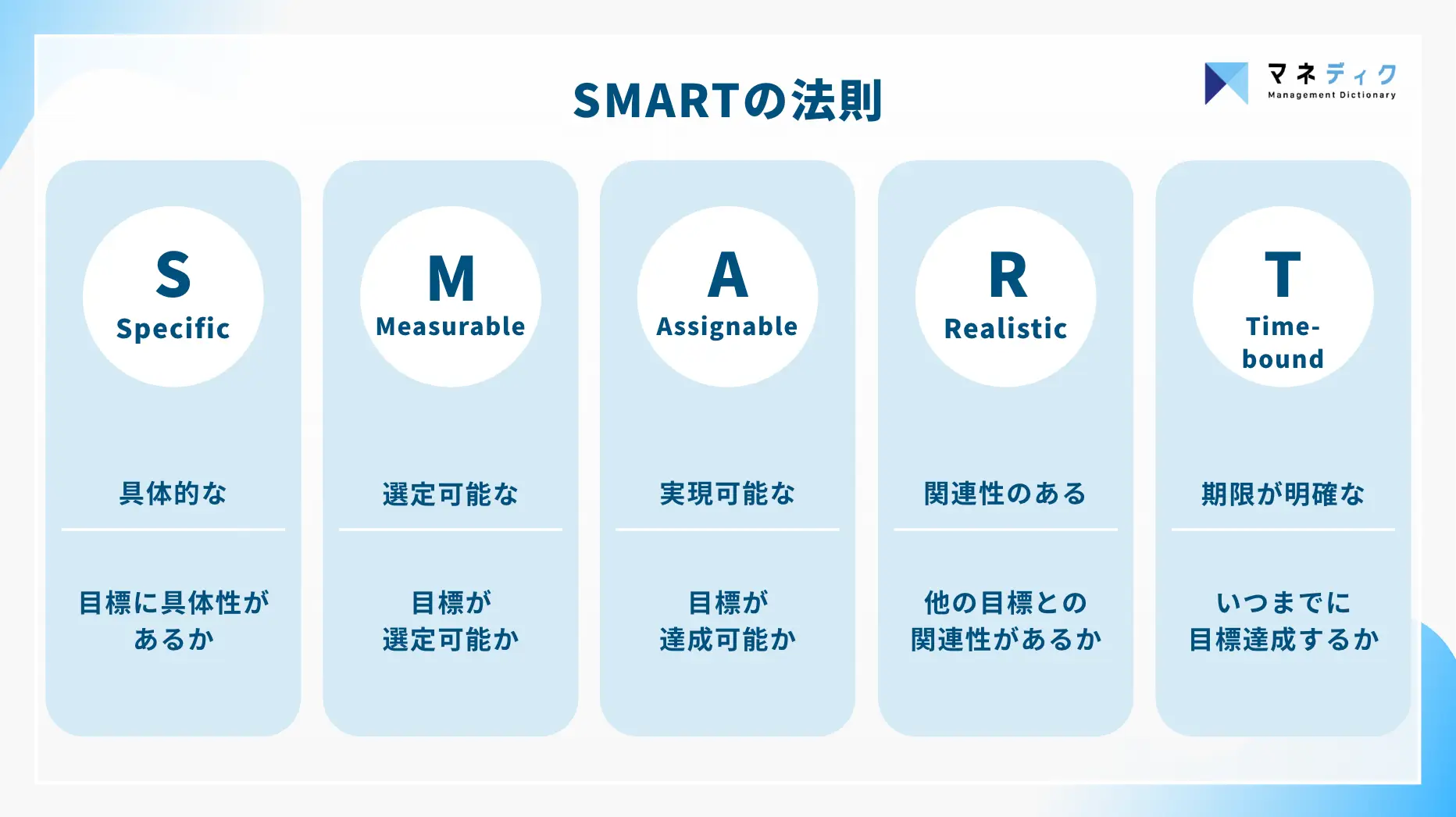

【SMARTの法則】

設定する目標(KPI)が「使える指標」になっているかを確認するための5つの要素(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)の頭文字をとったものです。マネージャーが部下と目標設定を行う際の「共通言語(型)」として非常に有効です。

設定するKPIが、以下の5つの要素を満たしているかを確認しましょう。

Specific(具体的に)

目標は具体的で、誰が読んでも同じ解釈ができるか?という視点を持ちましょう。

課題が具体的であればあるほど、解決策も明確になります。

NG例: 営業力を強化する。

OK例: 新規顧客向けの提案資料を、〇〇のフォーマットに沿って改訂する。

Measurable(測定可能に)

目標の達成度を「数値」で測定できるか?という視点を持ちましょう。

NG例: お客様に喜んでもらう。

OK例: 顧客アンケートで「満足」以上の評価を90%以上獲得する。

Achievable(達成可能に)

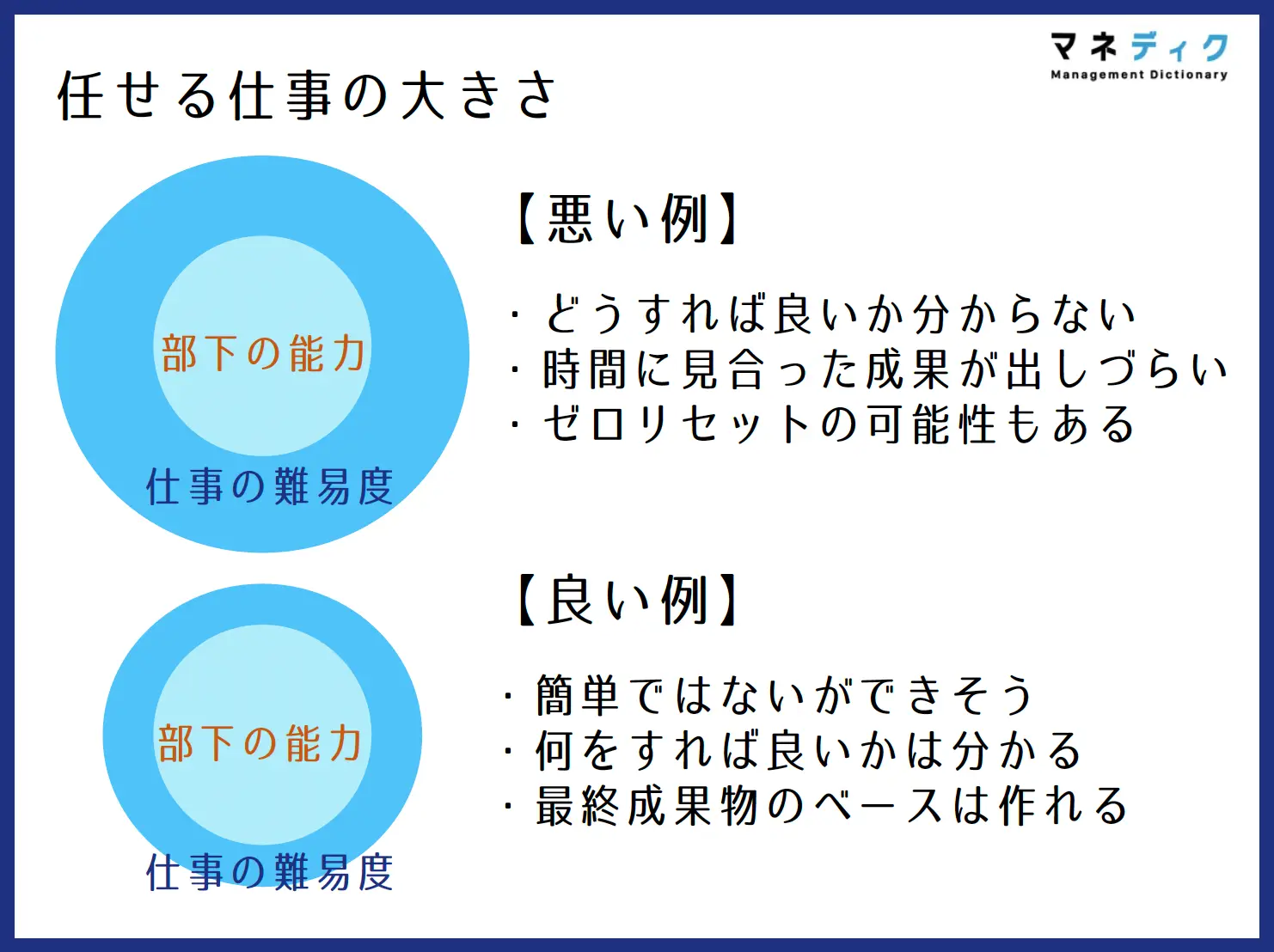

現実的に達成可能な目標か?という視点もメンバーが適切に成長するために重要な視点です。

本人の力量が伴った範囲(例:8割)をベースとしつつ、成長を促すための挑戦的な要素(例:2割)を加えるなど、適切な難易度設定が重要です。

NG例: 新人がいきなりトップセールスマンの10倍の目標を立てる。

OK例: 過去の実績と現在のリソースを考慮し、ストレッチだが現実的な目標(例:前期比120%)を設定する。

Realistic(関連性のある)

そのKPIの達成が、KGIやKSF(上位目標)の達成に関連しているか?という視点も持ちましょう。

NG例: KSFが「受注率向上」なのに、「テレアポ件数」だけをKPIにする。(行動KPIとしては必要だが、質が問われない)

OK例: KSFが「受注率向上」なので、「受注率」そのものと、「受注に繋がった商談の分析数」をKPIにする。

Time-bound(期限を設けて)

いつまでに達成するのか、期限が明確に設定されているか?の視点を持ち、事業を順調に拡大させていくためには重要なことです。

NG例: いつか契約を取る。

OK例: 〇月〇日までに(今四半期中に)契約を3件受注する。

本資料では、誰よりも事業成長・業績達成にコミットする"目標必達マネージャー”を再現性高く育成するための具体的な方法論を解説しています。

「マネージャーの業績達成へのコミットメントが低い」「もっとマネージャーに目標達成意識を持ってもらいたい」とお悩みの経営者の方は、ぜひ以下から「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」を無料ダウンロードしてご一読ください。

KPI設計の基本|KGI・KSFとの関係をロジカルに理解する

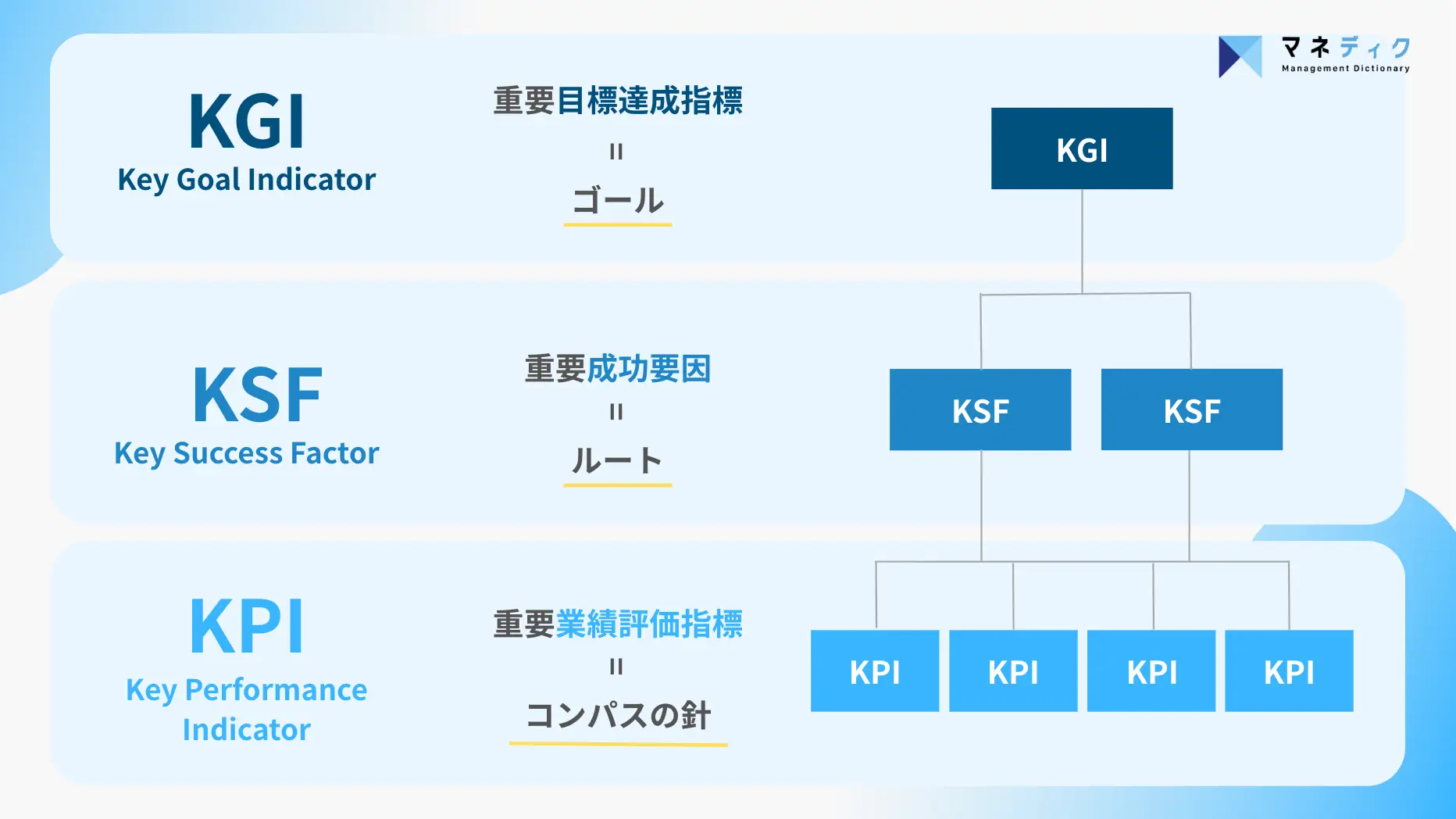

KPI設計のフレームワークを効果的に活用するためには、まず「KGI」「KSF」「KPI」という3つの指標の関係性をロジカルに理解しておくことが不可欠です。これらは単なる個別の指標ではなく、組織の目標達成に向けた「地図」と「コンパス」のような関係にあります。

まず、すべての起点となるのが KGI (Key Goal Indicator / 重要目標達成指標) です。

これは、組織が最終的に達成したいゴールを明確に数値で示したものです。例えば、「SaaS事業のARR(年間経常収益)10億円を達成する」や「今期の売上高 前年比150%を達成する」といった、組織全体の最終目的地を示します。

次に、この高い山(KGI)に登るために、「どのルートを通るのが最も成功確率が高いか」を示すのが KSF (Key Success Factor / 重要成功要因) です。

KGIを達成するための最も重要な「鍵(カギ)」となる要因や、ボトルネックとなっている箇所を特定します。例えば、KGIが「売上150%達成」であれば、KSFは「新規顧客の受注率を向上させること」や「既存顧客の解約率を低減させること」といった、目標達成に直結する戦略的なポイントになります。

そして、そのルート(KSF)を順調に進んでいるかを確認するための「中間地点の標識」や「コンパスの針」の役割を果たすのが KPI (Key Performance Indicator / 重要業績評価指標) です。

KSFは「受注率向上」といった言語的な要因ですが、それを測定・監視できる具体的な数値指標に落とし込んだものがKPIです。例えば、KSFが「新規顧客の受注率向上」であれば、それを測るKPIは「有効商談からの受注率」や、その手前の「商談化数」といった指標になります。

つまり、これら3つの関係は、「最終ゴールである『KGI』を達成するために、最も重要な戦略ポイントである『KSF』を特定し、そのKSFが順調に進んでいるかを『KPI』で日々チェックする」という、ロジカルな連鎖で成り立っているのです。この繋がりを明確にすることが、KPI設計の第一歩となります。

KPIツリーを使った設計4ステップと具体例

ここでは、ペルソナのニーズが最も強い「KGIを現場の行動に分解する」ためのKPIツリー設計を、効果的な目標達成の方法として4つのステップで具体的に解説します。

詳細は以下の記事でご説明しています。

ステップ1:KGI(最終目標)を明確にする

まず、組織の最終目標であるKGIを明確に定義します。

このKGIが曖昧だと、その後の分解もすべて曖昧になります。

SaaS事業であれば、「売上高」だけでなく、「ARR(年間経常収益)」や「LTV(顧客生涯価値)」など、ビジネスモデルの根幹となる指標をKGIに据えることが重要です。

最終的に何を達成したいのか(結果)を明確にすることが第一歩です。

ステップ2:KGI達成のKSF(重要成功要因)を特定する

次に、KGI達成のボトルネックとなっているKSFを特定します。

例えば、KGIが「売上最大化」であれば、それを「量・効率・質」などの視点で分解します。「新規顧客からの売上」と「既存顧客からの売上」に分け、さらに「新規顧客からの売上」は「リード数 × 商談化率 × 受注率 × 顧客単価」のように分解できます。このKGI達成のために最も重要な成功要因を見極めることが、効果的なKPI設計の鍵です。

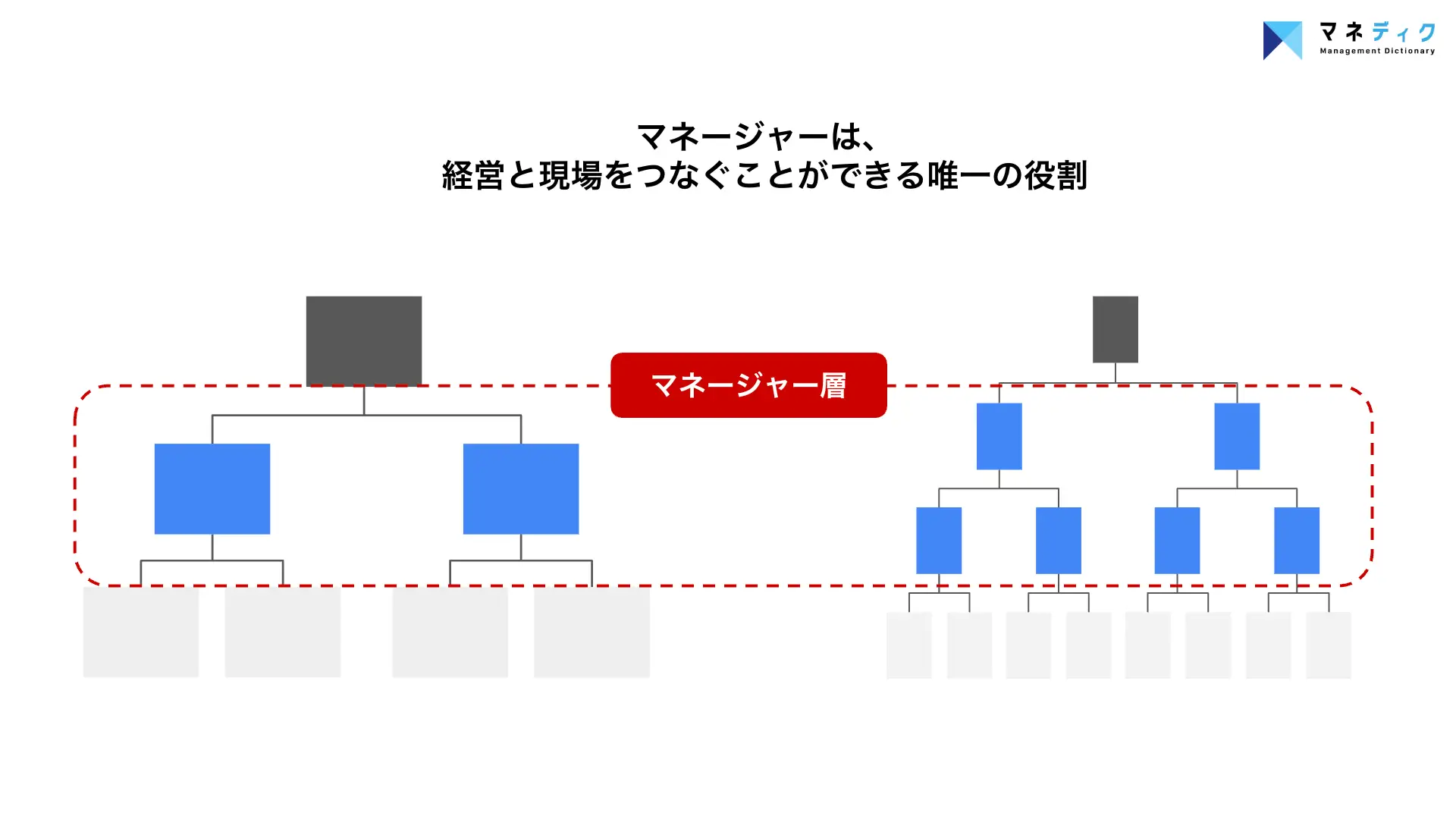

このKSF特定こそが、マネージャーの腕の見せ所です。マネージャーは、経営陣が設定したKGI(上位方針)と現場の業務(実行)を繋ぐ「結節点」として機能しなければなりません。

ここで重要なのは、特定したKSFが「なぜ」KGI達成に不可欠なのか、そのロジックをマネージャー自身の言葉でメンバーに説明することです。

なぜなら、メンバーは「上から降ってきた目標」ではなく、「自分たちのリーダーが深く理解し、自部署の文脈に翻訳してくれた方針」にこそ納得感を持つからです。

「会社が言うから」という"伝言ゲーム"では、メンバーは当事者になれません。

「我々の事業部がKGIを達成するには、競合と比べてこの『受注率』が最重要課題だ。なぜなら、過去のデータを見ると...」というように、マネージャー自身がKGIを自分事として咀嚼(そしゃく)し、具体的な根拠と共に語ることで、メンバーは初めてそのKSFの重要性に納得し、主体的に取り組むことができます。

ステップ3:KSFを具体的なKPI(重要業績評価指標)に分解する

KSFを特定したら、それを測定可能なKPIに分解しましょう。

KPIには「結果KPI」と「行動KPI(KDIとも呼ばれる)」の2種類があります。

- 結果KPI: KSFの結果を示す指標(例:受注率、商談化数)

- 行動KPI (KDI): 結果KPIを生み出すための、現場が直接コントロール可能な行動(実行)指標(例:アポイント獲得電話数、新規提案資料の作成数)

マネジメント上、重要なのは「行動KPI(KDI)」です。

「受注率を上げろ」とだけ言われても現場は動けません。「受注率(結果KPI)を上げるために、商談前の仮説構築(行動KPI)を全件実施する」と定めることで、初めて現場は行動を変容できます。

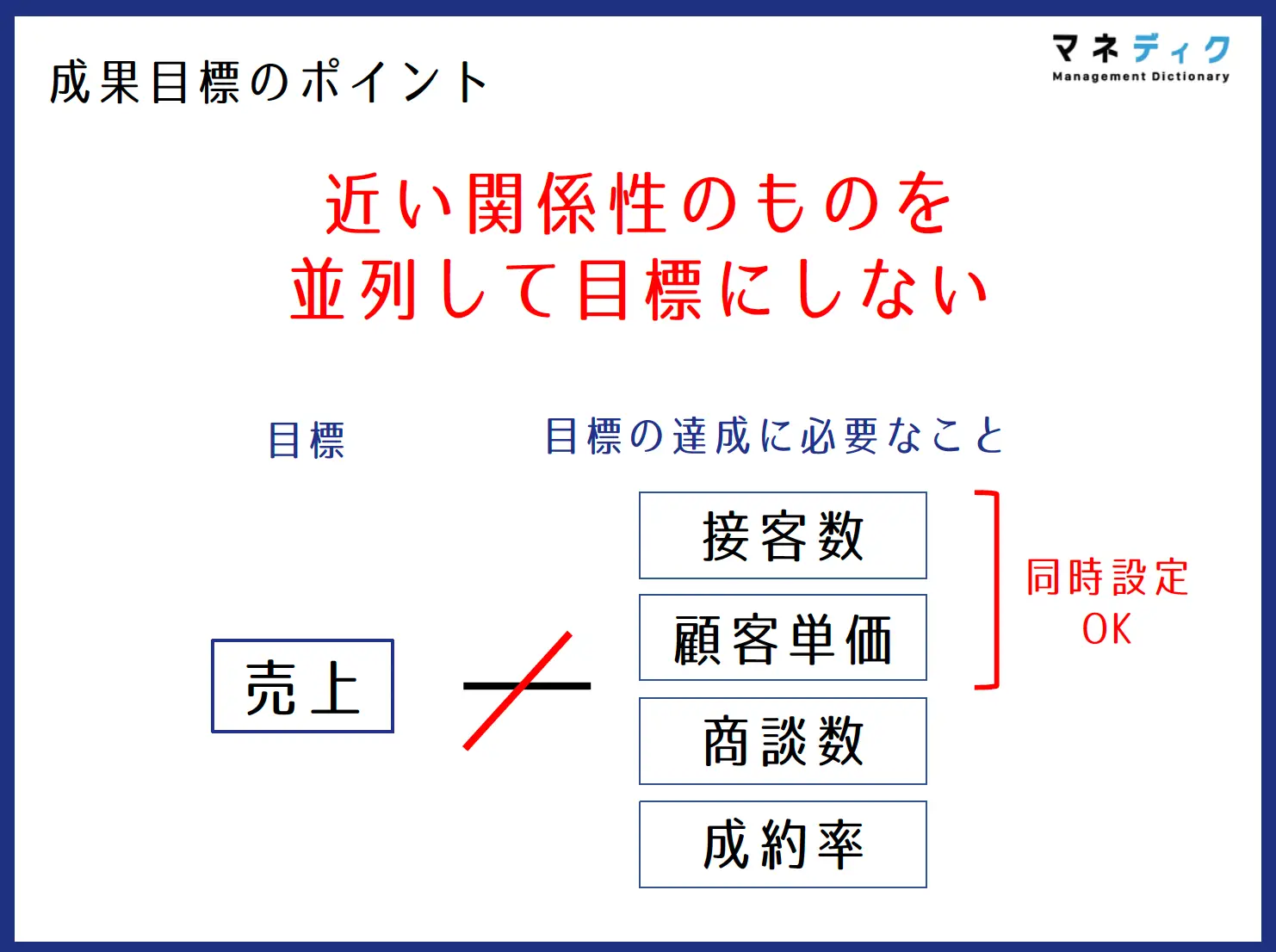

注意点として、「結果KPI(例:成約率)」を最終目標である「KGI(例:売上)」と並列の成果目標として設定することは避けるべきです。これらは手段と目的の関係にあり、連動性が強すぎるため、評価時に混乱を招く可能性があります(例:成約率は目標達成したが売上は未達)。

KPIはあくまでKGI達成に向けたKSFの進捗を測る「指標」であり、KGIそのものではありません。

KPIの評価においては、結果だけでなくプロセス(行動)も考慮することが重要です。

このステップでも、マネージャーは「なぜこの行動がKSF達成に繋がるのか」という分解のロジックを明確に説明し、メンバーの納得感を醸成することが求められます。

ステップ4:SaaS企業のKPIツリー構造

「部門のサイロ化」を防ぐには、全社KGIから各部門のKPIがどう連動しているかを可視化することが有効です。KPIツリーの具体例として、ここではSaaS企業が「LTV(顧客生涯価値)の最大化」を全社KGIに設定した場合の「部門連動の構造(考え方)」を解説します。

KGI: LTV(顧客生涯価値)の最大化

このKGIは、単一の部門ではなく、複数の部門が連携して初めて達成できる目標です。

LTVは「顧客単価の向上」と「解約率(チャーンレート)の低減」によって構成されます。

KSF 1: 解約率(チャーンレート)の低減

カスタマーサクセス部門は、このKSFに直接的に責任を持ちます。

顧客のオンボーディング完了率やNPS(顧客推奨度)を結果KPIとし、そのための定例MTG実施数などを行動KPIとして設定します。

開発部門も、プロダクトのバグ修正速度や特定機能の利用率を結果KPIとすることで、解約率低減に貢献します。

KSF 2: 顧客単価の向上

営業部門(フィールドセールス)は、既存顧客へのアップセル・クロスセル受注額を結果KPIとし、そのための提案数を行動KPIとします。

KSF 3: 新規顧客の獲得(LTVの源泉)

LTVの「母数」となる新規顧客獲得も重要なKSFです。

マーケティング部門は、商談化率(SQL数)を結果KPIとし、コンテンツ作成数を行動KPIとします。

営業部門(インサイドセールス)は、有効商談化率を結果KPIとし、架電数を行動KPIとします。

このように、全社KGI(LTV最大化)を共通の頂点とし、そこから各部門が「自部門の役割(KSF)は何か」「そのKSFを測るKPIは何か」を定義し、KPIツリーとして連動させることが、部門最適(サイロ化)を防ぎ、組織全体のベクトルを合わせる鍵となります。

KPI設計を「仕組み」で動かす運用術

KPIは「設定して終わり」ではありません。

「運用」して初めて価値が生まれます。

多くの企業がKPI設定に失敗するのは、この「運用・仕組み化」の視点が欠けているからです。

ここでは、300社以上の支援実績を持つマネディクの経験から、KPI設計を組織の「仕組み」として動かすための運用術を解説します。

失敗するKPI設定の共通点

まず、KPIが形骸化する典型的な理由、つまり施策が実行されない背景を理解しましょう。

- 現場の納得感がない:

マネージャーが「結節点」として機能せず、「上から降ってきた数字を追わなければならない状態」になっている。 - KGIと連動していない:

そのKPIを達成してもKGIが達成できるロジック(関連性)が不明瞭。 - 測定・管理が面倒:

KPIの進捗を出すための作業負荷が高すぎる。 - 指標が多すぎる:

重要でない指標まで管理対象にし、焦点がぼやけている。 - レビュー(振り返り)がない:

設定したきり、誰も進捗を見ていない。

これらの失敗を防ぐには、KPIを「可視化」し、「対話(1on1)」で活用する仕組みが不可欠です。

改善点1. KPIを「可視化」し、進捗会議を機能させる

設定したKPIは、ダッシュボードやスプレッドシートで常に「見える化」されている状態が理想です。

そして、その進捗を確認する「会議」のあり方が重要です。

よくある失敗は、進捗会議が単なる「報告だけ」の会議になってしまうことです。

「KPI、達成率〇〇%でした。以上です」では意味がありません。

重要なのは、KPIの「GAP(目標と実績の差)」に着目し、会議を「次の打ち手を決める場」にすることです。

- NGな会議: 「なぜ達成できなかったんだ?(詰める)」

- OKな会議: 「このGAPが生まれている真因は何か?」「その真因を潰すために、明日から何(行動KPI)を変えるか?」

KPIの可視化は、組織の課題を早期に発見し、迅速に対策を打つための「仕組み」なのです。

改善点2. 1on1で活用し、マネジメントを標準化する

KPIは、部下を「評価(査定)」するためだけのツールではありません。

部下を育成するための良い機会です。KPIの進捗(GAP)をフックに1on1を行うことで、マネジメントを標準化することができます。

例えば、KPI進捗が悪い部下との1on1で、以下のような対話の「型」が考えられます。

- NGな対話(詰め型):

マネージャー: 「行動KPIの架電数、目標50件に対して実績30件だけど、なんで未達なの?」

メンバー: 「すみません、他の業務が忙しくて…頑張ります」

OKな対話(育成型):

マネージャー: 「架電数の進捗が少し遅れているね。目標50件に対して、今30件。このGAPが生まれている背景(事実)を一緒に整理してみようか。時間配分に課題がある?それとも、リストの質に問題がある?」

メンバー: 「実は、架電自体よりも、その後の履歴入力に時間がかかっていて…」

マネージャー: 「なるほど。それなら、履歴入力のテンプレートを改善すれば、架電数を増やせるかもしれないね。一緒にその型を作ってみようか」

このように、KPIのGAPを「問題点」ではなく「改善のヒント」として活用することで、マネージャーは部下の課題を具体的に特定し、次の行動を支援(育成)できます。

フィードバックの際には、「Good & More」のアプローチも有効です。

単に「悪い点(Bad)」を指摘するのではなく、「良かった点(Good)」を具体的に承認した上で、「さらに良くするために強化すべき点(More)」を伝えることで、メンバーは指摘を前向きに捉えやすくなります。

これが、KPIを活用したマネジメントの「仕組み化」であり、属人化を防ぐ「型」となります。

まとめ

本記事では、KPI設計に役立つフレームワークを目的別に解説し、KGIからロジカルに分解するKPIツリーの設計ステップ、SMARTの法則、そして「仕組み」として運用するためのマネディク視点でのTIPSを紹介しました。

KPI設計とは、単なる指標設定(点)ではありません。

全社戦略と現場の行動をロジカルに繋げ(線)、組織全体でPDCAを回し続けるための「仕組み(面)」を作ることが重要です。 これは、「1. 全社目標の達成」「2. 適切な評価制度の作り方にも関わる報酬の公平な配分」「3. 各メンバーの成長を引き出す」という、目標設定と評価運用の本質的な目的を実現するための重要なプロセスです。

- 【目的別】フレームワークで自社の課題に合う「型」を選ぶ。

- 【KPIツリー】と【SMART】で、納得感のある指標を設計する。

- 【可視化】と【1on1】(「Good & More」も活用)で、組織の「仕組み」として運用・定着させる。

これらのステップを通じて、感覚的なマネジメントから脱却し、組織全体の実行力を高めていきましょう。

KPIで「仕組み」を整えても、それを動かすマネージャーの「コミットメント」が「頑張ります」といった精神論で終わっていては、成果に繋がりません 。添付の「目標必達マネージャーの育成ガイド」は、その曖昧な“コミットメント”を、具体的な「行動」と「仕組み」として再定義する資料です 。

本ガイドでは、精神論ではない「スピード・各論・執着」という3つの定義 、目標との差分から行動を設計する「GAP起点の思考法」 、そして日々の「報告レベル」を引き上げて文化にする方法 など、目標必達を実践に移すための具体的なノウハウを解説しています。

確実に業績を上げていくために、マネージャーを育成する方法をダウンロードして、ご覧ください。