なぜ施策は実行されないのか?成長企業が陥りがちな罠と”やり切る組織”に変わる方法も解説

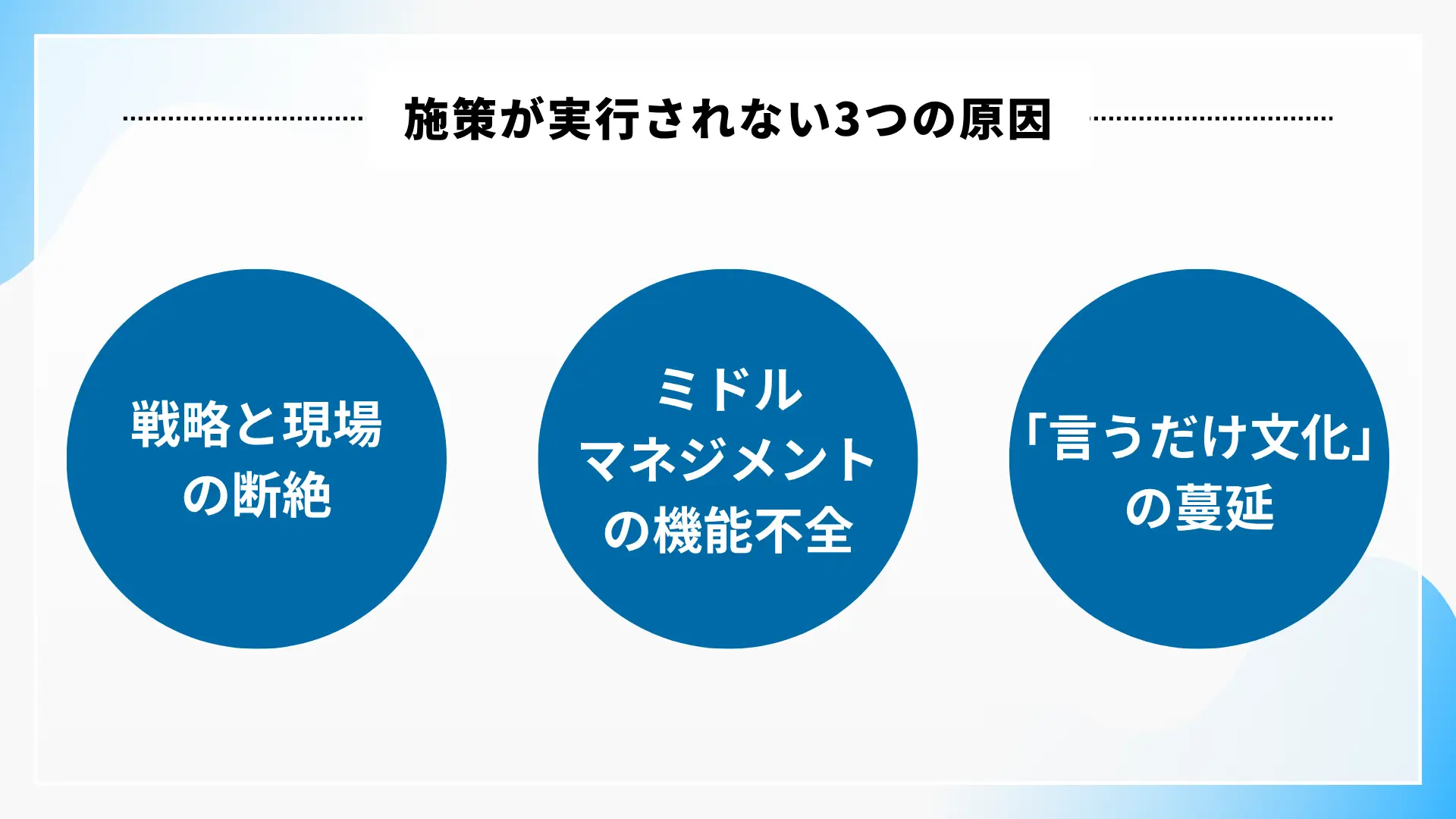

施策が実行されない3つの根本原因

「うちの社員は当事者意識が低い」「会議で決まった施策が実行されない」と嘆く前に、まずは組織の状態を客観的に見つめ直す必要があります。

まさにこの「施策が実行されない」課題を解決するのが、『目標必達マネージャーの育成完全ガイド』です。

本ガイドは、曖昧な「コミットメント」を具体的な「行動」と「仕組み」に再定義し、"目標を必達できるマネージャー”を再現性高く育成する方法論を解説しています 。精神論から脱却し、飛躍的な事業成長の確度を高める「目標必達の文化」を組織に根付かせたい方は、無料ダウンロードにてご覧ください。

施策が実行されない背景には、多くの場合、これから挙げる3つの構造的な原因が隠れています。

以下でそれぞれ詳細に解説していきます。

原因1:戦略と現場の断絶

施策が実行されない1つ目の原因が、「戦略と現場の断絶」です。

経営陣がどれだけ優れた戦略を描いても、その意図や背景(Why)が現場のメンバーに正しく伝わっていなければ、施策は単なる「やらされ仕事」になってしまいます。

「この施策は、会社全体のどの目標に、どのように貢献するのか」「なぜ今、これに取り組む必要があるのか」といった点が共有されず、納得感が得られないままでは、メンバーが主体的に動くことはありません。

戦略と現場の間に大きな断絶がある状態では、施策は「自分ごと」として捉えられず、日々の緊急業務を優先する言い訳が生まれやすくなるのです。

原因2:ミドルマネジメントの機能不全

施策が実行されない2つ目の原因が、「ミドルマネジメントの機能不全」です。

経営と現場をつなぐ重要な結節点であるミドルマネージャーが、その役割を十分に果たせていないケースも散見されます。

本来、彼らは経営陣の描いた戦略を、現場の言葉や具体的なアクションに「翻訳」し、実行を推進する旗振り役を担うはずです。

しかし、多くの成長企業では、ミドルマネージャー自身がプレイングマネージャーとして目の前の業務に追われ、戦略の推進まで手が回っていません。

戦略の翻訳者であり、推進者であるべき存在が機能不全に陥っていることで、せっかくの施策が現場に降りる前に行き場を失ってしまうのです。

原因3:「言うだけ文化」の蔓延

施策が実行されない3つ目の原因が、「『言うだけ文化』の蔓延」です。

過去に何度も計画倒れを経験している組織では、「どうせ今回も実行されないだろう」という諦めや白けた空気が蔓延しがちです。これが「言うだけ文化」の正体です。

このような文化の根底には、失敗を許さない減点主義の評価制度や、挑戦した者が損をするような風土が存在することがあります。

新しい施策の実行には、不確実性や失敗のリスクがつきものです。

しかし、挑戦すること自体が評価されず、実行しない言い訳を探す方が賢い選択だと見なされる文化の中では、誰も実行の火蓋を切ろうとはしません。

「施策が実行される組織」へ変わるための具体的な4ステップ

施策が実行されない根本原因は、個人の意識ではなく組織の仕組みにあります。

ここでは、実行力を高め、「施策が実行される組織」へと変革するための具体的な4つのステップを紹介します。

Step1:目的・目標の徹底共有で「当事者意識」を醸成する

施策を実行する上で最も重要なのは、その「目的(Why)」を全社員が理解し、納得していることです。

経営者は、全社会議や部署ミーティングなど、あらゆる場を通じて、なぜこの施策が必要なのかを繰り返し語り続ける必要があります。

その施策が会社のビジョンや事業全体の目標にどう結びついているのかを具体的に示すことで、メンバーは初めて「自分ごと」として捉えることができます。

OKR(Objectives and Key Results)のようなフレームワークを活用し、会社の目標と個人の目標を連動させるのも有効な手段です。

組織の目標達成の方法に関しては、以下の記事にて詳しく解説をしているので、ご興味ある方はぜひご覧ください。

Step2:ミドルマネージャーを巻き込み、実行の解像度を上げる

施策実行の成否は、ミドルマネージャーが鍵を握っています。

このミドルマネージャーを多忙な「プレイヤー」から、戦略を推進する「旗振り役」へと変えるための仕組みづくりが不可欠です。

まずは、施策の実行に関する「権限」を大胆に委譲し、その上で「期待する役割」を明確に伝えましょう。単に丸投げするのではなく、経営者は壁打ち相手として伴走し、実行を全面的に支援する姿勢を示すことが重要です。

ミドルマネージャーが主体的に動き出せば、施策は現場の状況に即した具体的なアクションへと落とし込まれ、実行の解像度が格段に上がります。

Step3:実行プロセスを可視化し、「行動」を加速させる

目的が共有され、推進役が決まったら、次に行動の解像度を上げるための「実行計画」を立てます。「誰が」「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」行うのかを具体的に定義しましょう。

ここで重要になるのが、KGI/KPI(重要目標達成指標/重要業績評価指標)の設定です。ゴールまでの距離と進捗を客観的な数値で可視化することで、チーム全体の目線が揃い、行動が加速します。

週次での進捗確認ミーティングなどを定例化し、計画と実績の差分を常に把握できる仕組みを構築することが、実行力を担保する上で欠かせません。

【Tips】実行を加速させるツール&フレームワーク

計画や進捗管理を円滑に進めるためには、ツールの活用も有効です。

- Asana, Trello

- タスク管理ツール。誰が何を担当しているのか、各タスクの進捗状況を一目で把握できます。チームの規模や使い方に合わせて、シンプルなものから多機能なものまで選べます。

- Notion

- ドキュメント共有ツール。施策の目的や議事録、実行計画などを一元管理できます。情報の透明性を高め、認識のズレを防ぎます。

これらのツールを導入することで、コミュニケーションコストを削減し、メンバーがより実行そのものに集中できる環境を整えることができます。

Step4:実行そのものを「称賛」し、挑戦を歓迎する文化を創る

「言うだけ文化」を払拭するには、結果だけでなく、施策を実行しようと挑戦した「プロセス」や「行動」そのものを評価し、称賛する文化を意図的に創り出す必要があります。

小さな成功体験や、失敗から得た学びを全社で共有する場を設けましょう。

ピアボーナス(従業員同士で報酬を送り合う制度)や、朝会での称賛リレーなども有効です。

「実行することが当たり前であり、挑戦することが歓迎される」という風土が醸成されて初めて、組織の実行力は本物になります。

【事例】称賛文化が組織の実行力を劇的に変えたA社の例

あるITベンチャーA社は、かつて「言うだけ文化」が蔓延し、部門間の連携も希薄でした。

そこで経営陣が導入したのが、Slack上で誰もが手軽に感謝や称賛を送り合える「ピアボーナス」の仕組みです。

初めは戸惑っていた社員たちも、称賛される成功体験を重ねるうちに、積極的に他部署のメンバーを巻き込み、新たな施策に挑戦するようになりました。

結果として、停滞していたプロジェクトが次々と動き出し、組織全体の実行力が劇的に向上。業績もV字回復を果たしたのです。

ここまで、施策が実行される組織へと変わるための4つのステップ、特に「仕組み」の側面から解説してきました。

しかし、これらの仕組みを導入しても、その実行の鍵を握るミドルマネージャーの当事者意識が低ければ、せっかくの施策も絵に描いた餅で終わってしまいます。

- 「実行計画」を立てても、マネージャーが業績のGAPを埋めるのに十分な施策を考えきれていない

- 週次の「進捗確認ミーティング」が、ただの報告だけで終わり、具体的な改善行動につながらない

- マネージャーが現場の「各論」を把握しておらず、「担当に確認します」といった言葉が頻出する

こうした課題感を抱える経営者の方も多いのではないでしょうか。

「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、「目標達成に誰よりもコミットするマネージャー」をいかに育成するかを具体的に解説しています。

資料内では、曖昧な「コミットメント」を「スピード」「各論」「執着」といった具体的な行動レベルで再定義し、目標とのGAPを埋めるための「GAP起点の思考法」、そして“目標必達”を組織文化に変えるための実践的な育成ステップまでを網羅しています。

ぜひ、以下から資料をダウンロードし、「施策が実行される組織」の核となるマネージャー育成にお役立てください。

戦略実行力を高めるために経営者が今すぐ捨てるべきこと

多くの成長ベンチャー企業をご支援してきた中で、実行力のある組織の経営者には共通点があります。

それは、ある種の「こだわり」を捨てていることです。もしあなたが「決めたことをやり切る組織」を本気で目指すなら、今すぐ2つの思考を手放すべきです。

一つ目は、「完璧な計画」へのこだわりです。

変化の激しい現代において、最初から100点満点の計画を立てることなど不可能です。計画の策定に時間をかけすぎ、行動が遅れることこそ最大のリスクです。60点の計画でも、まず実行してみる。そして、走りながら改善していく。このスピード感こそが、成長企業の生命線です。

二つ目は、「性善説での丸投げ」です。

社員を信じることは重要ですが、それは進捗管理やサポートを放棄して良い理由にはなりません。施策を指示した後は、定期的に進捗を確認し、課題があれば共に解決策を考える。この「実行への執着」こそ、経営者に最も求められる姿勢です。任せることと、丸投げすることは全くの別物なのです。

「計画は不完全でいい。しかし、実行への関与は執拗に。」このマインドセットが、組織の実行力を根底から変えることに繋がります。

実行力に関するよくある質問

ここでは、施策の実行に関して経営者やマネージャーからよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。

Q1:メンバーのモチベーションが低く、施策が他人事になってしまいます。どうすればいいですか?

A1: メンバーが施策を「自分ごと」として捉えられない最大の理由は、その目的や背景(Why)への納得感が不足していることです。

経営者やマネージャーが自らの言葉で、「なぜこの施策が重要なのか」「会社の未来にどう繋がるのか」を情熱をもって繰り返し語ることが不可欠です。

また、施策の企画段階からメンバーを巻き込み、意見を求めることも当事者意識を高める上で非常に有効です。

Q2:計画は立てるのですが、日々の業務に追われていつも後回しになってしまいます。

A2: これは、施策が「重要だが緊急ではない業務」に分類されてしまっている典型的な例です。この状況を打破するには、施策の実行を「仕組み化」することが重要です。

例えば、週に一度、必ず30分は施策の進捗を確認する会議を設ける、担当者の通常業務の一部を他のメンバーに渡し、施策に集中できる時間を意図的に作り出す、といった具体的な行動が必要です。

経営者が本気で取り組む姿勢を示すことが、組織全体の優先順位を変えるきっかけになります。

Q3:「実行力を高めろ」と言われても、具体的に何から手をつければ良いかわかりません。

A3: まずは「一つの施策」に絞り、「小さな成功体験」を組織全体で作ることから始めることをお勧めします。

全社的な大きな変革を目指す前に、例えば一つの部署で、一つの小さな施策をやり切る経験を積むのです。

そのプロセスを通じて、この記事で紹介したような「目的の共有」や「プロセスの可視化」といった手法を試してみてください。成功事例ができれば、それがモデルケースとなり、他の部署へも展開しやすくなります。

本記事のまとめ|実行こそが、ビジョンを実現する唯一の道

施策が実行されないのは、社員の能力や意識の問題ではありません。

その原因は、「戦略と現場の断絶」「ミドルマネジメントの機能不全」「言うだけ文化の蔓延」という、組織の構造的な課題にあります。

この課題を解決し、「やり切る組織」へ変革するためには、

目的・目標を徹底的に共有し、「当事者意識」を醸成する

ミドルマネージャーを巻き込み、実行の解像度を上げる

実行プロセスを可視化し、「行動」を加速させる

実行そのものを「称賛」し、挑戦を歓迎する文化を創る

という4つのステップを着実に実行していくことが不可欠です。

本記事で「施策が実行されるにはどうすれば良いか?」について解説してきましたが、施策の実行力の鍵を握るのがミドルマネージャー(管理職)の実行力です。

弊社マネディクでご提供させていただいている「業績コミットメント研修」では、管理職が目標達成へのコミットメントを高め、戦略を具体的な行動に落とし込み、チームを巻き込みながらやり切るためのスキルとマインドを徹底的に鍛えます。

具体的には、研修・ワークショップ形式で「業績・目標に対してコミットメントするための考え方」のインプット・自社の価値観への落とし込みをしていただき、その後の実践を継続するためのスキルマップを作成させていただくプログラムとなっております。

「施策がなかなか実行されない「マネージャーやメンバーの目標達成意識が低い」のような課題感・悩みをお持ちの経営者の方は、業績にコミットできるマネージャーの育成ガイドをダウンロードしてみてください。