組織で目標達成する方法は?成長企業が陥る課題と実践的なアプローチを解説

なぜ成長企業の目標達成は難しいのか?現場で起きうる3つの課題

企業の成長は喜ばしい反面、組織の規模拡大は、これまで見えなかった新たな課題を生み出します。

特に目標達成のプロセスにおいては、多くの成長企業が共通の壁にぶつかります。自社で起きている問題の正体を、まずは正しく言語化しましょう。

以下では、成長ベンチャー企業の目標達成のプロセスで起きがちな課題を3つ取り上げてご紹介していきます。

課題1:ビジョンの希薄化と「他人事」化する目標

1つ目の課題は、ビジョンの希薄化と「他人事」化する目標です。

創業期は、経営者のビジョンや想いがダイレクトに全社員に伝わります。しかし従業員が50名、100名と増えるにつれ、その熱量はどうしても希薄化していきます。

結果として、会社が掲げる大きな目標と、現場メンバーが日々向き合う業務との間に心理的な距離が生まれます。「全社売上〇〇億円」という目標が、現場にとっては遠い世界の数字に感じられ、「自分たちの仕事がどう繋がっているのか分からない」という状態に陥るのです。

こうして、目標は「自分事」から「他人事」へと変わっていきます。他人事化する、つまり当事者意識が低くなっていくと、当然目標達成への意識も薄まっていきます。

この「他人事」化こそが、組織の「思考停止」を招く危険な兆候です 。

多くの成長ベンチャーが、「他人事」化した状態を改善しようと、マネージャーの「コミットメント」という曖昧な言葉で補おうとしますが、実態は個人の資質や精神論に依存してしまっています 。

本資料では、その曖昧なコミットメントを、精神論ではなく具体的な「行動」と「仕組み」として再定義する方法を解説します 。

例えば、「持ち帰って検討します」といった言葉を撲滅する「①スピード」 、「"担当に確認します" 」をなくし事実ベースで語る「②各論」 、そして諦めずに次の一手を模索し続ける知的な「③執着」 という3つの行動基準を定義します。

さらに、目標と現実のGAP(ギャップ)から逆算する具体的な思考法もご紹介しています。

組織目標を「自分事」として捉えられる、当事者意識の高い「目標必達マネージャー」を再現性高く育成する方法を知りたい方は、ぜひ以下から資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

課題2:部門間のサイロ化と連携不足

2つ目の課題は、部門間のサイロ化と連携不足です。

組織の専門性を高めるための部門化は、時として「サイロ化」を生み出します。つまり、部門間の壁が厚くなり、自部門の利益やKPIを優先するあまり、全社最適の視点が失われてしまうのです。これはどの企業でもよく起こる事象です。

例えば、マーケティング部はリード獲得数、営業部は受注件数、開発部は機能の実装数と、それぞれが異なる指標を追いかける。

一見すると合理的ですが、連携が不足すれば「営業が売りやすいプロダクト」と「開発が作りたいプロダクト」が乖離し、結果として顧客への価値提供が滞り、全社目標の達成を阻害するケースは後を絶ちません。

このケースはチームの目標へは向かっているが、組織全体への目標には向かっていないので、本来取るべき連携ができず、結果全社的な目標達成を妨げてしまいます。

課題3:評価制度と目標の不一致

3つ目の課題は、評価制度と目標の不一致です。

社員のモチベーションを左右する人事評価制度が、挑戦的な目標達成の足かせになることがあります。

例えば、目標の達成度合いが直接的に賞与や昇進に紐づいている場合、社員は未達成のリスクを恐れて、確実にクリアできる低い目標を掲げるようになります。

これでは、組織の成長を加速させるような野心的な挑戦は生まれません。目標達成を促すはずの評価制度が、結果的に組織全体のポテンシャルに蓋をしてしまうのです。

組織の目標が他人事していたり、評価制度と目標が連動していないと当然組織の実行力は落ちます。実行力が落ちると、相関的に施策も実行されなくなり目標達成は困難になります。

以下の記事で「施策が実行されない組織」をどのように「最速で施策が実行される組織」に変えるかを詳細に解説していますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。

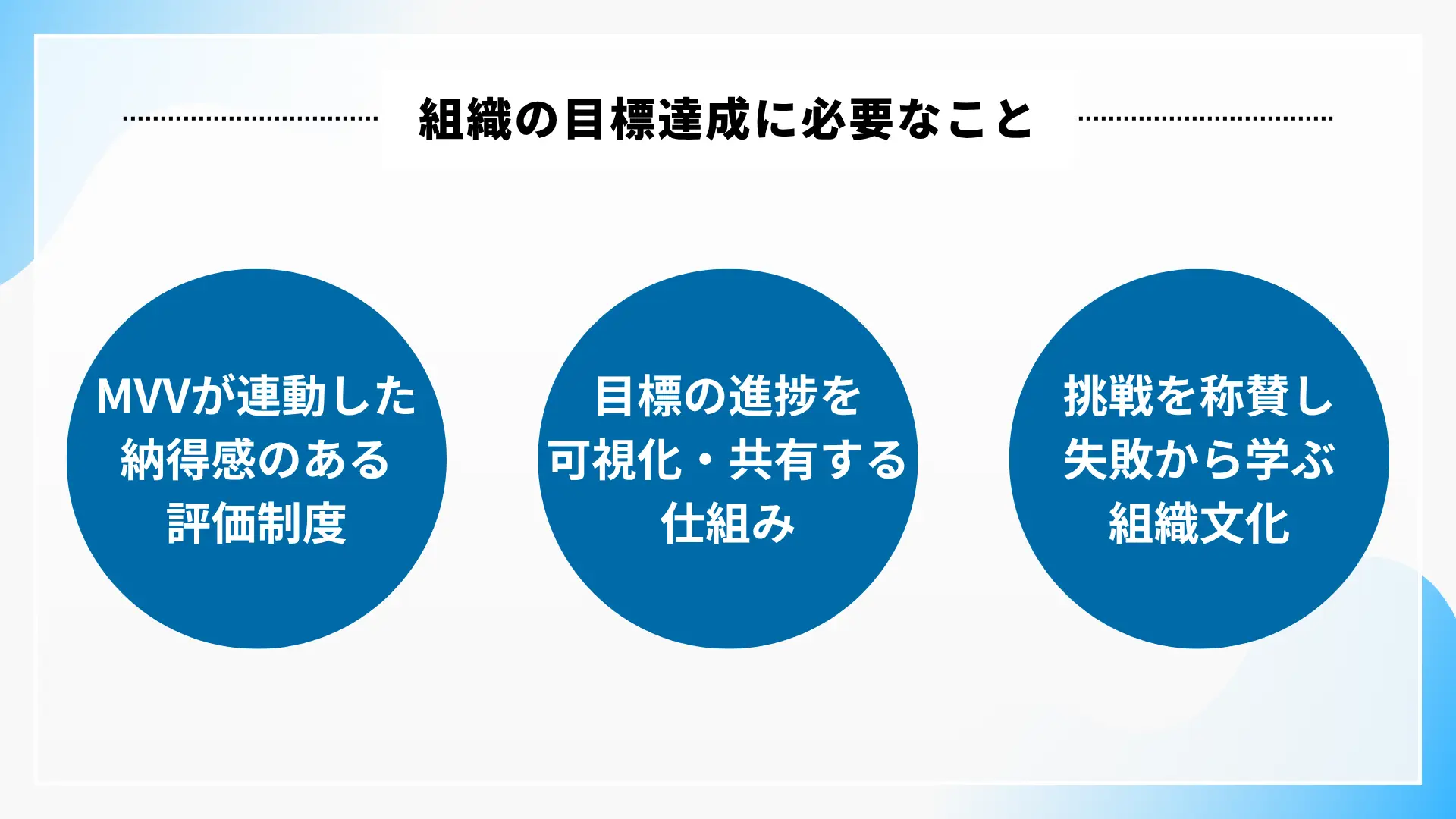

組織の目標達成に必要なこととは?

前述した課題は、対症療法では解決しません。

組織の根幹に関わる、より本質的なアプローチが必要です。組織の目標達成を実現し、持続的な成長サイクルを回すためには、次の3つの要素が不可欠です。

以下でそれぞれ詳細に解説していきます。

要素1:MVVと連動した納得感のある目標設定

1つ目は、MVVと連動した納得感のある目標設定です。

目標は、上から一方的に「与えられる」ものであってはなりません。

企業の存在意義であるMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)と、会社の目標、そして個人の業務が一本の線で繋がっている。この繋がりを全社員が理解し、納得できている状態が不可欠です。

「やらされ感」のある目標ではなく、「この目標の達成が、会社のビジョン実現にこう貢献するんだ」という腹落ち感があって初めて、社員は自律的に、そして創造的に目標へ向かって動き出します。

目標設定は、単なる数字の割り振りではなく、ビジョンを語り、共感を醸成する重要なコミュニケーションの機会なのです。

要素2:目標の進捗を可視化・共有する仕組み

2つ目は、目標の進捗を可視化・共有する仕組みです。

目標は設定して終わりではありません。その進捗状況が、リアルタイムで誰もが見える状態になっていることが重要です。

勘や感覚、あるいは週次報告のような断片的な情報に頼るのではなく、データや事実ベースで進捗を客観的に把握し、共有する「仕組み」を構築する必要があります。

進捗が可視化されることで、問題の早期発見や迅速な軌道修正が可能になります。

また、部門間の連携も促進され、「あの部署が頑張っているから、我々も」といった健全な相乗効果も期待できます。

要素3:挑戦を称賛し、失敗から学ぶ組織文化

3つ目は、挑戦を称賛し、失敗から学ぶ組織文化です。

高い目標を掲げれば、当然、失敗のリスクも伴います。

重要なのは、その挑戦自体を称賛し、たとえ結果が未達に終わったとしても、そのプロセスから得られた学びを組織の資産として次に活かす文化を醸成することです。

失敗を個人の責任として追及するのではなく、「なぜ上手くいかなかったのか」「次は何を試すべきか」をチーム全体で冷静に分析し、共有する。このような心理的安全性が確保されてこそ、社員は萎縮することなく、より高い目標に果敢に挑戦し続けることができるのです。

ベンチャー企業が実践すべき目標達成の具体的な方法

それでは、具体的にどのような手法を用いれば、組織の目標達成は実現できるのでしょうか。

ここでは、多くの成長企業で導入され、成果を上げている実践的な目標達成の方法を紹介します。

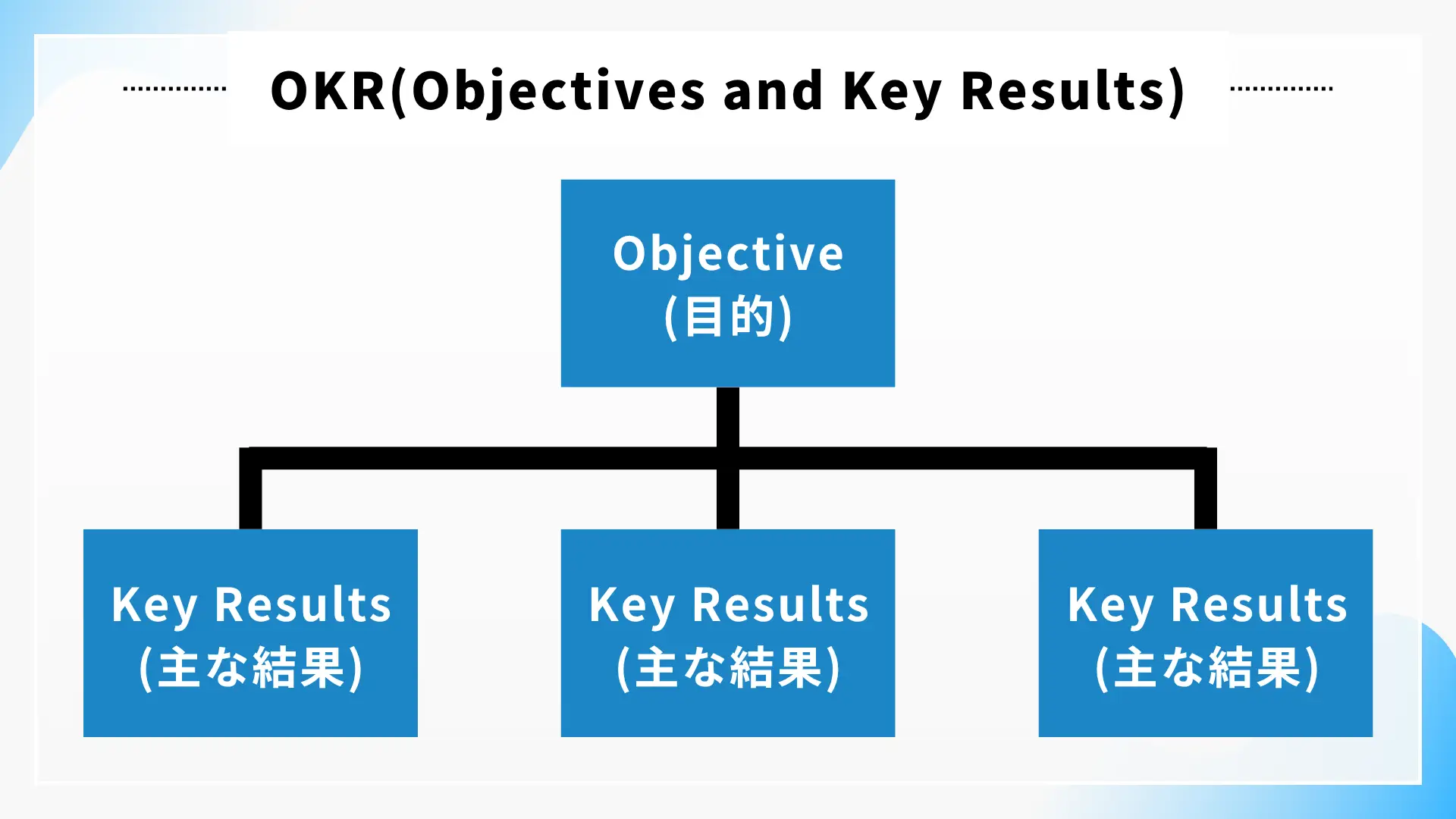

OKRの導入と運用ポイント

OKR(Objectives and Key Results)は、企業の挑戦的な目標(Objectives)と、その達成度を測る具体的な指標(Key Results)を設定し、高頻度で進捗を確認していく目標管理フレームワークです。

重要なのは、OKRを単なるタスク管理ツールにしないことです。

常に会社のビジョンとリンクした野心的な目標を掲げ、その進捗を全社でオープンに共有することが、組織の一体感を醸成し、モメンタムを生み出します。

導入そのものが目的化しないよう、運用をシンプルに保ち、形骸化させない工夫が求められます。

ただ定量目標を置くだけでなく、「どのような状態を実現したいか」という定性的な目標(O)を先に設定し、それに紐づく定量的な指標(KR)を複数設定するのが特徴です。

これにより、目標達成の先にどのような未来が待っているかを具体的にイメージでき、ベンチャー企業で広く採用されています。導入そのものが目的化しないよう、運用をシンプルに保ち、形骸化させない工夫が求められます。

創業の熱量を現場に接続するアラインメント手法

経営者が抱くビジョンや創業期の熱量を、現場のKPIにまで「腹落ち」させることこそ、組織目標達成の最大の鍵です。

そのためには、目標を接続(アラインメント)するための、丁寧で戦略的なコミュニケーションが不可欠です。

まずは経営陣が合宿などを通じて、会社のビジョンを今後半年〜1年で達成すべき3つ程度の戦略的目標に落とし込みます。次に、その戦略目標を各部門長に共有し、それぞれの部門目標として具体化してもらうワークショップを実施します。

最も重要なのは、その結果を全社集会などで経営者自身の言葉で語ることです。

「我々はなぜこの目標を追うのか」その背景にある想いやストーリーを共有し、質疑応答を通じて双方向の理解を深めます。こうしたプロセスを経て初めて、目標は全社員の「自分事」となり、組織のベクトルが一つに揃うのです。

定期的な1on1による進捗確認と軌道修正

全社で共有された目標も、日々の業務に追われると意識から薄れてしまいがちです。そこで有効なのが、上司と部下による定期的な1on1ミーティングです。

1on1は、単なる進捗報告の場ではありません。

目標達成に向けた現在の状況を確認し、障害となっていることは何かを特定し、それを取り除くために上司がどう支援できるかを対話する「伴走」の場です。

この定期的な対話を通じて、目標への意識を高く保ちながら、状況に応じた柔軟な軌道修正を行っていくことが、達成の確度を大きく高めます。

小さな成功を称え、勢いを生み出す「ウィンセッション」

目標達成までの道のりは長く、困難が伴います。そこで有効なのが、週の終わりなどにチーム全員で「今週の小さな成功(Win)」を共有し合う「ウィンセッション」という場を設けることです。

売上目標のような大きな結果だけでなく、「新しい施策の準備が完了した」「お客様から感謝の言葉をいただいた」といったプロセスにおける前進や貢献を称賛し合うことで、チームの士気は高まります。

この小さな成功体験の積み重ねが、困難な目標に立ち向かうための心理的なエネルギーとなり、組織全体の達成意欲を底上げするのです。

ここまでベンチャー企業が実践すべき目標達成の具体的な方法を解説してきましたが、これらの仕組みを動かすのは結局「人」です。

経営者としては、やはり各マネージャーが業績目標達成に対して誰よりも当事者意識を持ち、組織・チームを力強く引っ張れるようになることを最も望まれていることかと思います。

以下の「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、その「目標達成にコミットするマネージャー」をいかに育成するか、その具体的な思考法から実践的な育成ステップまでを詳細に解説しています。

ぜひ、以下から資料をダウンロードし、持続的な成長を牽引するマネージャー育成にお役立てください。

目標達成のサイクルを回す評価とフィードバック

目標は一度達成しただけでは意味がありません。

四半期や半期といったサイクルで結果を振り返り、その学びを次の目標設定に活かすことで、組織は継続的に成長していきます。

そのために重要な「評価」と「フィードバック」のあり方について解説します。

「結果」だけでなく「プロセス」も評価する

挑戦的な目標を推奨する以上、その達成率だけで評価を下すのは避けるべきです。

たとえ目標が未達だったとしても、その達成に向けてどのような仮説を立て、どのような新しい挑戦をしたのか。その「プロセス」をこそ評価し、称賛することが重要です。

結果が未達でも、その挑戦から得られたデータや知見は、会社にとって貴重な資産です。

「このやり方は上手くいかないと分かった」という学びもまた、成功への大きな一歩なのです。プロセスを評価する文化が、次のさらなる挑戦を後押しします。

次のアクションに繋がるフィードバック面談の手法

評価期間の終わりに行うフィードバック面談は、単なる「反省会」であってはなりません。重要なのは、次のアクションに繋げることです。

面談では、「成功した要因は何か」「なぜ今回は目標に届かなかったのか」を、上司と部下が一緒になって事実ベースで言語化します。

そして、良かった点はさらに伸ばし、課題点は改善するために、「次の期間で具体的に何に取り組むか」を明確にすることが求められます。この対話を通じて、個人の成長と組織の目標達成を連動させていくのです。

【失敗事例】目標達成を阻む「よくある罠」とその対策

良かれと思って導入した仕組みが、かえって目標達成を阻害してしまうケースは少なくありません。

ここでは、成長企業が陥りがちな3つの「罠」と、その対策について解説します。

罠1:「OKRを設定して満足」運用の形骸化

OKRという先進的なフレームワークを導入したことで満足してしまい、その後の運用が疎かになるケースです。

目標が設定されたきり、日々の業務では全く意識されず、四半期末に「そういえば、あんな目標あったね」と思い出すようでは意味がありません。

対策として、週次での進捗確認ミーティングを定例化する、チャットツールなどで進捗を常に共有するなど、目標が常に「そこにある」状態を作るための運用ルールを徹底することが挙げられます。

罠2:「目標達成=評価」が生む弊害

先にも述べましたが、挑戦的な目標と人事評価を直結させることには大きなリスクが伴います。

達成率が100%になるような低い目標ばかりが設定されたり、目標達成のために不正や短期的な成果の追求が横行したりする可能性があります。

対策として、OKRはあくまで目標達成のツールと位置づけ、人事評価とは切り離して運用するのが原則です。評価は、バリュー(行動指針)の実践度合いや、目標達成のプロセスにおける貢献度など、多角的な視点で行うべきです。

罠3:経営層のコミットメント不足

最も致命的なのが、この罠です。経営者自身が導入した仕組みの重要性を理解せず、率先して使わない。これでは、社員がついてくるはずがありません。

経営層の言動は、社員が考える以上に注視されています。「経営陣が本気でないなら、我々もそこそこでいいか」という空気が蔓延した瞬間に、その仕組みは死にます。

対策としては、経営者や役員が、誰よりもその仕組みを使いこなし、その有効性を自らの言葉で語り続けることが重要です。全社集会や日々のコミュニケーションの中で、常に目標とビジョンを結びつけて語る。その本気の姿勢こそが、組織全体を動かす最大の原動力です。

目標達成へ貪欲な組織を作るには

ここまで解説した目標達成の「仕組み」を導入し、「よくある罠」を回避するだけでも、組織の目標達成力は大きく向上するでしょう。しかし、もう一歩先、事業の非連続な成長を実現するためには、目標達成へ「貪欲」なカルチャーを意図的に醸成する必要があります。

その鍵を握るのが、現場の実行力を指揮するマネージャーの変革です。

多くの成長企業では、プレイングで高い成果を上げた優秀な人材がマネージャーに昇進します。しかし、彼らが過去の成功体験に固執し、「プレイヤー」の意識のままでは、チームの成果を最大化することはできません。

我々マネディクが提供する「業績コミットメント研修」では、ベンチャー企業のマネージャーに求められる「マインドセット」「スキルセット」「アクション」の3つを徹底的に鍛え上げ、「チームの業績達成に執着し、やり抜く力」をインストールすることを目的としています。

他社のリアルな失敗・成功事例を用いたケーススタディを通じて、自社が直面する課題への解像度を高め、研修内で実際の行動基準(スキルマップ)まで作成してもらいます。

もし、「マネージャーの目標意欲が低い」「報告の解像度が粗く、目標とのGAPを埋める施策も考えられていない」といった悩み・課題を感じていらっしゃる方は、ぜひ以下から育成ガイドをダウンロードしてご覧ください!

組織の目標達成に関するよくある質問

Q. 目標設定でNGなことは?

A. 避けるべきは、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)と紐づいていない、ただの数値目標です。

また、具体的でなく、達成したかどうかが客観的に判断できない曖昧な目標(例:「顧客満足度を高める」)や、達成不可能、あるいは簡単すぎる目標も、社員のモチベーションを削ぐためNGです。

Q. 目標達成のための行動計画の立て方は?

A. まず最終的な目標(KGI)を定め、その達成に必要な中間指標(KPI)を洗い出します。

次に、各KPIを達成するための具体的なアクションプランにまで分解し、それぞれの担当者と期限を明確にします。重要なのは、目標から逆算して、具体的な「行動」にまで落とし込むことです。

Q. 目標管理に使えるツールは?

A. OKRの運用に特化したSaaSツールや、タスク管理ツール、プロジェクト管理ツールなど、様々なものがあります。

重要なのは、ツールの機能性だけでなく、自社の文化や規模に合っているか、そして全社でオープンに進捗を共有できるかという視点で選ぶことです。まずはスプレッドシートなど簡単なものから始めるのも良いでしょう。