なぜ、ベンチャーでは優秀な人材から辞めていくのか?ベンチャー特有の原因と対策を視点別で解説

そもそも成長ベンチャーにおける「優秀な人材」の定義とは?

前提として、大企業における「優秀さ」と、ベンチャー企業で求められる「優秀さ」は全くの別物です。

そのため、ベンチャーで優秀な人材の離職を防ぐ第一歩は、まずその「優秀人材」を正しく定義することから始まります。多くの企業が、この定義を何となくでおこなってしまっていて、結果優秀人材(キーマン)を離職させてしまっています。

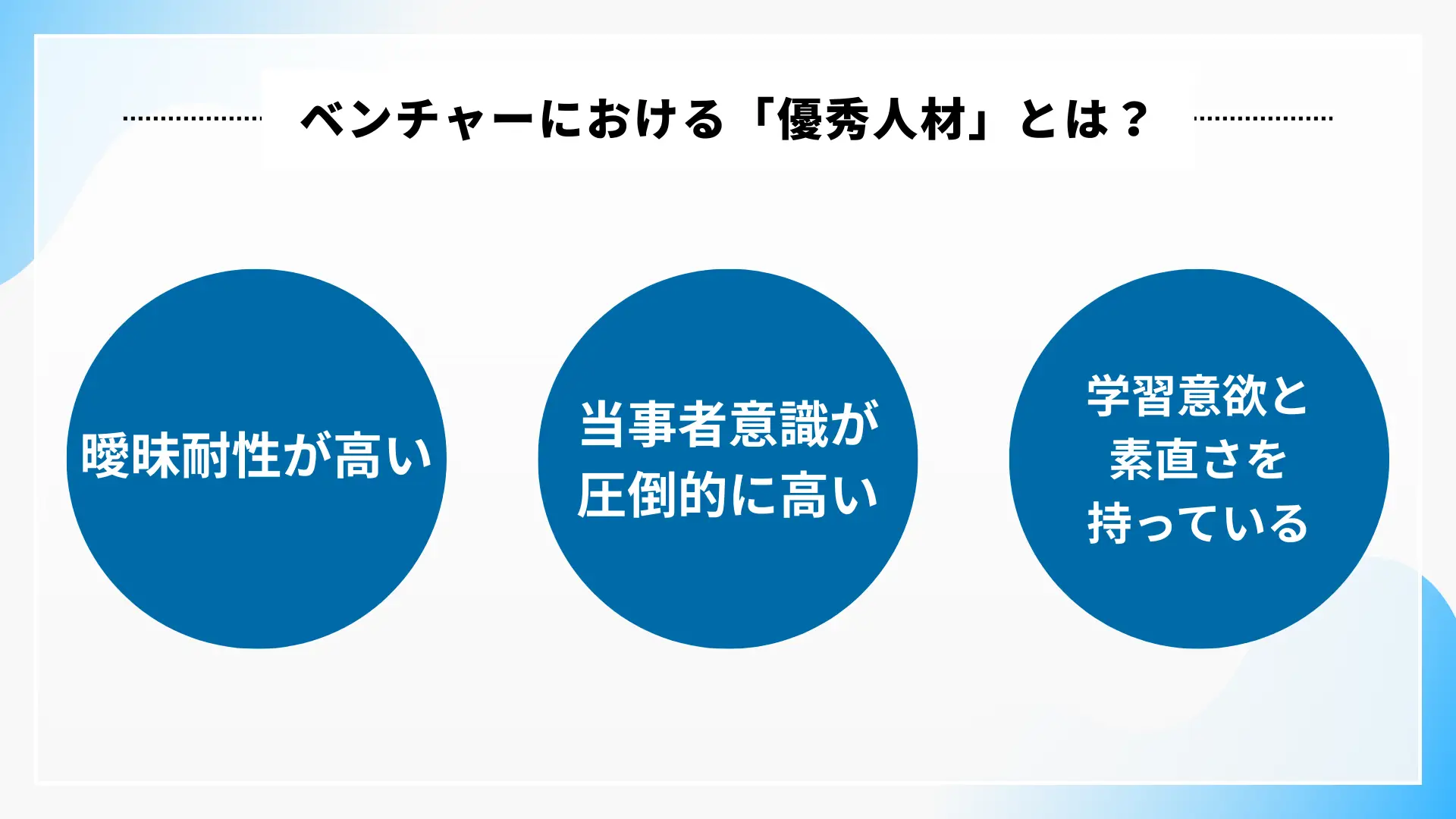

ずばりベンチャーにおける「優秀人材」とは、「曖昧耐性が高い」「当事者意識が圧倒的に高い」「学習意欲と素直さ持ち合わせている」人材です。

優秀な人材が離職する大きな原因は、ベンチャー特有の環境下で、マネジメントの型や共通言語がない ことも大きく影響しています。

そのため、マネージャーが持つべきは、この特殊な環境下で自律的に成果を導くための体系的な「思考フレーム」です 。

以下の資料で11つの思考フレームをご紹介していますので、ぜひご覧ください。

特徴1:カオスを楽しめる「曖昧耐性」の高さ

ベンチャー企業で活躍する優秀人材はとにかく「曖昧耐性が高い」傾向にあります。

成長ベンチャー企業では、未整備な環境、急な方針変更、流動的な役割の連続です。とにかく変動性・不確実性が高い環境です。

整っていないことを嘆き、指示を待つのではなく、そのカオスな状況そのものを「面白い」「改善余地がある」と捉え、自ら仕組みやルールを創り出そうと動ける人材が成長ベンチャーにおける優秀人材です。

彼らは、硬直的なマニュアルがすぐに陳腐化する環境下で、マニュアルがないと動けない人材とは対極の存在。答えがない状況でも仮説を立て、走りながら正解を見つけて自走することができます。

特徴2:自ら課題を見つけ出す「当事者意識」

ベンチャー企業での優秀人材の特徴の2つ目は「圧倒的な当事者意識を持っている」ことです。

「誰かがやってくれるだろう」ではなく、事業や組織の課題を常に「自分ごと」として捉え、事業成長のためなら部門外の業務でも厭わない、そんな人材がベンチャー企業では重宝されます。

言われたことを完璧にこなすだけでは、変化の速いベンチャーではすぐに価値を発揮できなくなります。

「ボールが落ちていたら拾う」という当たり前のようで難しい当事者意識こそが、事業を前に進めます。当事者意識の高い人材は、困難な状況でも最後までやり抜く執着心を持っています。

特徴3:変化を恐れない「学習意欲」と「素直さ」

ベンチャー企業での優秀人材の特徴の3つ目は「学習意欲の高さと素直さを持っている」ことです。

過去の成功体験に固執せず、常に新しい知識やスキルを学び続ける貪欲な学習意欲、そして上司や同僚からのフィードバックを素直に受け入れ、自らのやり方を柔軟に変えていける素直さ、この2つを兼ね備えた人材は、会社の急成長に合わせて自己変革を遂げ、いつまでも活躍し続けることができます。

また勘違いされがちですが、ここでいう"素直さ"は「何でも言うことを聞く」「反論しない」といった特徴のことを指しているのではなく、「思ったことや感じた違和感は隠さずに言う」であったり「自分が腹落ちするまで諦めない」といったようなある種の"しつこさ"のような特徴のことです。

彼らはインプットした学びを「次の日から」アウトプットに活かすサイクルを高速で回しており、その行動こそが再現性高く成果を出し続ける秘訣です。

ベンチャーで優秀人材が辞めてしまう7つの要因

優秀な人材が会社を去る決断をするとき、その背景には表面的な理由だけではない、ベンチャー企業特有の根深い問題が隠されています。

以下でベンチャーで優秀人材が辞めてしまうよくある要因を7つ紹介します。

要因1:期待値のズレ|「聞いていた話と違う」が生まれる構造

「新規事業の立ち上げを任せると言われたのに、実際は既存事業のテレアポばかり…」

採用時に聞いていたビジョンと入社後の地道な現実とのギャップ、期待値との乖離が優秀人材を離職させてしまうことは往々にしてあります。

これは、採用担当者が候補者に良い顔をしすぎたり、現場のリアルな状況を伝えきれていない場合に頻発します。事業フェーズや役割の変化が激しいベンチャーだからこそ、この「期待値のズレ」が致命的な不信感の入り口となります。

ここでの問題は、業務内容や役割そのものにあるのではなく、期待値調整がうまくできていないことにあります。ゆくゆくの期待は伝えつつも、同時に実際の業務イメージを伝えたりや変動性が大きいということの合意をあらかじめ得ておくのが重要です。

要因2:評価・称賛の欠如|頑張りが正当に認められない虚しさ

急成長する組織では、評価制度の整備が事業のスピードに追いつかず、後回しにされがちです。

その結果、「売上目標を達成した営業」は評価される一方で、「その営業活動を支えるために、夜な夜な業務フローを改善したバックオフィス」の貢献は見過ごされる、といった事態が起きます。

得てして優秀な人材ほど、自らの業務範囲外の業務も積極的におこなったり任せられることが多いです。そういった数値に見えづらい貢献や当初決めた目標外の貢献が評価されない環境では、優秀な人材ほど虚しさを感じ、働く意味を見失ってしまいます。

そのため、成長期にあるベンチャー企業では評価制度や当初決めた目標通りの厳密な評価をしないことを推奨しています。大枠は評価制度や目標に沿ったうえで、ある程度の「あそび」をもたせたうえで評価するのがおすすめです。

要因3:成長機会の枯渇|「この会社にいても、もう成長できない」という停滞感

入社当初は刺激的だったカオスな環境も、事業が安定期に入り、業務がルーティン化してくると、優秀な人材にとっては物足りなく感じられます。

「明確な不満はないけれど、より成長できる環境を求めて他社に行きます」

これは、信頼していた部下から実際に言われた、最もショックな言葉の一つです。

新たな挑戦の機会や、一つ上の視座が求められるストレッチな目標がなければ、「成長の鈍化=市場価値の低下」と捉え、新たな環境を求め始めます。

要因4:事業・組織の方向性への不信感|経営層を信じられない

「先月の全社総会で社長が言っていたことと、今日の事業部長の指示が全く違う…」

経営陣の意思決定に一貫性がなかったり、その背景にあるビジョンが現場に共有されていなかったりすると、社員は「この船はどこに向かっているんだ」と不安を覚えます。

特に優秀な人材ほど、会社の向かう先に心から共感できなければ、「自分の時間と情熱を、この組織に捧げる価値はない」と早期に見切りをつけてしまいます。

要因5:不十分なマネジメント|プレイヤー兼務マネージャーの限界

優秀なプレイヤーだった人材が、十分なトレーニングを受けないままマネージャーに昇格するということは、成長ベンチャーで頻繁に起こる事象です。というよりほとんどの方が体系的なマネジメント論を学んでいなかったりまったくの未経験抜擢かと思います。

結果として、自身のプレイング業務に忙殺され、うまくマネジメントに充てる時間を捻出できず部下の育成やキャリア支援、1on1での丁寧な対話まで手が回らない。

「視座が低い」といった精神論でのフィードバックに終始し、部下の成長機会を奪い、エンゲージメントを著しく低下させてしまうのです。

要因6:過度な業務負荷と責任|「自分だけが損をしている」という感覚

「この件も、とりあえずあの人に任せておけば大丈夫だろう」

このように、「できる人」に仕事が雪崩のように集中し、一部の優秀な人材が過度な業務負荷を背負ってしまう。これもベンチャーあるあるです。

適切なサポートや権限移譲、そして貢献に見合った称賛がなければ、やがて「なぜ自分だけがこんなに…」と燃え尽き症候群(バーンアウト)につながり、心身ともに疲弊して離職に至ります。

要因7:カルチャーの形骸化|「理念」と「現実」のギャップ

「うちは『挑戦を歓迎する』カルチャーだから」と経営陣は言う。

しかし、現場では一度の失敗で厳しい叱責を受け、誰も新しい挑戦をしなくなる。創業時に掲げたはずの熱い理念やバリューが、組織の拡大とともに形骸化してしまうのです。

採用ページに書かれた美辞麗句と、日々のリアルな職場環境。この「言っていること」と「やっていること」のギャップこそが、社員の心を最も冷めさせ、組織への信頼を根本から破壊する要因です。

【立場別】優秀な人材の離職を防ぐための具体的なアクションプラン

離職問題は、誰か一人の責任ではありません。経営者、人事、そして管理職がそれぞれの立場で役割を果たすことで、初めて解決への道筋が見えてきます。

経営者(CEO)が今すぐやるべきこと

1. 「カルチャー(行動様式)」を言語化し、自ら体現する

カルチャーとは、単なる「雰囲気」や「仲の良さ」ではありません。「こういう場面ではこう考え、こう動く」という全社員で統一された行動様式そのものです。

結局組織として「どのような状態を目指すのか?」が統一されていないと、優秀人材をはじめとした社員は組織に対して不信感を覚えます。

まずは経営者が、「我が社が最も大切にする価値観は何か」「そのために、具体的にどのような行動を称賛し、どのような行動を許さないのか」を明確な言葉(バリューや行動指針)に落とし込み、誰よりもそれを体現し続けることが全ての出発点です。

朝令暮改が起きても、「軸」であるカルチャーが浸透していれば、社員は自律的に判断し、行動できます。

2. 事業の「未来」と「現状」を、正直に伝え続ける

事業のポジティブな未来を語ることはもちろん重要ですが、それと同じくらい、今直面している厳しい現実(資金繰り、競合の動向、組織課題など)やありのままを包み隠さず社員に伝えましょう。

「社員を不安にさせたくない」という配慮は、時として経営への不信につながります。

むしろ、課題を共有し「どうすれば乗り越えられるか、皆の知恵を貸してほしい」と頼る姿勢こそが、社員の当事者意識を育み、組織の一体感を醸成します。

3. マネジメント層の育成にこそ、最優先で投資する

組織が30人の壁を超え、社長が全社員を直接マネジメントできなくなるとき、事業の成長はミドルマネジメントの力量に大きく左右されます。マネジメント層への投資が継続的な事業成長の鍵を握るといっても過言ではありません。

しかし、多くのベンチャーでは、優秀なプレイヤーを何のトレーニングもなしにマネージャーに昇格させてしまいます。

マネジメントは「スキル」であり、学習と実践なくして身につくものではありません。

プレイング業務に追われるマネージャー陣に、マネジメントを体系的に学び、実践する時間と機会を提供すること。これこそが、最もレバレッジの効く投資であり、組織崩壊を防ぐための最重要施策です。

以下の資料では、弊社マネディクが300社以上の成長ベンチャー企業をご支援してきた経験から体系化した、マネージャーが持つべき11の思考フレームをご紹介していますので、マネージャーへの投資内容の例としてご覧ください。

人事担当者が主導すべきこと

1. 「採用時の期待値コントロール」を徹底する

会社の魅力的なビジョンやストックオプション制度をアピールするだけでなく、入社後に直面するであろう泥臭い仕事内容や、今の組織が抱える課題まで、正直に伝えましょう。

RPO(採用代行)やエージェントに採用を委託している場合も、この「リアルな情報提供」が徹底されているかを確認し、面接の場では必ず現場の社員から率直な声を話してもらう機会を設けるべきです。

入社後の「こんなはずじゃなかった」をなくすことが、定着率向上の最も確実な一歩です。

2. 「事業貢献」が報われる評価・報酬制度を設計する

売上や契約数といった定量的な成果だけでなく、「カルチャーを体現する行動」や「他部署への貢献」「後輩の育成」といった、事業の土台を支える定性的な貢献がきちんと報われる仕組みを設計しましょう。

360度評価の導入や、バリューを体現した社員を表彰する制度なども有効です。

重要なのは、「会社が何を大切にしているか」というメッセージを、評価制度を通じて明確に社員に伝えることです。

正直言って、すべてを定量的に評価できる完璧な評価制度の設計をいきなりするのは不可能なので、まず大枠の制度だけ作成して、ある程度「あそび」をもたせたうえで、「カルチャーを体現する行動」や「他部署への貢献」「後輩の育成」といった、事業の土台を支える定性的な貢献も評価するようにしましょう。

3. 社員の「生の声」を拾い、組織課題を可視化する仕組みを作る

エンゲージメントサーベイを定期的に実施し、組織の状態を定点観測しましょう。

また、サーベイの数値だけを見るのではなく、退職者面談(エグジットインタビュー)や、各部門のキーマンとの定期的な1on1を通じて、現場で起きている問題の具体的な一次情報を収集することが重要です。

データに基づいた客観的な事実と、現場のリアルな声。その両輪があって初めて、経営陣を動かし、的確な打ち手につながります。

管理職(マネージャー)に求められること

1. 意味のある1on1を実施する

1on1は、単なる業務の進捗確認の場ではありません。

部下自身の「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「やるべきこと(Must)」をすり合わせ、その重なりをどう広げていくかを共に考える、キャリア支援の時間です。

マネージャーは答えを与えるのではなく、「最近、仕事で面白いと感じることは?」「半年後、どんなスキルを身につけていたい?」といった問いを通じて、部下の内省を促すことが重要です。

とはいえ、ベンチャー企業のマネージャーというのは基本は「プレイングマネージャー」であることが多く、部下のキャリア育成にまで手が回らないのが実状かと思います。

そのため、最低限まずは1on1の目的は「退職の兆候を察知する」に絞って、実践することをおすすめします。

2. 業務の「丸投げ」をやめ、「任せる」ための権限移譲を行う

単に仕事を振る「丸投げ」と、成長を促す「権限移譲」は全く異なります。

「この資料、明日までによろしく」ではなく、「〇〇という目的を達成するために、△△の観点を盛り込んだ資料を作成してほしい。予算の範囲内で必要なツールは導入していいし、最終的なアウトプットの形式は任せる」というように、目的・ゴールと権限の範囲を明確に伝えましょう。

それが部下の主体性を引き出し、責任感を育てます。

3. チームの「心理的安全性」を確保し、挑戦を称賛する

「このチームなら、失敗を恐れずに本音で意見を言えるし、新しいことに挑戦できる」。そう部下が感じられる環境を作ることが、マネージャーの最も重要な役割です。

そのためには、マネージャー自身が積極的に自己開示を行い、部下の意見を傾聴し、たとえ失敗したとしても、結果だけでなく挑戦したプロセスそのものを称賛する姿勢を貫くことが不可欠です。

4.【チェックリスト】部下の危険なサインを見逃さない

優秀な部下ほど、不満を口にせず、静かに去っていきます。以下の変化が見られたら、要注意です。早めに1on1などで対話の機会を持ちましょう。

【チェックリスト】

- [ ] 会議での発言が極端に減った

- [ ] 新しい仕事への意欲が見られない

- [ ] 愚痴やネガティブな発言が増えた

- [ ] 以前より残業が減り、定時で帰るようになった

- [ ] 社内のイベントや飲み会に参加しなくなった

まとめ|ベンチャーにおいて優秀人材が辞めるのは、想像以上の損失

ことベンチャー企業においては、優秀な人材、特に事業の成長を牽引してきたエースの離職は、単に「1人の労働力が失われる」だけでなく、「事業推進の停滞」「暗黙知の喪失」「組織の士気低下」など、深刻なダメージを会社にもたらします。

放置すれば、やがては事業の失速、そして組織崩壊へとつながりかねません。この問題を個人の責任に帰するのではなく、組織全体の課題として捉え、全社で早急に解決へと導くことが不可欠です。

とはいえ「優秀人材の離職」に対して、策は講じたいがそこまで手が回っていない、目の前の事業成果を出すことで精いっぱいという経営者や人事責任者の方も多いかと思います。

目の前の短期的な成果と、組織の長期的な成長は、ベンチャーマネジメントにおける最大の「葛藤」です 。短期的な成果に傾倒しすぎると、組織の成長機会が失われ、結果的にこの記事で述べたような優秀人材の離職や組織の損失につながります。

この記事で述べた組織課題を解決し、優秀人材を定着させるためのベースとなる考え方を、300社以上のベンチャー組織を支援した実績から体系化しました。

事業成長を牽引し、組織崩壊を防ぐための「11の思考フレーム」をダウンロードして、ぜひご覧ください!