なぜ、ベンチャーの理念は浸透しないのか?原因と経営陣/人事別のアクションプランを徹底解説

なぜ、急成長ベンチャーで企業理念が浸透しないのか?特有の3つの原因

ベンチャー企業が組織を急拡大していくタイミングでは「社員に理念が浸透しきっていない」という課題が必ずと言っていいほど発生します。それには、大企業向けの組織論では語られない、急成長ベンチャー特有の構造的な課題が関係しています。

まずは、理念が浸透しないベンチャー特有の根本原因を3つに分けて解説をしていきます。

原因1:組織の急拡大による「理念の希薄化」

1つ目の原因は、組織の急拡大による「理念の希薄化」です。

創業期の数名の段階では、理念はある種「空気」のように自然に共有されており、「共通言語・共有価値観」として機能します。経営者の近くで働き、ともに事業の未来を語り合う中で、理念は言葉以上に「体験」として染み込みます。

しかし、組織が20人、50人と拡大するにつれ、その様相は一変します。組織が50人前後になってくると、「顔と名前が一致しなくなる」「全員と直接対話することが物理的に不可能になる」という時期が必ず訪れます。

・創業メンバーの「俺たちの頃は…」という昔話が増え、中途入社組が心理的な壁を感じている。

・Slackの雑談チャンネルは古参メンバーで盛り上がり、新人は業務連絡しかしない。

・理念について質問した新人が、マネージャーから「それより目の前のKPIを追って」と一蹴される。

このように、組織の拡大はコミュニケーションを間接的・階層的にし、創業の原体験を持たない社員の割合を必然的に増やします。結果として理念が希薄化していくのです。

原因2:事業フェーズの変化

2つ目の原因は、事業フェーズの変化です。

「テクノロジーで世界中の人々の生活を豊かにする」

仮に創業時にこのような壮大な理念を掲げているとしましょう。この壮大な理念は、まだ何もない状態で仲間を集め、また投資家を口説くための強力な武器となります。

しかし、PMF(プロダクトマーケットフィット)を達成し、事業が急成長フェーズに入ると、組織の現実は大きく変わります。より専門的なスキルを持つ人材が入社し、営業、マーケティング、開発といった部門ごとの目標(KPI)が設定され、組織は「利益を追求する機能体」の側面が強くなります。

特にベンチャー企業は、得てして戦時のような状況が多く、目の前の事業成果にコミットすることが当然求められます。

そうなると、必然的にメンバーの頭の中は「どうすれば成果が出せるか?」でいっぱいになり、同時に経営陣の「理念に基づいた行動を」という言葉も響かなくなります。

原因3:仕組みの欠如と「言うだけ」の状態

3つ目の原因は、仕組みの欠如と「言うだけ」の状態です。

ほとんどのベンチャー企業では、立派な理念やバリューが策定され、オフィスの壁やWebサイトに掲げられていますが、「言うだけ」で終わってしまう最大の原因は、理念を実践するための「仕組み」が存在しないことです。

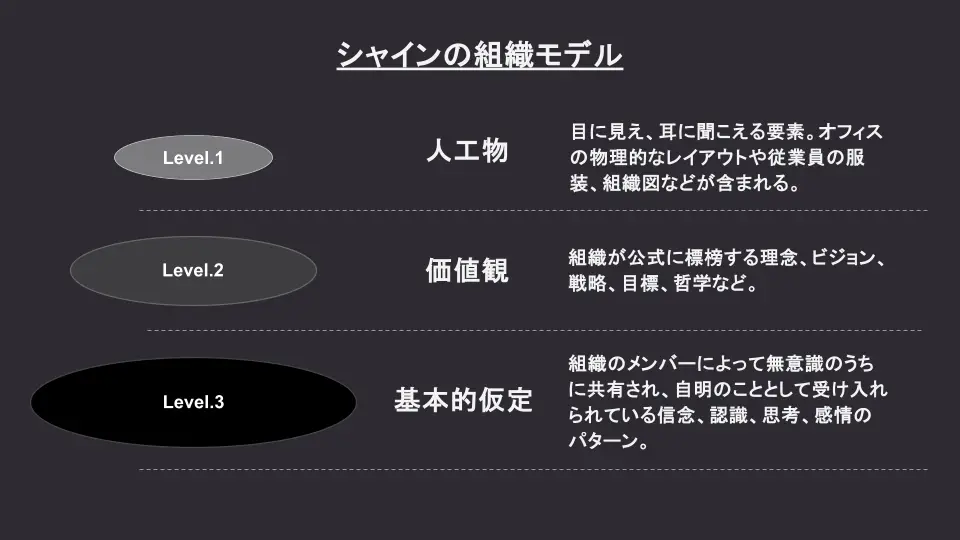

組織文化研究の第一人者であるエドガー・シャインは、組織文化を人工物(Artifacts)・表明された価値(Espoused Values)・根底にある仮定(Basic Assumptions)の3つのレベルで捉えました。

理念が浸透している状態とは、この3つが完全に一致している状態を指します。しかし、多くのベンチャーでは、「表明された価値(理念)」と、評価・採用・昇進といった「根底にある仮定(ここでは、何をすれば報われるか)」が全く連動していません。

バリューに「チームワーク」を掲げながら評価制度は完全に個人成果主義、「挑戦を称賛する」と言いながら、一度の失敗で降格や減給の対象となる、などの状況はまさに「理念が浸透していない」状態です。

このような状態では、経営者がどれだけ理念の重要性を説いても、日々の業務や評価の仕組みがそれと矛盾していれば、決して理念は浸透しません。

理念が浸透しないベンチャーが陥る、3つの経営リスク

理念の浸透は、単なる「良い組織づくり」の問題ではありません。放置しておくと、事業の成長を根幹から揺るがす深刻な経営リスクに直結します。

ここでは、理念が浸透しないベンチャーが陥る経営リスクを3つに整理して、ご紹介します。

リスク1:意思決定の遅延と非効率化

1つ目のリスクは、意思決定の遅延と非効率化です。

先ほどご紹介した、シャインの組織モデルの3階層目「基本的仮定」が揃っていないと、「この場合は、こう動く」という共通の行動規範がない状態になるので、社員はあらゆる場面で迷い、上司の指示を待つようになります。

結果として、現場での意思決定スピードは著しく低下します。変化の速いベンチャーにおいて、この意思決定の遅れは致命的な機会損失に繋がります。

リスク2:エンゲージメントの低下と早期離職

2つ目は、エンゲージメントの低下と早期離職です。

企業の存在意義や目指す方向性が見えなければ、社員は仕事への意義を見出せず、エンゲージメントは低下の一途を辿ります。特に優秀な人材ほど、金銭的な報酬だけでなく「働く意味」を求めます。

エンゲージメントが低下すれば、当然転職という選択肢が頭をよぎり、また「隣の芝は青く見える」現象も相まって、離職に繋がります。ただでさえ人的リソースの限られているベンチャーにおいて、1人の離職が与える影響が甚大であることは想像に難くないかと思います。

リスク3:採用・ブランディングの失敗

3つ目は、採用・ブランディングの失敗です。

特に現代の採用市場では、求職者は企業の「理念」や「カルチャー」とのフィットを厳しく見ています。SNSや口コミサイトを通じて、企業の内部情報は筒抜けです。

「言っていること」と「やっていること」が違う、理念が形骸化している組織の実態は、すぐに見抜かれてしまいます。結果として、採用ブランディングは失敗し、優秀な人材獲得競争で大きく後れを取ることになるでしょう。

ベンチャー企業で理念を浸透させるための5つのステップ

それでは、どうすれば理念を組織の血肉として浸透させることができるのでしょうか?

ここでは、明日からでも実践できる具体的な5つのステップをご紹介します。

ステップ1:理念を「自分たちの言葉」で再定義する

まずは、抽象的な理念を、社員一人ひとりが「自分ごと化」できる言葉や具体的な行動指針に翻訳することから始めましょう。

例えば、「顧客第一主義」という理念を、「顧客の期待を1mmでも超える行動を、毎日1つ実行する」といった具体的な行動指針に落とし込むのです。

例えば、全社員参加型のワークショップなどを開催し、「私たちにとっての顧客第一主義とは何か?」を議論するなど、全員で「自分たちの言葉」を創り上げるプロセスが非常に重要です。

ステップ2:経営陣が誰よりも体現し、語り続ける

理念浸透の成否は、9割が経営陣のコミットメントで決まります。

全社会議、部門会議、そして1on1。あらゆる場面で、自らの言葉で、理念に込めた原体験や想いを語り続けてください。

そして何より、経営陣自らが誰よりも理念を体現し、行動で示すこと。その一貫した姿勢が、社員の心を動かします。逆に、経営陣が理念を口頭で伝えるだけで、行動で体現していない組織に理念が浸透することは断じてありません。

ステップ3:採用・評価・育成の「仕組み」に組み込む

理念を「文化」として定着させるには、それを「仕組み」に落とし込む必要があります。

- 採用

- 面接ではスキルだけでなく「理念への共感」を測る質問を必ず盛り込む。

- 評価

- 理念を体現する行動(バリュー)を評価項目に設定し、給与や賞与に反映させる。

- 育成

- 新人研修や管理職研修で、理念に関するセッションを必ず実施する。

また、育成においてはスキルマップの運用も効果的です。

掲げている企業理念やバリューをいくつかのスキルに分解し、それをさらに具体的な行動例・行動指針に落としスキルマップを作成します。そのスキルマップをもとに週次、または隔週の1on1で振り返る。

このようにスキルマップを使えば、理念を具体化したスキル習得を促進できます。

このように、人事のあらゆる仕組みに理念を組み込むことで、会社が「何を大切にしているのか」という明確なメッセージを全社員に伝えることができます。

スキルマップに関しては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。

ステップ4:理念に触れる機会を日常に創出する

理念は、特別なイベントの時だけ語られるものであってはなりません。日々の業務の中で、当たり前に理念に触れる機会を意図的に創出することが重要です。

- 社内報やチャットツール

- 理念を体現した社員の行動をストーリーとして紹介する。

- サンクスカード

- 感謝のメッセージと共に、相手の行動がどの理念に繋がっていたかを伝える。

- 会議のアイスブレイク

- 「今週、最も理念を感じた瞬間は?」といったテーマで対話する。

このような小さな工夫の積み重ねが、理念を日常に根付かせます。

ステップ5:理念を体現した行動を「称賛」する

理念に基づいた素晴らしい行動は、積極的に「発見」し、「称賛」する文化を創りましょう。

半期に一度の全社総会で「バリュー体現アワード」のような表彰制度を設けるのも有効です。誰かの素晴らしい行動が、称賛を通じて全社のロールモデルとなり、次なる理念を体現した行動を生み出します。

当たり前のようですが、かなり重要なステップです。ポイントとしては、対個人への"評価"ではなく、組織全体の場での"称賛"をすることで、全体の場で称賛をすることで、間接的に「組織としての正解」を伝えることができるためです。

【立場別】理念浸透のための具体的なアクションプラン

理念浸透は、全社で取り組むべきプロジェクトですが、その中でも特に経営陣と人事責任者が果たすべき役割は重大です。それぞれの立場で、今すぐ取り組むべきことを具体的に解説します。

経営陣が取り組むべき3つのこと

まず、経営陣が理念浸透のために取り組むべきことは「原体験を、自分の言葉で語る」「事業戦略と理念の一貫性を示す」「理念に反する行動は許さない」の3つです。

- 原体験を、自分の言葉で語る:なぜこの事業を始めたのか。理念に込めた譲れない想いは何か。あなたの「物語」こそが、社員の心を動かす最強のコンテンツです。

- 事業戦略と理念の一貫性を示す:なぜ今、この戦略をとるのか。その意思決定が、どう理念の実現に繋がるのかを常にセットで語り、一貫性を示してください。

- 理念に反する行動は許さない:たとえトップセールスマンであっても、理念に反する行動をとった場合は、毅然とした態度で向き合うこと。その姿勢が、理念が本物であることの何よりの証明になります。

人事責任者が取り組むべき3つのこと

次に人事責任者・人事担当者が理念浸透のために取り組むべきことは「理念共感を軸とした採用プロセスを設計する」「理念を語れるリーダーを育成する」「理念浸透度を可視化し、改善サイクルを回す」の3つです。

- 理念共感を軸とした採用プロセスを設計する: 履歴書や職務経歴書だけでは見えない「価値観のマッチ」を重視した選考フローを設計し、採用のミスマッチを防ぎます。

- 理念を語れるリーダーを育成する: 管理職こそが、理念浸透の最前線に立つキーパーソンです。彼らが自分の言葉で理念を語り、メンバーを導けるよう、研修や1on1で支援してください。

- 理念浸透度を可視化し、改善サイクルを回す: 従業員サーベイなどを活用し、「理念がどのくらい浸透しているか」を定期的に測定します。データを基に課題を特定し、次の打ち手を計画・実行するサイクルを回し続けましょう。

【事例紹介】理念浸透に成功したベンチャー企業の取り組み事例

実際の企業がどのように理念浸透という難題に取り組んでいるのかを見ていきましょう。ここでは、急成長を遂げながらも、独自のカルチャーを築き上げた2社の事例を紹介します。

事例1:バリューを「共通言語」にした株式会社メルカリ

フリマアプリで急成長を遂げたメルカリは、創業当初から「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションを掲げています。同社が特に注力したのは、ミッションを実現するための3つのバリュー(Go Bold, All for One, Be a Pro)を、全社員の「共通言語」にすることでした。

組織がグローバルに、そして爆発的に拡大する中で、国籍やバックグラウンドの異なる多様なメンバーの意思決定の基準をいかに統一するかが大きな課題でした。

そこでメルカリは、バリューを単なる標語で終わらせず、評価・称賛・日常業務という実利に紐づく「仕組み」へと徹底的に落とし込みました。

例えば、3ヶ月に一度の人事評価では、成果(What)だけでなく、バリューをいかに体現したか(How)が同等に評価されます。

また、3つのバリューを体現した社員を全社で表彰する「Go Bold賞」などを定期的に開催し、ロールモデルを可視化。

これにより、Slackでのやり取りから日々の意思決定まで、「それはGo Boldな挑戦か?」といった言葉が当たり前に飛び交い、バリューが議論の拠り所として機能する文化を醸成したのです。

事例2:「挑戦と安心」の文化を仕組み化した株式会社サイバーエージェント

「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンを掲げるサイバーエージェントは、数多くの新規事業を生み出し続けることで知られています。その根幹には、「挑戦した人材が損をしない」という理念がありました。

大企業化してもなお、ベンチャー精神を失わず、社員が失敗を恐れずに新しい挑戦を続けられる文化をいかに維持・醸成するかが、同社の長年のテーマでした。

その答えが、「挑戦と安心はセット」という考え方のもと構築された、ユニークな人事制度の数々です。役員と社員がチームで新規事業を提案する「あした会議」で挑戦の機会を創出する一方、社員のコンディションを把握する「GEPPO(月報)」で挑戦に伴う個人の負担をケアします。

さらに、新規事業で撤退を経験した人材を決して「失敗者」とせず、その挑戦を称賛し、次の重要なポストに抜擢する文化が根付いています。

サイバーエージェントは、「挑戦」という抽象的な理念を、「何度でも挑戦できる」という具体的な「安心」の仕組みによって担保することで、社員が失敗を恐れずに大きなチャレンジに臨める環境を創り出し、組織全体の活力を維持しているのです。

ベンチャーにおいて理念浸透は、事業成長の一歩

ここまで、ベンチャー企業における理念浸透の課題と、その具体的な解決策について解説してきました。

「理念浸透は重要だが、時間もコストもかかる遠回りな施策だ」と感じるかもしれません。しかし、我々マネディクは、カルチャー、すなわち「統一された行動様式」としての理念こそが、急成長ベンチャーの事業成長に最もレバレッジを効かせる投資対象だと断言します。

変化の激しい環境において、詳細な業務マニュアルはすぐに陳腐化します。しかし、深く浸透した理念は、どんな状況でも社員の自律的な判断を促す「組織のOS」として機能し続けます。社員一人ひとりが、理念という共通認識を持ち、同じゴールを目指して進む。これほど強力な組織はありません。

理念浸透は、ベンチャー企業が事業の困難を乗り越え、非連続な成長を遂げるため「最初の一歩」です。

事業が成長する組織カルチャーや我々がどのように成長ベンチャー企業の組織カルチャーの構築をサポートさせていただくのかを、より詳しく解説した資料をご用意しました。

300社以上の成長ベンチャーを支援してきたマネディクのノウハウが詰まった資料です。貴社の組織課題を言語化し、次の一手を具体的に検討するためのヒントとして、ぜひご活用ください。