セカンドラインマネジャーとは?役割と求められるスキル、3つの壁の越え方を解説

セカンドラインマネージャーが求められる背景

まず、なぜ今「セカンドラインマネジャー」という役割が重要視されているのでしょうか。

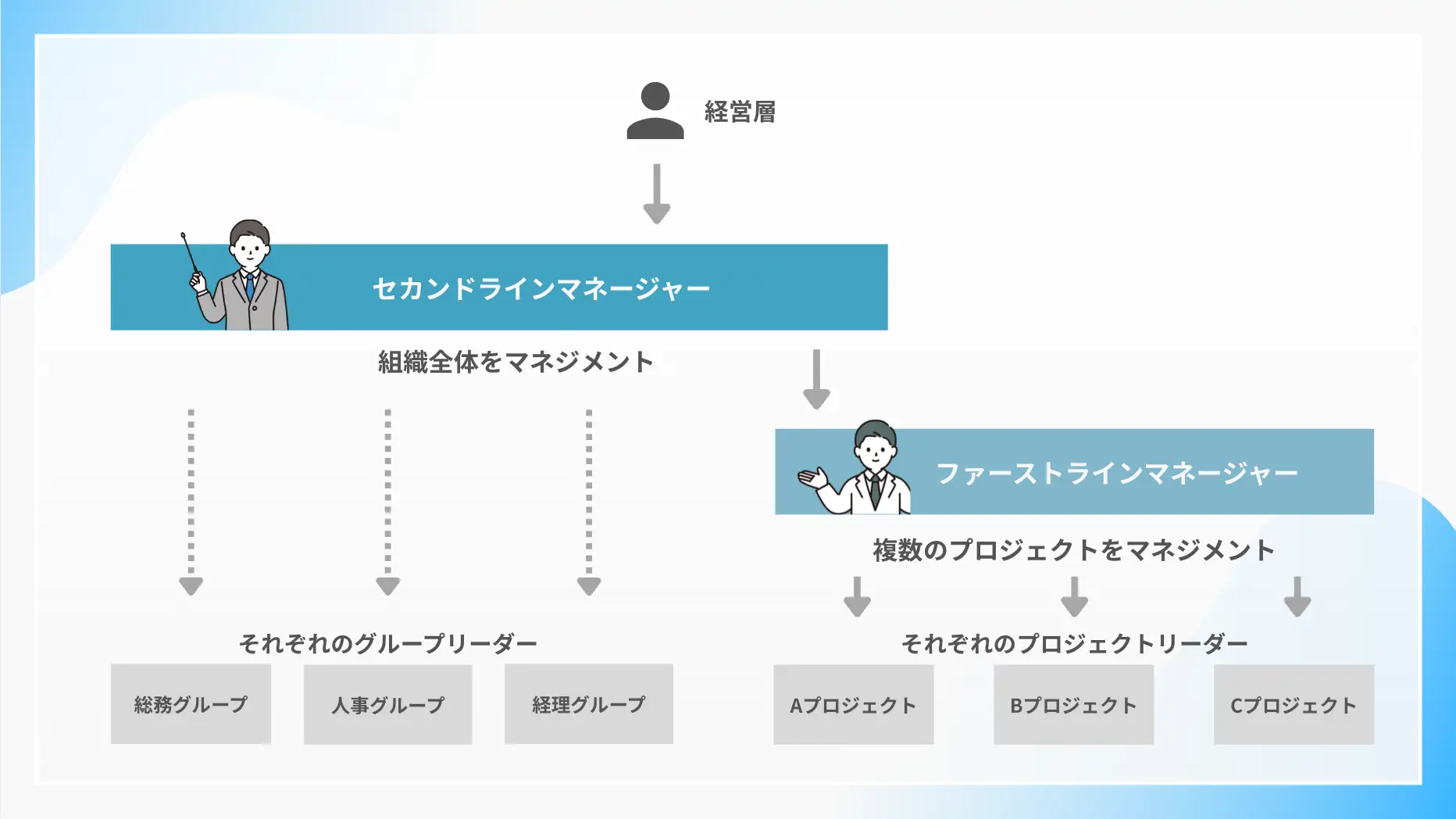

その前提として、現場の管理職である「ファーストラインマネジャー」との違いを理解しておく必要があります。

ファーストラインマネジャーとの決定的な違い

ファーストラインマネジャーとセカンドラインマネジャーの最も大きな違いは、その「視座」と「責任範囲」にあります。

ファーストラインマネジャー(課長・係長)は、「現場の実行責任者」として位置づけられます。

彼らの主な役割は、担当チームの目標達成に向けてメンバーを直接管理・指導することであり、その視点は担当チームのKPI達成やメンバーの育成といった現場が中心となります。

一方で、セカンドラインマネジャー(部長・事業部長)は、「事業の推進責任者」としての役割を担います。

複数のチームを統括し、事業や部門全体の成果を最大化することがミッションであり、事業全体のKGI達成や組織間の連携、さらにはファーストラインマネジャー自身の育成といった、より経営に近い視点が求められるのが大きな違いです。

つまり、ファーストラインが「How(いかにして目標を達成するか)」に責任を持つのに対し、セカンドラインは「What(何を目標とすべきか)」や「Why(なぜそれを目指すのか)」という、より上流の意思決定に関与するのです。

なぜ今、セカンドラインマネジャーの重要性が増しているのか

近年、特に成長企業において事業の多角化や組織の急拡大の背景を受け、セカンドラインマネジャーの重要性が増しています。

組織が成長し、従業員が50人、100人と増えていくと、社長一人が全社員に目を配ることは物理的に不可能になります。現場では次々と新任のマネージャー(ファーストライン)が生まれますが、彼らはまだ自分のチームを率いるのに手一杯です。

このとき、経営陣が描くビジョンや戦略と、現場の実行部隊との間に大きな溝が生まれます。

この溝を埋め、経営と現場の「ハブ」として機能するのがセカンドラインマネジャーの役割です。セカンドラインマネージャーが育たなければ、組織は成長の壁にぶつかり、失速してしまいます。

セカンドラインマネジャーの具体的な3つの役割

では、セカンドラインマネジャーは具体的に何をすべきなのでしょうか。

その役割は、大きく3つに分けられます。

役割1:戦略の翻訳と実行

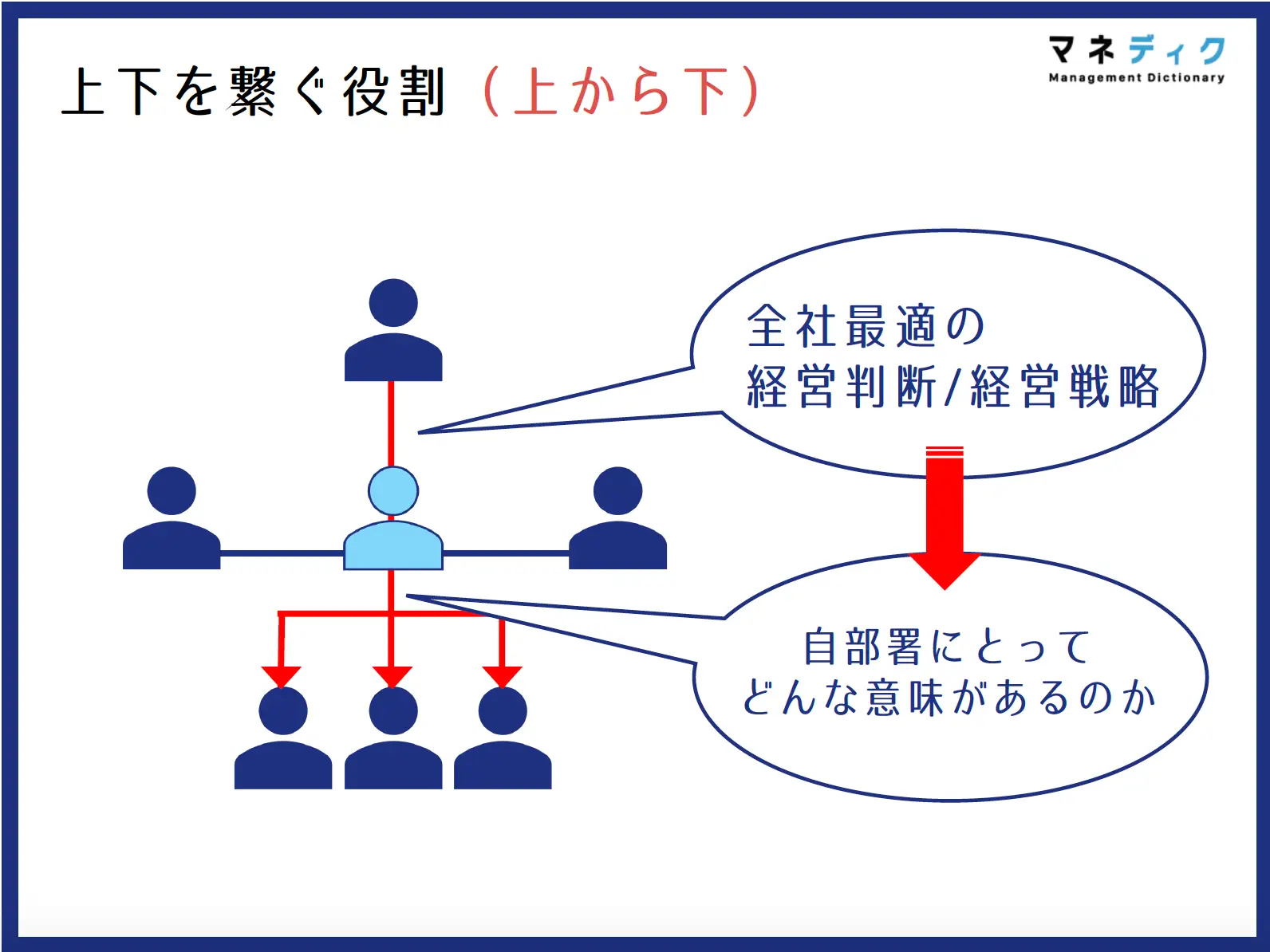

セカンドラインマネジャーの最初の重要な役割は、経営陣が掲げる抽象的なビジョンや経営戦略を、現場が実行可能なレベルまで「翻訳」することです。

例えば、経営会議で「今期は顧客満足度を最優先する」という方針が決まったとします。

しかし、現場のマネージャーやメンバーは「具体的に何をすれば?」と混乱してしまいます。

例えば、経営会議で「全社最適の経営戦略」として「今期は既存顧客へのアップセルを強化し、LTV(顧客生涯価値)を最大化する」という方針が決まったとします。この抽象的な戦略だけでは、現場のファーストラインマネジャーたちは「具体的に、我々のチームは何をすれば?」と動き出すことができません。

ここでセカンドラインマネジャーが、上層部の決定を現場に伝える「結節点」として機能します。

結節点として、その戦略を現場が実行できる具体的な言葉や目標にまで噛み砕き、その意図までを正しく伝える役割が求められるのです。

このように、セカンドラインマネジャーは全社戦略を部門の目標(KGI)に分解し、各チーム(ファーストライン)のミッションを定義します。それを受けて、各ファーストラインマネジャーが、自分のチームメンバーに「誰が・いつまでに・何をするか」という具体的なタスク(KPI)を指示していく体制が成長企業では特に求められます。

役割2:ファーストラインマネジャーの育成と評価

セカンドラインマネジャーは、自らがスーパープレイヤーとして現場の先頭に立つのではなく、「マネージャーを育てるマネージャー」であることが求められます。

具体的には、以下のようなアクションが求められます。

⚫︎定期的な1on1:

ファーストラインマネージャーが抱えやすい特有の課題や悩みを聞き、課題を壁打ちし、視座を引き上げる。

⚫︎権限移譲:

マイクロマネジメントをせず、思い切って仕事を任せ、成功体験を積ませる。

⚫︎適切なフィードバック:

成果だけでなく、プロセスやリーダーとしての成長に着目して評価し、伝える。

役割3:組織全体の最適化と文化醸成

セカンドラインマネジャーは、自分の部門だけでなく、組織全体を俯瞰し、最適化する役割を担います。

複数のチームを見ていると、「部署間で連携が取れておらず、非効率な業務が発生している」「Aチームのリソースが不足しているのに、Bチームでは余剰人員が出ている」といった、一つのチームだけでは見えない組織全体の課題が見えてきます。

これらの課題を発見し、部門間の連携を促したり、リソースを再配分したりすることで、組織全体の生産性を向上させるのです。 また、経営理念や会社のバリューを自らが体現し、日々の言動を通じて現場に浸透させていくことも非常に重要です。

セカンドラインマネジャーが直面する「3つの壁」と乗り越え方

多くの人が、役割移行の過程で高い「壁」にぶつかります。

ここでは代表的な3つの壁と、その具体的な乗り越え方を紹介します。

壁1:「プレイングマネージャー」から抜け出せない

最も多くの人が陥るのがこの壁です。

特に、現場のトッププレイヤーとして成果を上げて昇進した人ほど、この壁にぶつかりやすい傾向があります。

⚫︎部下であるマネージャーの仕事に口を出し、結局自分でやってしまう。

⚫︎メンバーから直接相談が来てしまい、担当マネージャーを飛び越えて指示を出してしまう(マネージャー飛ばし)。

⚫︎いつまでも現場の実務が手放せず、本来やるべきマネージャーの育成や戦略策定に時間を使えない。

【乗り越え方】

この壁を越えるためには、「自分がやった方が早い」という思考からの脱却しましょう。

- 役割の自己認識を変える:

「自分の仕事は、自分が成果を出すこと」から、「マネージャーたちが成果を出せる環境を作ること」へと、役割定義を頭の中で書き換えましょう。 - 「任せ方」の技術を磨く:

丸投げはNGです。マネージャーの顔を潰さずに任せるには、「Why(目的)とWhat(ゴール)は明確に伝え、How(方法)は本人に考えさせる」というスタンスが重要です。 - 思考を切り替える訓練:

手を出したくなったら、一度立ち止まり、「ここで自分が介入することは、本当にこのマネージャーと事業の長期的な成長に繋がるか?」と自問自答する癖をつけましょう。短期的な成果より、長期的な育成を優先する覚悟が必要です。

壁2:視座が上がらず、短期的な成果に囚われる

次の壁は、視座が現場レベルから抜け出せず、経営的な視点を持てないという問題です。

⚫︎自分の担当部門のKPIしか見ておらず、他部署の状況や全社の利益に無関心。

⚫︎目先の売上や目標達成ばかりに気を取られ、中長期的な事業戦略を考えられない。

⚫︎上司から「もっと全体を見て」と言われるが、具体的にどうすればいいか分からない。

【乗り越え方】

視座を上げるには、意図的に経営の視点に触れる機会を増やすことが不可欠です。

- 上司の思考をトレースする:

日々の業務の中で、「なぜ上司はこの意思決定をしたのだろう?」とその背景を常に考える癖をつけましょう。1on1などの場で「今回の件、どのような背景で判断されたのか、今後のために教えていただけますか?」と積極的に質問し、思考プロセスを学ぶのが最も効果的です。 - 数字の解像度を上げる:

担当部門のKPIだけでなく、事業全体のPL(損益計算書)や事業計画書に目を通し、「自分のチームの活動が、全社のどの数字にどう繋がっているのか」を意識することが重要です。 - 社内外にネットワークを広げる:

他部署のマネージャーと積極的にコミュニケーションを取り、彼らがどんな課題を持っているのかに関心を持つこと。そして、社外のセミナーや勉強会に参加し、自分とは違う視点を持つ人と交流することも、視野を広げる上で役立ちます。

壁3:育成の基準がわからず、再現性のあるリーダーを育てられない

最後の壁は、マネージャー育成が属人化してしまい、組織としてリーダーを輩出する仕組みが作れない、という課題です。

⚫︎「自分の背中を見て育て」というスタイルで、育成が我流になっている。

⚫︎誰を次のマネージャーに引き上げるべきか、明確な基準がない。

⚫︎結果として、自分と同じようなタイプのリーダーしか育たず、組織の多様性が失われる。

【乗り越え方】

この壁を越えるには、属人的な育成から脱却し、仕組みでリーダーを生み出す視点が求められます。

- リーダー像を言語化する:

まず、自社(あるいは自部門)において「優れたリーダーとは何か?」を定義し、具体的な行動レベルで言語化します。例えば、「目標達成力」「部下育成力」「課題発見力」といったコンピテンシー(行動特性)を定義し、それぞれのレベルを定めます。 - 評価と育成の仕組みを作る:

言語化したリーダー像を基に、評価制度や育成プログラムを設計します。例えば、コンピテンシー評価を導入したり、次期リーダー候補者向けの研修を体系的に実施したりすることが考えられます。 - 専門家に頼る:

育成体系の構築は、現場のマネージャーだけで行うには限界があります。人事部や外部のマネジメント(管理職育成)研修会社と連携し、全社的な視点から育成の仕組みを構築していくことが、再現性のあるリーダー輩出に繋がります。

市場価値の高いセカンドラインマネジャーになるためのスキル

これらの壁を乗り越え、市場価値の高いセカンドラインマネジャーとして活躍するためには、以下の3つのスキルが不可欠です。

スキル1:組織課題解決力

目の前の事象に個別対処するだけでなく、その背後にある組織の構造的な課題を発見し、解決策を立案・実行する能力です。なぜこの問題が繰り返し起こるのか、その根本原因は何かを突き止め、仕組みで解決する力が求められます。

スキル2:戦略的思考力

現場の視点だけでなく、経営の視点で物事を捉え、担当事業の3年後、5年後の未来を描き、その実現に向けた道筋を立てる能力です。市場の変化や競合の動向を読み、自社の強みを活かした戦略を構想する力が問われます。

スキル3:コーチング・ティーチング能力

メンバーや状況に応じて、答えを与える「ティーチング」と、相手の中から答えを引き出す「コーチング」を使い分ける能力です。特にファーストラインマネジャーに対しては、彼らが自ら考え、行動できるようになるためのコーチングスキルが極めて重要になります。

まとめ

本記事では、セカンドラインマネジャーの役割と求められるスキル、そして多くの人が直面する3つの壁と乗り越え方について解説しました。

セカンドラインマネジャーは、企業の持続的な成長に欠かせない、まさに「要」となる存在です。

その役割を深く理解し、必要なスキルを意識的に磨くことが、あなた自身の市場価値を高め、そして所属する組織をさらなる成長へと導くでしょう。

本記事で解説したセカンドラインマネジャーの役割とスキルは、マネディクの管理職研修プログラムで体系的に学ぶことができます。300社以上の成長ベンチャーを支援してきた実績を基に、貴社の次世代リーダー育成を加速させます。

まずは詳しいサービス資料をダウンロードしてご確認ください。