なぜ若手の離職は止まらないのか?根本原因と明日からできる役職別の対策を解説

若手の離職が止まらない3つの根本的要因

特に変化が激しく、流動性の高いベンチャー/成長企業にとって、「若手人材の離職が止まらない」という事態は往々にして起きがちな課題の1つかと思います。また若手人材の中でも、「優秀人材(キーマン)の離職」は組織に対して莫大な悪影響を与えます。

若手人材の離職が止まらない、その事態にはどのような要因が存在するのか。

よくある表面的な退職理由、例えば「給与が低い」「人間関係が悪い」といった言葉の裏には、より根源的な構造変化が隠されています。

ここでは若手人材が離職してしまう、その本質的な原因を時代背景を踏まえて、3つの観点から解説します。

1. 価値観の多様化とキャリア観の変化

もはや終身雇用が当たり前ではない時代で、若者にとって会社は人生を捧げる場所ではなく、自らのキャリアを築くための場所へと変化しました。

彼らが重視するのは、会社への帰属意識よりも「この環境で何を得られるか」「個人としてどう成長できるか」という視点です。

SNSを通じて多様な働き方や価値観に触れる機会が増えたことも、この傾向に拍車をかけているかと思います。

リモートワーク、副業、フリーランスなど、働き方の選択肢は無限に広がりました。一つの会社に固執する必要はなく、より良い成長機会や働きがいを求めて、積極的に転職を選択する。これが現代の働き方のスタンダードなのです。

2. 「成長実感」の欠如とキャリアパスへの不安

若手社員が最も恐れるのは「停滞」です。

「この会社にいても、市場価値の高いスキルは身につかない」「3年後、5年後の自分の姿が想像できない」。そう感じた瞬間、彼らの心は離れていきます。

特に成長意欲の高い人材ほど、日々の業務に追われる中で、自分の成長を実感できる機会を強く求めています。

ただでさえ「隣の芝は青く見えてしまう」のに、社内での明確なキャリアパスが示されず、日々のフィードバックも曖昧という状況だと、転職を考えてしまうのは必然とさえ感じます。

3. マネジメント不全によるエンゲージメントの低下

多くの企業で導入されている「1on1ミーティング」が、いつの間にかただの進捗確認の場になっていませんか?

管理職がプレイングマネージャーとして自身の業務に忙殺され、メンバー一人ひとりと向き合う時間が確保できていないケースは少なくありません。

適切なフィードバックがない、挑戦する機会を与えられない、困っている時にサポートしてもらえない。こうしたマネジメントの不全は、若手社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を著しく低下させます。

彼らは「自分は大切にされていない」「この上司のもとでは成長できない」と感じ、働く意味を見失ってしまうのです。

若手の離職が会社にもたらす深刻なデメリット

若手の離職は、単に「人が一人辞める」というだけの話ではありません。それは会社の未来を揺るがす、深刻な経営課題だと捉え直すべきです。

具体的にどのような損失が発生するのか、改めて確認しましょう。

- 採用・育成コストの損失

- 一人の社員を採用し、戦力になるまで育成するには、数百万単位のコストがかかります。早期離職は、この投資をすべて無にすることに他なりません。

- 組織力の低下とノウハウの流出:

- 会社が時間とコストをかけて蓄積してきた知識やノウハウが、退職者と共に社外へ流出してしまいます。さらに、残された社員の業務負担が増加し、新たな退職の連鎖を引き起こすリスクもあります。

- 企業イメージの悪化

- 「あの会社は、若手がどんどん辞めるらしい」という評判は、採用市場において致命的です。優秀な人材が集まらなくなり、事業成長の大きな足かせとなります。

これらの損失は、貸借対照表には現れない「見えないコスト」として、着実に会社の体力を奪っていくのです。

若手の定着・活躍を促すための具体的な解決策

それでは、どうすればこの負の連鎖を断ち切り、若手が定着・活躍する組織を築けるのでしょうか。

小手先の福利厚生やイベントだけでは、根本的な解決には至りません。

ここでは、若手社員が離職してしまう根本的な要因に着目しながら、若手の定着・活躍を促すための具体的な解決策について解説していきます。

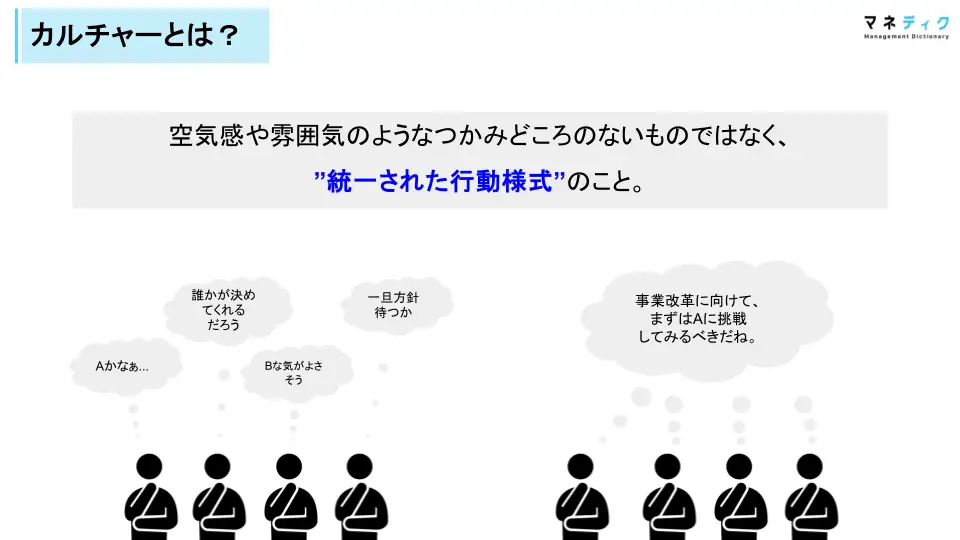

1. 「エンゲージメント」を高めるカルチャー醸成

私が以前、60名規模から1000名規模へと成長する過程を経験した会社でも、事業成長の最も重要な鍵は「カルチャー」でした。カルチャーとは、単なる雰囲気のことではありません。

「『こういう場面ではこう考え、こう動く』という統一された行動様式」が全社員に浸透している状態を指します。

カルチャー醸成をおこなううえでの具体的な施策や手法の例は以下です。

- バリュー(行動指針)の策定と浸透

- 会社の価値観を明確な言葉で定義し、それを評価や日々のフィードバックに結びつけます。例えば、「当事者意識」「挑戦」といったバリューを掲げ、それを体現した社員を全社朝礼で称賛するなど、あらゆる場面で繰り返し発信し続けることが重要です。

- 経営陣による"語り部"の実践

- 会社のビジョンや創業の想い、困難を乗り越えた経験などを、経営陣が自らの言葉で社員に語りかける場を定期的に設けます。これにより、社員は会社の目指す方向性を自分事として捉え、共感を深めることができます。

- クロスファンクショナルなコミュニケーションの活性化

- 部署の垣根を越えたランチ会や社内勉強会、プロジェクトなどを意図的に設計します。異なる役割を持つ社員同士が交流することで、相互理解が深まり、組織としての一体感が醸成されます。

ここで紹介しているものはあくまで一例ですが、とにかくカルチャー醸成において重要なのは、継続的にカルチャーづくり・浸透を実施し、「社員の行動レベルまで落とし込めているかどうか」です。

2. 納得感のある評価・フィードバック制度の設計

これは若手だけにかかわらずですが、特にベンチャーや成長企業に入る人は自身の貢献が正当に評価され、成長に繋がっていると実感したいと考えています。年功序列のような曖昧な評価ではなく、個人の成果や挑戦を具体的に評価する仕組みが必要です。

そして、評価と同じくらい重要なのが、定期的なフィードバックです。ここで鍵となるのが、「センスメイキング(意味づけ)」という考え方です。これは、曖昧で不確実な状況に対し、人は他者との対話を通じて「なるほど、そういうことか」と自分なりに意味を見出し、納得することで次の一歩を踏み出すという理論です。

評価面談や1on1は、まさにこのセンスメイキングを促す絶好の機会と言えます。上司が一方的に評価結果を伝えるだけでなく、「なぜこの評価なのか」「会社として何を期待しているのか」を丁寧に説明し、対話することで、若手社員は自身の仕事の価値や次の課題を「自分事」として意味づけすることができます。

この納得感(腹落ち感)こそが、彼らの成長意欲を刺激し、会社への信頼を育むのです。

3. 効果的なオンボーディングの実施

入社後の数ヶ月は、若手が会社に定着するかどうかの重要な期間です。

この時期に感じる「こんなはずじゃなかった」というリアリティショックは、早期離職の大きな引き金となります。このギャップは、入社前に候補者が抱いていた期待と、入社後の現実との間に生じる「心理的契約(Psychological Contract)」の不履行が原因です。

心理的契約とは、明文化されていなくとも、社員と企業の間で暗黙的に結ばれている「期待や貢献の約束」を指します。

効果的なオンボーディングとは、この心理的契約を健全に結び直し、新入社員が組織の一員へと適応していくプロセス、すなわち「組織社会化」を意図的に促進するプログラムです。

単なる業務研修に留まらず、企業のビジョンやカルチャーを繰り返し伝え、気軽に相談できるメンターをつけ、他部署のメンバーとも交流する機会を設ける。こうした多角的な支援を通じて、新入社員は自身の役割を理解し、人間関係を構築し、組織の文化に馴染んでいきます。

この組織社会化がスムーズに進むほど、早期の活躍と定着が期待できるのです。

4. 若手のキャリア自律を支援する仕組みづくり

会社が社員のキャリアパスを一方的に決める「組織主導型キャリア」の時代は終わりました。現代の若手は、自らの価値観に基づき、キャリアを主体的に形成していく「プロティアン・キャリア(変幻自在なキャリア)」という考え方を志向しています。

このような変化の中で企業に求められるのは、社員のキャリアを管理することではなく、一人ひとりの「キャリア自律」を支援するパートナーとしての役割です。ここで重要になるのが、モチベーション理論の一つである「自己決定理論」です。

この理論では、人間は「自律性(自分で選びたい)」「有能感(できるようになりたい)」「関係性(誰かと繋がっていたい)」という3つの欲求が満たされることで、内発的な動機づけが高まるとされています。

社内公募制度で挑戦の機会を提供したり、1on1で本人のキャリアプランについて真剣に話し合ったり、スキルアップのための学習費用を補助したりする。こうした取り組みは、まさに社員の「自律性」と「有能感」を満たすためのものです。

「この会社は自分の成長とキャリアを応援してくれる」という強いメッセージとなり、エンゲージメントを飛躍的に高める効果があります。

ここまで、若手の定着と活躍に不可欠な4つの解決策の柱を解説しました。しかし、多忙な成長ベンチャーにおいて、これらを体系的に実行し、組織全体に浸透させるのは容易ではありません。

「分かってはいるが、何から手をつければいいか分からない」「日々の業務に追われ、組織作りにまで手が回らない」

こうした課題を抱える経営者・管理職の方は多いのではないでしょうか?

我々マネディクは、成長ベンチャーに特化し、事業成長の基盤となる「カルチャー作り」を支援する組織開発プログラムをご提供させていただいています 。私たちは、カルチャーを単なる雰囲気ではなく「統一された行動様式」と定義し 、経営の思想を現場の行動へと翻訳するマネージャー層の育成こそが最も重要だと考えています 。

今回ご紹介した解決策を、貴社が抱える具体的な課題に合わせてどのように実践し、若手が定着・活躍する強い組織を構築できるのか。その具体的なメソッドをまとめた資料をご用意しました。

もちろん無料でダウンロードしていただけるのでご興味のある方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。

【立場別】明日から実践できる若手の離職防止アクションプラン

若手の離職防止は、誰か一人が頑張れば解決する問題ではありません。経営者、人事、管理職がそれぞれの立場で役割を果たし、三位一体で取り組む必要があります。

以下で、それぞれの立場別で、明日から実践できる若手の離職防止アクションをご紹介します。

経営者が取り組むべきこと

経営者の最も重要な役割は、会社の進むべき方向(ビジョン)を示し、大切にすべき価値観(カルチャー)を自身の言葉で語り続けることです。

そして、それを具体的なアクションに落とし込まなければなりません。

- 明日やるべきこと

- 次の全社会議で、「なぜ我が社にとって若手の活躍が重要なのか」を、事業戦略と結びつけて具体的に話してください。「君たちの成長なくして、会社の未来はない」という本気のメッセージを伝えるのです。

- 今週やるべきこと

- 管理職全員を集めた会議を招集し、「若手の離職」を最重要経営課題として議題に設定してください。現場の状況をヒアリングし、会社として本気でこの問題に取り組む姿勢を示すことが、変革の第一歩となります。

人事担当者が取り組むべきこと

人事は、制度設計と現場支援の両面から組織を支えるハブとなる存在です。

- 採用の見直し

- 会社の良い面だけでなく、厳しい面や課題も率直に伝える「RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)」を取り入れ、入社後のミスマッチを徹底的に防ぎましょう。

- 現状の可視化

- エンゲージメントサーベイなどを実施し、組織のどこに課題があるのかをデータで把握します。その分析結果をもとに、具体的な改善策を経営陣に提言してください。

- 管理職の支援

- 孤独に悩む管理職は少なくありません。彼らのマネジメントスキルを向上させるための研修を実施したり、1on1の相談に乗ったりと、現場の最前線で戦う管理職を支えることが重要です。

管理職(マネージャー)が取り組むべきこと

若手にとって最も身近な存在である管理職の関わり方が、彼らのエンゲージメントを直接的に左右します。

- 「聴く」1on1の実践

- 1on1は、あなたが話す場ではありません。メンバーのキャリアへの想いや、仕事上の悩み、プライベートの状況などに真摯に耳を傾け、「あなたに関心がある」というメッセージを伝えましょう。

- 具体的なフィードバック

- 「良かったよ」だけでなく、「あのプレゼンの、〇〇というデータを使った点が、顧客に非常に響いていた」のように、行動レベルで具体的に褒め、フィードバックすることが、部下の成長実感に繋がります。

- 任せる勇気

- 失敗を恐れず、少しストレッチな目標や裁量権のある仕事を任せてみましょう。その挑戦をサポートする姿勢が、若手の当事者意識と成長を促します。

若手の離職に関するよくある質問

Q1. 若手の離職理由で、最も多いものは何ですか?

A. 給与や労働時間といった条件面も一因ですが、その根底には「この会社では成長できない」というキャリアへの不安があるケースが非常に多いです。

目先の不満だけでなく、「このままここにいても、自分の市場価値は上がらないのではないか」という将来への危機感が、転職の最大の動機となり得ます。

Q2. 予算があまりないのですが、コストをかけずに今すぐできる対策はありますか?

A. はい、あります。最も効果的で、コストがかからない対策は「コミュニケーションの質的改善」、特に管理職とメンバーによる1on1ミーティングの見直しです。

単なる業務の進捗確認ではなく、メンバーのキャリア観や悩み、挑戦したいことについて真摯に耳を傾ける時間を設けることが重要です。若手社員が「自分に関心を持ってもらえている」と感じることが、エンゲージメント向上の第一歩となります。

Q3. 対策を始めてから、効果が出るまでどのくらいかかりますか?

A. 組織文化の変革は一朝一夕にはいきません。コミュニケーションの改善などにより、チームの雰囲気といった短期的な変化は数ヶ月で見られることもありますが、離職率という指標に明確な改善が見られるまでには、少なくとも半年から1年以上はかかると考えるべきです。

重要なのは、短期的な結果に一喜一憂せず、一貫したメッセージを発し続け、施策を継続することです。

Q4. リモートワークは若手の離職を加速させますか?

A. 適切なマネジメントがなければ、その可能性はあります。リモートワークは、若手社員が雑談や先輩の働く姿から学ぶといった偶発的な学習機会を失いやすく、組織への帰属意識が希薄になりがちです。

これを防ぐには、意図的にコミュニケーションの機会を創出すること、そして成果やプロセスを正当に評価する仕組みを構築することが不可欠です。