組織効力感の高め方は?明日から実践できる具体的な施策を徹底解説

そもそも組織効力感とは?

組織効力感とは、組織に所属するメンバーが「私たちなら、この目標を達成できる」「この困難な課題も乗り越えられる」と共有している信念や自信のことを指します。

※「組織効力感」は株式会社Momentorの商標です。

例えば、高校野球で考えてみましょう。

個々の選手の能力は平均的でも、「このチームなら絶対に甲子園に行ける」と全員が本気で信じているチームは、練習の質も試合での集中力も格段に高まります。逆境に立たされても「俺たちなら大丈夫だ」と互いを鼓舞し、奇跡的な逆転劇を生むことさえあります。

これがまさに組織効力感が高い状態です。それは単なる個人の自信の総和ではなく、相互作用によって生まれる、1+1が2以上になるような集団的なエネルギーなのです。

自己効力感やエンゲージメントとの違い

組織効力感を理解する上で、よく似た言葉との違いを整理しておくと、より明確になります。

| 用語 | 対象 | 意味 | 例 |

| 組織効力感 | 集団 | 「私達ならできる」という集団としての自信 | 「この組織なら、必ずプロジェクトを成功させられる」 |

| 自己効力感 | 個人 | 「私ならできる」という個人としての自信 | 「この営業目標は、私なら必ず達成できる」 |

| エンゲージメント | 個人と組織の関係性 | 組織への愛着や貢献意欲 | 「この会社のため、もっと頑張りたい」 |

自己効力感は、あくまで「個人」が自分自身の能力をどう認識しているか、というレベルの話です。自己効力感の高いメンバーが集まっても、チームとしての連携がなければ、組織効力感が高いとは言えません。

エンゲージメントは、従業員の組織に対する「貢献したい」という意欲や愛着を示すものです。エンゲージメントが高いことは素晴らしいですが、それだけでは「目標を達成できる」という自信に直結するとは限りません。

組織効力感は、これら個人の自信や意欲を土台としながらも、「この組織ならできる」という共有された信念である点が最大の違いです。

なぜ今、組織効力感が重要なのか?

では、なぜ今、これほどまでに組織効力感が注目されているのでしょうか?

それは、現代のビジネス環境がかつてないほど不確実で、変化のスピードが速いことと深く関係しています。

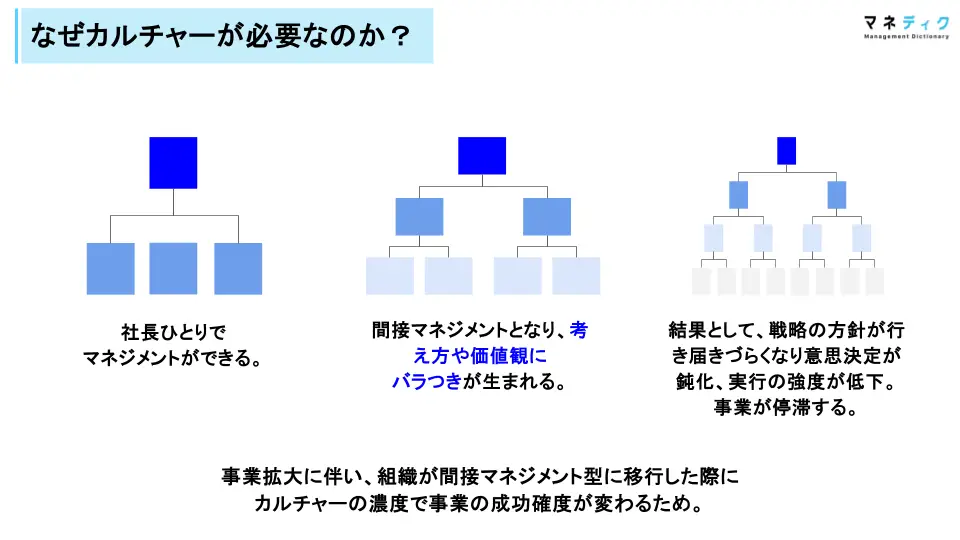

市場が成熟し、プロダクトの機能だけで差別化することが困難な時代において、事業成長の鍵を握るのは「人」であり「組織文化」です。特に、前例のない課題に挑み続ける成長ベンチャー企業にとって、組織効力感は事業成長、ひいては企業の存続を左右するほどの重要な概念となります。

我々マネディクは「組織カルチャーが事業を成長させる」という思想を掲げていますが、組織効力感はまさにそのカルチャーの中核をなすものです。「困難な目標にこそワクワクし、達成できると信じられる集団」であるかどうか。この無形の資産が、競合他社には真似できない持続的な競争優位性を生み出すのです。

変化を恐れず、むしろ楽しむ。失敗から学び、次の挑戦の糧にする。そんなしなやかで力強い組織を作るために、組織効力感を意図的に高めていくマネジメントが不可欠なのです。

組織効力感が低下している3つのサイン

「うちの会社は、もしかしたら組織効力感が低いのかもしれない…」と感じている方もいるかもしれません。

ここでは、組織効力感が低下している組織に見られる具体的な3つのサインをご紹介します。自社の状況と照らし合わせてみてください。

サイン1:失敗を恐れ、挑戦しない風土

- 会議で新しいアイデアや提案がほとんど出ない。

- 「前例がないから」「失敗したら誰が責任を取るのか」という発言が多い。

- リスクを取るよりも、現状維持を優先する空気が蔓延している。

このような状態は、組織が「挑戦しても無駄だ」「失敗は許されない」と学習してしまった結果かもしれません。

特に成長ベンチャー企業で「挑戦がなされない状態」はかなり危険な状態であると認識してください。

一度の失敗を過度に追及された経験や、挑戦が評価されない人事制度が、メンバーから挑戦する気力を奪い、組織全体を内向きにさせてしまいます。

サイン2:「どうせ無理」という諦めムードの蔓延

- 少し難易度の高い目標を設定すると、現場から「達成できるわけがない」と反発が起きる。

- プロジェクトが少し難航すると、すぐに「今回は厳しいかもしれない」という弱気な言葉が出る。

- 成功体験が少なく、チーム全体に自信が感じられない。

これは、過去の失敗体験が積み重なった結果、組織が自信を喪失している状態です。

「どうせ頑張っても報われない」という無力感が広がり、目標達成への意欲そのものが失われています。このような状態では、メンバーが本来持っている能力を最大限に発揮することはできません。

サイン3:部門間の連携不足とセクショナリズム

- 「それは私の仕事ではありません」「〇〇部の責任です」といった発言が頻発する。

- 部署間で情報が共有されず、お互いに協力しようとしない。

- 会社全体の目標よりも、自部署の利益を優先する傾向がある。

組織が一体感を失い、部門間の壁が高くなっている状態です。

従業員数が増えてきて、事業を複数展開していくと必ずぶつかる壁の一つです。

自分たちのチームさえ良ければ良いという考え(セクショナリズム)が蔓延すると、「会社全体で大きな目標を達成しよう」という意識は生まれません。これは、組織という一つのチームとして機能不全に陥っている危険なサインです。

自社の組織効力感を可視化・測定する方法

組織効力感を高めるための施策を打つ前に、まずは自社の現状を客観的に把握することが重要です。

ここでは、組織効力感を可視化・測定するための具体的な方法を2つ紹介します。

エンゲージメントサーベイで見るべき項目

すでにエンゲージメントサーベイを導入している企業であれば、既存のデータから組織効力感のヒントを得ることができます。特に注目すべきは、以下のような設問項目です。

- eNPS(従業員推奨度):「あなたは現在の職場を、親しい友人や家族にどの程度勧めたいですか?」

- このスコアは、組織への総合的な満足度や誇りを反映しており、組織効力感と相関が高いと考えられます。

- 協力体制:「私の部署のメンバーは、目標達成のために互いに協力し合っている」

- チームとしての一体感や連携が機能しているかを示す指標です。

- 目標の明確さと魅力:「私の部署の目標は明確で、魅力的だと感じる」

- 共有された目標に向かって進んでいる感覚があるかどうかがわかります。

- 成長実感・貢献実感:「この会社で、自分は成長できていると感じる」「自分の仕事は、会社の成功に貢献していると感じる」

- 個人の貢献が組織の成功に繋がっているという感覚は、効力感を高める上で重要です。

これらの項目のスコアが低い場合、組織効力感が低下している可能性を疑うべきでしょう。

パルスサーベイで使える質問例

より直接的に組織効力感を測定したい場合は、短期間で繰り返し実施するパルスサーベイが有効です。以下のようなシンプルな質問を、月に1回程度の頻度で問いかけてみましょう。

【組織効力感を測る質問例】

- (5段階評価)私たちのチームは、困難な目標であっても達成できると思いますか?

- (5段階評価)私たちの組織には、新しいことに挑戦することを歓迎する雰囲気があると思いますか?

- (5段階評価)他の部署のメンバーは、私たちのチームの成功を支援してくれていると感じますか?

これらの質問に対する回答の推移を定点観測することで、組織の状態変化をリアルタイムで把握し、施策の効果測定にも活用できます。

組織効力感の高め方

では、具体的にどうすれば組織効力感を高めることができるのでしょうか。

ここで、組織効力感の概念を提唱した心理学者アルバート・バンデューラの理論が役立ちます。バンデューラは、効力感を高めるには4つの源泉があると提唱しました。

この理論的背景を理解することで、施策の精度を高めることができます。

1. 遂行行動の達成(成功体験)

最も強力な源泉は、自分たち自身の力で何かを成し遂げたという「成功体験」です。

一度でも「自分たちの力で目標を達成できた」という経験をすると、それが揺るぎない自信となり、「次もきっとできるはずだ」という信念に繋がります。

重要なのは、いきなり大きな成功を目指すのではなく、意図的に小さな成功体験(スモールウィン)を積み重ねることです。少し頑張れば達成できる目標をクリアしていく経験が、組織の自信を着実に育んでいきます。

2. 代理的経験(モデリング)

他のチームやメンバーが成功している姿を見聞きすることも、効力感を高める上で非常に有効です。これを「代理体験(モデリング)」と呼びます。

「あの部署が、あの難しいプロジェクトを成功させたらしい」「同期の〇〇さんが、今月トップの成績を上げたそうだ」といった情報に触れることで、「あの人たちにできたのなら、自分たちにもできるかもしれない」という気持ちが芽生えます。

社内の成功事例を積極的に共有することは、成功のイメージを組織全体に広げる「代理体験」となるのです。

3. 言語的説得(励まし)

リーダーや上司、同僚からのポジティブな言葉かけも、人々の自信に直接的な影響を与えます。

「君ならできると信じているよ」「このチームなら絶対に大丈夫だ」「いつも助かっている、ありがとう」といった、承認や期待、感謝の言葉は、メンバーの「自分たちはやれる」という感覚を力強く後押しします。

特に、困難な状況に直面している時ほど、リーダーからの励ましの言葉が組織の心を一つにします。

4. 情動的喚起(心身の状態)

組織のメンバーが、過度なストレスや不安を感じることなく、ポジティブな心身の状態でいられることも重要です。

安心して自分の意見を言えたり、失敗を恐れずに挑戦できたりする「心理的安全性」が担保された環境では、メンバーは本来の能力を最大限に発揮できます。

逆に、常に緊張やプレッシャーに晒されている状態では、ネガティブな感情が先行し、「どうせ無理だ」という思考に陥りやすくなります。働きやすい職場環境を整えることも、組織効力感を高めるための土台となるのです。

【立場別】組織効力感を高めるための明日からできること

理論を理解したところで、いよいよ実践のフェーズです。

組織効力感を高めるためには、経営者、管理職、人事部がそれぞれの立場で役割を果たすことが不可欠です。

ここでは、明日からすぐに取り組める具体的なアクションプランを、それぞれの立場別に解説します。

経営者がすべきこと

経営者の役割は、組織効力感が育まれる「土壌」を作ることです。その言動が、会社全体の文化を決定づけます。

- ビジョンと戦略の明確な提示

- 「私たちはどこに向かっているのか」「なぜこの事業をやるのか」という会社の羅針盤を、繰り返し自分の言葉で語り続けます。目指すべき山頂が明確だからこそ、チームは一丸となって進むことができます。

- 称賛文化の醸成

- 成果を出したチームや個人を、全社総会などの場で積極的に称賛します。誰かの成功を全員で祝福する文化は、「次は自分たちだ」という健全な競争心と代理体験を生み出します。

- 失敗を許容し、挑戦を奨励する姿勢を示す

- 最も重要なのは、経営者自身が「失敗は挑戦の証である」というメッセージを明確に発信し、行動で示すことです。挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、その学びを次に活かすことを奨励する姿勢が、組織の挑戦する文化を育みます。

管理職(マネージャー)がすべきこと

管理職の役割は、日々のマネジメントを通じて、チームに小さな成功体験を積み重ねさせる「演出家」になることです。

- 適切な難易度の目標設定(ストレッチゴール)

- 簡単すぎず、かといって到底達成不可能な目標ではなく、チームが「少し頑張れば手が届きそうだ」と思える絶妙な目標(ストレッチゴール)を設定します。これが、メンバーの挑戦意欲を最も引き出します。

- スモールウィンを意識した業務アサイン

- 大きなプロジェクトも細分化し、「まずはこの部分を今週中に終わらせよう」といった形で、短期的に達成可能なマイルストーンを設定します。この小さな「できた!」の積み重ねが、チームの自信に繋がります。

- 具体的でポジティブなフィードバック

- 「良かったよ」と抽象的に褒めるのではなく、「あのプレゼンの、特に〇〇というデータを使った説明が非常に分かりやすかった。おかげでクライアントも納得してくれたよ」と、具体的に行動を承認します。具体的なフィードバックは、メンバーの「次も頑張ろう」という意欲を引き出します。

人事部がすべきこと

人事部の役割は、組織効力感を高めるための「仕組み」を設計し、全社的な取り組みとして定着させることです。

- 社内の成功事例の共有(社内報、全体会など)

- 各部署で生まれた成功事例やノウハウを、積極的に全社に共有する仕組みを作ります。社内報やイントラネット、全体会などを活用し、「代理体験」の機会を意図的に創出します。

- 評価制度への反映(プロセスや挑戦の評価)

- 結果だけでなく、困難な課題に挑戦したプロセスや、チームへの貢献といった「行動」も評価されるような制度に見直します。「挑戦することが評価される」という明確なメッセージは、社員の行動を変えます。

- 組織横断のコミュニケーション機会の創出

- 部署の垣根を越えたプロジェクトや、社内イベント、部活動などを企画・支援し、社員同士のナナメの関係性を構築します。風通しの良いコミュニケーションは、セクショナリズムを防ぎ、組織の一体感を醸成します。

組織効力感を高めようとする際の3つの注意点

組織効力感を高めようとする取り組みは、一歩間違えると逆効果になりかねません。

ここでは、施策を実行する上で陥りがちな3つの罠と、その対策について解説します。

注意点1:結果だけを求め、プロセスを軽視する

成果を出すことはもちろん重要ですが、結果だけを追い求めすぎると、メンバーはプレッシャーから挑戦を避けるようになります。

「失敗したら評価が下がる」という恐怖が、「どうせ無理だ」という諦めにつながってしまうのです。

【対策】

- 目標達成の有無だけでなく、そこに至るまでの工夫や努力、チームでの協力といったプロセスをきちんと評価し、称賛することを忘れないでください。「たとえ目標未達でも、あの挑戦には価値があった」というメッセージをリーダーが伝えることが重要です。

注意点2:特定のチームや個人だけを称賛する

営業部門のような花形のチームや、スタープレイヤーばかりが称賛される状況が続くと、他のメンバーは「どうせ自分たちは頑張っても認められない」と不公平感を抱き、モチベーションを失ってしまいます。

【対策】

- スポットライトが当たりにくいサポート部門の貢献や、縁の下の力持ち的なメンバーの活躍にも目を向け、意識的に称賛の機会を設けることが大切です。全社的な表彰制度などで、多様な貢献が認められる文化を作りましょう。

注意点3:経営層のコミットメントが曖昧

経営層が「組織効力感は重要だ」と口では言いながら、実際の行動が伴っていない(例えば、挑戦した社員の失敗を厳しく叱責する、短期的な成果ばかりを求めるなど)場合、社員はすぐに見抜きます。

言行不一致は、組織の不信を招き、あらゆる施策の効果を無にしてしまいます。

【対策】

- 経営層は、自らが組織効力感を高める行動のロールモデルになるという強い覚悟が必要です。ビジョンを語り、挑戦を称え、失敗から学ぶ姿勢を自ら示し続けること。その一貫した姿勢こそが、組織を変える最も強力な力となります。

組織効力感を高めた企業の成功事例

最後に、組織効力感を高めることで、優れたカルチャーを築き、大きな成果を上げている企業の事例を2つ紹介します。自社の施策を考える上でのヒントにしてください。

事例1:ピクサー(徹底したフィードバック文化)

「トイ・ストーリー」や「ファインディング・ニモ」など、数々のヒット作を生み出し続けるアニメーション・スタジオ、ピクサー。その強さの源泉は、「ブレイントラスト」と呼ばれる独自の会議体にあります。

ブレイントラストでは、制作中の作品を社内のトップクリエイターたちに見せ、徹底的にダメ出しをしてもらいます。しかし、そこには「作品と個人を切り離す」「役職に関係なく誰もが対等に意見を言う」といった厳格なルールがあり、心理的安全性が担保されています。

この「率直なフィードバックを安心して交わせる文化」が、クリエイターたちの「もっと良い作品にできるはずだ」という効力感を刺激し、世界を感動させる作品を生み出し続けているのです。

事例2:株式会社メルカリ(ミッション・バリューの浸透)

フリマアプリで急成長を遂げたメルカリは、創業当初から「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」という壮大なミッションと、「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」という3つのバリューを掲げています。

重要なのは、これらが単なるお題目になっていないことです。日々の意思決定や人事評価、称賛の場面で、常に「その行動はGo Boldか?」と問いかけられます。

この共有された価値観(バリュー)が判断基準となることで、社員一人ひとりが迷わず大胆な挑戦をすることができ、それが組織全体の一体感と「自分たちなら、この大きなミッションを達成できる」という強力な組織効力感に繋がっています。

まとめ

本記事では、組織効力感の基本的な概念から、その重要性、低下のサイン、そして立場別の具体的な高め方までを網羅的に解説してきました。

【本記事のポイント】

- 組織効力感とは「私たちならできる」という集団的な自信であり、現代のビジネス環境において持続的な成長の鍵となる。

- 組織効力感を高めるには、バンデューラの提唱する4つの源泉(成功体験、代理体験、言語的説得、心身の状態)へのアプローチが有効。

- 経営者、管理職、人事がそれぞれの立場で、ビジョンの提示、成功体験の演出、仕組み化という役割を果たすことが不可欠。

最後に、組織効力感は一度高めたら終わり、というものではありません。それはまるで生き物のように、日々のコミュニケーションやマネジメントによって育まれ、時には失われもするものです。

私自身、多くの成長ベンチャーが「組織の壁」にぶつかる姿を見てきましたが、その壁を乗り越える企業に共通しているのは、トップが誰よりもカルチャー作りにコミットし、組織効力感のような無形の資産の重要性を理解していることでした。

しかし、「カルチャーの重要性は理解しているが、具体的に何から着手すれば良いのか分からない」というのが多くの経営者の本音ではないでしょうか?

我々マネディクは、そうした成長ベンチャー特有の課題を解決するため、“事業が成長するカルチャー”を構築する「仕組み」を提供しています。一過性の研修ではなく、貴社のマネージャー陣を育成し、経営と現場が一体となった強い組織を創り上げます。

300社以上の支援実績から体系化した「事業が成長するカルチャーの作り方」の秘訣を凝縮した資料をご用意しました。ぜひダウンロードして、次の一歩にお役立てください。