インナーブランディングの施策一覧|目的別の選び方と成功事例も徹底解説

インナーブランディングとは?

インナーブランディングとは、企業の理念やビジョン、価値観(=ブランド)を社員一人ひとりに深く理解・共感してもらい、日々の行動にまで繋げてもらうための戦略的な取り組みです。

単なる社内イベントや福利厚生とは一線を画し、組織の基盤とも言える「統一された行動様式(=カルチャー)」を構築することが目的です。

これにより、社員は自社の進むべき方向を理解し、誇りと当事者意識を持って業務に取り組むようになります。結果として、組織全体のパフォーマンスが最大化され、持続的な事業成長の強力な土台となるのです。

なぜ今、インナーブランディングが重要なのか?

終身雇用が当たり前だった時代は終わりを告げ、人材の流動化が加速しています。さらに、働き方の価値観は多様化し、現代のビジネスパーソンは給与や待遇だけでなく、企業の理念や社会的な存在意義への「共感」を強く求めるようになってきています。

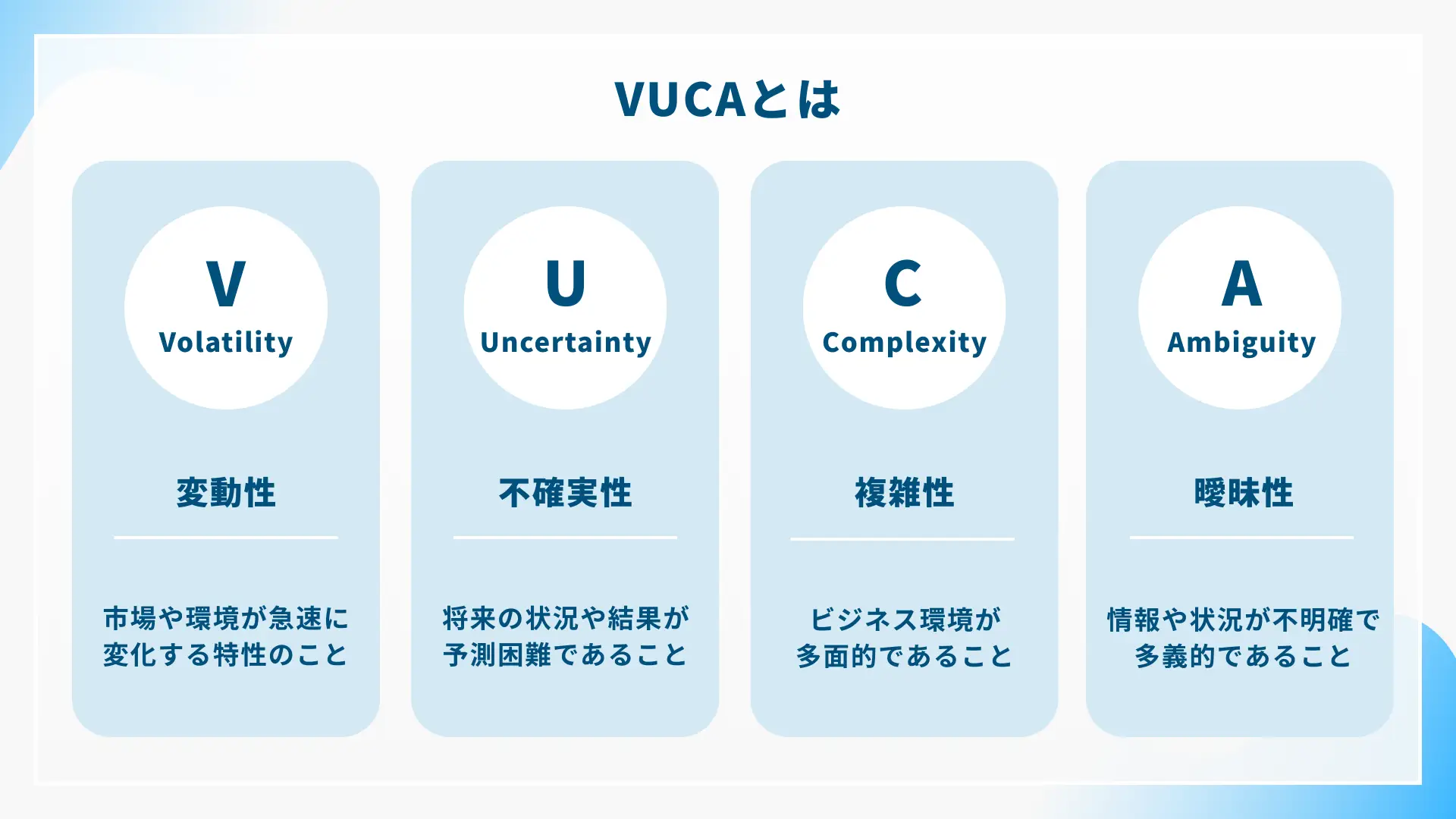

変化の激しいVUCAの時代においても、企業が持続的に成長していくためには、社員一人ひとりが「会社の進むべき方向」を深く理解し、当事者意識を持ち、自律的に判断・行動できる強固な組織基盤が不可欠です。

「時間と情熱をかけて策定した企業理念が、社員に全く浸透していない」

「採用面接では理念への共感を口にしていたのに、入社後のギャップから早期離職が後を絶たない」

「部門間の連携がうまくいかず、会社としての一体感が失われつつある」

もしこのような課題に直面しているなら、それは単なる戦術レベルの問題ではなく、現代のビジネス環境に適応できていないというサインかもしれません。

だからこそ今、インナーブランディング、すなわち「社員に向けたブランディング活動」が、企業の未来を左右する極めて重要な経営戦略として注目されているのです。

インナーブランディングがもたらす3つの効果・メリット

インナーブランディングに戦略的に取り組むことで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。

ここでは、インナーブランディングがもたらす代表的な3つの効果を解説します。

1つ目:従業員エンゲージメントの向上

インナーブランディングによって、社員は自社の理念やビジョン、社会的な存在意義を深く理解することができます。

これにより、「自分はこの会社で何のために働いているのか」という目的意識が明確になり、仕事へのエンゲージメント(熱意や貢献意欲)が高まります。

エンゲージメントの高い社員は、自律的に課題を発見し、解決に向けて行動するため、組織全体の生産性向上に直結します。

2つ目:採用力・定着率の強化

自社への誇りと共感を抱く社員は、最高の「採用広報担当」になります。

リファラル採用が活性化するだけでなく、採用サイトや面接で語られる言葉に熱がこもり、候補者の心を惹きつけ、結果採用力の強化に繋がります。

また、入社前に企業の価値観を正しく伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上にも大きく貢献します。実際に、インナーブランディングに成功した企業では、離職率が大幅に改善したという事例も少なくありません。

3つ目:企業価値・業績の向上

社員一人ひとりがブランドを体現し、顧客に対して一貫した価値提供を行うことで、顧客満足度は着実に向上します。

その結果、企業のブランドイメージが高まり、市場での競争優位性が確立されます。

インナーブランディングは社員満足度(ES)と顧客満足度(CS)の好循環を生み出し、最終的には企業の業績向上という形で実を結ぶ、極めて重要な経営戦略なのです。

目的別|インナーブランディングの具体的な施策一覧

インナーブランディングを成功させるためには、自社の目的や課題に合わせた施策を選択することが不可欠です。ここでは、代表的な施策を3つの目的別に分類し、網羅的にご紹介します。

1. 理念・ビジョンを浸透させるための施策

企業の根幹となる考え方を、全社員の共通認識とするための施策です。

- クレドカードの作成・携帯

- 企業の信条や行動指針(クレド)を記したカードを作成し、社員が常に携帯できるようにします。日々の業務で判断に迷った際の拠り所となり、理念に基づいた行動を促します。

- 社内報・Web社内報の発行

- 経営層のメッセージや、理念を体現している社員の紹介、会社の歴史などをコンテンツ化し、定期的に発信します。社員が自社の価値観に触れる機会を増やし、理解を深めます。

- 経営層からの定期的なメッセージ発信

- 全社朝礼や動画配信、ブログなどを通じて、経営層が自らの言葉で理念やビジョンを語りかけます。トップの本気度を伝えることで、社員の共感を引き出します。

- 理念浸透を目的とした研修・ワークショップの実施

- 理念の背景や意味を学ぶ研修や、理念と自らの業務を結びつけて考えるワークショップを実施します。対話を通じて、理念を「自分ごと化」するきっかけを作ります。

2. 社内コミュニケーションを活性化させるための施策

部門や役職の壁を越えた円滑な意思疎通は、一体感のある組織の土台となります。

- 1on1ミーティングの定期実施

- 上司と部下が1対1で対話する機会を設けます。業務の話だけでなく、キャリアや価値観についても話し合うことで、信頼関係を構築し、組織の風通しを良くします。

- 社内SNSやビジネスチャットツールの導入・活用

- 気軽に情報共有や雑談ができるプラットフォームを用意します。部門を越えた偶発的なコミュニケーションを生み出し、新たなアイデアや連携のきっかけを作ります。

- 社員総会やキックオフミーティングなどの社内イベント開催

- 全社員が一堂に会し、会社の方向性を共有したり、成果を称え合ったりする場を設けます。一体感を醸成し、組織への帰属意識を高めます。

- ランチ会や部活動などの費用補助制度

- 社員同士の業務外での交流を促進します。リラックスした雰囲気での対話が、相互理解を深め、円滑な業務連携に繋がります。

3. 行動変容を促し、文化を醸成するための施策

理念を具体的な行動へと落とし込み、望ましい企業文化を組織に根付かせるための施策です。

- 理念やバリューを体現した社員を評価・表彰する制度

- 業績だけでなく、企業が大切にする価値観に基づいた行動を評価・表彰します。会社がどのような行動を求めているのかを具体的に示し、他の社員の模範とします。

- サンクスカードやピアボーナスなどの称賛文化をつくる仕組み

- 社員同士が日々の業務の中で感謝や称賛を伝え合う仕組みを導入します。ポジティブなコミュニケーションを活性化させ、互いを尊重し合う文化を醸成します。

- 従業員満足度調査(エンゲージメントサーベイ)の実施と改善活動

- 定点的に社員の意識調査を行い、組織の課題を可視化します。調査結果を基に、現場の社員を巻き込みながら改善活動を行うことで、当事者意識を高めます。

ここまでにご紹介した施策は、いずれも文化を醸成する上で有効な打ち手です。

しかし、多くの企業様から「施策が単発で終わってしまい、文化として根付かない」「何から手をつければ、最も効果的に組織が変わるのか分からない」といったご相談をいただくことも事実です。

それは、これらの施策が「事業の成長」という最終的なゴールと結びついていない場合に起こりがちです。

もし貴社が、単なる従業員満足度の向上などに留まらず、事業成長に直結する強固な組織カルチャーを本気で構築したいとお考えでしたら、一度私たちのプログラムをご覧ください。

300社以上の成長ベンチャーを支援してきたマネディクだからこそご提供できる、”統一された行動様式”を組織に実装するための具体的なステップとノウハウを、サービス資料にて詳しく解説しています。

【課題別】自社に合ったインナーブランディング施策の選び方と成功のポイント

数ある施策の中から、自社にとって最適なものを選ぶにはどうすればよいのでしょうか。

ここでは、企業の課題別に有効なインナーブランディングの施策の選び方と、最終的にインナーブランディングを成功に導くための重要なポイントを解説します。

会社の課題・目的から考える

【課題】理念が浸透せず、一体感がない

- 有効な施策例

- 経営層からのメッセージ発信、理念浸透ワークショップ、クレドカード

- ポイント

- まずは、経営層がブレない軸を力強く発信し続けることが不可欠です。その上で、ワークショップなどの対話の場を通じて、社員一人ひとりが理念を「自分ごと」として捉え、日々の行動指針であるクレドに落とし込むプロセスが効果的です。

【課題】採用のミスマッチが多く、定着率が低い

- 有効な施策例

- 社内報・Web社内報、評価・表彰制度、社内SNS

- ポイント

- 会社の「リアルな姿」を社内外に発信することが重要です。理念を体現して活躍する社員の姿を社内報で積極的に取り上げたり、評価制度を明確にしたりすることで、自社が求める人物像を具体的に示すことができます。これが採用時のミスマッチを防ぎ、入社後の定着に繋がります。

【課題】部門間の連携が悪く、生産性が低い

- 有効な施策例

- 1on1ミーティング、社内イベント、ランチ会・部活動補助

- ポイント

- 物理的・心理的な壁を取り払い、コミュニケーションの総量を増やすことが解決の鍵です。1on1で縦の連携を、イベントや交流施策で横の連携を強化し、組織の風通しを良くすることで、部門を越えた協力体制が生まれます。

インナーブランディング施策に失敗しないための3つのポイント

インナーブランディングは、正しい手順で進めなければ期待した効果は得られません。

ここでは、インナーブランディング施策に失敗しないための3つのポイントを解説します。

ポイント1:経営層が本気でコミットする

まずは経営層がインナーブランディング施策に本気でコミットすることが何より重要です。

インナーブランディングは、人事部や広報部だけの仕事ではありません。

経営トップがその重要性を誰よりも深く理解し、自らの言葉と行動で理念を語り、体現し続ける姿勢がなければ、社員の心は動きません。

「社長がまた何か言っている」で終わらせない、経営層の揺るぎない覚悟が成功の絶対条件です。

ポイント2:現場の社員を巻き込む

インナーブランディング施策を成功させるためのポイント2つ目は、現場の社員を徹底的に巻き込むことです。

上から押し付けるだけの施策は、必ず形骸化します。

各部門のキーパーソンや若手社員をプロジェクトメンバーに加え、施策の企画段階から巻き込むことが重要です。

現場の意見を吸い上げ、ボトムアップで進めることで、施策は「自分たちのもの」となり、全社的なムーブメントへと発展していきます。

ポイント3:短期的な成果を求めず、継続的に取り組む

インナーブランディング施策を成功させるためのポイント3つ目は、根気強く継続的に取り組むことです。

組織文化は一朝一夕には変わりません。

インナーブランディングは、効果が出るまでに時間のかかる、息の長い取り組みです。

一度きりのイベントで終わらせず、地道な施策を粘り強く継続することが何よりも大切です。効果測定をしながら改善を繰り返し、文化として根付かせていく覚悟が求められます。

インナーブランディングの進め方【5ステップで解説】

ここまでインナーブランディングの具体的な施策と施策選びでのポイントなどを解説してきました。

ここでは、実際にインナーブランディング施策を進めるにあたっての実践的な5つのステップをご紹介します。

STEP1:現状把握と課題の特定

まずは、自社の現状を客観的に把握することから始めます。

従業員満足度調査(エンゲージメントサーベイ)や匿名アンケート、社員ヒアリングなどを実施し、「理念の浸透度」「コミュニケーションの状況」「自社への帰属意識」などを可視化します。

ここで明らかになった理想と現実のギャップが、取り組むべき課題となります。

STEP2:あるべき姿(ゴール)の設定

現状分析で見えた課題に基づき、インナーブランディングを通じてどのような組織になりたいのか、具体的なゴールを設定します。

例えば、「3年後までに、全社員が自社のバリューを3つそらんじることができ、半数以上がそれに紐づく行動を週に一度は意識している状態」のように、定性的・定量的な目標を明確にすることが重要です。

STEP3:具体的な施策のプランニング

設定したゴールを達成するために、どの施策を、どのような順番で、いつまでに実施するのか、具体的な実行計画を立てます。

前述の「目的別施策一覧」や「課題別の選び方」を参考に、自社の状況に最も適した施策を組み合わせ、年間スケジュールや予算、担当者を明確にします。

STEP4:施策の実行と浸透

計画に基づき、施策を実行に移します。

重要なのは、施策の「やりっぱなし」を防ぐことです。

施策の目的や背景を社員に丁寧に説明し、経営層が率先して参加するなど、全社を巻き込む工夫が求められます。実施後は、社員からのフィードバックを収集し、次のアクションに活かします。

STEP5:効果測定と改善

施策の効果を定期的に測定し、改善のサイクルを回します。

STEP1で実施したサーベイの数値を定点観測したり、離職率や採用コストの変化を追ったりすることで、施策の有効性を客観的に評価します。

【インナーブランディング施策の効果測定で見るべき指標】

- 定量的指標(数値で測れる客観的な指標)

- 従業員エンゲージメントスコア

- 離職率・定着率

- リファラル採用率・採用コスト

- 顧客満足度(CS)

- 生産性関連指標

- 定性的指標(数値化しにくいが重要な変化)

- 社内アンケートのフリーコメント

- 会議や1on1での発言の変化

- 社内コミュニケーションツールの活用度

- 理念・バリューの認知度・理解度テスト

数値に変化が見られない場合は、その原因を分析し、施策の見直しや新たな打ち手を検討します。

インナーブランディングの成功事例5選

ここでは、インナーブランディングに成功し、強い組織文化を築き上げた企業の事例を5つご紹介します。

各社がどのような課題に対し、どのような施策で乗り越えていったのか、そのポイントを解説します。

株式会社メルカリの事例

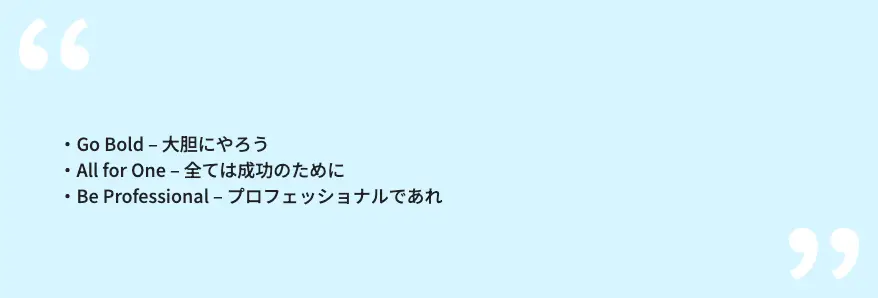

急激な組織拡大に伴うカルチャーの希薄化という課題に対し、「Go Bold」「All for One」「Be a Pro」という3つのバリューを策定。

バリューを体現した社員を称賛するピアボーナス制度「mertip(メルチップ)」や、入社者のカルチャー理解を促進する「カルチャーデック」などを通じて、全社員が同じ価値観を共有し、大胆な挑戦を続ける文化を醸成しています。

スターバックスコーヒージャパンの事例

「この一杯から広がる心通わせる瞬間 それぞれのコミュニティとともに 」というミッションを掲げ、アルバイトを含めた全従業員を「パートナー」と呼びます。

徹底した研修制度や、パートナーの自主性を尊重する権限移譲により、従業員一人ひとりがブランドの体現者であるという誇りを持ち、質の高い顧客体験を創出しています。

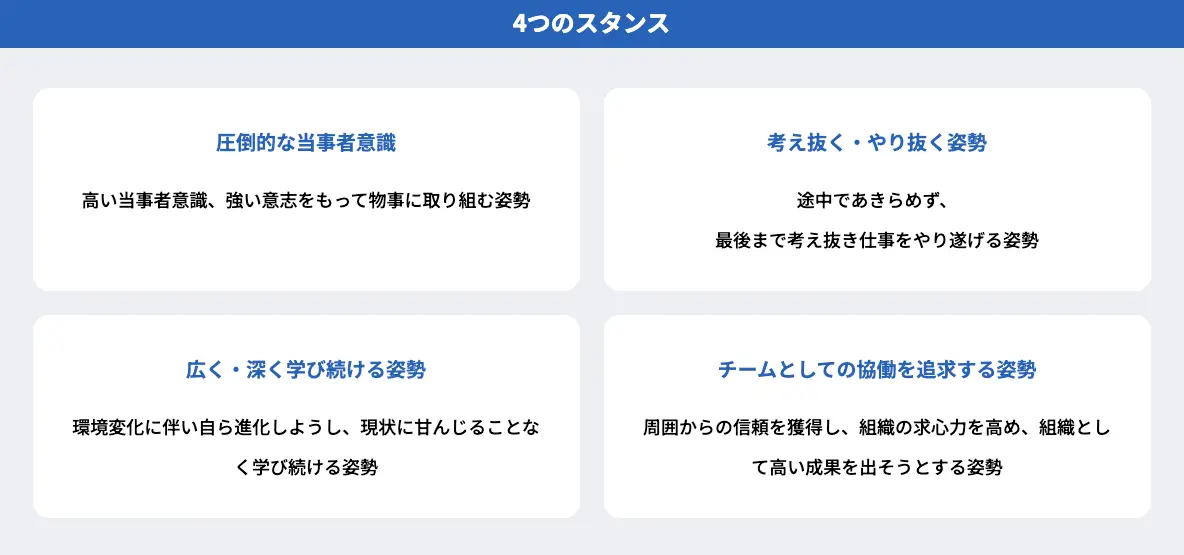

株式会社リクルートの事例

「圧倒的当事者意識」という価値観が組織のDNAとして根付いています。

社員一人ひとりが「自分ならどうするか」を常に問われ、年齢や役職に関係なく意見を述べることが推奨される文化があります。

新規事業提案制度「Ring」など、社員の挑戦を後押しする数多くの仕組みが、企業の成長を支え続けています。

サントリーホールディングス株式会社の事例

創業者・鳥井信治郎の「やってみなはれ」という言葉が、挑戦を尊ぶ企業文化の象徴となっています。

この精神は、若手に大きな裁量権を与え、失敗を恐れずに新しいことにチャレンジさせる風土として受け継がれています。この文化が、プレミアムモルツや伊右衛門といった数々のヒット商品を生み出す原動力となっています。

まとめ

本記事では、インナーブランディングの重要性から、具体的な施策一覧、自社に合った選び方、そして成功に向けた進め方までを網羅的に解説しました。

インナーブランディングは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。変化の激しい時代において、社員一人ひとりの力を結集し、持続的な成長を遂げるための、すべての企業にとって不可欠な経営戦略と言っても過言ではありません。

しかし、数々の施策を知るだけでは、組織は変わりません。重要なのは、自社の課題の本質を捉え、それを解決するための「統一された行動様式(=カルチャー)」を、いかにして組織に実装するかです。

実際にこの記事を読まれて、「何から手をつけるべきか、より具体的な自社向けのプランが知りたい」と感じた経営者、人事、管理職の方も多いのではないでしょうか?

我々マネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャーをご支援する中で、事業成長のボトルネックとなりがちな「組織の壁」を乗り越えるための、再現性のあるノウハウを体系化してきました。

もし貴社が「理念が浸透しない」「一体感がない」といった課題を抱え、事業成長の新たな一手を探しているのであれば、まずは我々の支援実績と具体的なプログラム内容をまとめたサービス資料をご覧ください。