研修で行動変容を促すには?成功の鍵は組織的な仕組みづくり

行動変容とは?人材育成における重要性

「行動変容」という言葉の定義と、なぜ今それが重要視されているのかを確認しておきましょう。

行動変容の定義と目的

ー人材育成における行動変容ー

研修などを通じて得た学びや気づきを元に、特定の行動が望ましい方向へと変化し、それが継続的に実践されることを指します。

元々は禁煙プログラムなど医療・健康心理学の分野で用いられてきた概念であり、人が行動を変えるプロセスには科学的な段階やアプローチがあるという考え方がベースにあります。

これは、単に知識が増える「学習」や、気持ちが変わる「意識変革」とは明確に一線を画します。

研修の目的は、知識をインプットすることではなく、現場での「実践」を通じて成果に結びつけることです。そのため、最終的に「行動」にまで落とし込まれて初めて、研修は投資としての意味を成すのです。

なぜ今、人材育成において行動変容が重要視されるのか

市場の変化が激しく、将来の予測が困難な「VUCA」の時代において、企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりが自律的に学び、変化に適応し続ける組織能力が不可欠です。

特に、以下のような現代的な経営課題が、行動変容の重要性を一層高めています。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:

新しいツールを導入するだけではDXは進みません。データを元に意思決定をしたり、オンラインで効果的なコミュニケーションを取ったりといった、社員一人ひとりの行動様式の変革が求められます。 - 働き方の多様化:

リモートワークの普及により、従来のマネジメント手法が通用しなくなりました。部下の自律性を促し、成果で評価するといった、管理職の行動変容が求められるようになりました。 - イノベーションの創出:

同質性の高い組織からは、新しいアイデアは生まれません。多様な価値観を受け入れ、心理的安全性の高い場で活発な議論を行うといった、これまでとは異なるコミュニケーションへの行動変容がイノベーションの土壌となります。

過去の成功体験が通用しない時代だからこそ、社員には常に新しい知識やスキルを学び、それを実践の場で試し、行動をアップデートしていく姿勢が求められます。研修を「一過性のイベント」で終わらせず、継続的な「行動変容のサイクル」を生み出すことこそが、企業の競争力を左右する重要な鍵となっているのです。

そもそも研修で行動変容は起こせるのか?

「研修によって、社員の行動変容を促すにはどうすればよいか?」これが、この記事にたどり着いたあなたの、一番の問いではないでしょうか。

結論から言えば、「研修は行動変容の”きっかけ”にはなるが、研修単体で”継続的な”行動変容を定着させることは極めて難しい」というのが、数多くの組織を見てきた私の実感です。

研修は、新しい知識やスキル、視点を提供し、受講者の「変わろう」というモチベーションに火をつけるための、非常に有効な”起爆剤”です。しかし、多くの研修が「やっただけ」で終わってしまうのは、その火を燃し続けるための「薪」や「酸素」、つまり、現場での実践を後押しする”仕組み”が組織に欠けているからです。

では、なぜその火は消えてしまうのか。そして、どうすれば燃し続けることができるのか。次章から、その原因と具体的な解決策を深掘りしていきます。

なぜ研修だけでは行動変容が起きないのか?よくある失敗と3つの壁

多くの企業が良かれと思って導入する研修が、なぜ期待した成果に繋がらないのでしょうか。

それは、行動変容を阻む「見えない壁」が存在するからです。ここでは行動変容を阻む壁と

壁①:「自分ごと」になっていない(動機付けの欠如)

最も根本的な壁は、受講者本人が研修内容を「自分ごと」として捉えられていないケースです。

「会社に言われたから参加している」という受け身の姿勢では、どんなに質の高い研修も「良い話を聞いた」で終わってしまいます。

行動を起こすには、「なぜ自分がこれを学ぶ必要があるのか」「このスキルを身につけると、自分の仕事やキャリアにどんな良いことがあるのか」という内発的な動機付けが不可欠です。

壁②:「やり方がわからない」(スキルの欠如)

研修で理論や概念は理解できても、それを現場でどう実践すればよいのか、具体的なイメージが湧かないケースも少なくありません。

例えば、「部下の主体性を引き出すコーチング」を学んでも、いざ1on1の場で「具体的にどんな言葉を、どんな順番で投げかければ良いのか」が分からなければ、行動に移すことはできません。知識と実践の間にある「スキルの溝」を埋めるアプローチが必要です。

壁③:「やっても意味がない」(環境・文化の欠如)

たとえ本人がやる気になり、やり方を理解したとしても、行動変容を阻む最大の壁は「周囲の環境」です。

研修で学んだ新しいアプローチを試そうとした際に、上司から「そんなやり方より、今まで通りやってくれ」と言われたり、同僚から「意識高いね(笑)」と揶揄されたりするような職場では、変革の芽は摘まれてしまいます。行動変容を個人の努力だけに依存させるのではなく、組織全体で奨励し、サポートする文化がなければ、定着は望めません。

行動変容を成功させる「仕組み」と「アプローチ」

前章で挙げた3つの壁を乗り越えるには、研修の「中身」を工夫するだけでは不十分です。

行動変容を個人の努力だけに任せず、組織全体で後押しする「仕組み」を構築することが不可欠です。

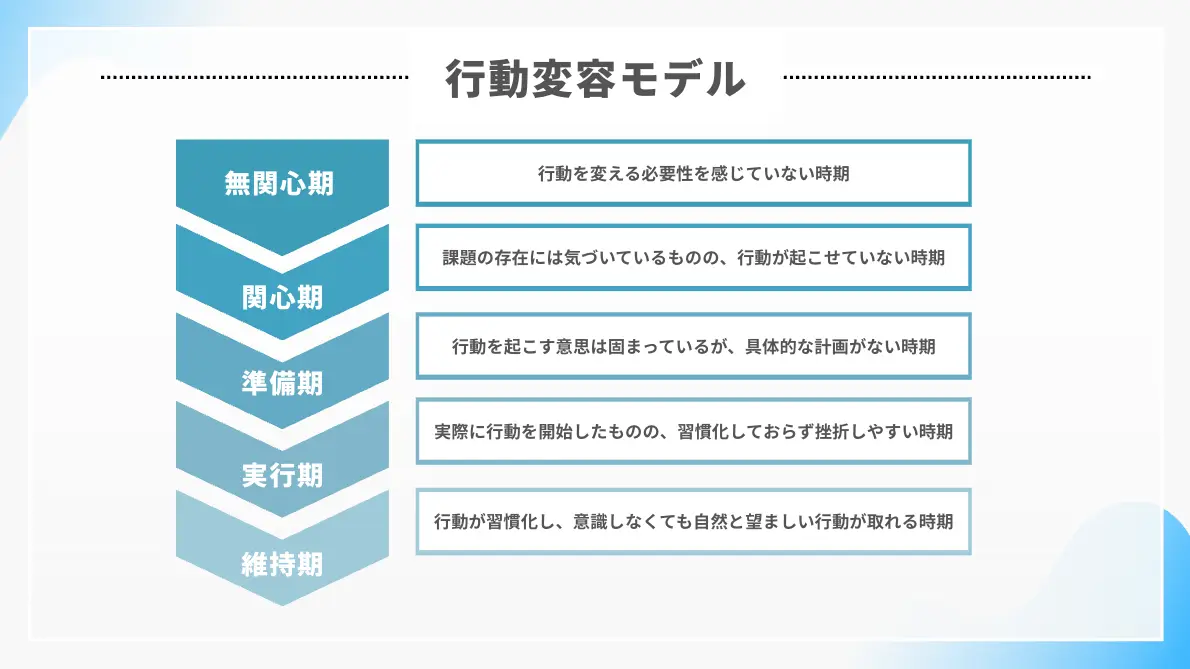

人の行動は、ある日突然変わるわけではありません。「行動変容モデル」に基づけば、人は5つの段階を経て行動を変えていきます。マネージャーは、部下が今どのステージにいるのかを見極め、各段階に合ったアプローチをすることが極めて重要です。

ステージ1|無関心期:「自分には関係ない」のサインと気づきを促す質問例

「今のままで特に困っていません」「その研修、私に関係ありますか?」といった発言が見られるのが「無関心期」です。

この段階の部下は、行動を変える必要性そのものを感じていません。

ここで重要なのは、無理に行動を強制するのではなく、まずは現状の課題に「気づく」きっかけを提供することです。

例えば、1on1の場で「今のやり方を続けていったとして、半年後、チームはどうなっていると思う?」あるいは「もし、〇〇(新しいスキル)が身についたら、どんな仕事に挑戦できそうかな?」と問いかけ、本人が自ら考えるための視点を提供することが有効なアプローチとなります。

ステージ2|関心期:「やった方が良いのは分かるけど…」の壁を越える質問例

「やった方が良いのは分かるけど…」という状態が「関心期」です。

課題の存在には気づいているものの、行動を起こすまでには至っていません。

「重要性は分かりますが、忙しくて…」といった発言のように、行動しない理由やメリットを探す傾向が見られます。

このステージでは、行動を変えることのメリットと、変えないことのデメリットを具体的に伝え、関心を高めることが有効です。

例えば、「この新しいツールを導入することで、君の残業時間が月5時間減るとしたら、どう感じる?」とメリットを提示したり、「今回の研修で学んだことを実践しないままだと、どんな機会損失があると思う?」と問いかけ、本人に行動の価値を再認識させることが求められます。

ステージ3|準備期:「やってみようかな」を具体的な計画に変える質問例

「近いうちにやろうと思っています」「何から手をつければ良いでしょうか?」といった発言が増えるのが「準備期」です。

行動を起こす意思は固まってきていますが、具体的な計画が立てられていません。

この段階では、実現可能な小さな目標(スモールステップ)を設定し、具体的な行動計画を一緒に立てるサポートが必要です。

「素晴らしいね!まず、明日からできる最初の小さな一歩は何だろう?」と問いかけ、行動へのハードルを下げたり、「その目標を達成するために、いつまでに、何を、どういう順番で進めていきましょうか?」と一緒に計画を具体化したりすることで、着実な一歩を後押しできます。

ステージ4|実行期:行動を後押しするポジティブフィードバックと質問例

実際に行動を開始したものの、まだ習慣化しておらず、挫折しやすいのが「実行期」です。

試行錯誤しながらも新しい行動を実践しようと努力しているこの時期には、結果だけでなくプロセスを承認し、ポジティブなフィードバックで成功体験を積ませることが重要です。

「先日の会議で、早速研修で学んだフレームワークを使っていたね。すごく分かりやすかったよ!」といったように、具体的な行動そのものを褒めることで、本人の自信に繋がります。また、「新しいやり方を試してみて、どんな発見があった?難しく感じた点はあったかな?」と問いかけ、試行錯誤の過程に寄り添う姿勢も効果的です。

ステージ5|維持期:「当たり前」にするための振り返りと質問例

行動が習慣化し、特に意識しなくても自然と望ましい行動が取れるようになっているのが「維持期」です。

この段階では、これまでの努力を称賛するとともに、その行動を継続することの意味を再確認し、さらなる成長を促すような働きかけが効果的となります。

「〇〇さんのその行動が、チーム全体に良い影響を与えているよ。どんなことを意識してきた?」と振り返りを促したり、「そのスキルを、今度は後輩の指導にも活かしていくとしたら、どんなことができそうかな?」と問いかけ、次のステップへと視点を引き上げることが、本人のさらなる成長と組織への貢献に繋がっていきます。

行動変容を「文化」にするための組織的な仕組みづくり

行動変容を個人の努力だけに任せていては、いずれ限界が来ます。

そのため、組織全体で後押しする「仕組み」を構築することが不可欠です。

本章では、部下との関わりを深める「1on1」、チームの心理的安全性を高める「Good & New」、そして組織のベクトルを合わせる「経営層からの発信」という3つの観点から、具体的な仕組みづくりのヒントを解説します。

行動変容を促す1on1|マネージャーの「やらされ感」をなくす設計思想

ここまで解説してきた行動変容の5段階モデルは、日々のコミュニケーションの中で実践されてこそ意味を持ちます。そして、部下一人ひとりの状態に合わせてきめ細かくアプローチし、その変化を継続的にサポートする上で最も強力な場となるのが、マネージャーによる1on1です。

しかし、その肝心な1on1が「やらされ仕事」になっていては、行動変容を促すどころか逆効果です。

多忙なマネージャーからは「通常業務に加えて1on1まで手が回らない」「人事が言うからやっているだけ」といった声が聞こえてくるのも事実です。

この「やらされ感」をなくす鍵は、1on1を「部下のための時間」だけでなく、「マネージャー自身のための時間」でもあると再定義することにあります。

1on1は、部下の育成だけでなく、マネージャーが現場の一次情報を得て、より精度の高い意思決定を下すための「投資」です。

例えば、部下との対話を通じて「顧客のリアルな反応」や「競合の細かな動き」をタイムリーに吸い上げることは、組織の「ハブ」として機能し、事業成果(数字をつくる)と組織開発(人をつくる)という葛藤を両立させる上で不可欠な情報収集活動と言えます。

したがって、1on1を「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えられるよう、マネージャーの視座を高める働きかけが求められます。

コミュニケーションの再構築を目指す「Good & New」の習慣化

研修で学んだ行動を自然に称賛し合える文化を育む土台として、チーム内のコミュニケーションを活性化させることが有効です。

そのためのシンプルな手法が、チームミーティングの冒頭などで「Good & New(最近あった良かったことや新しい発見)」を24時間以内にあったことで共有する習慣です。

これは必ずしも業務に関連した内容である必要はありません。

「昨日食べたラーメンが美味しかった」「子供が初めて寝返りを打った」といったプライベートな話題でも大歓迎です。こうした何気ない自己開示が、チームの心理的安全性を高め、普段のコミュニケーションの"種"となります。

そして、こうした土壌があるからこそ、「〇〇さんが研修で学んだことを実践してくれて、会議がすごくスムーズに進みました!」といった仕事上のポジティブな行動も、気兼ねなく称賛できるようになり、行動変容の連鎖が生まれていくのです。

経営陣が発信する「行動変容の重要性」

どんなに優れた仕組みも、組織のトップが本気で向き合わなければ形骸化します。

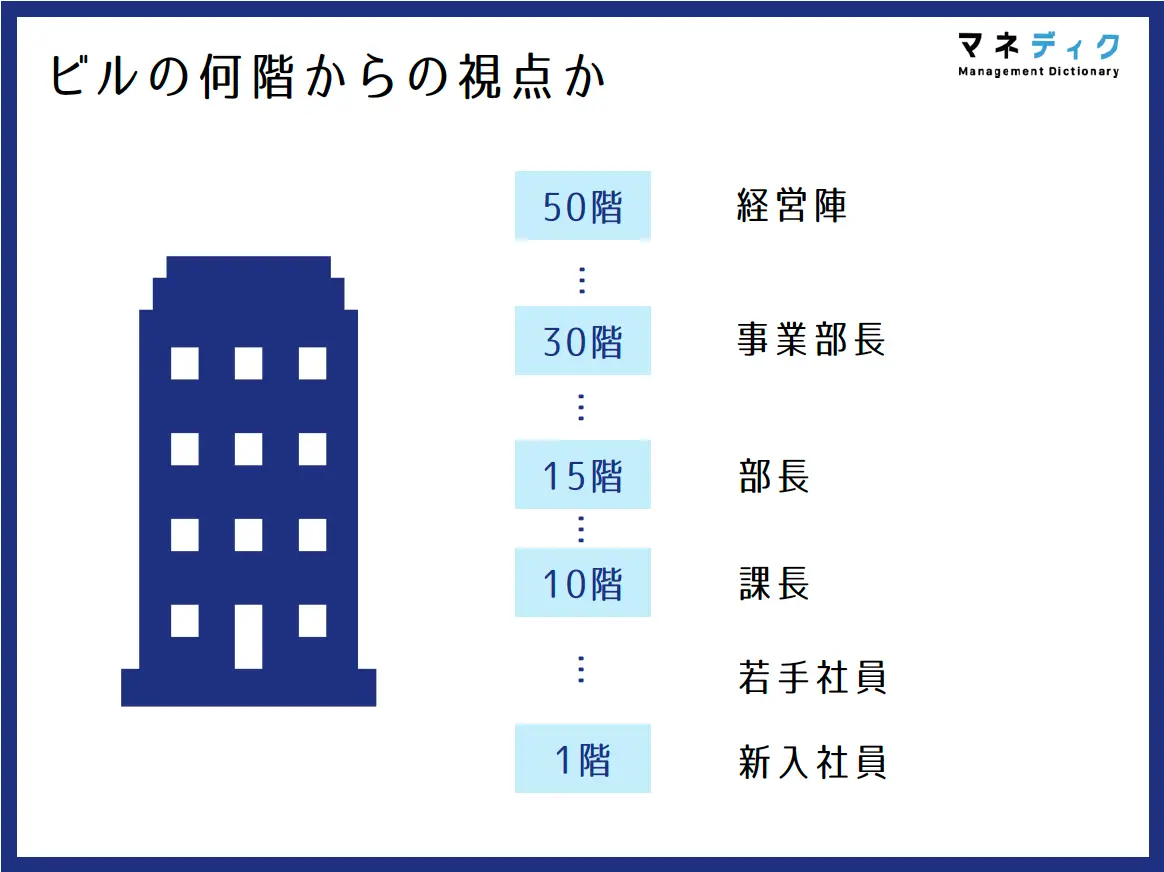

そして、行動変容を全社的なうねりに変える上で最も重要なのが、経営陣から発信されるメッセージです。なぜなら、組織の階層によって見える景色が全く異なり、その認識のズレを修正できるのは経営陣だけだからです。

組織をビルに例えるなら、経営陣は遠い未来を見渡せる最上階(50階)に、マネージャーは中間階(15階)、若手社員は地上(1階)にいます。

経営層が「なぜ今、我々は変わらなければならないのか」という50階からの景色(全社最適の経営戦略)を自分の言葉で熱く語ること。このトップからの発信があって初めて、各階層の社員は自分の仕事と会社の未来との繋がりを理解し、同じ方向を向くことができるのです。

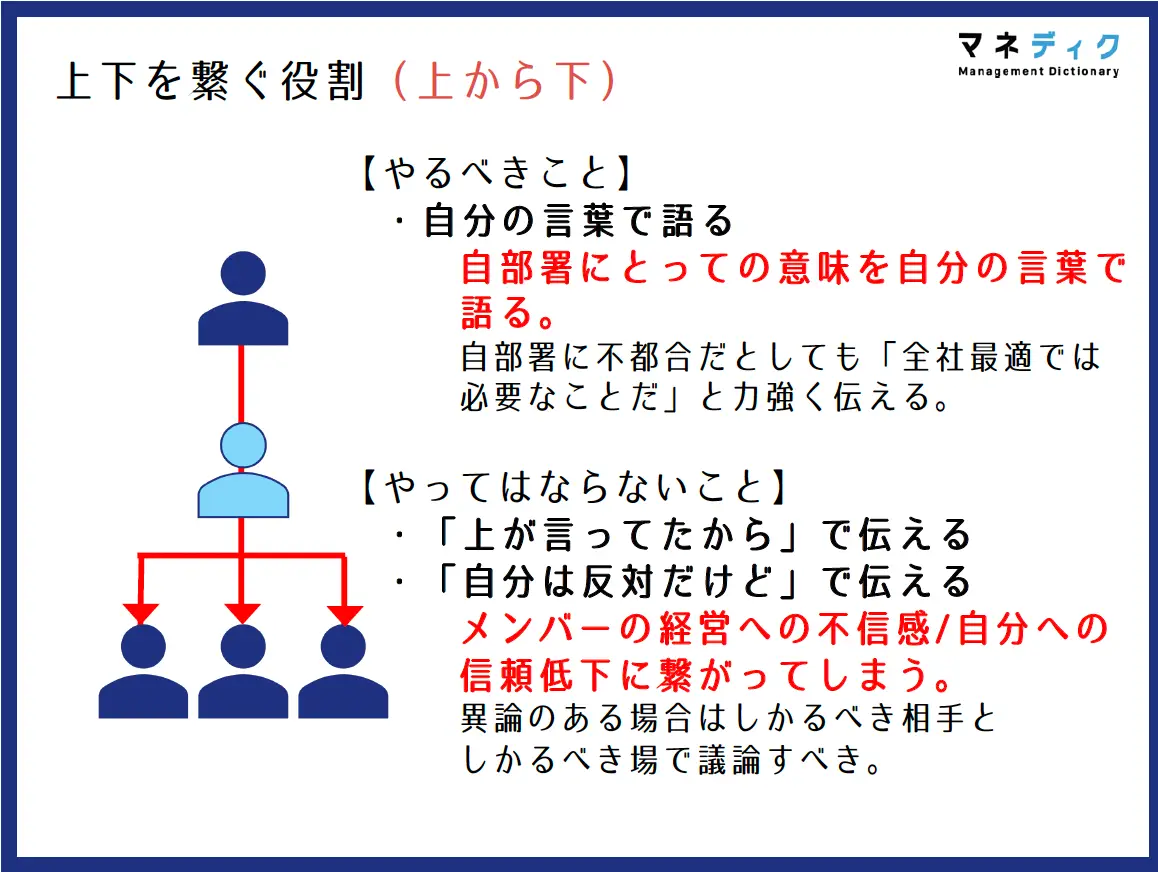

また、ここで重要になるのが経営陣が発信した内容を、中間管理職が自らの言葉で噛み砕き、組織の「結節点」として我々の目指すべき姿をメンバー層に伝えていくことです。

その際に注意しなければならないことは、「上が言っていたから」ではなく、「全社の未来のために、我々の部署はこれをやるんだ」と、自分の言葉でメンバーに語れるようになることです。

とはいえ、ここまで解説してきたような組織的な仕組みを、自社のリソースだけで構築・運用していくことに難しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

私たちマネディクでは、研修を「点」で終わらせず、1on1のフォローや効果測定までを伴走しながら、貴社に「行動変容が文化として定着する仕組み」を構築するご支援も行っています。

「専門家の知見も取り入れながら、本気で組織を変えたい」とお考えでしたら、ぜひ一度下記の資料をご覧ください。

研修が「無駄な投資」に終わる組織、2つの根深い要因

研修が機能しない理由は、単純なやり方の問題だけではありません。ここでは、私自身が多くの組織を見てきた中で確信している、より根深い組織の”要因”についてお話しします。

プレイングマネージャーの「育成軽視」

多くの成長企業では、マネージャー自身がトッププレイヤーであることが珍しくありません。

しかし、ここに大きな罠があります。彼らはあまりにも優秀な「プレイヤー」であるがゆえに、部下が研修で学んだことを実践するのを「待つ」ことができないのです。

部下が新しいやり方で少しでも手こずっていると、「俺がやった方が早い」と、すぐにボールを奪ってしまう。この行動は、短期的には成果を出すかもしれませんが、部下からは「研修で学んだことは、結局現場では通用しないんだ」というメッセージとして受け取られます。

この根底にあるのは、部下を育成することよりも、目先のタスクを処理すること(=プレイング)を優先し、評価する組織文化です。研修後のフォローは、マネージャーの本来業務ではなく「プラスアルファの仕事」と見なされ、結果的に行動変容の機会は失われていきます。

優秀な人ほど陥る「格差の無理解」

もう一つの根深い要因は、特に優秀なマネージャーほど陥りやすい、「格差」に対する無理解です。

人は誰しも、自分と相手の間には「情報格差」「経験格差」「価値観の格差」が存在するという当たり前の事実を、つい忘れてしまいます。

研修で学んだ戦略フレームワークを部下がうまく使えない時、「なぜこんな簡単なことが理解できないんだ?」と苛立つマネージャーがいます。

しかし、そのマネージャーが見落としているのは、自分自身が持つ長年の経験や、数々の失敗から得た暗黙知といった「前提条件」です。

部下は、その前提条件(=格差)が埋まっていない状態で、いきなり”正論”を叩きつけられているのです。これでは行動に移せるはずがありません。「なぜやらないんだ?」という問いは、多くの場合、マネージャー自身の「なぜ相手の立場に立てないんだ?」という内省の機会であるべきなのです。

まとめ:行動変容は個人の意識と組織の仕組みの両輪で加速する

研修を通じて社員の行動変容を促し、組織の力に変えていくこと。

その本質は、個人の「意識」だけに頼るのではなく、誰もが自然と望ましい行動を取れるような「仕組み」を設計し、文化として定着させることにあります。

しかし、この記事でご紹介したような「仕組み」を、日々の業務に追われながらゼロから構築していくことが、決して簡単ではありません。

もしあなたが、

これまで何度も研修を試したが、結局「やっただけ」で終わってしまった

行動変容の重要性は理解しているが、何から手をつければ良いか分からない

個人の頑張りに依存する組織文化から、本気で脱却したい

そうお考えであれば、ぜひ一度、私たちマネディクにご相談ください。私たちは個社ごとの課題に深く入り込み、行動変容が「文化」として根付くための仕組みづくりを300社以上行なってきました。

「研修やっただけ」を本気で卒業したいと願う方は、是非お気軽にご連絡ください。