フィードバック研修とは?効果的な方法と選び方、おすすめサービスを比較

フィードバック研修が今、成長企業で必要不可欠な理由

組織が急拡大するフェーズでは、新任マネージャーも増え、フィードバックの質がばらつくことで、部下のモチベーション低下や離職に繋がるケースも少なくありません。

そこで、フィードバック研修が成長企業で必要不可欠な理由を3つご紹介します。

理由①:マネジメントの属人化を防ぎ、組織力を底上げするため

社員数が50名、100名と拡大するにつれて、マネジメントの我流化・属人化は深刻な課題となります。各マネージャーが自身の経験則だけでフィードバックを行うと、部署によって基準がバラバラになり、社員の間に不公平感が生まれるからです。

【企業フェーズ別・フィードバック課題の変化】

- 〜50名の壁:フィードバックの「属人化」

組織が50名規模に近づくと、経営者や創業メンバーの個人的な感覚や価値観に依存したフィードバックが中心となり、指導に一貫性がなくなります。体系的な育成視点が欠けており、「見て学ぶ」スタイルが主流のため、担当者によって言うことが変わるなど、従業員は混乱しやすくなります。 - 〜100名の壁:フィードバックの「形骸化」

100名規模の組織では、中間管理職が任命されるものの、自身の業務に追われ、部下へのフィードバックが後回しにされがちです。1on1などの制度を導入しても、実態は業務の進捗確認に終始し、本来の目的である部下の成長支援には繋がりません。結果として、短期的な目標達成のための「ダメ出し」が増え、従業員の意欲を削いでしまう傾向があります。 - 〜300名の壁:フィードバックの「分断化」

300名規模になり事業部制が導入されると、組織の階層化が進み、フィードバックの視点が自部門の目標達成に限定されがちになります。評価基準も部門ごとに異なり、全社的な視点からの指導が欠如します。時には、部門間の対立から他部署への責任転嫁といったネガティブなフィードバックが生まれ、組織としての一体感を阻害する要因となります。

こうした課題の根本解決に繋がるのが、フィードバック研修です。

研修は、組織内で「良いフィードバック」の共通言語と基準を作る役割を果たし、マネジメント品質のバラつきを抑え、組織全体のコミュニケーションレベルを底上げします。

理由②:部下の成長を促し、エンゲージメントと定着率を向上させるため

「この会社にいても成長できない」という感覚は、優秀な若手社員が離職を決意する大きな要因の一つです。そして、その成長実感に直結するのが、上司からの質の高いフィードバックです。

的確なフィードバックは、部下が自身の現在地と目指すべき方向を明確に理解し、日々の業務に意味を見出すための道しるべとなります。研修を通じて、部下の成長を本気で支援する姿勢と技術を身につけることで、エンゲージメントを高め、組織への定着率を向上させることが出来ます。

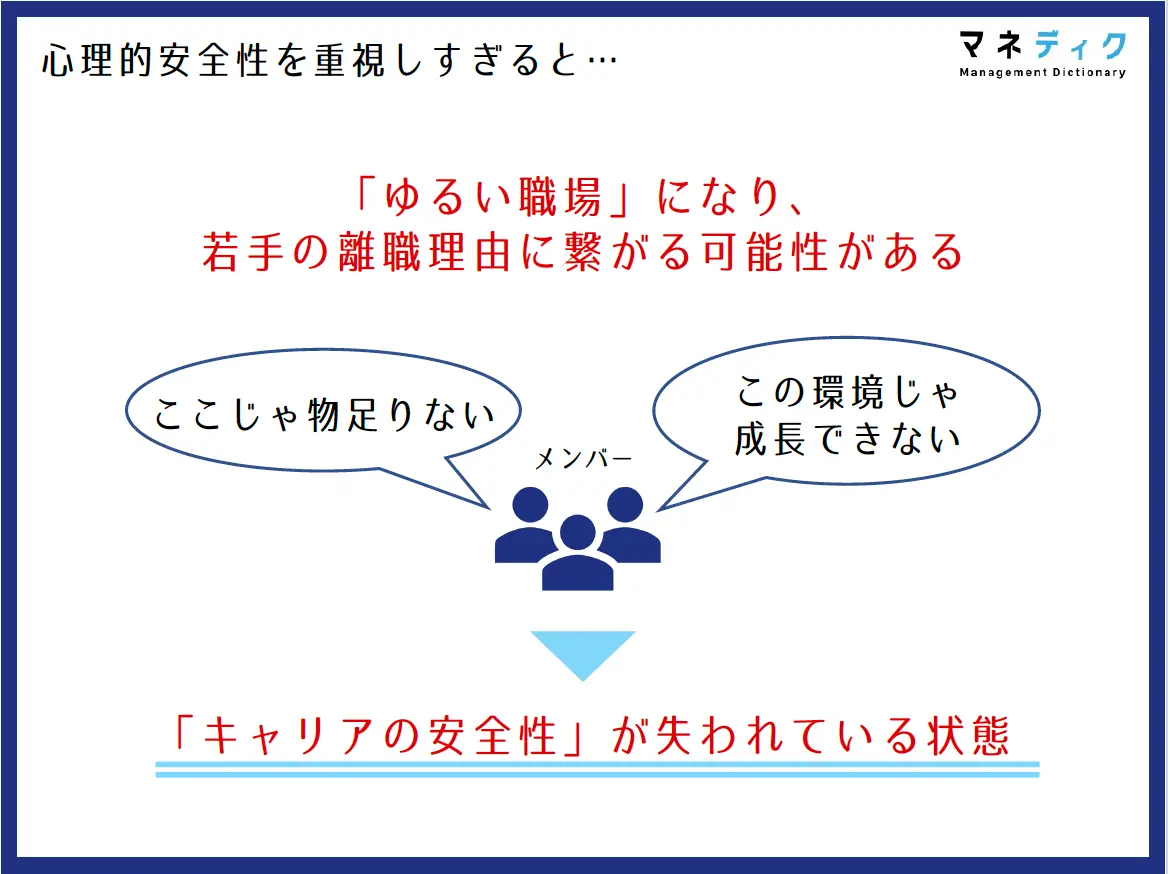

理由③:心理的安全性を確保し、挑戦できる文化を醸成するため

心理的安全性とは、「チームの誰もが、非難される不安を感じることなく、自分の考えや気持ちを素直に発言できる状態」のことです 。建設的なフィードバックが日常的に交わされる組織では、この心理的安全性が高く保たれます 。

ここで重要なのは、心理的安全性=「ぬるま湯」ではないことです 。

心理的安全性が高い組織とは、ネガティブなフィードバックが一切ない組織ではありません 。

むしろ、「相手の成長のために、伝えるべき厳しい指摘も建設的に行うことができ、受け手もそれを人格攻撃と捉えずに成長の糧として受け止められる関係性」が構築されている状態を指します 。

フィードバックは部下の成長にとっての「栄養」であり、時には苦い薬も必要です 。

心理的安全性とネガディブフィードバックのバランスは難しいと思われることが多いですが、メンバーに真剣に向き合っていくことで失敗を恐れずに新しいアイデアを提案したり、課題を率直に指摘したりできるようになります 。結果として、組織全体で挑戦する文化が醸成され、イノベーションが生まれやすい土壌が育まれるのです。

「伝えにくい」を解消するフィードバックの3つの思考法

多くのマネージャーがネガティブなフィードバックをためらうのは、「相手の反応が怖い」「関係性を損ないたくない」という心理的な壁があるからです。ここでは、その壁を乗り越えるための3つの思考法を紹介します。

思考法①:「評価」ではなく「未来への期待」を伝える

まずフィードバックの目的は、あくまで相手の未来をより良くするための「栄養」を提供することであるため、過去の行動を裁く「評価」として扱うべきではありません。

相手の成長を信じ、「君ならもっと良くなるはずだ」という未来への期待を共有する機会です。

まず「君の成長を心から願っている」というスタンスを明確に示しましょう。この一言があるだけで、相手は指摘を「攻撃」ではなく「支援」として受け止めやすくなります。

思考法②:「弱み」ではなく「伸びしろ」に焦点を当てる

ネガティブな内容を伝える際、「ここがダメだ」と指摘するのではなく、「ここを伸ばせば、もっと活躍できる」という「伸びしろ」として捉え直すことが重要です。

例えば、「資料作成が雑だ」と伝える代わりに、「君の提案内容は素晴らしいからこそ、資料の丁寧さが加われば、さらに説得力が増してお客様を動かせるはずだ」と伝えます。

これにより、相手は自信を失うことなく、前向きな改善意欲を持つことができます。

思考法③:一方的な「ティーチング」ではなく「問いかけ」で自発的な行動を促す

「こうすべきだ」と一方的に答えを教える(ティーチング)だけでは、部下は指示待ちになりがちです。重要なのは、問いかけを通じて相手に考えさせ、自ら答えを見つけさせることです。

例えば、「なぜ今回はうまくいかなかったと思う?」と問いかけ、原因を本人に内省させます。

上司が原因を決めつけるのではなく、共に考える姿勢を示すことで、部下は課題を「自分ごと」として捉え、自発的な行動改善に繋げることができます。

明日から使える!効果的なフィードバックの方法

思考法を整えたら、次は具体的な伝え方(フレームワーク)を学びましょう。

これらの型を知っておけば、いざという時にスムーズに会話を進めることができます。

方法①:サンドイッチ型

サンドイッチ型フィードバックとは、一番メジャーなフィードバック方法で、「パン→具→パン」の順番で作るサンドイッチのように「褒める→改善点の指摘→褒める」という順でフィードバックを行う方法です。

この手法は、特にフィードバックに慣れていない相手や、関係性がまだ浅い場合に有効です。

- (パン)肯定的な言葉で始める:

まずは具体的な自陣を挙げて褒める、感謝を伝える。 - (具)改善してほしい点を伝える:

「さらに良くするために」という前置きで、改善点を具体的に指摘する - (パン)肯定的な言葉で締めくくる:

再び期待や励ましの言葉で締め、前向きな行動を促す

方法②:SBI型

SBI型フィードバックとは、「Situation(状況)」「Behavior(行動)」「Impact(影響)」の頭文字をとったもので、SBIの順でフィードバックを行います。

評価や感情を挟まず、「事実」をベースに話すことで、相手は反発しにくく、指摘内容への納得感を持ちやすくなります。

- S (Situation/状況) :

「いつ」「どこで」起きたことかを具体的に示す。 - B (Behavior/行動):

その状況で、相手が「具体的にどういう行動をしたか」を事実として伝える。 - I (Impact/影響):

その行動が、周囲に「どのような影響を与えたか」を客観的に伝える。

方法③:ペルドルトン型

ペンドルトン型フィードバックは、評価者と批評家者の間で対話を行い、相手の主体性を引き出すフレームワークです。

本人にまず振り返らせることで、内省を促し、「やらされ感」のない自発的な行動改善に繋げることができます。

- 相手に良かった点を聞く :

「今回の件で、ご自身でうまくいったと思う点はどこですか?」 - 自分から良かった点を伝える:

「私も〇〇の点は素晴らしいと思いました」と承認する。 - 相手に改善点を聞く:

「次に同じことをするとしたら、もっと良くできそうな点はどこですか?」 - 自分から改善案を提案する:

「なるほど。私からも一つ提案するとしたら…」と付け加える。

失敗しないフィードバック研修サービスの3つの選び方

自社に最適なフィードバック研修を選ぶためには、どのような視点が必要でしょうか。

単に知名度や価格だけで選ぶと、「研修をやっただけ」で現場は何も変わらないという結果に陥りがちです。

選び方①:「行動変容」と「事業成果」に繋がる仕組みがあるか

最も重要なのは、研修が「学びっぱなし」で終わらない仕組みになっているかです。

学んだ知識を現場で実践し、行動がどう変わったかを可視化できる仕組みはありますか?そして、その行動変容がチームの生産性向上や売上目標達成といった事業成果にどう結びつくのか、その繋がりまで設計されているかを確認しましょう。

選び方②:自社の組織フェーズや課題に特化した内容か

企業の課題は、30名の壁、50名の壁といった組織フェーズによって大きく異なります。

一般的なマネジメント論を学ぶだけでは、自社特有の課題は解決できません。

IPOを目指すベンチャー企業と、安定期に入った企業とでは、マネージャーに求められるフィードバックの質も異なります。自社の状況に合った、実践的なケーススタディやプログラムが提供されているかを見極めることが重要です。

選び方③:孤独な管理職を支える「横の繋がり」も提供しているか

管理職、特に新任マネージャーは「誰にも相談できない」という孤独感を抱えがちです。

スキルを学ぶだけでなく、同じような悩みを持つ他社の管理職と繋がり、視点を交換できる場が提供されているかも重要な選定ポイントです。

社外の仲間から得られる気づきは、スキル習得以上の価値をもたらすことがあります。

【おすすめ】フィードバック研修サービス3選

ここでは、前述の選び方のポイントを踏まえ、代表的な3つの研修をご紹介します。

【理論・実践の両立型】株式会社PHP研究所

(ホームページ:https://www.php.co.jp/)

株式会社PHP研究所のフィードバック研修は、人材開発・組織開発の専門家である立教大学の中原淳教授の監修による、学術的知見に基づいたプログラムが最大の特徴です。

この研修では、フィードバックを単なるスキルとしてではなく、「耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術」と位置づけ、部下との信頼関係の構築を最も重視しています。そのため、厳しい内容を伝える際にも、相手の成長を願い、信頼関係を損なわずに効果的に行うための考え方と具体的な手法を深く学ぶことができます。

また、講師派遣型セミナーに加え、eラーニングや通信教育など多様な学習形態が用意されており、時間や場所を選ばずに学べる柔軟性も強みです。

フィードバックの本質的な考え方を組織に浸透させ、管理職と部下の建設的な対話を通じて強固な信頼関係を築きたいと考える企業に最適な研修といえます。

【オンライン完結型】株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

(ホームページ:https://www.recruit-ms.co.jp/)

株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、長年にわたる人材開発の実績とノウハウを活かし、体系的かつ実践的なフィードバック研修を提供しています。

この研修の大きな特徴は、部下の行動変容につながる「伝わる」ためのスキルを、理論と演習を交えながら段階的に学べる点です。また、多くの管理職が抱えるフィードバックへの心理的なハードルを下げるアプローチも重視しており、ポジティブな側面とネガティブな側面をバランス良く伝えられるマインドセットの醸成も図ります。

ニーズに応じて、短時間のオンラインセミナーから実践的なスキルを深く習得する研修まで、多様なプログラムが用意されています。

そのため、「管理職がフィードバックに苦手意識を持っている」「組織にフィードバックの基本型を浸透させ、研修で学んだことを確実に実践させたい」といった課題を持つ企業に最適な研修といえます。

【自走化支援型】マネディク株式会社

(ホームページ:https://service.manadic.com/)

マネディクの運用型マネジメント研修は、従業員数が30名・50名・100名といった「組織の壁」に直面する成長企業に強く、研修を「やりっぱなし」にしない運用モデルが最大の特徴です。

この研修では、マネジメントを単なる知識として学ぶだけでなく、グループセッションを通じて「自社ごと」のアクションに落とし込み、SaaSツールで実践を可視化・改善し続ける「運用サイクル」を組織に構築することを重視しています。そのため、管理職は日々の実践を通じてスキルを体得し、その成果が事業のパフォーマンス向上にどう結びつくかをデータで把握しながら成長することができます。

また、動画教材でのインプット、実践を促すSaaSツール、議論を深めるグループセッションといった仕組みに加え、最終的には顧客企業が主体的に研修を運営できる「自走化」までを支援する点も大きな強みです。

これまで管理職研修の効果が一時的で終わっていた、あるいは経営方針が現場まで浸透せず優秀な人材の流出に課題を感じている成長企業にとって、最適なソリューションといえます。

フィードバック研修に関するよくある質問

Q1. オンラインでのフィードバック研修に効果はありますか?

A. はい、効果は期待できます。

ただし、一方的な講義を視聴するだけでなく、オンライン上でのグループワークやロールプレイングなど、双方向のコミュニケーションが設計されていることが重要です。場所を選ばずに参加できるメリットは大きいですが、実践の場が確保されているかを確認しましょう。

Q2. ネガティブなフィードバックで気をつけることは?

A. 最も重要なのは、人格ではなく「行動」に焦点を当てることです。

「なぜできないんだ」と問い詰めるのではなく、「今回の〇〇という行動が、△△という結果に繋がった。次はどうすれば改善できるか一緒に考えよう」と、事実ベースで具体的に伝え、未来志向の対話を心がけましょう。

Q3. 研修の費用相場はどれくらいですか?

A. 研修の形式(集合研修、オンライン、eラーニング)や期間、サポート内容によって大きく異なります。

数万円で受講できる単発の講座から、年間で数百万円規模の包括的なプログラムまで様々です。

大切なのは価格そのものではなく、研修への投資によって「離職率の低下」や「生産性の向上」といったリターンがどれだけ見込めるか、という投資対効果(ROI)の視点で判断することです。

まとめ:フィードバック研修で、部下と組織の未来を変える

本記事では、フィードバック研修の重要性から、具体的な思考法、実践的なフレームワーク、そして自社に最適な研修の選び方までを解説しました。

多くの管理職が抱える「伝えにくい」「関係性が悪化するのが怖い」といった悩みは、フィードバックを「過去の評価」と捉えることから生じます。しかし、本質は「未来への期待」を共有し、部下の「伸びしろ」に光を当てることです。

この思考の転換こそが、部下の自発的な行動変容を促す第一歩となります。

サンドイッチ型やSBI型といったフレームワークは、その思考を具体的な言葉にするための方法として是非活用してみてください。そして最も重要なのは、研修を「学びっぱなし」で終わらせず、組織の文化として定着させる仕組みを選ぶこと。

もし、あなたの組織が「マネジメントの属人化」「若手の離職」「挑戦しない文化」といった課題に直面しているなら、それはフィードバックの仕組みを見直すサインかもしれません。

マネディクでは、単に技術を教えるだけでなく、研修を通して共通言語化し、最終的には研修そのものを組織に根付かせる「自走化」までを支援します。