株式会社アストロラボ

株式会社アストロラボ

自前主義の限界を超える。「見て見ぬふりの組織」が、たった3ヶ月で「自走する組織」に変わった理由

経営陣がメッセージを伝え続けているにも関わらず、現場にその意図が浸透しきれていない。むしろ、「なぜ伝わらないんだ」と経営側が感じる場面や、歯がゆい思いをすることが多くなっていました。

急成長するベンチャー環境で事業を前に進めるには、経営の考えの根底を理解し、変化に対応していく必要があります。しかし、現場では自身の業務や役割に固執し、組織全体の課題に見て見ぬふりをする空気が蔓延。

こういった"急成長に伴う痛み"は、組織に静かな亀裂を生んでいきます。安定事業と急成長SaaS事業の"文化衝突"に揺れて、高い離職率に悩んでいたアストロラボ株式会社も、まさにその壁に直面していました。

「このままでは人が定着せず、組織が疲弊していくばかりで、事業にリソースをかけられない⋯」

強い危機感のもと、同社が我々マネディクと共に挑んだ3ヶ月の組織変革。

その結果、メンバーの当事者意識に火がつき、「自走する組織」へと変わりました。

一体、何が彼らを変えたのか。 変革を主導した取締役COOの土信田様に、そのリアルな全貌を伺いました。

今回お話を伺った方 :株式会社アストロラボ 取締役 COO 土信田 様

プロミュージシャンを目指した異色の経歴を持つ。1996年にWeb制作事業で起業して以来、B2Bマーケティングや事業再生、上場企業のシステム部門支援など、20年以上にわたりクライアントの複雑な経営課題と向き合い続ける。2018年にアストロラボへ参画し、現在はCOOとして、急成長SaaS事業を支える組織変革の先頭に立つ。

「レガシーを、セクシーに!」受託開発で培った技術力で巨大市場に挑む

──本日はインタビューのお時間をいただきありがとうございます。まず、改めて御社の事業内容についてお聞かせいただけますでしょうか?

私たちは「レガシーを、セクシーに!」という企業理念を掲げ、企業のDX化をワンストップで支援しています。事業の基盤となっているのが、お客様の課題解決に直接向き合うDXコンサルティングや受託システム開発です。何十年も使われている基幹システムを入れ替えたりと、企画から開発、導入まで一気通貫でご支援しています。

──その安定した基盤の上で、新しい事業も展開されているのですね。

はい。その受託開発で培った技術力やノウハウを活かして展開しているのが、自社サービスであるSaaS事業です。主力製品の「備品管理クラウド」を基盤にしながら、将来的にはそこから得られるデータを活用し、企業の動きを察知して周辺ビジネスへと繋げるプラットフォーム事業を目指しています。

ありがたいことに、このSaaS事業で大企業向けのカスタマイズ案件が急増し、事業は大きく成長しています。

【導入前の課題】事業の急成長が生んだ組織の歪み。「役割への固執」と「変化への抵抗」

──安定した受託開発事業と、急成長するSaaS事業。その一方で、組織的な課題に直面されていたと伺いました。

はい。まさにその、大企業向けのカスタマイズ案件が急増したことで、仕事の進め方が大きく変わりました。SaaS事業という変化の激しい新規事業と組み合わさったことで、組織がそのスピードについていけなくなってしまったんです。

──具体的には、どのような課題だったのでしょうか?

ベンチャーですから、事業の優先順位が頻繁に変わるのは当然です。しかし、その変化に対して、「昨日はこう言っていたのに」「話が違うじゃないか」と戸惑う従業員が増えました。

また、「マーケティングチームはリード獲得だけ」「サポートチームは問い合わせ対応だけ」というように、自分の役割に固執してしまい、事業全体を俯瞰して考える視点を持てるメンバーは少なかったんです。いわば、組織の中に「見て見ぬふり」が蔓延していました。社員の当事者意識の欠如はかなり深刻な問題でしたね。

また弊社の教育方針は「根本を理解したあとは、あとは自走して考えて」というスタンスをとっています。BtoBのビジネスは、相手の立場によって対応を柔軟に変える必要があり、手取り足取り細かいことを教えてできるようになるものではないからです。

しかしその方針がうまく機能せず、結果として高い離職率に繋がっていました。

──なるほど。事業の成長と変化に、組織の意識や文化が追いついていない状態だったのですね⋯

おっしゃるとおりです。

このままでは人が定着せず、組織が疲弊していくばかりで、事業にリソースをかけられないという強い危機感を抱いていました。

だからこそ、「ベンチャーとはこういうものだ」という共通認識を早急に作り、組織をアップデートする必要がある。そう考え、本格的に解決策を探し始めました。

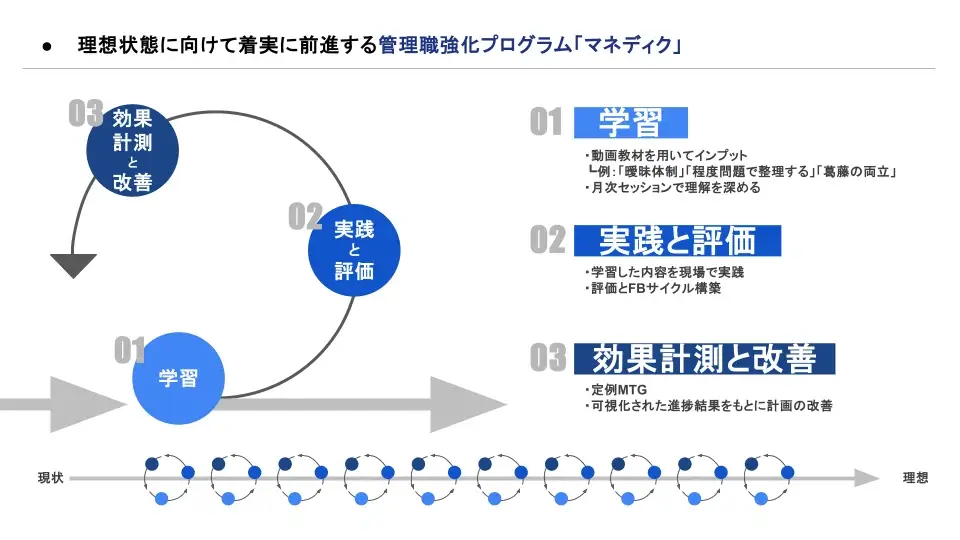

【導入の決め手】「学習→実践→評価」のサイクルを最短で回す。プログラムを高強度にした狙いとは

──そんな中で数あるサービスの中から、「マネディク」を選んでいただいたと思うのですが、その決め手についてお伺いできますか?

決め手は大きく2つあります。1つは、動画コンテンツでいつでも繰り返し学べるプラットフォームがあったこと。日々の業務の中で「あの時言っていたのは、まさにこのことか!」と気づく瞬間が必ず来ます。その時にすぐ立ち返って復習できる環境は、非常に価値があると感じました。

もう1つは、「曖昧耐性」や「程度問題」といった、まさにベンチャーのマネジメントに必要なテーマにフォーカスされていた点です。これは社内マネジメントだけでなく、お客様との期待値調整にも直接活きる考え方でした。

──その上で、あえて通常の月1回ではなく「3ヶ月集中・隔週実施」という、高強度なプログラムを組まれました。そこにはどのような狙いがあったのでしょうか?

変化のスピードを最大化することが狙いでした。

通常の月1回のセッションでも着実に前進できるとは思いますが、当時の私たちの組織課題の緊急性を考えると、より熱量を高め、一気に変革を加速させる必要があったんです。

そのため隔週というハイペースで「学習→実践→評価」のサイクルを高速で回し続けることが、確実な変化を生むために不可欠だと考えました。

リソースが限られる中で、メンバーの時間を投資することになりますが、本気で成長したいなら、それくらいの自己投資は当然です。指示や命令だけでは人は変わりません。

考え方、つまり「認知」を変えるきっかけを、高い熱量を持って提供する必要があると感じていました。

【導入後の成果】生まれたのは「圧倒的な当事者意識」。部門間の垣根を越え「自走する組織」へ

──3ヶ月のプログラムを経て、参加された皆さんに具体的な変化は見られましたか?

まず最初に現れた大きな成果としては、離職の「質」が変わったことですね。我々はこれを「適切な組織の新陳代謝」と呼んでいます。

会社の価値観が明確になったことで、合わない人は納得して去り、逆にフィットする人材は定着し、頭角を現すという好循環が生まれました。

また「リーダーにはリーダーの役割があるが、フォロワーにもフォロワーの役割がある」という共通認識が生まれました。 マネージャー陣の変化としては、メンバーへの関わり方が改善しましたし、そして何より参加者全員の当事者意識が格段に向上しましたね。

以前は自分の担当外の課題には「見て見ぬふり」をする空気がありましたが、プログラム後は「これは自分たちの問題だ」と捉える意識が生まれました。部門間の連携がようやく機能するようになりましたね。

自前主義からの脱却。組織変革における「信頼できる第三者」の重要性

──今回はすべてのセッションを弊社のファシリテーターが担当しました。外部の人間が入ることの価値を、どのように感じられましたか?

「信頼できる第三者がいること」の価値は絶大でしたね。

これまでは、組織のあるべき姿をほとんど私自身の口から伝えていました。しかし、私が言い続ける限り、それは「役員の考え」の域を出ず、「また同じことを言っている」と受け取られてしまう。

しかし、マネディクのセッションで第三者の口から同じメッセージを伝えてもらうと、「役員が言っていたことは、やはり正しかったんだ」と、メンバーが素直に受け取れるんです。

私たちの考えを客観的な視点から補強し、浸透しやすくする。これは、外部研修ならではの価値だと思います。

一過性の研修で終わらせない、「マネジメントの内製化」への展望

──今回の成功を踏まえ、今後どのような組織を目指しますか?

まずは「良きフォロワーが良いリーダーになる」という考え方を、組織文化として根付かせていきたいです。リーダーが何を求めているかを理解し、チームの目標達成に貢献する。

そのフォロワーシップの経験こそが、将来リーダーになった際の土台になると信じています。

いずれは「社内のリーダーが次世代のリーダーを育成していく」マネジメント体制の内製化が実現できればと考えています。

自前主義でマネジメントがうまくいかない、全ての経営者へ

──最後に、これからマネジメント改革を検討される経営者の方々へメッセージをお願いします。特に、どのような企業・経営者の方に「マネディク」を勧めたいと思われますか?

「人は適切なきっかけさえあれば変われる」と信じている経営者の方には、ぜひお勧めしたいですね。従業員の成長や自走する組織を本気で目指す会社には、非常にフィットすると思います。

ですが、私が最も勧めたいのは、自前主義でマネジメントを頑張ろうとしている全ての経営者の方々です。

「自前主義で教育を頑張っているのに、なぜかうまくいかない⋯」

その原因は「あんたが言うからダメなんだ」ということに気づくべきです。

どんなに正しいことでも、身近な上司や社長から言われると素直に受け取れないことがあります。その溝を埋め、本当に伝えたいことを浸透させるために、第三者の力を借りる価値は非常に大きい。

自前主義の限界を感じている会社ほど、一度試してみる価値があると思います。

おわりに

本記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

アストロラボ様が直面した「組織の歪み」や「当事者意識の欠如」は、多くのベンチャー・成長企業が抱える共通の課題です。

我々マネディクは、こうした曖昧な精神論では解決が難しい課題に対し、曖昧な概念を具体的な「行動」に分解し、誰でも再現可能な「仕組み」に落とし込むことを重視しています 。

ご提供するのは、単発の研修ではありません 。成長ベンチャーに特化した動画教材での「学習」、経営層から管理職までが参加し、会社の価値観を具体的な行動リストに落とし込む「ワークショップ」、そして実践度合いを可視化し、日々の育成に活用する「スキルマップ」を連動させます 。

このサイクルを通じて「研修をやって終わり」にせず、貴社が自律的に成果を創出し続ける「文化」の定着をサポートします 。

もし「自前主義の教育に限界を感じている」なら、ぜひ一度サービス資料をダウンロードして、ご利用をご検討ください!

▼【無料】サービス資料ダウンロードはこちらから